- 收藏

- 加入书签

中国建筑垃圾资源化利用影响因素

摘 要:建筑垃圾的资源化处理是将建筑垃圾转化为绿色能源,有效地解决垃圾的随意堆放、垃圾围城等问题,起到节约资源源和保护环境的作用。本文通过利益相关者理论构建了以政府、建筑垃圾生产单位及建筑垃圾回收单位对象的理论模型,分析了我国建筑垃圾资源化利用的影响因素。通过系统得到的8个建筑垃圾资源化利用影响因素,包括环境规制、政府补贴、媒体宣传、环境意识、技术创新、员工技能、成本和供应链管理,对我国建筑垃圾资源化产业的发展提出合理的对策建议。

关键词:建筑垃圾;影响因素;资源化;利益相关者理论

引言

随着我国经济的快速发展,可持续发展的观念越来越受到人们的关注。在环境受到严重污染的今天,加强对环境的保护,建设环保型产业已经成为现阶段经济发展关注的重点。改革开放以后,随着城市化建设进程的加快,房地产的大量开发和大规模的旧城改造在全国范围内的开展,也会使建筑垃圾的产生和排放不断增加。我国每年仅建筑垃圾的产生量就达 35 亿吨左右,占到城市垃圾总量的30%-40%。大量的建筑垃圾会造成垃圾围城,影响市容等问题,同时垃圾的随意堆放及填埋也造成了严重的环境污染和能源的浪费。

建筑垃圾资源化产业的问题,引起了诸多学者的关注,但我国建筑垃圾资源化研究起步较晚,资源化利用率仅5%[[ Yuan, H. (2013). A SWOT analysis of successful construction waste management. Journal of Cleaner Production, 39, 1-8.]],而欧美发达国家已达到95%,因此中国建筑垃圾回收利用还存在诸多问题,本文将通过文献梳理对中国建筑垃圾回收利用影响因素进行总结,进而为建筑垃圾资源化提出一些发展建议。

1.模型构建

中国建筑垃圾的回收利用是通过“资源-建筑材料-建筑垃圾-再生资源-可再生建筑材料”的循环经济模式,形成一个闭环供应链,实现建筑垃圾的回收利用。中国建筑垃圾的低资源化利用率形成了垃圾围城,造成严重的环境污染。建筑垃圾相关问题通常需要多个利益相关者参与[[ Soltani, A., Hewage, K., Reza, B., & Sadiq, R. (2015). Multiple stakeholders in multi-criteria decision-making in the context of municipal solid waste management: a review. Waste Management, 35, 318-328.]]。利益相关者理论可以帮助管理者对影响或受企业目标实现影响的利益相关者进行分类[[ Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of management review, 22(4), 853-886.]]。Harrison等人(2015)认为,利益相关者理论可有效解决商业中的重要问题,如管理、经济等[[ Harrison, J. S., Freeman, R. E., & Abreu, M. C. S. D. (2015). Stakeholder theory as an ethical approach to effective management: Applying the theory to multiple contexts. Revista brasileira de gest?o de negócios, 17(55), 858-869.]]。为探索中国建筑垃圾回收利用的影响因素,本文通过文献分析法利用利益相关者理论进行综述,确定出中国建筑垃圾回收利用中的利益主体,分别是政府、建筑垃圾生产单位和建筑垃圾回收单位;识别了与政府、建筑垃圾生产单位和建筑垃圾回收单位相关的中国建筑垃圾回收利用影响因素。图1给出了中国建筑垃圾回收利用影响因素理论模型。

2.影响因素分析

2.1政府

政府是建筑垃圾回收利用过程中的关键角色,作为监督者和管理者,是建筑垃圾回收利用过程中的主导方,应充分发挥其职能作用,监督并激励各方积极完成回收利用工作;作为领导者,政府需要全面协调各利益主体间的利益,应具备一定领导者要素。

2.1.1. 环境规制

在适度区间内,当利益相关者感知到利益时,环境规制可促进技术创新,进而推进建筑垃圾回收利用的发展。涂亦楠 (2018)梳理了德国建筑垃圾回收利用的法律制度体系,借鉴德国的立法经验提出中国虽颁布了一些垃圾循环回收的法律法规,但还未形成体系,实施成效不明显,并且有必要加强法律执行力度,增加强制性规范标准的数量[[ 涂亦楠.德国垃圾循环回收法律体系的经验及我国路径[J].生态经济,2018,34(12):88-93.]]。王雄飞等 (2017)通过对比分析中国和其他先进国家的建筑垃圾回收利用现状,发现中国缺少指导建筑垃圾回收利用各环节工作的专门性法规以及针对性法律[[ 王雄飞,邓春铭,柯锡群.建筑废弃物管理制度优化分析[J].当代经济,2017(10):56-58.]]。建筑垃圾回收利用必须依靠法律的力量来推行,然而中国现有针对建筑垃圾的专项立法仅一部《城市建筑垃圾管理规定》,缺少相关配套法律法规和实施细则以保障其效力的发挥。因此,政府应当具备担责之勇,严明制定法律法规,形成“国家推动→地方响应→行业规范”体系化和纪律化的环境规制。

2.1.2 政府补贴

Zhao等人(2010)的案例研究发现通过收税和补贴可以促进循环利用产业的发展[[ Zhao, W., Leeftink, R. B., & Rotter, V. S. (2010). Evaluation of the economic feasibility for the recycling of construction and demolition waste in China—The case of Chongqing. Resources, Conservation and Recycling, 54(6), 377–389. ]]。刘景矿等 (2014)应用系统动力学对建筑垃圾回收利用补贴及罚款两种经济措施之间的关系进行了更深入的研究,当填埋费为30元/t左右,补贴额为25元/t时可以使环境效益处于较优状态,实现较好的政策实施效果[[ 刘景矿,王幼松,张文剑,郑招土.基于系统动力学的建筑废弃物管理成本-收益分析:以广州市为例[J].系统工程理论与实践,2014,34(06):1480-1490.]]。因此,政府应给予回收单位适当的补贴,让其有利可图,从而促进中国建筑垃圾的回收利用。

2.1.3 媒体宣传

建筑垃圾废料转换为再生材料的制造成本普遍高于天然材料制造出来的成本,常常使回收利用企业无利可图,直接阻碍回收利用市场的发展。当市场失灵导致私营企业对可能有益于社会的研究成果进行商业化投资不足时,政府对示范项目的大力支持是非常必要的[[ Baer, W. S., Johnson, L. L., & Merrow, E. W. (1977). Government-sponsored demonstrations of new technologies. Science, 196(4293), 950-957.]]。方帅等人(2017)通过对建筑垃圾高资源化利用的美国、日本、德国等国家的调研,多角度分析总结了国外建筑垃圾回收利用的经验,提出加强项目示范,引领建筑垃圾回收利用产业,实现绿色化和低碳化的建议与启示[[ 方帅, 邹桂莲, 王华新, & 鄢然. (2017). 国外建筑垃圾资源再利用调查与启示. 公路工程, 42(5), 154-158.]]。因此,政府应战略性地从各建筑垃圾治理试点城市中选择示范项目进行媒体宣传,向全国进行可复制的建筑垃圾治理经验推广,让非试点城市信服治理经验的有效性,这对建筑垃圾回收利用工作有着十分重要的影响。

综上所述,目前中国政府缺少针对建筑垃圾回收利用的专项法律法规、未形成体系化法律法规、规范标准强制性不足、政府补贴合理性不足且缺少对示范项目的媒体宣传。因此,环境规制、政府补贴和媒体宣传因素将影响中国建筑垃圾的回收利用。

2.2建筑垃圾生产单位

资源基础理论( resource- based view,RBV)提出企业资源是创造持续竞争优势的必要条件[[ Barney, J. B. . (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Advances in Strategic Management, 17(1), 3-10.]]。建筑垃圾回收利用的发展离不开建筑垃圾生产单位的发展,建筑垃圾生产单位要维持竞争优势实现可持续发展,其企业绩效与资源的匹配投入息息相关[[ 董雪艳, 王铁男, & 赵超. (2016). 企业资源的效用度量和匹配测度模型. 管理评论, 28(5), 107-121.]]。而资源可以分为有形资源和无形资源,因此,根据企业资源分类可以系统识别出与建筑垃圾生产单位相关的中国建筑垃圾回收利用影响因素。

2.2.1 有形资源

(1)人力资源

Al-Sari et al(2011)对建筑垃圾管理中态度及行为的影响进行了研究,发现缺少技术经验的工人对承包商建筑垃圾减量化的态度和回收利用的行为具有负面影响[[ Al-Sari, M. I., Al-Khatib, I. A., Avraamides, M., & Fatta-Kassinos, D. (2011). A study on the attitudes and behavioural influence of construction waste management in occupied Palestinian territory. Waste Management & Research, 30(2), 122–136.]]。有经验的施工工人可减少重复作业和返工,高质量的建筑施工需要经验工人,而Al-Sari等人的研究也证明了施工工人技能对建筑垃圾回收利用具有一定影响。

(2)成本

如果回收利用的运输费和处理费高于填埋费,那么建筑垃圾生产单位更倾向于通过填埋的方式处置建筑垃圾。Au et al(2018)利用系统动力学方法对政府收费如何影响建筑垃圾处置进行了案例研究,提出政府填埋费用收取过高会导致非法倾倒现象增多[[ Au, L., Ahn, S., & Kim, T. (2018). System Dynamic Analysis of Impacts of Government Charges on Disposal of Construction and Demolition Waste: A Hong Kong Case Study. Sustainability, 10(4), 1077.]]。因此,合理的回收利用运输、处理费和填埋费对建筑垃圾回收利用具有积极影响。

2.2.2 无形资源

(3)环境意识

Bakshan等人(2017)指出个人态度对建筑垃圾管理中行为的影响比其他因素如培训更加显著[[ Bakshan, A., Srour, I., Chehab, G., El-Fadel, M., & Karaziwan, J. (2017). Behavioral determinants towards enhancing construction waste management: A Bayesian Network analysis. Resources, Conservation and Recycling, 117, 274–284.]]。Vefago和Avellaneda (2013)认为,要改善废物对环境污染的现状,不仅需要建筑设计师对建筑物的环保设计,还应提高环境、政治和社会意识[[ Vefago, L. H. M., & Avellaneda, J. (2013). Recycling concepts and the index of recyclability for building materials. Resources, conservation and recycling, 72, 127-135.]]。态度往往对行为具有指导性影响,提高环境意识有助于改善建筑垃圾对环境的影响,对推动中国建筑垃圾回收利用产业的发展具有积极影响。

(4)技术创新

建立健全的建筑垃圾分类处置制度可以大幅减少垃圾的产生量,对建筑垃圾进行源头分类可以很大程度地提高回收利用率。孙金坤等 (2016)提出,中国传统建筑垃圾处理工艺流程简单,分类技术和分级处理工艺不完善,资源化处理工艺存在核心技术需要改进的问题[[ 孙金坤,欧先军,马海萍,侯永斌.建筑垃圾资源化处理工艺改进研究[J].环境工程,2016,34(12):103-107.]]。因此,合理高效的分类分级技术能有效提高建筑垃圾回收利用率。

(5)供应链管理

Heydari等人(2017)认为提高客户退回旧产品意愿可改善闭环供应链的可持续消费[[ Heydari, J., Govindan, K., & Jafari, A. (2017). Reverse and closed loop supply chain coordination by considering government role. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 52, 379-398.]],然而由于中国大部分建筑垃圾主要采取简易填埋的方式,建筑垃圾回收单位原料供应短缺的问题普遍存在,以至于建筑垃圾回收单位没有建筑垃圾可回收可利用,使得中国建筑垃圾回收利用闭环供应链难以保证可持续循环。

综上所述,目前中国建筑垃圾生产单位缺少有经验的建筑施工工人、回收利用运输处理费和填埋费缺乏合理性、环境意识薄弱、缺少分类分级的核心技术以及原料供应短缺使闭环供应链难以保证可持续循环。因此,人力资源、成本、环境意识、技术创新和供应链管理因素将影响中国建筑垃圾的回收利用。

2.3建筑垃圾回收单位

同建筑垃圾生产企业一样,根据企业资源分类可以系统识别出与建筑垃圾回收单位相关的中国建筑垃圾回收利用影响因素。

2.3.1 有形资源

(1)成本

建筑垃圾回收企业是资金密集型工业,需要大量前期资金投入,然而中国建筑垃圾回收企业利润微薄,在没有政策扶持的情况下,难以吸引新资金进入市场[[ 贺娟,钟伟,张永辉,陈寿同,吉旭.基于物质流和全过程管理的中国建筑垃圾资源化分析[J].环境工程,2018,36(10):102-107.]],因此,缺少资金的支持,在预算不足的情况下,中国建筑垃圾回收利用供应链难以发展。

2.3.2 无形资源

(2)技术创新

建筑垃圾尤其是废弃混凝土资源化技术的突破能极大地促进建筑垃圾回收利用的发展,而优质的再生集料是混凝土等建筑物所必需的,Vegas等人(2015)发现通过近红外分选技术可提高拆建垃圾混合再生集料的质量[[ Vegas, I., Broos, K., Nielsen, P., Lambertz, O., & Lisbona, A. (2015). Upgrading the quality of mixed recycled aggregates from construction and demolition waste by using near-infrared sorting technology. Construction and Building Materials, 75, 121–128.]]。

(3)供应链管理

由于缺乏行业质量标准引起的再生产品质量担忧和对“建筑垃圾”为原料的再生产品产生的排斥心理,中国建筑垃圾回收利用闭环供应链上还存在再生产品的销售问题,导致回收企业难以获得较好的经济效益。Xing和Deng(2017)绿色闭环供应链下建立了建筑企业和回收企业之间的博弈模型,分析发现在政府干预下,企业的成本和效益是建筑企业和回收企业演化博弈决策的主要因素。再生产品的销售问题影响了回收企业的经济效益,使得中国建筑垃圾回收利用闭环供应链难以保证可持续循环。

综上所述,目前中国建筑垃圾回收单位面临缺少资金支持、资源化技术不先进、再生产品销售困难使闭环供应链难以保证可持续循环等客观问题。因此,成本、技术创新和供应链管理因素将影响中国建筑垃圾的回收利用。

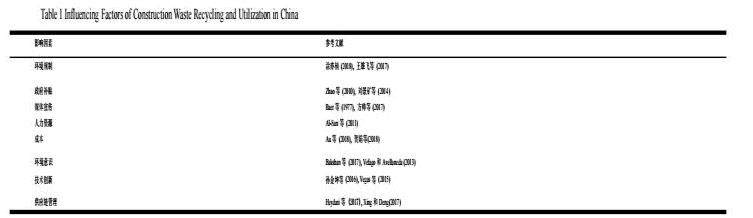

通过对上述因素的系统梳理,得到了中国建筑垃圾回收利用8个影响因素(表1),包括环境规制、政府补贴、媒体宣传、环境意识、技术创新、员工技能、成本和供应链管理。

3.结论

建筑垃圾的利用不仅仅是个技术问题,要能真正有效地利用还牵涉到社会、经济、环境问题,是个系统工程,需要全社会的广泛参与。通过完善针对建筑垃圾回收利用的专项法律法规和提高公民环境保护意识补齐资金和技术的短板,解决再生产品销售困难的问题,促进形成闭合供应链,实现中国建筑垃圾回收利用可持续发展;通过加大示范项目宣传力度,合理的收费标准以控制回收利用成本和解决建筑垃圾回收利用单位原料供应短缺的辅助手段有效地改变中国建筑垃圾回收利用现状。建筑垃圾的利用是一项长期的、艰苦仔细的工作,既要更多的热心人关注它又要各级政府部门各企事业单位关心并大力支持,尤其要从工程设计、材料选用等源头上解决和减少施工现场建筑垃圾的产生和排放数量。

参考文献

Yuan, H. (2013). A SWOT analysis of successful construction waste management. Journal of Cleaner Production, 39, 1-8.

Soltani, A., Hewage, K., Reza, B., & Sadiq, R. (2015). Multiple stakeholders in multi-criteria decision-making in the context of municipal solid waste management: a review. Waste Management, 35, 318-328.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. Academy of management review, 22(4), 853-886.

Harrison, J. S., Freeman, R. E., & Abreu, M. C. S. D. (2015). Stakeholder theory as an ethical approach to effective management: Applying the theory to multiple contexts. Revista brasileira de gest?o de negócios, 17(55), 858-869.

涂亦楠.德国垃圾循环回收法律体系的经验及我国路径[J].生态经济,2018,34(12):88-93.

王雄飞,邓春铭,柯锡群.建筑废弃物管理制度优化分析[J].当代经济,2017(10):56-58.

Zhao, W., Leeftink, R. B., & Rotter, V. S. (2010). Evaluation of the economic feasibility for the recycling of construction and demolition waste in China—The case of Chongqing. Resources, Conservation and Recycling, 54(6), 377–389.

刘景矿,王幼松,张文剑,郑招土.基于系统动力学的建筑废弃物管理成本-收益分析:以广州市为例[J].系统工程理论与实践,2014,34(06):1480-1490.

Baer, W. S., Johnson, L. L., & Merrow, E. W. (1977). Government-sponsored demonstrations of new technologies. Science, 196(4293), 950-957.

方帅, 邹桂莲, 王华新, & 鄢然. (2017). 国外建筑垃圾资源再利用调查与启示. 公路工程, 42(5), 154-158.

Barney, J. B. . (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Advances in Strategic Management, 17(1), 3-10.

董雪艳, 王铁男, & 赵超. (2016). 企业资源的效用度量和匹配测度模型. 管理评论, 28(5), 107-121.

Al-Sari, M. I., Al-Khatib, I. A., Avraamides, M., & Fatta-Kassinos, D. (2011). A study on the attitudes and behavioural influence of construction waste management in occupied Palestinian territory. Waste Management & Research, 30(2), 122–136.

Au, L., Ahn, S., & Kim, T. (2018). System Dynamic Analysis of Impacts of Government Charges on Disposal of Construction and Demolition Waste: A Hong Kong Case Study. Sustainability, 10(4), 1077.

Bakshan, A., Srour, I., Chehab, G., El-Fadel, M., & Karaziwan, J. (2017). Behavioral determinants towards enhancing construction waste management: A Bayesian Network analysis. Resources, Conservation and Recycling, 117, 274–284.

Vefago, L. H. M., & Avellaneda, J. (2013). Recycling concepts and the index of recyclability for building materials. Resources, conservation and recycling, 72, 127-135.

孙金坤,欧先军,马海萍,侯永斌.建筑垃圾资源化处理工艺改进研究[J].环境工程,2016,34(12):103-107.

Heydari, J., Govindan, K., & Jafari, A. (2017). Reverse and closed loop supply chain coordination by considering government role. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 52, 379-398.

贺娟,钟伟,张永辉,陈寿同,吉旭.基于物质流和全过程管理的中国建筑垃圾资源化分析[J].环境工程,2018,36(10):102-107.

Vegas, I., Broos, K., Nielsen, P., Lambertz, O., & Lisbona, A. (2015). Upgrading the quality of mixed recycled aggregates from construction and demolition waste by using near-infrared sorting technology. Construction and Building Materials, 75, 121–128.

Xing, Y., & Deng, X. (2017, November). Evolutionary Game Model Study of Construction Green Supply Chain Management under the Government Intervention. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 94, No. 1, p. 012059). IOP Publishing.

作者简介

龙泓宇, 1994年生,女,汉族,四川省成都市人,研究生,主要从事固废管理方面的研究工作。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号