- 收藏

- 加入书签

导模法生长β-Ga2O3氧晶体

摘要:氧化镓晶体(Ga2O3)是第四代超宽禁带半导体,比前三代半导体的综合性能更加优异,且在Ga2O3的同分异构体中,β-Ga2O3为稳定的单斜晶体结构,应用最广泛,在极端条件电子器件、深紫外区光探测器等领域具有巨大潜力,但大尺寸高质量Ga2O3单晶的制备仍存在一些问题亟待解决,全球正处于产业化前夜,导模法作为生长β-Ga2O3晶体最主流的方法,具有巨大潜力实现全球产业化。

关键词:氧化镓晶体;晶体生长;第四代半导体;导模法

1 引言

作为信息时代的21世纪,半导体材料就是各类现代信息技术的基石。但我国在前三代半导体的开发中,始终与世界领先水平存在明显差距。正处在风口的第四代超宽禁带Ga2O3材料,具有4.6-4.9 eV的超宽禁带[1],临界击穿电场为8 MV/cm,高于GaN(2.5 MV/cm)和SiC(3.3 MV/cm)[1],巴利加优值也异常优异。在同样的耐压下,β-Ga2O3的导通电阻比SiC小10倍左右[2],因此Ga2O3器件的导通损耗很低,功率转化效率更高。且Ga2O3的波长是处于日盲紫外范围[3],可用于日盲紫外探测器,高达80%的紫外光透过率使其同样适用于某些光学设备的窗口。基于这些优异的性能,Ga2O3在紫外探测器、高功率电子器件、光电子器件等方面具有潜在应用价值。因此大力研究Ga2O3材料对于我国是个突破科技壁垒,刺激经济发展的好时机。我国科技部于2022年将Ga2O3列入“十四五重点研发计划”,让第四代半导体获得更广泛的关注。

Ga2O3有α-Ga2O3,β-Ga2O3,γ-Ga2O3,δ-Ga2O3和ε-Ga2O3 5种同分异构体[4],其中在半导体器件的制造中研究最多的为β-Ga2O3结构。β-Ga2O3为稳定的单斜晶体结构,是唯一能够在超过1800 ℃的高温下稳定存在的结构,剩下四种Ga2O3的亚稳定的异构体,在指定的温度和条件下都可以转化为β-Ga2O3[4]。

2 导模法生长Ga2O3晶体

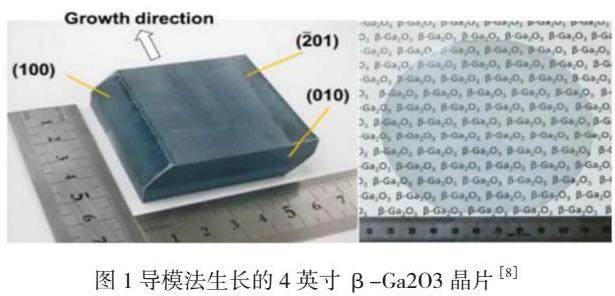

导模法(Edge-defined film-fed growth method,EFG)是由CZ法发展而来,特别之处在于使用了贯穿毛细管狭缝的金属模具,2006年日本早稻田大学的Shimamura等人最早使用导模法生长了β-Ga2O3晶体[5],但是生长出来的Ga2O3晶体裂缝杂质多,2008年日本并木精密宝石株式会社的Aida等人[6],得出了生长高质量Ga2O3晶体的关键是控制温度和收颈宽度[6]。日本Novel Crystal Technology公司多年深入研究导模法生长Ga2O3晶体,在2014年首次实现4英寸的Ga2O3晶圆量产(图1),目前已经能够通过导模法生长2-6英寸的氧化镓晶体,在该领域处于主导地位。

近几年国内的研究成果较多,2017年山东大学晶体材料国家重点实验室发现生长过程中在保证籽晶长度的前提下进行二次收颈,可以减少晶体中的螺旋位错,匀速平缓放肩可以减少晶体中的杂质,最后成功生长出无宏观缺陷且尺寸为Φ25×100 mm的Ga2O3晶体[7]。2018年中国电子科技集团公司第四十六研究所的练小正等[8]对比分别使用Ar和CO2作为生长气氛对晶体生长的影响,结果表明使用Ar时Ga2O3晶体的生长稳定性较差,容易产生多晶,使用CO2作为保护气氛对Ga2O3的分解有很好的抑制作用,且随CO2的压力增加抑制的效果更为明显,最后生长出2英寸的高纯度β-Ga2O3单晶。

2022年山东大学陶绪堂教授团队使用导模法(EFG)成功生长了外形完整的4英寸(001)晶面的β-Ga2O3单晶[9]。山东大学晶体材料国家重点实验室在国内最早开展导模法生长Ga2O3单晶,经过长期潜心攻关,从零开始先后突破了1-4英寸Ga2O3单晶生长、缺陷、掺杂、加工等关键核心技术。2023年2月,中电科46所成功制备出我国首颗6英寸氧化镓单晶,达到国际最高水平。

3 结论与展望

导模法生长β-Ga2O3晶体的技术兴起于日本并且发展得最为成熟,基于导模法的工作原理,模具中毛细管狭缝的毛细作用很好地规避了Ga2O3晶体的螺旋生长,是能商业化生长大尺寸导电型Ga2O3晶体的唯一方法,但是生长过程中对铱坩埚的依赖性以及生长出的Ga2O3晶体易产生孪晶界的问题仍然有待突破。目前我国也已经成功生长出6英寸氧化镓晶体,接下来将迈入实现产业化的进程,弥补我国在半导体领域的短板。

参考文献

[1]李龙. [J]. 新材料产业, 2021, (5): 14.

[2]郭道友等. [J]. 物理学报, 2019, 68(07): 7-42.

[3]乔润迪. [D]. 西安电子科技大学, 2021.

[4]葛雅倩. [D]. 南京邮电大学, 2022.

[5]Víllora E G, et al. [J]. Applied Physics Letters, 2006, 88(3): 031105.

[6]Aida H, et al. [J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2008, 47(11): 8506-8509.

[7]贾志泰等. [J]. 人工晶体学报, 2017, 46(2): 4.

[8]练小正等. [J]. 半导体技术, 2018, 43(8): 5.

[9]穆文祥等. [J]. 人工晶体学报, 2022, 51(9-10): 1749-1754.

作者简介:刘家如(2001.03.29),女,汉族,河南太康人,本科。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号