- 收藏

- 加入书签

门德尔松《e小调小提琴协奏曲》第一乐章演奏版本比较

摘要:门德尔松创作的《e小调小提琴协奏曲》是题献给小提琴家费迪兰·大卫的作品,被誉为世界四大小提琴协奏曲之一,在小提琴领域中有极其重要的地位。本文选取其第一乐章作为研究对象,演奏版本则选择了两位亚裔杰出小提琴家的现场演奏进行对比。分别从演奏风格、情感表达、演奏技巧等角度进行切入,结合了笔者自身的演奏经验来探讨不同演奏家在呈现同一作品时的异同之处。

关键词:门德尔松;演奏版本;版本比较

著名指挥家帕布罗·卡萨尔斯评价门德尔松为“古典主义范式中一位自在的浪漫主义音乐家”。《e小调小提琴协奏曲》是门德尔松历时8年创作的最后一部管弦乐作品,具有较高的研究分析价值。在众多演奏视频和录音中,笔者选择了两位亚裔杰出小提琴家的版本进行比较,分别是陈锐/哥德堡交响乐团和康珠美/爱尔兰国家交响乐团的现场演奏版本。这两位的演奏学派不同,演奏也各有其鲜明的特色,笔者将在下文中详细分析两个演奏版本的异同。

一、演奏版本的宏观诠释

王次炤教授在《音乐美学基本问题》中提出:“演奏家首先的任务应是研究体现在乐谱中的作曲家的意图”2。由此可见,演奏家在进行具有个人风格的二度创作之前,应该在尊重作曲家的原意上进行演奏。两位演奏家在处理上不仅有着相似的情感追求,对音乐的风格上也有着共同的演绎。

(一)作品风格的演绎

门德尔松的作品保持着对古典主义和声与曲式的追求,还兼具浪漫主义的抒情风格。在《e小调》中,门德尔松更是把自己擅长的风格发挥的淋漓尽致,他创新性的使用小调式来表现第一乐章“热情的快板”。主题旋律(见谱例2)一出现,就给人一种向前的推动感。在第47小节乐队主题旋律再现之前,陈锐和康珠美都保持了旋律的流动和情绪的层层递进。他们在第41小节都不约而同的选择用一、四指的指法进行八度的模进,这样的指法会提供较为稳定的手指框架,使八度衔接的更为连贯紧凑,进而为右手进行无缝换弓打好基础。

(二)共同的情感追求

演奏家除了具备精准把握作品风格的能力外,还需要准确地演绎出作曲家藏在音符中的情感。门德尔松在音乐创作中,向世人展现了他情感充沛的主观世界和生动的想象力,寄寓了人们对美好生活的向往。乐章第151-155小节(见谱例1)的调式调性变化:a小调-e小调-G大调。此处调性不仅从小调转为大调,旋律多以级进上行为主,情绪也在第153小节达到顶点。两位演奏家将旋律不断延伸,用更为饱满的发音去表现G大调包含的憧憬感。

二、演奏版本的微观比较

在尊重作曲家意图的基础上,演奏家会进行带有主观倾向性和个人审美取向的音乐处理1。不同的演奏家拥有不同的成长经历和个人审美,自然会形成不同的个人演奏风格,对同一首作品也就有着不同的理解和诠释。

(一)力度

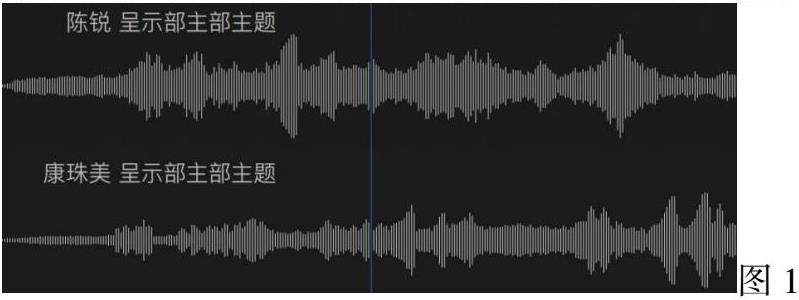

在表现音乐作品的色彩中,力度是影响情感表达的因素之一。力度的强弱变化也体现了演奏家不同的个人风格,同时力度的变化也是塑造音乐形象的重要手法。以呈示部主部主题为例,辅以视频资料的波形图进行分析(见图1)。

从波形图上可以明显看出,陈锐的总体力度明显比康珠美的力度更强些。陈锐以饱满的情绪开篇,使用了大量的全弓和较快的弓速进行演奏,在音乐表现上极具感染力。而且他的换弓比较果断,换弓时弓压也不松懈,听起来极具张力。康珠美的力度则较为温和,倾向于平铺直叙的演奏。而且她换弓时也不加额外的压力,有一种松弛轻松的氛围。

(二)揉弦

揉弦是演奏音乐的助力工具,也是表达丰富情感的媒介。揉弦宽窄、快慢的组合,都是演奏家个人审美的投射。以乐章的副部部分为例,在八个小节的长音之后,小提琴的旋律在乐队的衬托中奏出。陈锐的演奏情感充沛、细节精准,多使用手臂揉弦。揉弦的幅度更宽、频率更快,音乐呈现则更为饱满。康珠美的揉弦多为手指揉弦,不宽但极为细密,旋律流畅自然,蕴含着温柔的感情。

两位演奏家在第147-155小节(见谱例1)的揉弦选择上有着不同的处理方式:康珠美的揉弦使用大多存在于每小节的节拍重音上,而陈锐则是随着旋律线的走向使用揉弦。谱面在第147小节标记为弱奏,然后渐强至强奏处。康珠美为了使强奏更为突出,在弱奏的三个音处都没有揉弦,而是用弓速的变化来进行渐强。陈锐在弱奏处的第一个音时没有揉弦,后两音通过逐渐增加弓段和揉弦幅度,来达到渐强的效果。

(三)弓法的选用

小提琴演奏中对弓法的选用,类似于声乐中的换气点,代表了演奏家对于作品细节的把握。演奏家一般会经过综合的考量后选择和个人演奏风格相适配的弓法,以达到理想中的音乐效果。

在第一乐章的开头处,两位演奏家选择了截然不同的弓法(见谱例2)。康珠美在开头采用上弓,很符合作曲家所写的弱奏的意图。但因此而衔接的下一弓的运弓长度无法得到保证,只能通过增加上弓弓速的方法进行演奏,所以很容易把本该处于节奏弱拍处的四分附点演奏得太响。陈锐则采用了不太常见的以下弓开始的演奏方式,这样强调了第三个小节正拍上的音,而非前一小节的八分音符。在旋律的强弱走向上显得十分自然,正如作曲家谱面所写。

结语

门德尔松的创作可谓是当时音乐风格的一道重要的分水岭,其作品继承性与创新性并存的这一特点在《e小调》中体现的格外明显,对后世柴可夫斯基、西贝柳斯等作曲家创作小提琴协奏曲有着很深的影响3。两位亚裔小提琴家在尊重作曲家意图的基础上,表现出了自己的演奏风格。笔者通过自身的学习经验,比较了两位演奏家对该作品诠释方式的异同点,旨在启发演奏者和教学者深入了解该作品的演奏风格和情感演绎。

参考文献:

[1]王次炤.音乐美学基本问题[M].北京:中央音乐学院出版社,2015:127.

[2]高拂晓. 音乐表演艺术论[M].重庆:西南师范大学出版社,2018:31.

[3]杨健.论门德尔松《e小调小提琴协奏曲》的文本、分析与演绎[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),2017(01):128.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/5c49/5c49202212/5c4920221212-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/5c49/5c49202212/5c4920221212-3-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号