- 收藏

- 加入书签

成渝双城经济圈战略下的巴蜀文化数字化创新与探索途径

摘 要:随着信息技术的飞速发展,数字化创新已经成为推动经济发展和文化传承的重要手段。作为中国西部地区的重要经济圈,成渝双城经济圈在数字化创新方面具有巨大的潜力。而巴蜀文化作为该地区独特的文化资源,也需要通过数字化手段进行保护、传承和创新。本文以四川文化产业职业学院中华文化数字研究院为例,通过其在落实贯彻《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》精神,围绕“对中华文化、巴蜀优秀传统文化数字化成果全景呈现及全民共享”方面所作出的努力与尝试,运用实际案例探讨成渝双城经济圈战略下的巴蜀文化数字化创新与探索途径,提出相应的建议和措施。

关键词:成渝双城 巴蜀文化 数字化 创新与探索 途径

引 言:在进入数字化时代,尤其是“数字中国”、“数字化产业”、“产业数字化”以及国家文化数字化战略的实施,对于中华优秀传统文化、区域性的巴蜀文化该如何进行传承与创新,同时在职业教育中基于产教融合的文化数字化战略实践对于作为全国第一所文化产业高校所肩负的使命与任务也是一次很好的探索与实践。

2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》(以下简称“《意见》”),《意见》明确,到“十四五”时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年,建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系,最终实现中华文化全景呈现,中华文化数字化成果全民共享。《意见》为加速文化产业数字化发展提供了有力支撑,在步入“数字产业化”、“产业数字化”的快速通道之时,尤其是党中央高瞻远瞩提出建设成渝双城经济圈战略以来,作为人类命运共同体及民族文化之林的组成部分的巴蜀文化,可以借助于数字化技术手段加以呈现,形成数字化时代“活态性保护”,实现对巴蜀文化的“全景呈现与全民共享”,从而扩大弘扬中华传统文化的覆盖面,推动文化数字化强国建设。

一、新时代的成渝地区双城经济圈战略实施为巴蜀文化数字化提供了新的方向与机遇

(一)以成渝两地为代表的巴蜀文化圈资源富集,富有独特魅力

巴蜀文化是中华文化的重要组成部分,巴蜀地区作为传统西南地理性区域,涵盖了四川、重庆等地区,拥有着丰富的历史文化底蕴。巴蜀文化是一个璀璨浩大的文化体系,它的深厚积淀和丰富内涵,令人叹为观止。它不仅是中华文化的重要组成部分,更是中华民族文化的瑰宝之一,具有无穷的文化魅力和历史价值。如此丰富的文化资源为巴蜀文化在适应新时代数字时代来临的转型与转化提供了大量丰沛的基础与题材,如果说风格多样、类型众多的巴蜀文化源远流长,具有广域视角的宽度、广度,那么数字化技术的再创造、再实现过程则是其文化纵深度和进行有效传承弘扬的呈现。

早在新石器时代的仰韶文化时期,巴蜀地区就有了较为发达的文明。已发现的部分文明时期尚早于中原地区文明,如三星堆文化遗址、金沙文化遗址、宝墩文化遗址等。巴蜀地区是14个民族常驻聚集区,少数民族民间艺术资源丰富,其中羌族被费孝通先生誉为是多个民族的输血民族(图1),羌民族刺绣、服饰、释比文化、羌历年等已成为国家级非物质文化遗产。巴蜀地区的民间美术门类丰富,与中原地区的艺术样式有着巨大的区别,其造型、色彩、图案等独特大胆,差异化特征明显,也造就了扎染、漆器、陶艺、刺绣等民间艺术的多样化呈现。巴蜀地区风俗文化多样,尤其以民俗文化最为丰富,如年俗文化、民间艺术、饮食文化、节庆活动等,都代表着其独特的文化特色。巴蜀文化的文学艺术也享誉四方,曾经是诗词、文学、书画等艺术的重要显现地,李白、杜甫、苏轼、白居易、黄庭坚等曾在巴蜀地区留下许多不朽的诗篇,在巴蜀文化中,有许多历史名人、文化遗存等值得我们缅怀和探究。如唐朝诗人李白、杜甫,宋朝文学家陆游、苏洵、苏轼;川剧中变脸、吐火、滚灯等也被誉为中国传统戏曲文化的瑰宝。巴蜀地区的宗教文化已形成多种宗教文化在此地生根发芽,青城山是我国四大道教名山之一,峨眉山是四大佛教名山,此外鹤鸣山是我国道教分支五斗教发源地。同时,作为文化条状、线状的南方丝绸之路、藏羌彝走廊形成了丰富多元且璀璨的文化和艺术,带动了本土民间艺术与民族工艺品对外相互的交流(图2)。

(二)立足于成渝双城经济圈战略实施,以数字化方式传承和弘扬巴蜀优秀传统文化

2021年10月,中共中央、国务院印发了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,纲要指出,党中央、国务院高度重视成渝地区发展,习近平总书记主持召开的中央财经委员会第六次会议中,作出推动成渝地区双城经济圈建设、打造高质量发展重要增长极的重大决策部署,为未来一段时期成渝地区发展提供了根本遵循和重要指引。

成都和重庆作为巴蜀文化的代表城市,历史悠久、风物多样,文化之间已经形成相互关联与呼应的关系,二者气质相似但差异化特征也同样显著——成都是古蜀文明的发源地,重庆则是巴渝文化的发祥地。成都的古蜀文化、蜀汉文化、诗歌文化,重庆的巴文化、长江文化、陪都文化等都是值得在文化方面津津乐道的。成都和重庆双城均拥有丰富的非物质文化遗产和传统文化,如蜀绣、漆器、川剧、竹艺、陶艺等。在新时代的成渝地区双城经济圈建设中,双方将围绕巴蜀文化进行深度合作,共同推动文化资源的整合和利用,打造成渝地区文化的新名片。成渝双城经济圈战略的实施应该体现在文化方面的“水乳相济,你中有我”的原则。例如,成渝两地的地方戏曲——川剧,从唱腔、扮相、服装、配乐、表现手段等方面既有相同又有不同,意趣各样,相得益彰,在文化方面的取长补短以及通过数字化方式扬长避短,可以有效促进巴蜀地区的文化整合以及推动优秀传统文化的传承与弘扬。此外,围绕巴蜀地区来讲好“巴蜀故事”,通过数字化手段共同打造巴蜀文化的线上平台,将巴蜀文化的故事、传统技艺、历史遗迹等进行文化推广与宣传,是加速成渝双城文化融入的必要举措(图3)。

今年5月18日,四川省在成都天府国际会议中心举办了首届四川数字文旅发展大会(图4)。此次大会是为抢抓数字文旅新机遇,搭建“数字+文旅”政府协同平台,促进数字技术、数字资源等关键要素与传统文旅产业深度融合,构建四川数字文旅发展新优势。大会论坛主题之一设置了“上云用数赋智”助力川渝数字文旅产业高质量发展,其目的仍然是通过数字化助推成渝双城经济圈战略发展。

为进一步服务于双城经济圈国家战略,四川文化产业职业学院联合重庆文化艺术职业学院共同发起成立“巴蜀文化创意(数字)产业合作联盟”,围绕“成渝地区双城经济圈”战略、落实《国家职业教育改革实施方案》、《数字中国建设整体布局规划》,促进川渝地区文创和数字产业领域资源整合,提高区域职业教育产教融合水平,与建立中华文化数字研究院配套共同推动和促进巴蜀文化资源的创意开发及文化数字化产业高质量发展。联盟的成立既是基于成渝双城经济圈战略要求,集合成渝两地涵盖“政、行、校、企、研”方面百余家单位参与,同时也瞄准和定位国家文化数字化战略,开展对四川地区、重庆地区传统文化、非遗项目的整理,双方共设传统文化现场教学项目,梳理巴蜀文化数据体系,搭建“巴蜀文化大数据库”,建立“巴蜀文化数字化协同创新中心”,对巴蜀传统文化项目进行数字化开发,在数字化创新与开发中对巴蜀文化予以弘扬与传承(图5)。

(三)中华文化数字研究院在成渝双城经济圈战略中将发挥积极作用

在国家推动文化数字化战略大背景以及成渝双城经济圈战略之下,新兴的政策与战略亟需相对应的专门人才予以配套。由于文化数字化战略刚刚起步,巴蜀区域高校尚未做好文化数字化人才培养转型,要做好传统文化题材的数字化整理与转化,需要既懂文化又懂技术的人才,相关专门人才缺口仍然较大。因此,一方面取决于文化艺术类高校在人才培养规格、目标方面的调整与适应,进一步提升人才培养质量,另外一方面需要数字类高科技企业的加入。

为进一步贯彻落实中央、国务院下发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》精神,2021年由四川文化产业职业学院、四川萃雅教育科技有限公司共同组建成立了“中华文化数字研究院”,研究院秉承“对中华传统文化、巴蜀优秀传统文化数字化成果全景呈现和全民共享”这一理念,将巴蜀优秀文化以“聚合、协作、发展、创新”方式,深度实施文化数字化成果走进高校课堂,大力推进传统文化研究成果与教学资源的多形态转化,从人才培养、学术、教育、传播四个方面共同推进中华优秀传统文化的整理、研究、传承与弘扬工作。

研究院在成立后的短短一年时间中,在中华文化数字化成果转化以及教学、科研方面取得了一系列闪亮成果。在专著、教材方面,由研究院编著专著《中国少数民族服饰文化与传统技艺——羌族》获列“十三五国家重点图书”、“2020年度国家出版基金项目”并正式出版;由研究院研发、主编教材《中华传统文化数字化概论》《中华书法基础实务》获批入选国家纺织服装类“十四五”部委级规划教材第二批目录;《中华优秀传统文化(中职版)》(高等教育出版社)、《中华优秀传统文化(中职版)》(巴蜀书社)获批入选四川省“十四五”职业教育省级规划教材拟立项建设名单;研究院受邀参加四川省首届2023四川省数字文旅发展大会,并作为参展单位将全程参与路演展示及大会交流。在科研课题方面,申报2023 年度国家社科基金艺术学项目1项,申报省厅级科研课题2项,申报校级课题3项。在论文撰写方面,研究院在2021年至2022年在国家级、省市级刊物上共计发表论文6篇。在文化数字化应用成果方面,围绕巴蜀地区民间艺术、非物质文化遗产《撷艺-民艺之美》《逆旅行人苏东坡》《首饰话民俗》等 4门数字化课程获列校级双高数字化课程;“空中课堂”“AI课程”目前在西南地区中小学已经得到广泛应用,覆盖周边省份、地市州共计100余所中小学(图6)。

二、围绕成渝双城经济圈拓展与深掘巴蜀文化的广度与深度

成渝双城经济圈战略的实施,无疑将有效整合巴蜀地区优秀传统文化,进一步普及文化从“自醒-自觉-自强”的发展过程,有力推动巴蜀文化数字化成果的转化,不仅是为中华优秀传统文化宝库增加更为丰富的数字化成果门类,使其转为更为新型的“活态性保护”,催生对于传统文化的继承与弘扬,更是实现全民共享消费文化红利的一种新途径、新方式。

(一)数字化形式的全景呈现应体现巴蜀文化的“广度与深度”

文化数字化成果的全景呈现应充分体现其转化对象——即地缘文化的广度与深度。巴蜀文化经历数千年的文明及文化传承,其资源地广物博,其文脉浩浩汤汤,其蕴藏博大精深。对于传统文化的收集及整理,应先立足于从本土、本区域开始,四川地处西南地区,包含藏、羌、彝等常驻少数民族达到14个之多,既是少数民族文化宝库的富集区,也是文化产业资源的富矿区——四川包含漆器、油纸伞、自贡扎染、自贡彩灯、羌绣、蜀绣、蜀锦等国家级非物质文化遗产占有400余项,拥有着丰富的民间文化宝藏。独特的地方文化、艺术特色让巴蜀地区呈现出与中原文化不同且别具一格的艺术魅力。巴蜀文化类别、形式、特点极为丰富,既有代表区域民族文化不同特征,有历史文脉形成的人物、民间传说,又有根据地域属性、气候特征、物产而形成的代表性文化。

要体现对于文化数字化转化的广度与深度,依据文化的地域属性、文化的选题取材以及最终成效来看,应该遵循这样几个原则。

1、从地域属性上来体现“由近至远”的原则

巴蜀地区幅员辽阔,文化结构丰富复杂并多元化呈现,文化的传播有一个“涟漪现象”,即是文明、文化的传播如同投入水中的一颗小石子,从中心原点逐渐向四周扩散的过程。因此,进行文化的整理和传承,也应该先注重从近处开始,着眼并聚焦于近处周边的文化,做好搜集整理工作,通过采样形成文化典范做成文化样板,为之后的文化数字化打好版、做好示范。

文化传播往往受到地理距离的影响,距离越近,传播越容易。民族相似性。同一民族之间的文化传播更容易,因为他们有着相似的历史、传统和文化背景,更容易接受和理解对方的文化。贸易和移民。贸易和移民可以促进文化的传播和交流,因为在这个过程中,人们往往带着自己的文化和生活方式到新的地方生活和工作,从而让其他文化更容易接触和接受。

成渝双城经济圈战略无疑针对巴蜀地区文化数字化转化提供了很好的政策支撑与着力点。巴蜀文化首先从成渝地区发轫,围绕如成都区域的蜀锦、蜀绣、漆器、川剧变脸,重庆的石雕、木雕、挑花、綦江农民画(图7),以此再辐射到西南地区如南方丝绸之路、藏羌彝走廊,从而使由近至远的原则得以充分运用与发挥作用。

2、从选题取材范围来反映“由小及大”的原则

巴蜀文化博大精深,范围大类别多种类丰富,在进行数字化整理与转化过程中,应该遵循“由小及大”的原则,避免不容易抓好具有代表性、典型性特征的文化,而缺乏重点和特色亮点。

中华文化数字研究院在四川省级双高建设中,紧扣建设项目内容,为突出特色亮点,围绕双高建设文创协同工程将数字化课程纳入二级子项目,项目建设采取“由小及大”的原则,确立目标为:开发4-6门巴蜀文化数字化课程,形成共有知识产权2-4项。2022年度已建设完成1门课程并投入使用;2023年计划合作开发建设3门数字化课程,以保证完成既定目标任务。其中,《撷艺-民艺之美》《逆旅行人苏东坡》《首饰话民俗》等4门数字化课程是由中华文化数字研究院牵头,四川萃雅教育科技有限公司提供技术支持,组织10余名专家学者及本校师资参与研发的文化数字化课程。也是研究院深入贯彻落实二十大报告“繁荣发展文化事业和文化产业、实施国家文化数字化战略”,在服务成渝双城经济圈国家战略发展需求的同时,实现职业教育高质量发展的需要。

数字化课程《撷艺-民艺之美》围绕以集中巴蜀地区民间艺术为代表(图8),在选择和遴选相关民间手工艺项目时,重点考虑到“民艺数字化”的需要。为更好地聚焦巴蜀地区优秀传统文化、非物质文化遗产项目,研究院组织编写教师分赴宜宾、自贡开展对竹编、彩灯、扎染等民间技艺的调研工作,围绕巴蜀地区优秀传统文化从细微之处入手,从典型性、代表性特点出发,确立了《巴蜀绘画》《巴蜀漆器》《巴蜀榫卯(木艺)》《巴蜀扎染》共4门巴蜀文化数字化课程。

3、从成果效果凸显“由浅到深”的原则

优秀传统文化、非物质文化遗产及其它民间艺术来自于民间,美在民间,这也注定了由此所产生的文化数字产品兼具通俗性、雅俗共赏等特征。如何使这些民艺数字化产品进一步发挥其夺目的美,以数字化的方式走进千家万户,让年轻一代所认识并喜爱,这也是通过由浅至深方式将“美在民间”意义更好地反哺民间的重要渠道。对于文化数字化转化的成果、效果从某一方面来说,应该体现其“由浅至深”的循序渐进原则。其目的是为了更易被人所识别和接受,真正实现数字化成果的全民共享。

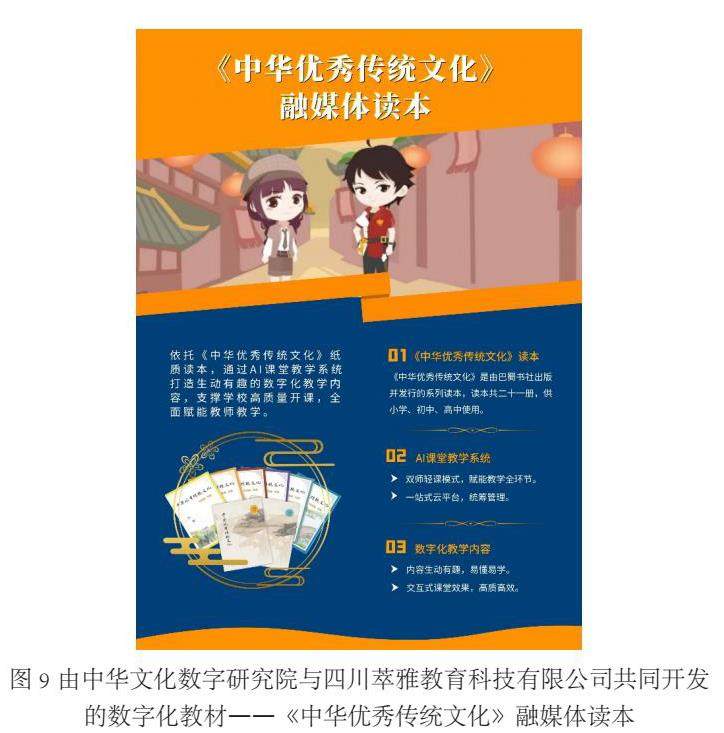

为进一步响应国家提出将中华优秀传统文化及非物质文化遗产项目走进中小学的号召,中华文化数字研究院贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》及教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的指导精神,以四川巴蜀书社《中华优秀传统文化》纸质读本为框架,联合四川萃雅教育科技有限公司共同开发了《中华优秀传统文化》AI数字课程(图9)。该课程依托AI课堂教学系统打造智能化、游戏化、趣味化的数字化教学内容,围绕将中华优秀传统文化走进中小学的思路,对象涵盖小学一至六年级,每个年级每学年配置32个课时。通过开展中华优秀传统文化启蒙教育、认知教育,引导学生了解丰富多彩的中华优秀传统文化,参与中华优秀传统文化实践与体验,培养学生对中华优秀传统文化的自信和热爱。

(二)达成巴蜀文化数字化成果全民共享数字红利的主要措施与预期成效

巴蜀文化是中国历史文化的重要组成部分,在长期的历史演进过程中,巴蜀地区形成了独特的文化特色和文化传统,这些文化遗产对于今天的社会和人们的精神生活具有重要意义,是潜在的文化红利。随着数字技术的发展和互联网的普及,数字化已成为巴蜀文化保存、传承和创新的重要手段。数字化技术的快速发展为巴蜀文化的保存和传承提供了新的手段和机会。数字化技术可以将传统文化艺术品、文化遗产、历史文物等转化为数字形式,使其不受时间、空间和制约,便于保存和传承。数字化技术为巴蜀文化的保护和传承提供了新的途径和方法,具有重要的现实意义。以中华文化数字研究院来看,在落实“巴蜀文化数字化成果,实现数字化成果全民共享”方面具体举措可以归纳为:

1、对中华优秀传统文化、本区域巴蜀民间艺术、非物质文化遗产项目等进行深度挖掘和数字化“读品与教果”的整理与转化,实现对于传统文化的传承与创新,推动传统文化“数字化中国”的建设目标;

2、发现并挖掘优秀传统文化教学教育师资,重点对非物质文化遗产传承人进行梳理,通过数字化课程进行宣传与推广;

3、开展与境内外研究机构、兄弟院校和其他社会组织的交流与合作;

4、根据社合需求和办学条件制定人才培养培训计划,开展教育教学活动;

5、开展与境内外研究机构和其他社会组织的交流与合作;

6、通过产学合作、校企合作及社会服务,串接并提升高校专业建设、课程水平以及师资能力提升,实现高校服务于社会的公益性目标。

创新成效:通过传承、弘扬传统文化、民间艺术予以数字化转化,形成兼具“民艺为魂、科技为体”的数字化文创研究特色。对于中华传统文化尤其是巴蜀地区本土民间艺术、非物质文化遗产、少数民族民间艺术、红色文化等进行传承与弘扬,通过数字化科技手段走进中小学,提升美育基础,有效响应中央提出的中小学生“德智体美劳”全面发展。

理论意义:研究院的组建是更好地落实两办《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》精神,进一步凝练尤其是对于传统文化的继承与先进科技手段的发挥与结合,从而填补推动本省本区域文化强省战略,进一步发挥高校服务社会与校企合作的水平。

应用价值:目前研究院对于“巴蜀传统文化数字化”以及“巴蜀优秀传统文化进校园”等已经在省内一二线城市中小学得以应用,并取得一定成效与推广价值(图10)。区域文化数字转化与应用亟待进一步推广与验证。研究院的成立以及相关文化数字化成果的推广与应用,势必将校内外专业教学、课程改革、校企合作、校地合作以及让传统文化走进中小学、走进课堂得以有效检验,为继承与弘扬中华优秀传统文化作出贡献。

在数字化作为未来发展的大趋势背景之下,尤其是在在信息时代,文化数字化战略已经成为推动社会进步和发展的重要力量。成渝双城经济圈战略的确立,又将进一步加速促进巴蜀地区文化的有力整合,而在此其中,中华文化数字研究院致力于将中华文化、巴蜀文化与数字技术相结合,必将进一步贯彻落实国家文化数字化战略,为巴蜀文化数字化发展助力增彩!

(本文为四川文化产业职业学院2022年度校级教研教改重点研究项目)

主要参考文献:

1. 王伟,成渝经济圈区域文化创新思考与探索,商业经济研究,2019年第8期。

2. 陈长生,巴蜀文化的数字化创新研究,信息技术与经济,2018年第4期。

3. 赵建平,我国文化创新的数字化实践与成果,经济学家,2020年第10期。

4. 魏庆瑞,中国巴蜀文化数字化创新的路径探讨,四川社会科学,2019年第9期

5.刘宝杰,成渝双城经济圈战略下的巴蜀文化数字化创新与传承,数字化经济研究,2017年第5期。

6.方炎明,巴蜀文化数字化创新的探索与实践,科学技术与产业,2018年第7期。

7.朱立群,成渝双城经济圈发展中的巴蜀文化数字化创新研究,文化论坛,2019年第3期。

8.刘江华,巴蜀文化数字化创新的发展策略与路径研究,四川文化研究,2018年第8期。

9.袁龙,成渝双城经济圈中的巴蜀文化数字化创新与传承,数字经济论坛,2020年第2期。

10. 陈兴瑞,巴蜀文化数字化创新的实践与思考,四川旅游学刊,2019年第12期。

作者简介:范欣(1971-),男,重庆人。四川文化产业职业学院副教授,中华文化数字研究院研究员。主要研究方向:跨媒体传播、新媒体影像,以及非物质文化遗产和民间美术、民艺数字化等方向研究。

陈敬贵(1971-),男,重庆人。博士生导师,四川文化产业职业学院党委委员、副院长。中华文化数字研究院院长。主要研究方向:文化产业、文化经济学、巴蜀传统文化。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-4-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-5-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-5-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-6-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-6-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-7-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-7-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-8-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-8-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-9-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a78c/a78c202317/a78c202317132-9-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号