- 收藏

- 加入书签

基于读思达教学模式在高中物理习题课中培养学生阅读力的策略

摘要:读思达教学模式就是指让学生在“阅读”、‘思考’、“表达”中获取物理课程知识,了解物理习题内容,形成习题解决思路。在读思达教学模式视域下培养学生的阅读能力,教师需要将物理习题作为基础,引导学生精准捕捉习题内的“真”信息,深入思考习题问题本质,形成正确问题解决思路,锻炼学生的习题阅读能力,提升学生的物理问题解决效率。本文结合高中物理习题课教学过程,分别提出“阅读”、“思考”、“表达”的阅读力培养策略。

关键词:读思达教学模式;高中物理;阅读力

物理是高中课程体系中的重要内容之一,具有较强的逻辑性与探究性,对学生的文本阅读力、逻辑思维能力与问题解决能力具有较强的要求。基于此,教师引进读思达教学模式,引导学生深入阅读习题,精准确定有用信息,深入思考试题内容,将复杂的习题分解成为单个简单问题,以此梳理问题解决思路,形成多个问题解决路径,进一步提升学生的问题解决效率,实现对学生物理习题阅读力的培养。

一、精选例题,在“真阅读”中培养信息捕捉能力

高中物理习题普遍存在题目信息隐晦,逻辑关系不易察觉的特点,针对上述特点,教师在习题课中,应有意识地带领学生进行类似题目的专项训练,通过精心选择的“隐晦型”题目,着重培养学生的信息捕捉能力,实现阅读力的提升[1]。

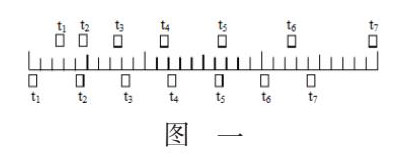

以本题为例:A、B两艘快艇从左向右行驶过同一湖面,摄影师利用高速摄影机在同一底片上对两艘快艇的行驶行为进行多次曝光,准确记录下每次曝光时两艘快艇的位置(如图一所示)。已知连续两次曝光具有相等的时间间隔,则以下推断哪个是正确的?

A 在t2和t5时刻,两艘快艇具有相同的速度

B 在t1时刻,两艘快艇具有相同的速度

C 在t3与t4时刻之间的某个瞬间,两艘快艇具有相同的速度

D 在t4和t5时刻之间的某个瞬间,两艘快艇具有相同的速度

该例题题目信息比较隐晦,授课时,教师可以引导学生对题目进行如下解读,首先,通过读图可以看出A快艇相邻相等时间内的位移之差为恒量,由此可以解读出“A快艇做匀变速直线运动”的题目信息;而B快艇则为明显的匀速直线运动。其次,通过阅读图像中A、B快艇的相对位置,可以看住“t2和t5时刻,A、B快艇位置相同”,从而解读出“过去的时间内,二者具有相同的位移”题目信息,从而推断出“中间时刻的即时速度是相等的”重要信息,进而以此依据判断出C答案为正确答案。在上述案例中,教师利用精选的“隐晦型”例题,着重培养了学生的读图能力和隐藏信息捕捉能力,使学生在“真阅读”的过程中,实现阅读力的培养[2]。

二、科学引导,在“真思考”中培养信息分析能力

高中物理习题,普遍存在过程复杂,包含多个具有逻辑关系的子过程的题目特点。在“读思达”教育理念的指导下,教师在习题课教学中,应通过科学方式,引导学生对题目内容进行拆解,使学生在“真思考”的过程中,形成良好的信息分析能力,从而实现阅读力的提升[3]。

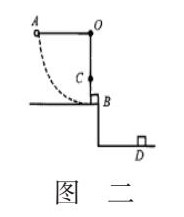

以本题为例:为满足某些工程的特殊需求,技术人员往往采用下图所示装置(如图二所示)实现物体由B到D的移动,具体过程为:将质量为m的物体置于据地高度为h的平台边缘(B点),在物体正上方O点处,用长度为l的细绳栓有一个质量为m1的金属锤,保证细绳竖直时,金属锤正好能与物体完全接触。将金属锤置于A点,并让其由静止进行自由摆动,在B点与物品正碰后,即可恰好将物品平抛至与平台边缘水平距离为d的D点处,实现物品的精准移动。但实际使用时技术人员发现,金属锤在正碰后会长时间摆动,既危险又影响工作效率,为解决这一问题,决定在OB之间添加一个固定点C,使金属锤与物品正碰后恰能绕C点做圆周运动。在细绳重量忽略不计、B处视为光滑平面的情况下,求OC间的距离。

这道题的题干比较复杂,此时教师可以引导学生根据“由静止自由摆动”、“正碰”、“表面光滑”、“圆周运动”等关键词语,对整个运动过程进行拆解,使其成为多个相对简单的运动过程,从而实现题目的简化,进而准确分析出运动过程中的物理学关系,准确找到解题思路,如:“A至B运动过程机械能守恒”、“B点正碰符合动量守恒”、“木块飞出满足平抛运动物理学关系”、“圆周运动满足机械能守恒且最高点处重力等于向心力”等。在教师的科学引导下,学生能够利用“拆解思想”对题干内容进行深入的思考,在“真思考”的过程中,逐渐提升信息分析能力,从而实现阅读力的有效提升[4]。

三、自主探究,在“真表达”中培养信息转化能力

在高中物理习题课的开设目的是为学生提供更多的锻炼机会,让学生能够通过习题练习逐渐形成良好的阅读力。在实际过程中,教师需要让学生在提取习题有用信息、明确问题本质的基础上,进一步作出“表达”——提出具体的问题解决思路,最终解决问题。

以本题为例:快递中转站一个质量为m的货箱A以速度V0在光滑的转运平台上进行移动,随后滑到与平台等高的、质量为M的静置平板小车B上,此时A与B之间的滑动系数为,假设小车在货箱的作用下在平面上运动,A的体积忽略不计,则A在B上的滑行距离是多少?

面对这一问题,班级学生纷纷完成了“确定关键信息:货箱A与小车质量为M、动系数为”、“聚焦本质问题为:A在B上的滑行距离”等两个环节。此时学生需要做的是进一步提出为解决思路,也就是“达”的环节,此时学生分别表达自己的思路为:①利用能量守恒定律解决问题;②利用运动相对性解决问题;③利用速度图像解决问题;④利用运动学公式、牛顿第二定律解决问题。之后,教师可以让学生分别说一说提出解决思路的想法与依据,让学生在表达的过程中阐述解题原理,进一步推动学生解题思维的深化发展,锻炼学生的解题表达能力,最终实现学生物理习题阅读力的培养目标,凸显读思达理念的应用优势[5]。

结语

综上所述,读思达教学模式在高中物理习题课中应用,目的在于让学生在习题课中逐渐形成相应的阅读力,提升学生的物理阅读理解与解题能力,提高学生的解题效率,强化学生的学科核心素养,为学生今后的高中物理学习生活奠定良好基础。

参考文献

[1]鞠廷辉.高中物理习题教学的优化探讨[J].知识文库,2021(02):159+161.

[2]樊冬丽.核心素养目标下的高中物理教学[J].高考,2021(04):35-36.

[3]张小明.高中物理习题教学中学生审题习惯的培养[J].中学生数理化(教与学),2021(01):93.

[4]许林民.浅析高中物理习题教学中学生审题习惯的培养[J].高考,2020(36):84+86.

[5]夏季云.高中学生物理阅读素养培养策略[J].江苏教育,2020(75):50-53.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号