- 收藏

- 加入书签

歌剧《夜莺》的俄罗斯风格研究

【摘要】本文聚焦斯特拉文斯基歌剧处女作《夜莺》的风格解析。经笔者查询史料发现,该部歌剧风格多样,本文仅选择探析剧中俄罗斯音乐风格,为本文中心议题。研究主要从音乐本体的材料发展手法层面探寻其俄罗斯风格元素,以及在此种风格的音乐作用下,解析其推动部分歌剧动作的发展及气氛烘托等方面的作用,进而对部分唱段配合的歌剧动作进行意涵解读。选取剧中第二幕终的“渔夫唱段”与第三幕伊始“幽灵合唱”为本文研究对象,进行风格分析。

【关键词】歌剧《夜莺》;斯特拉文斯基;俄罗斯风格

歌剧《夜莺》作为三幕歌剧,篇幅不长,整体演出时间仅为45分钟左右。《夜莺》最初由斯特拉文斯基在1908年着手创作,在斯氏结识贵人佳吉列夫并受其影响,转而创作芭蕾舞剧,且在芭蕾舞剧领域大获成功,完成第三部芭蕾舞剧《春之祭》后,继续进行此前束之高阁的歌剧《夜莺》的创作,共耗时4年终于1914年完成。歌剧《夜莺》以“中国皇帝”与“夜莺”为主人公进行剧情发展,以中国皇宫为主要剧情场景,目前我国有部分学者聚焦在“中国皇帝”等“东方元素”,或以“鸟”为主题元素展开研究,或因其故事改编自安徒生童话,而重视该歌剧童话题材的论述,也有针对夜莺一角的唱法为硕士毕业论文题目进行专题研究的学者。经查询斯氏史料,由于斯氏在创作歌剧《夜莺》时周遭人际关系的变化、思维受外在环境的影响,再加上作品历经创作中断等一系列因素,致使该作品从头至尾呈现多样的音乐风格。观众可以在这一部剧中感受到法国式、中国式“世界艺术”风格、俄国式风格等多种风格特质,正是多种风格汇聚在一部歌剧中的特点引发笔者撰写此篇文章之灵感。并期望研究剧中为歌剧情节的发展或人物形象的塑造而服务的俄罗斯风格唱段,进而解析此种风格唱段在创作手法上的体现及风格作用。此剧中,风格转换之处即预示着各幕间剧情基调或情节产生变化之意,第二幕与第三幕的风格变化及第三幕中新角色“死神”的出现正合此意。第二幕结尾渔夫的唱词对第三幕剧情充满暗示,且与第三幕伊始“幽灵合唱”存在风格上的衔接,下文将以“渔夫唱段”与“幽灵合唱”为分析范本进行论述。

一、《夜莺》多变的风格

正如《斯特拉文斯基传》中论述到,“他对中国异国情调歌剧的主观见解,则表现出他在风格上追求‘世界艺术’的精美倾向,其音乐本身起初就是德彪西式的。这种‘中国式’与‘法国式’的融合动摇了斯特拉文斯基俄罗斯风格的坚定性。这可能减缓了他的工作进程:歌剧《夜莺》第一幕于1909年夏天结束(即在芭蕾舞剧《火鸟》(1909-1910)之前结束),第二幕和第三幕于1913--1914年结束(即在芭蕾舞剧《春之祭》(1910,1913)之后结束)。歌剧的风格不够严整:在第二幕中竟出现了与不久前刚刚写就的《日本抒情诗三首》的呼应(下面我还会谈到这一点);在第三幕中,尤其是在幕间休息和安魂合唱曲(上面提到的葬礼进行曲)的开头部分俄罗斯特征开始加强。阿萨菲耶夫对此进行了准确描述:‘歌剧《夜莺》的三幕是斯特拉文斯基创作的三个阶段,而其中的第三幕最具俄罗斯风格……’”。而再知晓斯氏1912-1914年间所接触的音乐,俄罗斯风格的出现也就不显得无迹可寻。“自1912年起,斯特拉文斯基有时偶然去基辅,他利用短暂的逗留时间,潜心研究民歌歌词和神话故事,为此他翻阅了基列耶夫斯基的歌曲集,阿法纳西耶夫的神话故事集等。到1914年,这项使他在理解俄语语音学方面,在语音与民歌的内在联系方面受益匪浅的工作宣告结束。”我们不难知道,斯氏受到俄罗斯民歌的影响对歌剧《夜莺》在第三幕的风格上发生转变给予参考。

由此我们对该歌剧每一幕的风格有大致的了解:第一幕含有印象派风格,第二幕偏向斯氏所编日本抒情诗风格,第三幕则带有俄罗斯风格。在一部歌剧中同时存在几种风格,笔者选择研究俄罗斯风格的表现,并以第二幕结束时的渔夫唱段与第三幕开场的幽灵合唱为研究对象进行分析。

二、渔夫唱段的俄罗斯风格

渔夫唱段在剧中原样出现的次数较多,自歌剧第一幕伊始渔夫唱段出现过后,此后在每一幕终都进行该旋律原样再现。渔夫唱段是特殊的存在,他并非正式剧情中任一角色,笔者认为他以第三视角见证并暗示剧情的发展。第二幕以渔夫唱段的出现告终,其中的唱词预示着第三幕死神的出现。因第三幕伊始“幽灵合唱”的俄罗斯风格,此种风格塑造的“阴暗、庄严”等气氛,为死神出场造势。而渔夫唱段同为俄罗斯风格旋律,在此构成风格上的衔接,也暗示着剧情的发展。笔者依照出场先后顺序,首先对渔夫唱段的音乐材料进行风格解析。

如谱例1所示,“渔夫唱段”旋律建立在C大调的基础上,速度较慢,以3/8拍进行,但旋律并未给予大调的明朗与欢快,而是从中音区a1音出发,向上跳进小三度后级进下行二度再上行三度,曲子为三小节一句,全曲多用小三度及小二度环绕音为主要音程、音型构建旋律,这种开头运用小三度“a1-c2”的听感效果给人以小调式的旋律风格,虽尾音未落在a1音,根据其旋律发展手法依旧以小三度+小二度的音程发展,小调式的运用及小调式的听感是俄罗斯民歌的特点之一,在此,笔者认为这是渔夫唱段体现俄罗斯风格的第一个元素。从第六小节开始,

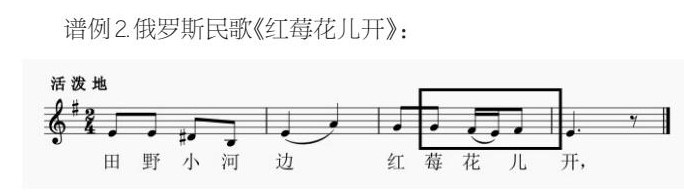

旋律以第一小节为原始发展材料,重复其前两个音并运用紧缩的手法在一个小节中完成该音型上行四度的变化模进,最后落在C2长音上。整段旋律不仅开头运用小三度音程及小二度环绕音型构建小调的特性听感,在后来发展旋律时同样也以小三度+小二度的组合发展运用,由于旋律速度属小广板,慢速配合不协和音程造成“忧郁、暗沉”的氛围,这种小二度环绕音型的发展手法,模仿了俄罗斯民歌的旋律,如俄罗斯民歌《红莓花儿开》(如谱例2所示),

歌曲第三小节与第四小节构成的小二度上下级进环绕的形式,配合小调式的阴沉、灰暗,二者在风格上相适应。

此外,渔夫唱段中运用了俄罗斯民歌常见的一种曲式形式——四句头。渔夫唱段(如谱例3)是主要以三小节为一乐句、共四乐句的非方整性乐段结构,各乐句小节数为3+3+3+5,最后一乐句增加两小节,是尾音增加的6拍,并无新的音乐材料进入,这一乐句的扩充未对乐段的结构造成影响,第二乐句的重复是对上一乐句的强调,第三乐句以新的材料进行发展,第四乐句是上一乐句的变化重复,虽前两小节与第三乐句的前两小节完全相同,但因尾音落在调式的主音上,具有收束之感。因此,它符合四句头的曲式结构。这种特点在俄罗斯民歌中常有,如俄罗斯民歌《田野静悄悄》(谱例3),这首歌曲从次强拍位起音,歌曲短小、简洁,但运用四句头的曲式结构构筑:以弱起开启旋律进行,可以与四句歌词很好地配合外,使得歌曲虽篇幅短小,但依旧不乏旋律的对比性与丰富性。

综上,渔夫唱段中所蕴含俄罗斯风格的元素主要体现在以下方面:①运用小调式或小调式听感的旋律织体构成乐曲。小调式是使得俄罗斯民歌带有异域、阴沉、幽暗特点的重要原因之一,也是俄罗斯民歌的标志特性之一;②乐曲模仿俄罗斯民歌中的旋律片段。在此笔者节选部分经典俄罗斯民歌中的旋律为对比范本,经分析了解,二者旋律片段是原样重合的;③模仿俄罗斯民歌的曲式结构。笔者经研究发现,渔夫唱段以四个乐句构成歌曲,这与俄罗斯民歌《田野静悄悄》中的四句头形式大致相同,仅在乐句结构上稍有不规整现象,但并未对四句头这种曲式结构造成“破格”的影响。

三、幽灵合唱的俄罗斯风格

在第二幕终“渔夫唱段”的预示中,死神于第三幕登场,“阴暗、深沉”等风格将环绕着第三幕的进行。第三幕伊始,奏起幕间休息曲,并先现了即将首先登场的幽灵合唱曲(即葬礼进行曲或称死神合唱)之主导动机,在两只低音管与一只低音巴松管的参与下,深沉的音质及忧郁的俄罗斯风格旋律亦暗示第三幕剧情的忧伤与庄重,休息曲结束,紧接着出现幽灵合唱曲,意味着第三幕正式开始。这是一段具有典型俄罗斯风格的乐曲,起初进行8个小节的单独合唱(如谱例5),死神合唱的出现,即给皇帝身患重病充分地渲染了压抑气氛,乐曲的风格充满深沉、阴郁之气。旋律以中音区f1为主音,在其上、下方进行小二度的环绕,运用辅助音与回音并行的音型方式,前八后十六、前十六后八等节奏型进行时值划分,形成主导动机。旋律配以缓缓的慢板速度进行发展,小二度不协和的听感加之环绕音型的配合使得忧郁、悲伤的气氛持续地充斥着,缓行的慢板似有死神灵魂不散、凡人无法摆脱其枷锁的束缚之意。初以一小节为单位进行动机重复,至第三、四小节运用简单的两个四分音符代替前两小节中的节奏型,变相地放慢了

速度,拖长音的时值,并结合合唱的声线在此增添一丝庄严感,烘托皇宫上下将陷入为皇帝祈祷的庄重之境。后重复主导动机多次,而构成14小节的幽灵合唱曲,幽灵合唱行进至第八小节时,悲伤气氛的渲染已完成,为第三幕定下“悲”的基调。其后幽灵合唱继续进行但由主导地位转化为侧面的背景烘托,此时病榻上皇帝感受到了耳边死神合唱传来的恐惧,唱出了疑问唱段并希望召唤他的机械夜莺为他唱出优美的音乐以解畏惧之心,而召唤来的却是动物夜莺,夜莺优美的歌声回答了皇帝的疑问,并以弦乐奏出之后夜莺唱段的主导动机而结束了这一场景。

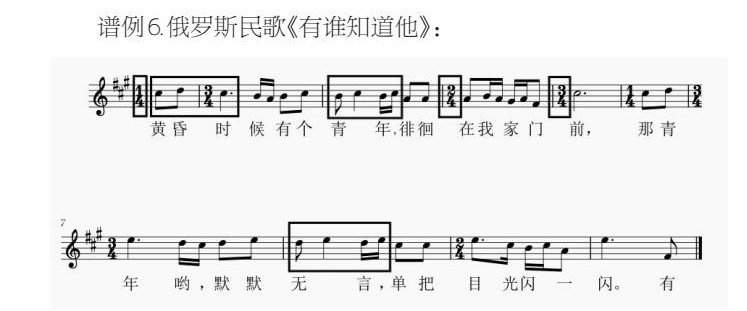

幽灵合唱在这一场景中“恐吓、阴郁、深沉”等气氛的渲染,正是通过俄罗斯音乐风格的音乐语境塑造,此种风格音乐较多运用听感不明朗的小调式以及不完全协和或不协和的音程关系构筑音乐材料,“由于自然小调的音阶结构为主音上三级为小三度,主音上方到四级、五级为纯四、纯五,到六级又是小六度,而到七级为小七度,所以,自然小调的自身结构内大多都没有尖锐的音程,所以音阶的自身流动,无论上下行音响的都体现了一种稳定、温和、或者是忧愁、悲情……”,自然小调其本质属性就与“悲情、哀伤”等形象的塑造紧密融合,从而使得幽灵合唱在先于死神出场前就已渲染出阴沉、哀伤的气氛,为死神的出场营造气氛,使得音乐语境与悲伤、阴暗的大环境相融合;其二,较多的二度环绕进行(尤以小二度为主)的旋律片段,也是对俄罗斯民歌的模仿,如:俄罗斯典型且家喻户晓的民歌《有谁知道他》(谱例6),歌曲旋律主要采用二度环绕音型构成,我们可以看到第一乐句中歌词描述的是一位青年徘徊在主人公家门口,而小二度不协和音程多次重复的进行,恰好与歌词中“徘徊、纠结、不安”的情境紧密融合;其三,幽灵合唱中运用的变换拍子也恰巧模仿俄罗斯民歌中的节拍特征,(依旧以谱例6为例)该民歌在节拍上历经1/4—2/4—3/4拍的变换,变换拍子的作用,打破乐句规整度,配合二度音程的不断进行,另“徘徊、纠结、不安”感越发强烈。

由此,变换拍子、自然小调与二度环绕音程的运用不失为俄罗斯风格在幽灵合唱中的体现。变换拍子是俄罗斯民歌中典型的节拍特征,笔者在此以俄罗斯民歌为例进行论证,在音乐形象上看,变换拍子令幽灵合唱造成忽强忽弱的恐惧感,为接下来死神的出现做好铺垫。其中的二度环绕音型构成的旋律片段是对俄罗斯民歌旋律片段的模仿,自然小调也是俄罗斯民歌的标志之一,二者的运用成功塑造曲折与纠结的人物形象,放在揪心、紧张、沉闷、郁郁寡欢等场景均适用。

综上所述,斯特拉文斯基的歌剧处女作《夜莺》经创作中断,受周遭人际关系变化、芭蕾舞界作品大获成功、对俄罗斯民歌的探索等系列客观及主观层面影响,致使该部歌剧风格多样,历经“印象派风格-日本抒情诗风格-俄罗斯风格”等风格意涵,笔者经查阅史料,对该剧俄罗斯风格的唱段之出处有所了解,由此分别选择了第二幕终的渔夫唱段与第三幕伊始的幽灵合唱进行俄罗斯风格的分析与探讨。

(一)渔夫唱段

虽在剧首及每幕剧终都进行旋律的原样重现,就其音乐层面而言是独具俄罗斯风格的,斯氏借用模仿俄罗斯民歌旋律、运用民歌中的独特曲式——四句头、及类似俄罗斯民歌小调式的旋律风格,来体现其中的俄罗斯风格。戏剧层面,第二幕以渔夫唱段的出现告终,因第三幕伊始“幽灵合唱”运用俄罗斯风格旋律构成,并借用此种风格塑造的“阴暗、庄严”等气氛,为死神出场造势。而渔夫唱段恰好也是俄罗斯风格旋律,在此构成了风格上的衔接,也在旋律方面配合了剧情的暗示。

(二)幽灵合唱

此剧中的幽灵合唱先于死神出场,它的出现给剧情带上恐惧、阴森之气氛,为死神的出场做铺垫,也是剧情发展至皇帝重病在床一幕,烘托紧迫、哀伤的重要部分。在此种情况下,斯氏将富有俄罗斯音乐民族性的小调式、俄罗斯民歌中使用的变换拍子、二度环绕音型对俄罗斯民歌旋律片段的模仿等民族性因素相互作用,造成不协和的听感。演唱形式上虽未以人声独唱而是借助合唱来表现,在合唱的空灵声与俄罗斯风格音乐相融合中,完美地烘托恐怖、阴森的气氛。

歌剧《夜莺》多样的旋律风格下,笔者以渔夫唱段与幽灵合唱为范例分析其中的俄罗斯风格,从中分析斯氏模仿俄罗斯民歌旋律、曲式,及运用民歌中的小调式或类似小调式听感等方法而体现的俄罗斯风格。但这仅是音乐层面初步的探索,其中的风格来源还需更深入地探究及发现,仍需继续探索。

【参考文献】

[1]钟家成.斯特拉文斯基歌剧《夜莺》中夜莺的人物形象与演唱研究[D].江西师范大学,2021.

[2]宋扬.论俄罗斯民族音乐中自然小调的特珠功能与贵州民族音乐中羽调式音乐的魅力[J].音乐创作,2016(09):163-165.

[3]谢朝宗.加拿大歌剧团《夜莺》:一场充满童趣的傀儡戏[J].歌剧,2011(04):8-9.

[4]王逸舟.于条框中逐自由——斯特拉文斯基的歌剧创作[J].歌剧,2008(06):40-43.

[5]袁勤.中国皇宫上空的夜莺之歌——漫谈斯特拉文斯基的歌剧《夜莺》[J].歌剧,2007(05):31-33.

[6]沈旋.《西方歌剧辞典》[M].上海:上海音乐出版社,2011.12.

[7][美]罗伯特·克拉夫特著.《斯特拉文斯基访谈录》[M].李毓珍、任光宜,译.北京:东方出版社,2004.2.

[8][俄]米哈伊尔·德鲁斯金著.《斯特拉文斯基传》[M].焦东健、董茉莉,译.北京:东方出版社,2002.

【作者简介】

李书仪(1996.9~),女,籍贯:湖南省郴州市,硕士在读,研究方向:西方音乐史。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/528d/528d202219/528d20221901-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/528d/528d202219/528d20221901-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/528d/528d202219/528d20221901-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/528d/528d202219/528d20221901-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号