- 收藏

- 加入书签

基于PAC理论的辅导员与学生谈心谈话针对性与实效性提升研究

【摘要】为了全面掌握学生思想政治状况和行为特点,辅导员在日常工作中经常利用谈心谈话对学生进行引导和帮助;然而现实情境中,辅导员与学生的沟通模式却存在诸多问题。本文旨在深入探讨PAC理论的内涵,分析辅导员与学生之间的交流模式,并从实际情况出发探究存在的问题,以期提出有效的策略,提升辅导员与学生谈心谈话针对性与实效性。

【关键词】辅导员;PAC理论;沟通模式;谈心谈话

一段良好谈心谈话的开展,是叩开学生成长之门的钥匙,是构筑辅导员成为学生人生导师和知心朋友的坚实桥梁;反之,若在谈心谈话过程中需求受阻、预期落空,可能导致双方沟通不悦甚至直接结束,从而使得学生与辅导员之间的信任联结被打破。本文运用PAC理论,基于人际交往和沟通分析视角,对辅导员与学生谈心谈话的模式展开解析,将实际情境中的困境进行归因,阐述提升辅导员与学生谈心谈话针对性与实效性的策略。

一、PAC理论的内涵

PAC理论最早由加拿大心理学家艾瑞克·伯恩(Eric Berne)于1964年在《人们玩的游戏(Games People Play)》一书中提出,是其所创沟通分析人格理论(Transactional Analysis,简称TA理论)的核心。PAC理论作为TA理论的基础,主要指向一个由父母( Parent )、成 人( Adult )、儿 童( Child )三种真实状态组成的“自我”模型。

父母自我状态(Parent ego-state)是指记录在脑中的一些早期经验,包含了从出生前所有无可怀疑或强迫性的外在事件,以及从出生以来被教导的价值和道德。在父母自我状态中,我们重新体验父母的感受,或者以父母对待我们的方式对待他人,将父母或父母替身予以内在化。成人自我状态(Adult ego-state)属于生活中的思考概念,根据经验和现实的需要,客观地收集和处理数据,做出理智的决定;且能预估事情发生的可能性,来作为行动的准则,是一套具有逻辑、组织且智能的感觉、态度、行为系统,“成人”是“父母”与“儿童”二者间的沟通者,也恰当地让三种状态保持平衡。儿童自我状态(Child ego-state)属于生活中的感觉概念,包含儿童时期所经历过的情绪感受、态度和行为模式。随着个人在社会化过程中受到父母或他人的影响,儿童自我状态又发展出两种不同的行为类型。“自由型儿童”是一种发自内心未经修饰的表达,如反叛、冲动、喜怒无常等,反映本能的需求和自然的情感反应,要求立即满足自己的感觉与行为,是尚未经过训练的;“顺应型儿童”是一个人在权威人物(如父母)的影响

下修正自己的行为,依照他人期待的方式来表现,如服从或早熟,是为了适应环境的需要而抑制本能的需求。[1]

各自独立的三种不同自我状态,都有自己所认定的思想与行为内涵,是激发不同行为表现的原因,引导着某种行为的发生,制约着沟通的内容与方式。而人与人之间的沟通则是基于不同自我状态的组合,这种组合会影响沟通的效果,甚至是最后的结果。

二、PAC理论下的高校辅导员与学生谈心谈话模式解析

伯恩认为,最基本的三种沟通模式有:互补沟通、交错沟通、隐秘沟通。卡尔·雅斯贝尔斯曾说过:“大学是一个由学者与学生组成的、致力于寻求真理之事业的共同体。”[2]高校中的每个人随时都可能出现“父母”、“成人”和“儿童”三种不同的自我状态,沟通是一个复杂的过程,不仅要求传送信息的内容,还包含判断信息的意义,针对辅导员与学生的谈心谈话更是如此,因而有必要运用PAC理论分析辅导员与学生之间有效的沟通是如何发生或失败的。

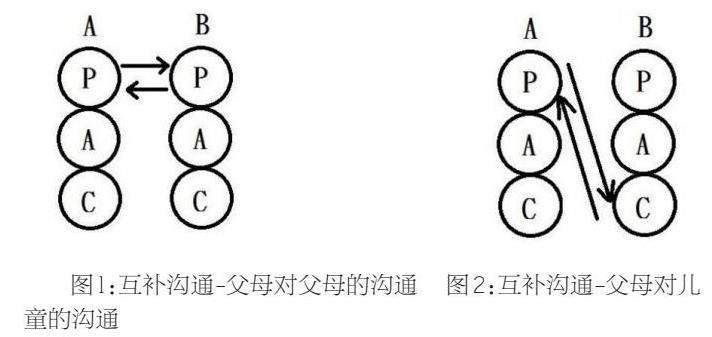

(一)互补沟通

互补沟通( Complementary Transaction )指刺激与回应是平行的,双方的谈话状态是顺畅又愉悦的,能满足彼此的期望,也能发生在两种自我状态之间。伯恩认为互补沟通是一种既适当又符合预期的沟通方式,同时还遵从人际关系的正常法则。当刺激和反应在PAC图表中成平行线时,这是一种互补的交流,能够一直持续下去。

对应辅导员与学生谈心谈话的日常情境,如辅导员在召开奖学金评定主题班会时,先采用P-C模式对奖学金评定办法和细则进行宣贯,确保每位学生都能清楚评定流程及要求;接下来的讨论环节再采用A-A模式,调动学生积极为班级特殊情况出谋划策。一般而言,在辅导员与学生谈心谈话的过程中采用A-A模式是最有效的,虽然P-C模式也可以让双方获得愉快的信息交换体验,但若要真正解决问题依旧需要基于彼此平等、理智和客观的双向反馈,防止信息的失真以及误会的困扰。

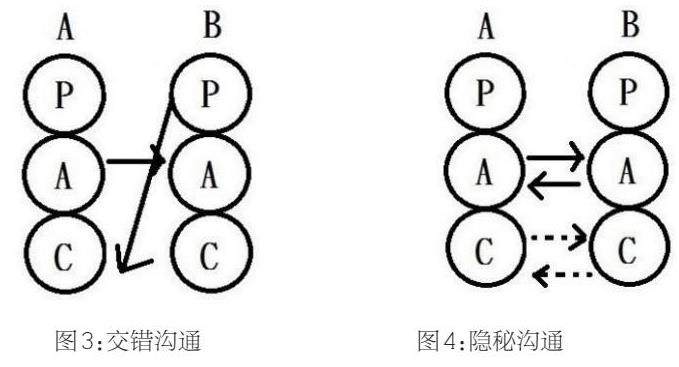

(二)交错沟通

交错沟通(Crossed Transaction)指刺激与响应是交叉的,当双方所预期的是不同自我状态,交谈时就会产生不愉悦的感觉,甚至使谈话中断。当沟通没有获得预期的反应时,两人就会出现“交错”,此时人们就可能选择畏缩、闪躲或变换沟通方式。当刺激和反应在PAC图上发生交叉时,双方的交流将会停止。

辅导员与学生谈心谈话时应极力避免交错沟通这种无效模式,辅导员同学生的沟通不是军队长官对下属传达命令,彼此之间也不该异化为“无所不知/一无所知”、“热衷讲授/乖顺听从”的二元对立关系。例如,辅导员通过宿舍走访与学生开展谈心谈话,目的是深入了解学生的生活习惯和思想动态,建立良好的师生关系,在此过程中学生的举止理应是舒服、自然,反馈的问题也应是最真实、迫切,若辅导员刚进门就开始抱怨:你们怎么都在看电脑却不看书,不想好好学习了吗?学生回应:宿舍是我们的私人空间,爱做什么不需要你管。这种沟通不仅无效,对话本身可能就戛然而止。

(三)隐秘沟通

隐秘沟通(Ulterior Transaction)指传递双重信息,一个公开的、社会层次的信息,以及另一个隐藏的、心理层次的信息。隐秘沟通,通常会把期待隐藏在话里而不明确表达,双方表面上所说的话,和内心真正想表达的内容并不相同,如果对方可以了解这隐藏的心理信息,则双方会愉快,否则就会产生冲突。

辅导员与学生之间要实现有效的谈心谈话,有一个重要的基础,即建立师生亲密关系,而亲密关系的形成需要时间和精力的投入,若彼此了解甚少且默契不足,则难以在个体对话时真正敞开心扉。这种情况常见于新生入学阶段,例如在面对宿舍人际矛盾时,有些学生与辅导员沟通的过程中不会主动表达调换宿舍的意愿,而是不断指责室友的问题、强调自我的委屈,逃避正面解决冲突。

三、基于PAC理论的谈心谈话针对性与实效性困境归因

(一)自我定位觉知不清

在辅导员与学生谈心谈话中,双方的自我定位很大程度上决定或影响着谈话过程中其所扮演的“角色”。基于师生传统的传道授业解惑模式,又因辅导员日常工作的复杂性和多样性,辅导员在谈心谈话过程中,会不自觉扮演起父母角色,致使谈话过程偏向以家长教训子女的形式展开,虽然也能形成“授之以鱼”的局面,但难以达到“授之以渔”的效果。

(二)沟通期待引导不足

在谈心谈话过程中,沟通双方基于不同需求,会产生不同的心理预期和沟通期待,为保障谈心谈话的针对性和实效性,沟通双方需要在沟通中找到平衡点,从而在需求解决基础上形成一种“双赢”的局面。辅导员本应在谈心谈话过程中兼顾好自己、学生及情境,正视自身期待和学生期待,但却常常陷入一种惯性即用自己的期待来打量对方,试图让对方解开自己的僵局,继而在谈心谈话中缺乏有效引导,最终导致交错或隐匿沟通的发生。

(三)自我状态转换不灵

不同自我状态背后蕴含着不同行为模式和精神状态,这些变化和差异会影响人们在沟通中对刺激的回应方式。在辅导员与学生谈心谈话过程中,双方基于各自的状态进行信息传递和反馈,辅导员若能敏锐把握和识别学生不断转变的自我状态,针对性调整自身状态,给予恰如其分且符合发出刺激一方的心理预期,就能达成互补沟通;反之,则会出现交错致使交流中断。

(四)权责义务划分不明

权责义务划分不明,也是制约辅导员在与学生谈心谈话针对性与实效性提升的重要方面。对于辅导员与学生谈心谈话针对性与实效性的关注的旨归,在于将思想引领与解决实际问题相结合,帮助学生系好人生“扣子”。[3]然而实际操作时,辅导员切入父母状态的频次要高于成人状态,这从侧面反映出在学生成长成才过程中,辅导员的辅助角色时有弱化,下意识地以个人经验为主来引导学生发展,这将不利于学生形成有效的自主探索发展路径。

四、基于PAC理论的谈心谈话针对性与实效性提升策略

(一)树立正确认知,合理定位自我

在工作中辅导员常被冠以“管理者”“服务者”“知心朋友”等不同角色,虽然各有其占比,但是辅导员的角色整体均由它们构成,不可割裂而论。若辅导员对此出现认知偏差,单纯认为自身就是“管理者”,则在与学生谈心谈话中不可避免常以父母状态展开交流,不能基于学生的个体差异及需求多样性适时转换角色,以命令的口吻对学生求全责备,破坏长效沟通的情感连结。故辅导员应仔细考量工作职责、正确认知及定位自我,以利积极转换自我状态,合理应用沟通模式,促成高效谈心谈话。

(二)摆脱刻板映像,主动引导期待

心理学研究表明,当一个人的社会身份处于优势时,往往会因较少受到情境约束而出现自我角色错位等问题。[4]在传统教育背下,由于教师身份的特殊性,人们很容易刻板地认为教师应该扮演父母自我和成人自我的角色,而学生天然处于儿童自我的状态,客观上加深了沟通模式的固化。在谈心谈话过程中,有时需要共同发挥辅导员和学生的能力,摆脱刻板映像,主动引导期待。例如,辅导员可以适当“示弱”,以儿童自我状态跟学生“诉苦”或“抱怨”,反而有利于拉近双方距离,促进谈心谈话顺利开展。

(三)灵活转变状态,规避沟通交错

伯恩指出,教育者本身可以在三种状态中自由转换。辅导员作为学生的人生导师和知心朋友,既要帮助学生践行人生理想和远大抱负,又要帮助学生处理生活中遇上的实际问题。基于辅导员工作的复杂性和特殊性,辅导员应加强自身沟通方面的理论学习,以便在具体谈心谈话过程中敏锐洞察学生表现出的不同自我状态,挖掘学生话语背后的真实诉求,针对性转换自我状态,有意识地避免沟通交错,提升沟通技巧及艺术。

(四)重视合约制定,促进平行沟通

为全面提升谈心谈话的针对性与实效性,辅导员应主动将双方向着成人对成人(A-A)的刺激反应模式调整,以更为包容和开放的态度促进与学生的平行沟通。另外,重视采取合约制订的方法,明晰谈话双方在过程中各自的角色和所承担的任务,与学生达成一个清楚、坦诚的协议,主动引导学生在交流中强化自主思考,尽力规避自上而下的信息传递模式,以合约形式将彼此导向共同成长的轨迹中,注重培养学生独立探索以及处理自身课题的主动性和能力。

【参考文献】

[1][美]艾瑞克·伯恩.张积模,江美娜,译.人间游戏[M].北京:北京联合出版公司,2022:4-11.

[2]刘成,施小明,朱梦冉,程梦勤.师生共同体视角下少数民族大学生协同育人机制研究[J].上海理工大学学报:社会科学版,2019,41(4):6.

[3]郭锦鹏.铸牢少数民族大学生中华民族共同体意识路径研究——以全球化时代为视域[J].黑龙江民族丛刊,2019(5):6.

[4]李强.基于PAC理论的高校辅导员与学生沟通模式构建[J].西部素质教育, 2020,6(1):2.

基金项目:本文系云南师范大学学生工作科研基金项目(项目编号2022YS36)研究成果

【作者简介】

李睿,女,云南师范大学,数学学院,专职辅导员;陶安,男,云南国土资源职业学院,国土空间信息学院,专职辅导员。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号