- 收藏

- 加入书签

民间故事选文在小学语文教材中的价值研究与教学策略

【摘要】民间故事选文因其丰富的教育价值、文化价值和审美价值成为小学语文教材的重要组成部分。具体分析教材中的民间故事选文,有利于教师充分利用教材、实施高效的教学策略,促进学生提升语文核心素养。同时,对选文的价值分析能反作用于教材的开发,有利于丰富校本课程和特色课程。

【关键词】民间故事选文;小学语文教材;价值研究;教学策略

一、民间故事与小学语文

(一)民间故事的定义

广义的民间故事指民众口头创作并流传的所有散文体叙事作品,包括神话、传说、民间寓言、民间笑话等。

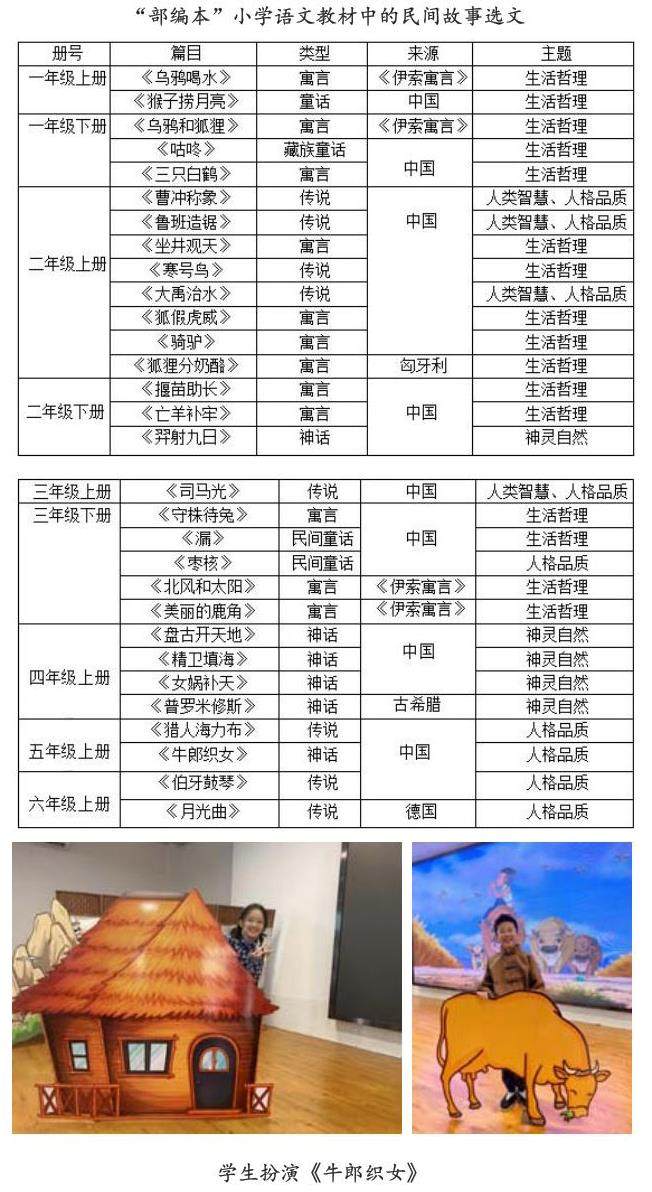

(二)小学语文教材中民间故事的编选情况

(三)民间故事的主题分类

1.神灵自然:无论是中国还是西方的神话都体现了人类了解自然的愿望,体现了人类敢于与自然抗争的勇气,能够启发学生对自然的认识。

2.生活哲理:人物寓言和动物寓言主要描述某种社会现象,或展现人与人之间的关系,从而揭示某种生活哲理,能够启发学生对社会的认识。

3.人类智慧:名人传说以发明故事为主,能够启发学生对科学的认识。

4.人格品质:赞扬某类优秀人格品质,具有浓烈的德育意味。

二、民间故事选文在小学语文教材中的价值

(一)语文学科教学价值

1.独特的认字、识词价值

与儿歌、儿童散文、记叙文相比,民间故事选文的识字功能更显独特,其中短小精悍、语言朴素的神话、寓言最具代表性。例如,《盘古开天地》中的“混沌”、《夸父追日》中的“颓然”和“虞渊”、《大禹治水》中“百姓”等词语在独特的背景和语境中显得极为精妙。

根据皮亚杰的认知发展理论,小学生处于具体运算阶段,他们的认知需要依赖具体的语境。例如,“混沌”一词若离开了《盘古开天地》,小学中低年级的学生就无法理解它的含义,只有联系神话所营造出的天地一体的景象,学生才能通过想象去理解这个词。神话、寓言、传说能让学生在识字、写字的过程中得到关于大自然与人类社会的启蒙。因此,民间故事选文有着独特的识词功能,有利于“语言构建与运用”的落实。

2.丰富的语言价值

民间故事来源于劳动人民的智慧,反映了广大民众的生活。其朴素、明快又各具特色的语言风格在教材中体现得淋漓尽致。例如,《神笔马良》中马良被称作“穷娃子”,用的是四川方言;又如《漏》中“管它狼哩,管他虎哩,我什么都不怕,就怕漏!”这是趣味十足的闽南方言;还有河北霸州民间故事《枣核》中的词句都发挥出奇妙的艺术效果。方言承载了中国地域文化多元化的任务,教材选入民间故事,是紧紧抓住中华民族文化基因的表现,展现出民间故事丰富的语言价值。

3.巧妙的叙事方式

民间故事早期以口头传承的方式流传,这容易使故事缺乏完整的情节,由此,“三叠式结构法”应运而生。它通过三个类似的情节来构成完整的故事,使得人物个性突出、情节层次分明,并广泛地运用在我国古代的文学作品之中。例如,《西游记》中的“三借芭蕉伞”“三打白骨精”以及《红楼梦》中“刘姥姥三进荣国府”等章节都深刻体现了“三叠式”。

小学生的认知水平较低,稳定的故事情节、固定的叙事方式更便于他们去理解和记忆。在《漏》一文中,老虎与贼三次遇见“漏”,层层深入的情节把老虎和贼的贪婪、愚蠢的形象刻画得淋漓尽致,令人忍俊不禁、拍案叫绝。同时,《漏》的课后练习部分列出了关键情节示意图,有意识地锻炼学生的复述、提取主要信息以及缩写故事的能力,体现了民间故事选文“口头性”和“传承性”的特点,也说明了“三叠式”的叙事方式在小学阶段的阅读、口头表达以及习作上都有着重要的教育作用。

4.典型的形象塑造

《司马光》《曹冲称象》以及《枣核》都展现了我国古代正直勇敢或聪明正义的孩童形象,这是类型化的人物。说到类型化的动物,非狐狸莫属。教材中关于“狐狸”的寓言除了我国的《狐假虎威》外,还有匈牙利寓言《狐狸分奶酪》、俄国寓言《狐狸和葡萄》和古希腊《伊索寓言》中的《乌鸦和狐狸》,这些寓言中的狐狸形象无一不是阴险狡诈的。

为什么在不同时代、不同国家、不同民族文学作品中的狐狸会如此一致?部编本在小学二年级上册的第七模块专门把“狐狸”相关的寓言和童话归在同一个模块进行分析对比,给学生提供了广阔的思考空间,鼓励学生学会挖掘不同文学作品甚至是不同文化之间的共性、体味不同语言的魅力,启发他们在生活中观察事物、在文学作品中挖掘素材。因此,民间故事对于小学生在学习写作、塑造文学形象方面有独特的教育价值,有利于落实“思维发展与提升”。

(二)德育价值

“德育符号总是随着时代文化的变迁和社会德育需求的改变而相应流变,但一直存续着的,就是符合中国‘仁、义、礼、智、信’传统美德的一系列德育主题。”民间故事短小精悍却寓意深刻,例如,《坐井观天》劝诫人们不要做眼界狭隘之人;《揠苗助长》规劝人们不要急于求成;《守株待兔》劝诫人们抛弃侥幸心理,切忌不劳而获;每一个寓言都蕴含着道德训诫、思辨哲学和处世之道。

《猎人海力布》展现了人物机智勇敢的特质以及舍己为人的精神;《精卫填海》展现的是持之以恒、专心致志的毅力;《大禹治水》展现了中华民族敢于与自然抗争,团结奋斗、共度难关的民族精神;《女娲补天》则寄寓了血脉相连、一脉相承的民族情感;《羿射九日》透露出改天换地的雄伟气魄和大无畏的斗争精神,每一个故事都深谙民族精神和民族情怀。

在教学中,教师应潜移默化地熏陶学生的精神世界,发挥民间故事的德育价值,以继承民族文化、传承民族精神,落实“文化传承与理解”的语文学科核心素养。

(三)科普价值

科普即科学普及,民间故事凝结了古往今来劳动人民的智慧,具有一定的科普功能。例如,《乌鸦喝水》和《曹冲称象》体现了“阿基米德原理”;《猴子捞月亮》展现了光的反射作用;《坐井观天》则说明了光沿直线传播。小学作为接受科学教育的重要阶段,民间故事选文以通俗易懂的形式使科学知识春风化雨般渗透,具有自然的科普价值。而对于《女娲补天》《羿射九日》《盘古开天地》等神话的教学,教师要多加引导,以突出神话超自然的特点,区别于以上的科普童话、科学寓言,要让学生对自然形成科学的认识。

(四)跨文化研究价值

民间故事选文有利于学生开阔眼界、了解外来文化。例如,小学四年级语文下册第四单元“快乐读书吧”板块介绍了古希腊神话中的众神:勇敢的大力士赫拉克勒斯、用音乐征服草木万物的俄耳甫斯、爱恶作剧的火神洛基等西方神话人物,都反映了语文教材重视培养学生对世界文化的认识和兴趣。其次,《曹冲称象》与印度古籍《杂宝藏经》中《弃老国缘》的故事有一定的相似之处。无独有偶,谢林在《民间故事和神话传说教学研究》中提及课文《渔夫的故事》这一西方童话与中国的《中山狼》在情节转折设置方面极为相似。由此看来,民间故事展示了人类共同的智慧果实,具有跨文化研究的价值。在弘扬“文化自信”的时代环境中,民间故事选文不仅继承、弘扬了中华文化,更以海纳百川的胸怀汲取各民族的优秀文化。

(五)审美价值

根据《新版课程标准解析与教学指导(2022年版)》,“审美鉴赏与创造”是语文学科核心素养的重要组成部分。

1.哲学美

以《羿射九日》为例,它反映了学生都曾提出的问题“为什么天上只有一个太阳?”这体现了古代劳动人民对自然的好奇和思索,这种的原始思维方式与儿童思维具有相似性,给予儿童以共鸣和感触而形成美感。神话用朴素的语言和瑰丽的想象来解释世间万物的起源,具有哲学美。

2.讽刺美

我国的民间童话除了拥有丰富的想象,还直观地揭露出了社会的阴暗面,其人物设定和故事情节也更加奇妙。《漏》的“奇”在于老虎与贼的心理具有一致性,故事赋予老虎拥有人类一样的思维,在虎和贼的三次碰撞中揭示了人与兽共同的贪念;而《枣核》“奇”在人物的设定上,故事主人公的体型只有枣核一般大,却拥有巨大的勇气和非凡的智慧。其中,枣核父母的抱怨、县官的残暴以及法律的严苛揭示了社会的黑暗面。

我国的民间童话通过天真浪漫的想象、紧张刺激的情节、生动形象的语言、邪不压正的精神展现了儿童对真善美的追求,并将非凡的想象与社会的现实巧妙结合起来,极具趣味与美感。民间故事选文的美各有特色,但也有共同点,即想象丰富,极具审美价值。

三、从价值研究中获得的教学启示

(一)调动想象,“随文识字”

根据上文分析,民间故事选文有着独特的认字识词功能,这与“随文识字”遵循“字不离词、词不离句、句不离文”的原则相契合。因此,教师在进行识字、写字教学时,要紧贴文本,有意识地调动学生的想象,让语言环境与字音字形字义相结合,充分发挥民间故事选文独特的语文教学价值。

(二)对比研究,“群文阅读”

民间故事具有跨文化研究的价值,也体现了群文阅读的教学趋势。因此,在教学过程中,教师可“以一带多”“以课内带课外”“中外结合”。例如,在介绍《司马光》《曹冲称象》等汉族孩童形象时,还可以补充介绍一些少数民族的民间故事,例如,勇敢善良的侗族《长发妹》、傣族《孔雀公主》;机智聪慧的傈傈族《鱼姑娘》、崩龙族《笋叶伙子》;扬善除恶的《哈尼族的火童》、苗族的《百褶裙的传说》,充分发挥民间故事的德育价值和文化价值。

再则,教师可收集世界各地相似的民间故事,归纳出它们的共性,编制成专题,积极开发特色课程。例如将《曹冲称象》与《弃老国缘》,《灰姑娘》与《叶限》一同介绍,启发学生用开阔的目光看待文学、看待世界文化,发挥民间故事选文跨文化研究的价值。

(三)锤炼语言,读写结合

民间故事中巧妙的叙事方式和典型的形象塑造能给学生带来深刻的写作启发。教师在课堂上可通过情节示意图、思维导图、流程图、文段挖空、提示关键词等方式锻炼学生的复述能力,充分发挥民间故事的口头性、传承性的特点,而在写作教学中,则可引导学生利用“三叠式”叙事结构,发挥想象,尝试续写、改写、缩写,并锤炼语言,做到反复渲染写作对象、层层深化情节矛盾。

(四)贴近生活,挖掘创新

最后,教师可适当开发校本课程,挖掘身边的课程资源,例如,介绍《普罗米修斯》与广东的《五羊城的传说》中的人神关系,分析《西门豹治邺》与广东的《何仙姑》中妇女命运的共同点,让学生更了解地域文化,拉近教材与现实生活的距离。

四、结语

民间故事凝结了各个民族的劳动经验、思维习惯、精神风貌与想象力,具有丰富的研究价值,其教育价值、文化价值和审美价值成为重要的语文课程资源。因此,教师可以从民间故事选文中汲取养分,结合“随文识字”“群文阅读”“三叠写作”等教学方式应用到识字写字、阅读以及写作的教学过程中,甚至尝试开发与民间故事相关的校本课程、特色课程。关于小学语文教材中民间故事选文更深层的价值挖掘和相应的教学策略,还待广大同仁一同探索与交流。

参考文献:

[1]袁田莉.小学语文教材中的民间故事选文研究[D].华中师范大学,2017.

[2]曹雯.小学高年级语文课本中民间故事的德育符号研究[D].华东师范大学,2018.

[3]谢林.民间故事和神话传说教学研究[D].山东师范大学,2018.

[4]于璐.浅析文言文教学中的随文识字策略[J].文学教育:下,2019(3):26-27.

[5]田金竹.少数民族民间故事与小学低年级语文课程资源开发[D].首都师范大学,2014:18-19.

责任编辑 李 源

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号