- 收藏

- 加入书签

小学全科教师职前培养所面临的困境与对策研究

摘要:培养小学全科教师是未来教师培养的重要趋势。本文立足于小学全科教师的职前培养角度,通过调查研究初步探求了小学全科教师职前培养所面临的现实困境包括全科师范生职业认同感缺失、高师课程结构失衡、高师培养方向的迷失。基于此提出解决这些困境的试想性对策:即确立一专多能培养方向、树立具体明确的培养目标、打造立交桥式的课程体系,以期能够丰富培养小学全科教师的理论体系,为高校在破除小学全科教师职前培养的困境提供参考路径。

关键词:小学全科教师;职前培养;困境;对策

一、研究背景与意义

(一)研究背景

近年来,我国小学教师的培养层次经历了中师培养、专科培养、本科培养再到全科培养的四个阶段,人才类型的培养目标也经历了由全科型教师到专业学科型教师再到全科型教师的过程。

现阶段课程改革给基础教育阶段师资队伍的建设提出了更高的要求。此外,素质教育在本质上要求义务教育阶段的学校必须要开满开齐所有课程,以满足学生全面发展的需要。同时,我国不少地区尤其是农村地区的小学仍然存在着教师缺编严重,师资老龄化,师资流失等问题。国外一些发达国家在小学阶段多实行包班制教学模式,由全科教师进行包班管理。从国际角度出发再结合我国现实需要,培养小学全科教师也是国际教育革新和变化的重要趋势。

在这样的背景下,各地高校都开始探索小学全科教师的职前培养,希望能够通过有效的职前培养,满足新形势下基础教育对小学全科教师的需求。但其发展过程中仍然存在许多现实困境,如何有效的突破这些困境是高师院校急需解决的难题。

(二)研究意义

本研究希望能够丰富我国小学全科教师职前培养模式的理论体系,为小学全科教师职前培养提供理论上的支持,同时希望能够为高校在小学全科教师职前培养方面提供方向性指导。

二、研究过程与方法

(一)研究过程

1.内涵研究

关于小学全科教师的内涵,学界尚没有统一的定义,通过整理发现主要有三种:一是认为“全科”就是全部课程,小学全科教师就是能够教授小学全部课程,并能够进行教学研究和管理的教师。二是将小学全科分为文科、理科和艺体类的课程。三是部分学者主要从教师的综合素质的方面去探讨小学全科教师的定位,而不是将其定义划分在“全科”上。

2.必要性研究

关于小学全科教师的必要性研究学者们主要从以下三个角度论述:

一是我国农村地区面临的教师缺失窘境,要配齐所有的专任教师非常困难,师资有限,很多课程就由少数教师“被迫兼任”,这些“被全科”的老师由于没有经过专业培养,很难胜任沉重的教学压力,教学效果也大打折扣。

二是顺应国际包班制教学模式的趋势。在国际上,美国,英国,法国,日本,芬兰等国家的基础教育都被包班制教学模式占据主流。相比于传统的分科教师负责制,包班制更有利于教师掌握学生的全面发展情况,针对个别差异,实施促进策略,从学生主体的角度来进行教育。同时全科教师还具有充分的自由对学科进行综合和融合,突破学科界限,有助于学生跨学科综合能力的养成,实施高效的教学。

三适应新课改的要求。关注学生的发展是新课改理念的要求,新的学生观和教学观也强调要改变以往过于强调学科本位从而忽视学生主体性的思想,真正从学生的角度引领教学。小学阶段需要有全科型教师对学生进行全方面知识的讲授,这有利于教师引导其更加全面的发展,同时加强对学生整体素质的把握。可见,小学全科教师正是新课改背景下,最有利于促进学生全面发展的教育者。

3、培养模式探究

当前我国小学全科教师的培养模式还没有固定,但其仍然是以农村需求为培养取向,主要有以“五年一贯制”中专起点培养模式和高中毕业的本科培养模式。

为了落实教育部提出的“卓越教师计划”,许多高校开始探索“一专多能”型卓越教师的培养实践,虽然长期以来我国的全科教师一直呈现以农村服务为导向的被动状态,但近几年已经开始了主动培养模式的探寻。

研究方法:

本文采取采用文献研究法、调查问卷法及访谈法对H师范大学、H师范学院全科师范生为对象进行随机调研,共发放问卷220份,回收有效问卷210份。

现实困境

(一)全科师范生职业认同感的缺失

根据调查,目前小学全科教师职业认同感还比较低,通过对已入职的全科教师进行调查了解到,他们对于全科教师的身份并不十分满意和认可。

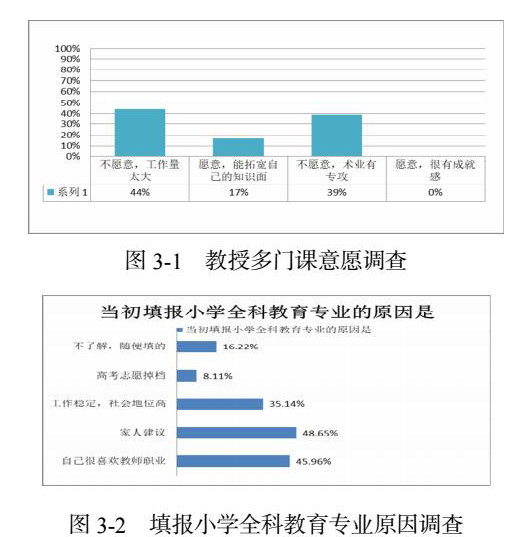

根据图3-1显示,44%的教师认为工作量太大,不愿意教授多门课程,39%的教师认为术业有专攻,不愿意教授多门课程,仅有17%的教师认为能够拓宽自己的知识面,愿意教授多门课程。由此可知,小学全科教师的职后职业认同感相对较低,面对此现状,要想要突破困境,首先还是要从职前培养的角度进行入手,培养并提高小学全科教师的职业认同感。

根据图3-2,发现在填报小学全科教师专业的时候,很多人填报志愿的初衷仍然有一大部分是处于被动的状态,并不是主动选择的小学全科教师这一专业,显然小学全科教师职前的职业认同感并不高。

2.高等师范学校课程结构的失衡

在小学全科教师的培养中,很多高校往往是过于关注“全”的表象而忽视了“专”的本质,因而首先在课程设置方面,更多的是从“全科”方面来考虑问题,尽可能的将课程设置得“广”而“全”,但是并没有对课程有更深层的延展。

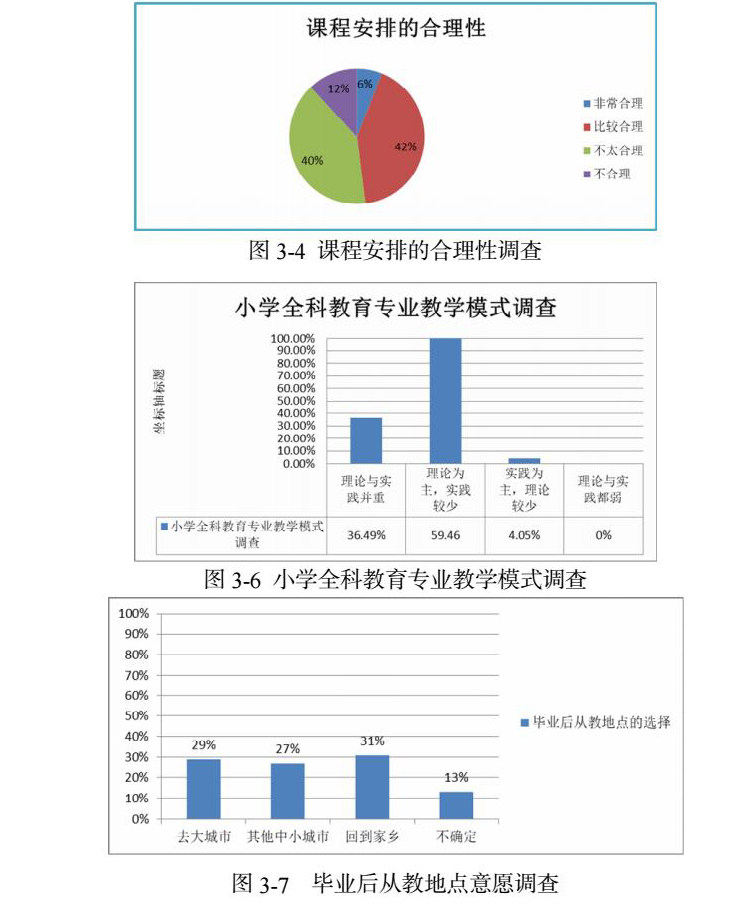

据图3-4显示,6%的学生认为学校课程安排非常合理,42%的学生认为比较合理,40%的学生认为不太合理,12%的学生认为不合理。高校培养全科教师的课程设置对于被培养者来说是最有发言权的,如果课程结构失衡,被培养者就会感到所学课程非常冗杂,虽然对小学的全学科知识有了泛泛的了解,但专业性方面还有待提高。课程只全而不深,内容比较零碎,没有形成一个整合的知识系统,无法将连接成整块,知识如同流沙一样难以握住。在对一位大三的学生进行访谈时,她说:“其他专业的同学都羡慕我们专业可以学这么多课程,又有艺术类课程,又有文化类课程,好像是能文能武,但实际上我并没有觉得自己都学到了,反而觉得自己什么都不专业,也不精通,只碰到了一点点皮毛。”最后,就目前来说,小学全科专业的学生主修课程主要有通识类课程,学科类课程,教育类课程和教育实践课程,而高校的本科培养模式通常是在前三年学习基本的理论知识,一直到第四学年上学期才安排被培养者进入小学进行实习实践,且大多实习时间较短,这就造成了教育理论知识与教育实践知识的断层和脱节。

根据图3-5的显示,在小学全科教育专业教学模式中,认为课程以理论为主,实践较少的人数占59.46%,认为理论与实践并重人数的占36.49%,认为实践为主,理论较少的人数占4.05%,总的来说,教学模式主要还是偏向理论为主,实践较少,造成这个现状的主要原因还是由于高校师资的配备不足的问题,缺少既能给学生理论指导又能给学生实践性指导的双师型教师,从而造成教学模式偏重于理论而轻实践。

小学全科教师的职前培养,最主要的路径仍然还是通过高校设置的课程来进行,课程结构一旦失衡,将会严重影响培养效果,而师资不足则会直接影响课程的实施,因此,如何平衡好课程结构设置,解决师资配备等问题,也是小学全科教师职前培养所面临的重要现实困境。

3.高等师范学校培养方向的迷失

长期以来,人们普遍认为小学全科教师就是为了弥补农村地区师资薄弱,为解决农村地区教师紧缺而定向服务的“多功能教师”。2014年教育部出台了《关于实施卓越教师培养计划的意见》以后,我国多数省份开始了卓越小学全科教师的实践性培养。高校的培养计划多是为了解决我国目前农村地区的小学自然化小班额,教师老龄化以及结构性缺失等问题,很多高校并未意识到小学全科教师的培养方向并不仅仅指向于农村教育的普通全科型方向。

据图3-7的显示,29%的学生毕业后从教地点倾向于大城市,27%的学生倾向于其他中小城市,31%的学生倾向于回到家乡,13%的学生选择不确定。由此可见,有很大一部分的学生还是希望从教地点在城市里面,而从目前城市基础教育发展的趋势来看,未来的小学全科教师主要是为包班制服务的一专多能型人才,因此,高校在小学全科教师的培养方向并不是很明确,如何解决这一困境是小学全科教师职前培养的关键。

四、对策与建议

(一)确立一专多能型培养方向

小学全科教师职前培养的方向选择,不能就因为农村地区小学所面临的窘境,就将小学全科教师的前景定位于农村地区的师资补给,仅仅局限在服务于农村的区域性培养方向。而应该提高小学全科教师的定位,确定引领于教师发展的一专多能型全科教师取向,培养具有先进的教育理念,同时学科知识功底扎实深厚以及科学文化知识广博,拥有专业的教育知识和优秀的教育技能,并且热爱小学教育事业的一专多能型的全科教师,从一专多能的角度来引领小学全科教师。培养小学全科教师从普通全科型转向一专多能型方向,并不是将全科教师的服务定位局限到城市,一专多能型的全科教师应该具有包容性,不仅能够适应城区小学包班制教学模式的趋势,也能够改变农村地区小学目前面临的窘境,有效地提高农村基础教育的教学质量,促进城乡差距的缩小。

(二)树立具体明确的培养目标

突破小学全科教师职前培养过程中课程结构失衡这一困境,最先就应该树立具体明确的培养目标,只有全科教师的培养目标确定以后,培养的方式和途径才能确定,课程的设置才能得到优化和完善。而要确立目标,最主要是弄清楚小学全科教师是什么类型的教师?小学全科教师不仅应该具有学科以及教学的核心素养、而且还具有自我发展核心素养,能够胜任我国现代小学规定各个科目的课程教学能够进行班级管理和教学研究,能够将各门学科融合并开发综合课程,同时,还具有广博的科学文化素养,能够使用现代教学工具等能力的教师。

(三)打造立交桥式的课程体系

教育目标确定以后首先要对课程体系进行优化和完善,打造立体型课程,高校在设置培养课程的时候,应该不仅仅从课程的广度方面来思考,同时应该挖掘课程的深度,在课程“广”的基础上,做到精细,深化,而不是让学生“每一面都浏览”一番,要让学生深入体会,使所学课程既能满足全面性又能达到专业性。

其次,要调整通识教育课程,学科类课程,教育课程以及教育实践课程的比例,与小学实践基地做好长期合作对接工作,尽可能增加教育实习实践课程的比例,在理论学习的过程中,每学期增加适量的见习机会,让学生深入一线,将所学理论知识与实践中的内容进行对接,才能真正实现对理论知识的深化,防止理论与实践的断层。

最后,高校要通过多种方式,引进优秀双师型人才。双师型教师不仅能够有助于全科师范生对理论知识的吸收,而且能够给师范生在实习实践时给予正确指导。让理论与实践充分的结合,也更有助于学校课程结构的实施。

参考文献:

[1]王爱菊,徐文彬.如何培养小学全科教师——我国小学全科教师培养模式的分析与思考[J].北京教育学院学报,2022,36(04):29-35.DOI:10.16398.

[2]金鸿君.全科培养下小学教育师范生学习中的问题及对策[J].科学咨询(教育科研),2021(11):70-72.

[3]龙海霞,冯玲雪.小学全科教师“三位一体”协同培养的实践研究[J].教育教学论坛,2019(12):30-31.

[4]李婧玮,田友谊.小学全科教师研究综述[J].上海教育科研,2018(02):42-46.

[5]邹从容.五四精神关照下全科教师乡土情怀的一体化培养路径研究.湖北师范大学课题HS2021RC09.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号