- 收藏

- 加入书签

文化传播视域下日本汉文训读的功能考察

摘要:汉文训读是古代日本人在读解汉文古籍时所使用的一套独具特色的方法,它在保留汉文原文的基础上,通过添加返点将汉文转换为日语语序,同时使用假名标注将汉语词转换为日语词。掌握这套规则后,就可以将汉文转换为日语,从而获知汉文的内容,这样即使不通汉文也能快速读懂汉文典籍。由此看来,汉文训读在传播汉文典籍和促进古代中日文化交流方面,发挥了重要作用。本文对日本汉文训读这一方法进行说明后,结合论语中的具体训读文实例,对句读点、返点、假名的使用方式及汉字的读法进行解析,从而得知汉文训读凭借简易有效的训点符号将古汉文巧妙地转化为日语,促进了汉文典籍在日本的广泛流传,这样的方式对当今中国开展文化外译具有一定的借鉴意义。

关键词:汉文训读 返点 文化传播

0.引言

日本汉文训读作为读解汉文典籍的有效方法,被日本人从奈良时代开始一直沿用至今,现在的中学国文教育中仍然使用这一方法教授汉文,其内在优势与生命力由此可见一斑。杨琼(2021)提出:“汉文训读,是指理解、吸收汉文内容时,在保持原汉文构造的基础上通过标注注记、符号以提示其音、义、语序等信息,介于理解和翻译之间的一种语言处理方式”。2010年左右,日本学界掀起了一股汉文文化圈研究热潮,其中的代表学者金文京指出:除了日本以外,韩国、越南以及古代中国周边地区也存在使用训读法来读解汉文古籍的现象,在使用训读的过程中汉文得到了广泛传播,并对上述国家和地区的语言文字发展产生了不小的影响。基于此金文京明确提出了“汉文文化圈”①这一概念(金文京 2010:6)。小助川贞次则指出汉文训读关系到如何把握东亚汉文文化圈的历史构造这一重要课题(小助川貞次 2015:56-65)。此后,汉文训读在东亚文化交流史上的研究价值也开始广受关注。那么汉文训读为什么能够代替常规的翻译方式将汉文转换为日文,并且直至今日还被日本人学习和使用呢?为了探究上述问题,本文将结合训读文实例对其运用情况进行具体分析,明确“句读点”和“返点”的使用方式及作用,梳理训读时汉字的读音方式,进一步探究汉文训读能够沿用至今的独特优势与价值。

1.日本汉文训读的起源

根据现存的相关资料记载,日本汉文训读最早见于奈良末期平安初期的佛典读解过程中(藤本幸夫 2014:4-5)。由于当时日本正处于大量引入汉文典籍,学习汉文化的时期,来自古印度的佛典经由汉化之后也传入到了日本。古代日本人利用训读对这些佛典进行读解和学习,这一方式可以说是受到了佛经汉译过程的启发。以宋代太平兴国七年(982)开封译经院中《般若心经》的译经仪式为例,佛经汉译过程具体如下:

[1] 朗诵原文——由来自克什米尔的印度僧人天息灾朗诵原文,朗诵者称为译主。

[2] 证义——由位于译主左边的僧人和译主一起探讨梵文的内容。

[3] 证文——由位于译主右边的僧人检查朗诵过程中是否有误。

[4] 书写——将译主朗诵的梵文发音用汉字表记。例如将梵文中的“hrdaya”表示为“纥哩第野”,将“s?tra”表示为“素怛罗”。

[5] 受笔——将用汉字表记的梵语翻译成中文。例如将“纥哩第野”译为“心”,将“素怛罗”译为“经”,然后合成为“心经”。

[6] 缀文——将翻译成汉文的词语按照符合汉文习惯的语序进行重新排列。

[7] 参译——比较梵文和汉文,订正错误。

[8] 刊定——删除冗余部分。由于梵文表达倾向于详细繁复,而汉文重视简洁短小,所以需要适当删减多余部分。

[9] 润色——检查译文是否与汉文表达相贴切,并在此基础上进行适当润色。

在严肃正式的译经仪式中会使用上述九个步骤,但在平时非正式的译经活动中常做简化处理,只保留核心步骤[4]、[5]、[6],而日本汉文训读中的两个具体步骤也是据此而来。一是根据词义采用相应的日语读法读出汉字词,这一日语读法最早是利用汉字来标音,也就是万叶假名,这与[4]、[5]运用了相同的方法。二是将汉文转换为日语的语序,并添加上汉文中没有的助词和动词词尾。这一步骤与[6]类似。因此可以说汉文训读的使用方法受到了佛经汉译过程的启发(金文京 2010:34)。其后,汉文训读对于日语乃至日本文化的形成都产生了不小的影响。日本现在的国文教育中也依然在利用汉文训读这一方法教授汉文,可见汉文训读对日本人汉文素养的形成发挥了重要的作用。下面一节将对汉文训读的具体方法,尤其是训点的使用进行详细说明,从而明确其被广泛使用的优势所在。

2.汉文训读的使用规则

汉文训读时主要使用句读点、返点、假名这些标记符号,它们统称为训点。通过在汉字旁进行训点标记,可以明确语句间的关系并将古汉语调整成日语语序。而汉字的读音则根据汉字的意义采用音读和训读两种发音方式。本节将对训读中汉字的读音和训点的使用进行具体说明。

2.1 汉字的读法

汉文训读过程中汉字的发音方式包括训读和音读两种,训读利用日语中的固有发音,音读则是模仿古汉语的发音。例如:汉字“山”的音读发音为“san”,这一发音与汉语发音相似,训读发音为“yama”,而“yama”就是日语中原有的对于“山”的读法。虽然汉文训读是对古汉语采用日语的读法与解释,不使用汉语的发音,但古汉语对日本来说毕竟属于外语,读解古汉语时并不能完全与日语中固有的词汇一一对应,所以汉文训读中对于汉字的读法不止于训读这一种发音方式,还有一部分汉字发音是运用了音读的方式。

2.2 句读点

句读点与现代汉语中的标点符号类似。由于古汉文不使用标点符号,为了明确断句以及语句间的关系,就产生了用来分隔句子的句读点。佛经典籍中常用的句读点主要包含句号“。”、逗号“、”、并列点“?”三种类型,诗赋骈文的训读则根据其本来的体裁特点仅使用句号。

2.3 返点

返点是用来调整汉字顺序的符号。汉语语序是谓语在前,宾语在后,正好与日语相反,为了符合日语的表达习惯,就出现了返点用以标记语序。由于古汉文采用竖向写法,所以训点标记在汉文的左右两边,返点在左,假名在右,且都位于下方,即右下角或左下角。返点主要分为两大类,一类是“雁点”,用于调整相邻两字的顺序。另一类用于调整非相邻字的顺序,包括“一二(三)点”、“上(中)下点”、“甲乙(丙)点”、“天地(人)点”。

2.3.1 调整相邻字顺序的雁点

雁点写作“レ”,因其形似雁阵而得名。雁点只能将相邻两字中位列前面的字调整至后面,标记时将其写在需调整文字的左下方。例如《论语·述而篇》中“有朋自远方来”的训读标记为“有リレ朋自リニ遠方ー来タル”,“有”的后面标有雁点,所以“有”就被调整到“朋”后面,读作“朋有リ”。

2.3.2 调整非相邻字顺序的其他返点

当需要调整顺序的字之间还有其它字时,需要依次使用一二(三)点、上(中)下点、甲乙(丙)点和天地(人)点这四种返点。

一二(三)点标记时记作“一”,“二”,根据需要还可以增添“三”、“四”点。阅读时按顺序读出标记了“一”、“二”的字即可。例如:“有リレ朋自リニ遠方ー来タル”中标记了“二”的“自”应该接在标记了“一”的“方”之后读,再加上雁点的调序后,该句为“朋有り遠方自り来たる”。

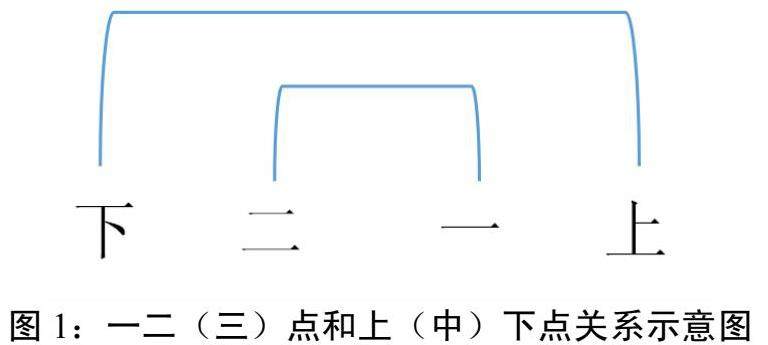

在标记了一二(三)点的字前后,还有需要调整顺序的字时就用上(中)下点,记作“上”、“中”、“下”,先读标记了“上”的字,其次是标记了“中”的字,最后读标记了“下”的字。例如《论语·里仁篇》中“君子欲讷于言而敏于行”,其训点标记为“君子ハ欲ス下訥ニシテニ於言ニ一而敏ナランコトヲ中於行ニ上”,此句使用了一二(三)点之后还运用了上(中)下点,把标有上中下点的三个字依次读出后得到“行に敏ならんことを欲す”,再加上一二(三)点的调整后得到“君子は言に訥にして行に敏ならんことを欲す”。从此例中可以看出,在两组需要调整顺序的非相邻字中,从内到外分别使用了一二(三)点和上(中)下点,经过调整后,标记了“一”点的字在最前,其后依次是标记了“二”、“上”、“中”“下”点的字,训读文中的返点呈现出上(中)下点内包一二(三)点的关系,如下图所示。

如果使用了以上两种返点后还不能完成语序调整,就继续依次使用甲乙(丙)点和天地(人)点。甲乙(丙)点包含了甲乙丙丁戊己庚辛壬癸共十个点,也就是说可以调整十个字的顺序。读取标记了甲乙(丙)点的字时,按照“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”的标记顺序依次读出即可。需要注意的是,由于甲乙(丙)点共有十个标记点,而上(中)下点只“上”、“中”“下”这三个标记点,当使用了一二(三)点后,如果需要调整的字数超过三个,则跳过上(中)下点,直接用甲乙(丙)点进行标记。

若标记了甲乙(丙)点之后还有字的顺序需要调整时,就使用天地(人)点进行标记。读取顺序与其它返点相同,依次读出标记了“天”、“地”、“人”的字即可。由于汉文简洁精炼,每一句的字数不会太多,因此需要调整顺序的字也不多,以上五种返点最常用的是雁点,其次是一二(三)点和上(中)下点,很少用到甲乙(丙)点和天地(人)点。

3.汉文训读的功能

在使用本国语言读解外国语言这一层面,汉文训读与主流翻译方式的功能相同,但前者并未将原文直接转化为日语,而是在保留原文的基础上进行加点标记,这又与传统意义上的翻译有所不同。正是这一特点使汉文训读作为一套简便高效的读解方法一直流传至今,促进了汉文典籍在日本广泛传播,也让日本人了解和学习到更多中国传统文化,塑造了一代又一代日本人的汉学修养。

3.1 便于日本学习和吸收汉文化

阅读、翻译汉籍和吸收、消化中国文化,自古以来是日本文化形成和发展的重要因素(刘岳兵 2017(04):111-124)。而汉文训读就为日本人翻译汉文古籍提供了一套便捷有效的方法,它通过训点标记将汉文巧妙地转换为日文,满足了当时日本人读解汉文古籍、学习汉文化的需求。奈良平安时代,日本派遣了大量僧侣使节前来学习汉文化,他们归国时为日本带回了大量佛经典籍,《论语》就是此时传入日本的汉籍之一。这些文献通过汉文训读的方法在日本得到了进一步传播。根据陈镠霏,黄文溥(2020,8(04):65-70)的统计,到明治时期,在日本公开出版的《论语》共计135个版本,其中85个版本采用了训点标记。由此可知日本人在学习和吸收《论语》中蕴含的汉文化时充分利用了汉文训读的方法进行读解。直至今日,汉文训读法仍然是读解汉文古籍的重要手段,中学课堂中还进行着汉文训读的相关教学。可以说,日本人正是通过汉文训读法从汉文典籍中学习和吸收了汉文化,并将其融入日本文化之中,最终形成了自身独特的文化。

3.2 促进汉文化在日本的传播

日本人在利用汉文训读学习和吸收汉文化的同时,也使得汉文化在日本广泛传播,以《论语》为代表的儒家经典就在日本生根发芽,影响了日本人的社会生活与文化。《论语》传入日本后,首先受到上层阶级的重视与学习。例如圣德太子依据《论语》中的政治思想颁布了日本最早成文法——宪法十七条,这也体现出《论语》及其蕴含的儒家思想对统治阶级的深刻影响。到江户时代,《论语》成为武士和庶民子弟的重要学习教材,自此《论语》及其所代表的儒家文化全面融入到了日本人的生活中。

汉文训读现象并非日本独有,韩国和越南也曾采用类似的方法对汉文古籍经典进行过读解,韩国称之为谚文,越南则称为字喃文。在汉文训读被这些地区使用的过程中,中华文化得到了广泛的传播与发展,并逐渐形成了一个东亚独特的汉文文化圈,创造出了这些国家间的共同文化记忆。汪德迈(2007)认为,此文化圈的特点是:“它不同于印度教、伊斯兰教各国,内聚力来自宗教的力量;它又不同于拉丁语系或盎格鲁—撒克逊语系各国,由共同的母语派生出各国的民族语言,这一区域的共同文化根基源自萌生于中国而通用于四邻的汉字”。而正是训读这一方法将汉字传播到了日本乃至东亚地区,推动了汉文文化圈的形成。

4.结语

日本的汉文训读作为一个具有独特优势与特色的古汉语读解方法,经历了一千年多年的历史演变后,依然留存在现代日本的国语教育中,究其长盛不衰的原因,主要还是它仅通过一套简易的标记符号,就将古汉语转换成了日语,从而降低了日本人读解汉文典籍的门槛,使得贵族阶层的文化活动开始扩展到了普通民众中去。可以说汉文化广泛流传到日本的过程中,汉文训读功不可没。本文对汉文训读中训点的使用方法进行了解析,从而明确了汉文训读这套方法的有效性。它使用返点调整语序,片假名标记助词,句读点分隔语句,它们各自发挥作用,对这套符号稍加学习后即可顺利读解汉文,进而了解汉文化。汉文训读在满足日本人学习汉文化需求的同时,还成功地将汉文化广泛传播到日本,并影响了日本文字、语言、文化的形成,是一套值得借鉴的文化外译方式。

参考文献

[1]杨琼.七十年来汉文训读研究的课题与走向——基于KH Coder的文献计量分析[J].日语学习与研究,2021(06):48-56.

[2]刘岳兵.近代日本的汉籍翻译及其意义——以田冈岭云的“和译汉文丛书”为中心[J].南开学报(哲学社会科学版),2017(04):111-124.

[3]陈镠霏,黄文溥.江户和明治时期《论语》日译本的变化及其原因探讨[J].东北亚外语研究,2020,8(04):65-70.

[4]郑梅园.原文与译文并存的翻译——中日汉文训读译法[J].北方文学,2017(36):206-208.

[5](法)汪德迈,陈彦译.2007.新汉文化圈[M].南昌:江西人民出版社

[6]金文京.漢文と東アジア:訓読の文化圏[M].東京:岩波書店,2010:6-7.

[7]藤本幸夫.日韓漢文訓読研究[M].東京:勉誠出版, 2014.

[8]潘钧.汉文训读与日语语言文字的形成[J].外语学界,2013,2(00):1-7.

金文京所提出的汉文文化圈指包含中国、朝鲜半岛、日本、琉球、越南这些基于汉字汉文发展出自身独特思想和文化的地区。

本文为云南大学研究生科研创新基金项目资助。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号