- 收藏

- 加入书签

基于VR技术的革命遗址数字化保护实践与应用研究

摘要:革命遗址作为传承革命思想的重要史迹及代表性建筑,具有较高的历史、文化和教育价值。革命遗址数字化保护是革命文物等红色文化“活起来”的基础性工作和重要手段,利用VR等新兴技术可促进革命遗址数字化保护的方法创新和方案健全。本文以位于宁波余姚市的中共浙东区委旧址为例,通过案例的现场调研和技术分析,开展了基于VR技术的数字化保护实践与应用研究。本文研究成果对传承红色文化精神、保护红色文化资源可提供一定的理论和实践参考。

关键词:革命遗址;红色文化;数字化保护;VR技术

1.引言

“数字化保护”一词是在20世纪80年代随着西方国家计算机信息技术的发展而出现的。从技术上看是运用数字资源采集、存储、处理、展示和传播等技术将文化遗产(含遗址)转换、再现、复原成可共享、可再生的数字形态[1]。1992年,联合国教科文组织启动“世界记忆”工程,以文献、音乐、图像的数字化方式采集全球范围重要文化遗产。1995年英国召开的虚拟遗产会议成为数字技术在历史文化资源保护与开发领域的新起点。2017年,美国NSW大学利用虚拟现实技术(VR)技术实现世界遗产名录遗址莫高窟的互动展览。目前,世界各国将文化遗产数字化项目作为发展互联网文化信息资源的主要策略。

国内关于文化遗产数字化保护的相关研究起步虽晚但发展较为迅速,在实践研究方面发展尤为突出。当今,我国利用人工智能、VR技术、三维信息获取等手段对革命历史文化遗产进行保护也取得了引人瞩目的成绩[2]。贵州省在2016年开发了“四渡赤水VR战争体验中心”,以学习和传承长征精神,通过VR技术呈现了“四渡赤水”战役的体验过程。赣南红色旅游区推出的“红色初心地图”涵盖了绝大部分赣南红色旅游景区。其运用5G、人工智能、VR/AR等技术,将赣南红色革命历史遗址、遗迹、人物、历史事件融为一体,实现了红色元素的可视化呈现[3]。

通过相关文献研究发现基于VR技术的文化遗产数字化保护已初具成效,但受技术、政策和资金等因素影响还未完全成熟。各地方革命遗址数字化保护目前还面临许多待破解的难题,主要表现在:一是部分革命遗址遭受不同程度损坏甚至面临消失,这表明其数字化保护的必要性与迫切性;二是革命遗址数字化内容建设不足,未能充分挖掘和利用其内涵价值;三是革命遗址数字化资源创新建设滞后,形式多以博物馆和网络平台数字资料(文字、音视频、图像)为主。本文以位于宁波余姚市的中共浙东区委旧址为例,通过案例的现场调研和技术分析,开展了基于VR技术的数字化保护方案实践与应用研究。本文研究成果对传承红色文化精神、拓展数字化保护路径可提供一定的理论和实践参考。

2.研究背景

2.1 革命遗址:中共浙东区委旧址

中共浙东区委旧址位于余姚市梁弄镇横坎头村,系木结构二层清末民居,由一正楼、二翼楼组合而成,建筑面积约800平方米(图1)[4]。当地政府拨款对旧宅进行了全面维修,并在这里开辟了一个纪念馆。目前纪念馆由一号展厅和二号展厅组成,陈列的革命史料非常翔实,有当时使用的大刀、长矛和流通的货币等实物(图2)。纪念馆真实还原了当时浙东人民与敌人展开艰苦卓绝的武装斗争,为抗战胜利作出不朽功绩的历史[5]。

2.2 VR与数字化保护

数字化保护是利用计算机、多媒体、数字拟像和虚拟等技术达到对文化遗产的保护和传承。从技术上看是运用数字资源采集、存储、处理、展示和传播等技术将文化遗产(含遗址)转换、再现、复原成可共享、可再生的数字形态[1]。革命遗址的数字化保护方案是可进行全息记录和转化工作,其作用一方面在于可抢救性记录、保全文化遗产的全面信息,为永续的文物保护研究夯实基础;另一方面可实现文物资源由物质资源向数字资源的转化,使其成为数字时代可不断增值,能继续发掘、转化和利用的文化资源基础[6]。

虚拟现实技术(VR)是一项改变人们常规体验感的实用技术,其实现方式是通过计算机模拟虚拟环境产生沉浸感。沉浸性是虚拟现实技术最主要的特征,它能让用户在虚拟环境中的触觉、味觉、嗅觉、运动感知等方面产生真实的心理感受[7],与真实环境提供的基本类似。在VR交互式体验系统中,用户可通过诸如数据手套,手柄等设备与虚拟环境进行交互,并且环境也能及时给予反馈,进而让用户产生与真实环境相同的互动体验。近几年来,VR技术在各个领域的应用范围不断扩大,VR在革命遗址数字化资源的保护上提供了全新的体验和功能。VR不仅能提供其他数字化保护相同的视听效果,还能通过相关设备带来沉浸式感受和与场景的互动体验。这种沉浸式、互动式的体验,能给人们带来真实感、新鲜感与趣味性,从而推动年轻一代更好地接受红色革命遗址中的文化思想传承。

3.数字化保护实践研究

本文以位于宁波余姚市的中共浙东区委旧址为实施案例。通过扎实的实地调研,一方面深入了解中共浙东区委旧址所处的地域、文化与社会环境;另一方面搜集了丰富的旧址文化资料,以基于建筑、艺术等学科知识与爱国主义思政教育的交叉理论背景,开展了本次革命遗址的数字化保护实践研究。

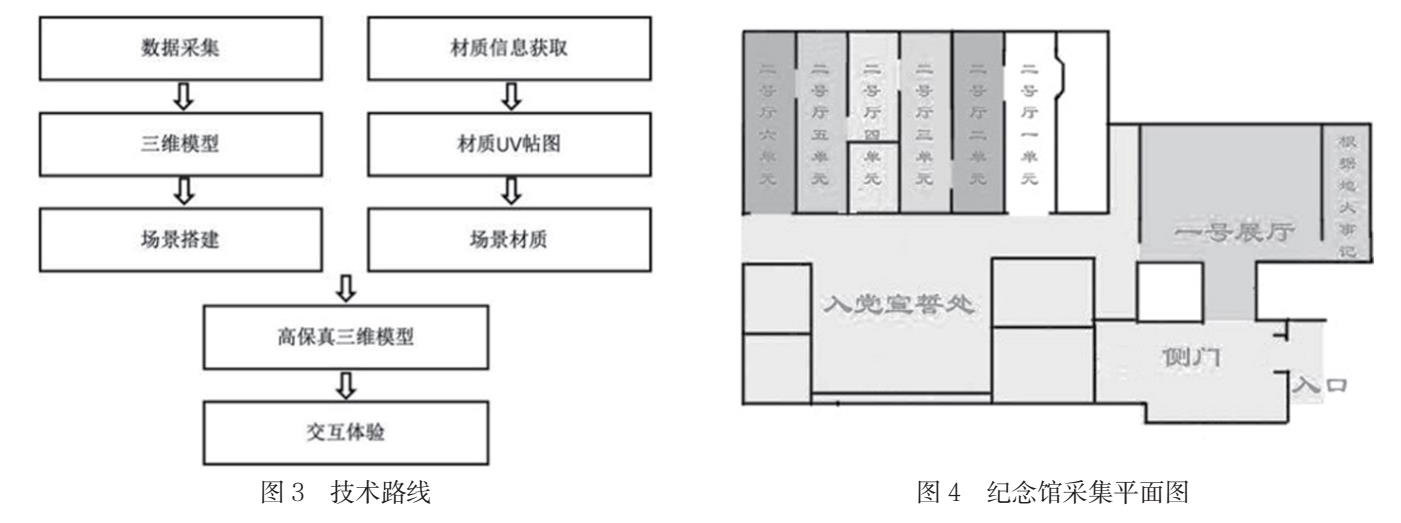

3.1 技术路线

传统的数字模型仿真技术,指在使用高清相机采集对象的图像信息后,利用计算机3D软件进行三维建模,再通过材质贴图等技术手段获得高保真三维模型。但为充分体现VR技术的沉浸感和交互性,本文在传统的实地测量、全景拍摄、3D建模的数字化记录和建模手段的基础上,在计算机内容开发平台Unity上进行了VR场景的拟合与交互设置。技术路线如图3所示。

3.2 数据采集

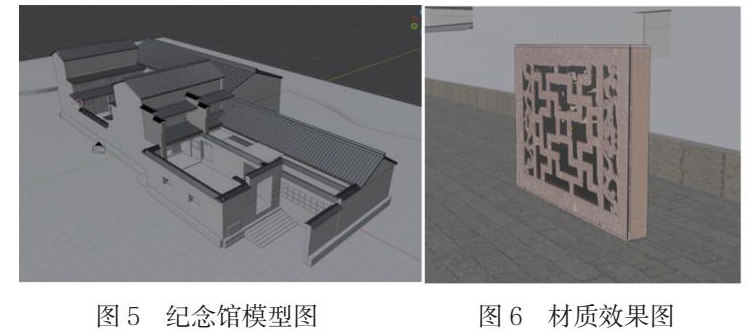

要获得场馆的高保真三维模型,必须进行详细的现场考察和数据收集。在采集中先按照场馆功能的划分确定区域,对于重点功能区域,或比较有特点的部分,可以有针对性地划分为特殊单元[8]。然后通过照片拍摄、文字记录的形式收集场馆的各部分信息,再通过采集的图像和文字信息,分析出场馆的平面结构并绘制该场馆的平面图(图4)。同时在现场还采集了各展厅模型、展品的尺寸与材质等相关数据。

3.3 三维建模与场景搭建

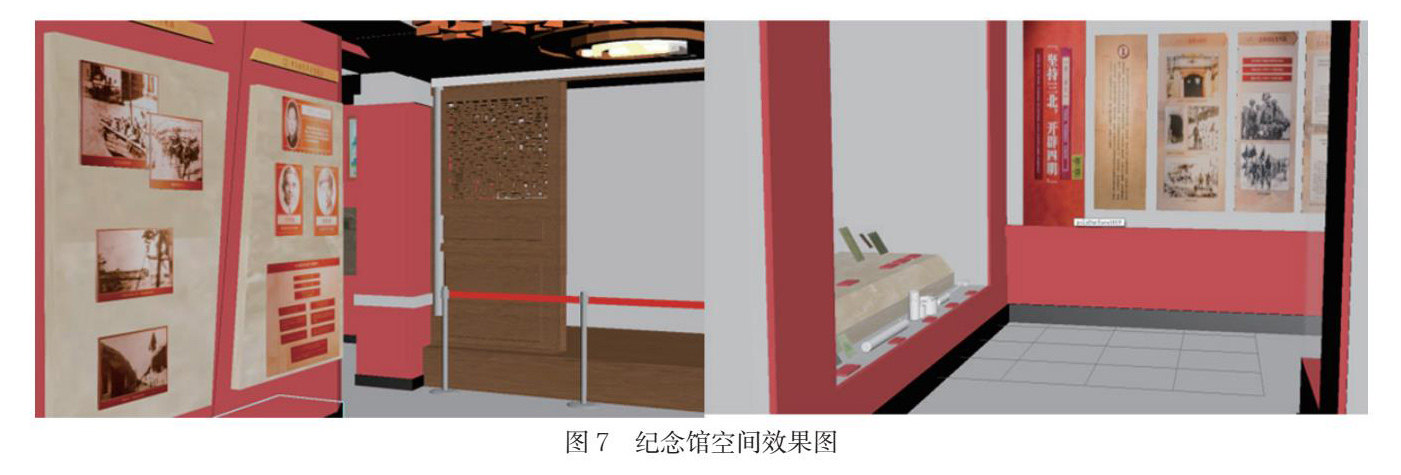

本文的三维模型主要采用3Dsmax、Maya等建模软件来实现。在制作中根据物体的采集数据,通过对基础模型的高精度模拟,最终完成物体的造型还原。本文共完成包括大厅在内的10个展厅的模型制作。在模型初步完成后,全部导出成FBX文件,并在一个场景进行合成。再根据导入的模型形态,调整模型大小、位置及法线来搭建完整个场景。本纪念馆的完整模型如图5所示。

3.4 材质帖图

为得到真实的三维模型,需要将采集到的材质或自行绘制的帖图赋予几何模型。在材质贴图映射过程中,应考虑到模型精度过高会占据大量内存而导致后期渲染的效率问题。本文以模型用途为参考选择不同的模型精度,相同用途的模型保持相同精度的策略解决了这个问题。为保障模型的真实性,还需要调整材质的UV贴图以获得高保真效果。材质UV是根据模型的结构进行合理的划分和分类,将其立体模型以平面图的形态呈现,然后将其展平并导出,在PS或其他平面软件中根据需求进行修改和重新贴图。材质效果如图6所示。

3.5 交互设计

在展馆中实现交互,指用户可通过设定的按钮或达到某种条件,触发某种事件的过程。当体验者带上VR眼镜后,虚拟空间视角可以根据其身体的调整而产生变化,从而达到实时的沉浸感。在本场馆中,体验者并可通过VR手柄点击地面或相关提示路标,便能实现对当前位置的移动与转换。此外,场景切换也是VR中常用的交互,用户可通过手柄点击设计的提示按钮,触发场景的切换。本项目的交互技术主要是采取摄像机的切换来实现,比如要实现从展厅A跳转到展厅B,那么就需要在展厅A设置摄像机A,在展厅B设置摄像机B,然后通过放置转换按钮,利用代码将切换功能最终实现。本纪念馆的交互空间效果如图7所示。

4.应用场景

本研究以VR虚拟技术为基础,以中共浙东区委旧址纪念馆的沉浸体验与游览为研究对象,借助虚拟现实、影像技术、信息可视化等技术构建了革命遗址的数字化保护方案实践研究。该项目内容记录了浙东人民为抗战胜利作出不朽功绩的历史事件,并实现了趣味学习、实时互动和路线游览等功能。本研究成果可应用于以下场景:

(1)校园体验。虚拟现实技术最大优势在于开放自由的教学空间,解决了课堂互动、答疑解惑、动手实操等问题,同时也解决真实体验中的安全性问题。本项目可丰富学校教学实验室内容,利用VR设备就能为老师提供新型教学方式,寓教于乐,使学生更加深入理解革命历史和革命精神。

(2)红色文化纪念展馆。虚拟现实技术可为红色文化纪念展馆赋能,不仅能满足场馆红色文化资源建设需求,而且能更迎合现代展馆的科技发展思路。在红色文化展馆或博物馆中设置VR虚拟现实设备不仅能增强参观的趣味性,且能满足观众沉浸感体验,为红色文化展馆、博物馆增添更多人气,达到提升宣传力度和效果的目的。

(3)红色文化数字化传播。借助数字化技术再现、复原、共享红色文化革命遗产,是针对年轻一代的文化生活方式的融合创新,有助于促进他们对红色文化的情感认同。特别是在智能手机、移动互联网络支持的生活背景下,利用数字影像、体验式宣传,把过去发生的革命历史、事件转变为叙事和体验为主的全新传播方式,即能更好地宣传和利用红色文化遗产,又为思政教育适应新形势发展提供新的解决方法。

5.结语

本文通过文献研究发现,由于众多因素影响,各地方革命遗址数字化保护利用目前还面临许多待破解的难题;利用数字化技术更有利于在新时期背景下革命遗址的保存、利用和传播。基于VR技术的革命遗址数字化保护研究涉及建筑、艺术等学科知识与爱国主义思政教育的高度交叉融合,是新时代社会背景下的新兴学术研究领域。开展红色文化与VR技术的融合创新,即可丰富革命遗址数字化保护内容资源,也可对VR技术产业的可持续发展提供巨大推动力,对于保护传承红色文化、培育弘扬社会主义核心价值观具有重要意义。

参考文献:

[1]孙明阳,刘凌,孙汉杰,赵俊峰,柴润泽. 一种基于区块链技术的非物质文化遗产数字化保护与验证技术[P]. 吉林省:CN113704782A,2021-11-26.

[2]时玉柱,姚媛英.数字化保护革命历史文化遗产的价值及对策探析[J].井冈山大学学报(社会科学版),2017,38(01):32-36.

[3]https://npaper.ccmapp.cn/zh-CN/?date=2022-03-28&page=1&Hid=628364be5035ba629db289e3

[4]https://www.zj.gov.cn/art/2020/12/4/art_1229441734_216.html

[5]http://www.cnbsz.org.cn/art/2021/11/23/art_12185_624050.html

[6]马祥通.试论博物馆文物数字化保护的实现构想[J].文物鉴定与鉴赏,2022,(15):48-51.

[7]章星星. 沉浸式虚拟现实在小学科学课程的应用研究[D].赣南师范大学,2020.

[8]http://kaogu.cssn.cn/zwb/kgyd/kgsb/201903/t20190322_4851934.shtml

课题项目:

2021年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目“基于VR技术的革命遗址数字化保护与利用研究——以宁波市为例”,课题编号2021R427014。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/juaz/juaz202229/juaz202229806-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/juaz/juaz202229/juaz202229806-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/juaz/juaz202229/juaz202229806-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/juaz/juaz202229/juaz202229806-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号