- 收藏

- 加入书签

浅谈《坤舆万国全图》对我国的影响和意义

[摘要] 《坤舆万国全图》是明代意大利传教士利玛窦与明代官员李之藻共同绘制的一幅世界地图,是在我国和西方的合作下共同推动世界地图发展的实物证明。本文主要围绕《坤舆万国全图》展开研究,在综合查阅各类文献的基础之上,在对《坤舆万国地图》基本信息和主要内容进行概述之后,通过结合相关史料,并从西方绘图技术的引入和我国传统制图信息来分析《坤舆万国全图》。最后探讨《坤舆万国全图》在冲击我国古代传统的世界观和促进中西方文化的交流两方面上对我国的影响,充分说明了它的问世对我国的重要价值。

[关键词]《坤舆万国全图》;绘图技术;文化交流

引 言

地图,作为人们世界观的缩影,反映着人们对于周围世界的认知进程。15~17世纪的地理大发现则更是推动着全球观念的形成和构建。明万历十年(1582年),意大利传教士利玛窦来华事件成为了我国和西方交流史上的一个重要节点,他所参与绘制的《坤舆万国全图》也同样影响深远。

一直以来,有关利玛窦《坤舆万国全图》的相关研究在史学领域、地理学乃至文献学领域都方兴未艾,就其影响而言,利玛窦的《坤舆万国全图》同样也留存着多个版本,经过多次翻印和流转,至今仍在亚洲乃至世界范围内影响深远。虽然对于《坤舆万国全图》的作者和版本等问题仍存在着部分争论,但基本上形成了一定的共识,在世界范围内,学界对于《坤舆万国全图》的研究脚步一直未曾停歇。

基于这样的研究背景,我在综合相关理论的前提下,进一步梳理并分析了相关文献,通过文献分析、比较分析等多样化的研究方式,在分析《坤舆万国全图》的基本信息和主要内容的基础上,同时再从西方绘图技术的引入和我国传统制图的信息,来思考《坤舆万国全图》对我国的影响和意义,希望可以为后续研究的展开提供新的思路和角度。

第1章 《坤舆万国全图》概述

1.1《坤舆万国全图》基本信息

在中外文化交流史上,利玛窦来华是西学东渐的重要标志,以利玛窦来华为代表的西方思潮带来了先进的西方科学技术和科技知识,地理、航海、天文等多样化的信息涌入中国,而《坤舆万国全图》则是其中重要代表之一。《坤舆万国全图》绘制的时代背景正处于公元十七世纪初,此时距离地理大发现已经过去了将近两百年,随着地理认知的不断深入,原有的世界观在不断受到冲击的同时也在不断重建,《坤舆万国全图》则反映了当时人们对于世界的新认知。

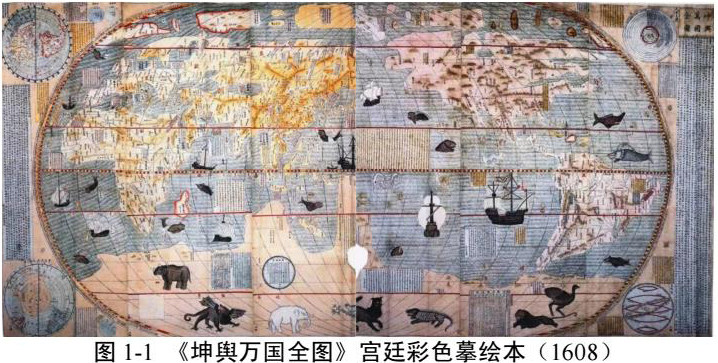

现存《坤舆万国全图》著名的版本之一为现藏南京博物院的“南博藏本”,如图1-1所示。该彩绘摹本地图,长三点八米,宽一点九二米,前有六个条屏,后装裱为一图,主图是呈椭圆状的世界地图,画面内涵丰富,由主图、详见附表和说明性内容等组成。虽然对于作者及年代尚有争议,但经过多年研究,学界目前所公认的是,《坤舆万国全图》是1602年利玛窦和李之藻在北京合作完成的世界地图,它的影响力不容小觑。

那《坤舆万国全图》的命名有什么含义呢?在我国古代 ,“坤”指的是“地”;“舆”本义是“车厢”,后引申为“承载万物”;“而‘万国’,古代中国有‘万国来朝’的说法,‘万国’指的是‘不同的地方’。”[1]万国来朝的朝贡体系在明朝达到顶峰,一定程度上也彰显着我国在明朝时期的强盛。因此,“坤舆万国全图”六个字组合起来就是展示世界上不同地方疆域分布的地图,也就是相当于我们现在所说的世界地图。可以这样讲,《坤舆万国全图》第一次将当时中西方对世界的印象比较完整地呈现在人们的面前,对于当时人们认知世界提供了巨大的帮助。

1.2《坤舆万国全图》主要内容

《坤舆万国全图》是利玛窦和李之藻合作完成的一幅世界地图,全图包括五大洲。整体画面和谐,赏心悦目。整张地图由三部分组成,第一部分是主图,呈椭圆形,上图颜色比较丰富,可以看到南美洲和北美洲的颜色是粉红色,亚洲是浅褐色的,欧洲和非洲的颜色近乎纯白,山是用写实的手法描绘而成,显现淡绿色,河流用两条曲线的线条描绘而成,五大洲字体的颜色是红色,国名和地名明显能看出来是用我国的毛笔书写,字体近乎楷体,大小错落有致。并且在各海洋中,还能看到9艘不同种类的帆船和15头鲸、海狮等海洋生物,南极陆地上居然还有大象、狮子、驼鸟等。第二部分是分别位于地图上下左右四角的图画,“右上角画有九重天图,右下角为天地仪图,左上角是赤道北地半球图和日月食图,左下角曾有赤道南地半球图和中气图。”[2]这些图画起到了辅助作用,内容主要包含了天文和地理的知识,为当时的人们打开了视野。尽管现在人们都知道这些知识,但是在明朝却是一种全新的认识。第三部分对各国地理条件、风土人情等进行了详细的阐述,极具历史意义。

第2章 《坤舆万国全图》的分析

2.1关于西方绘图知识的引入

2.1.1椭圆投影制图法的运用

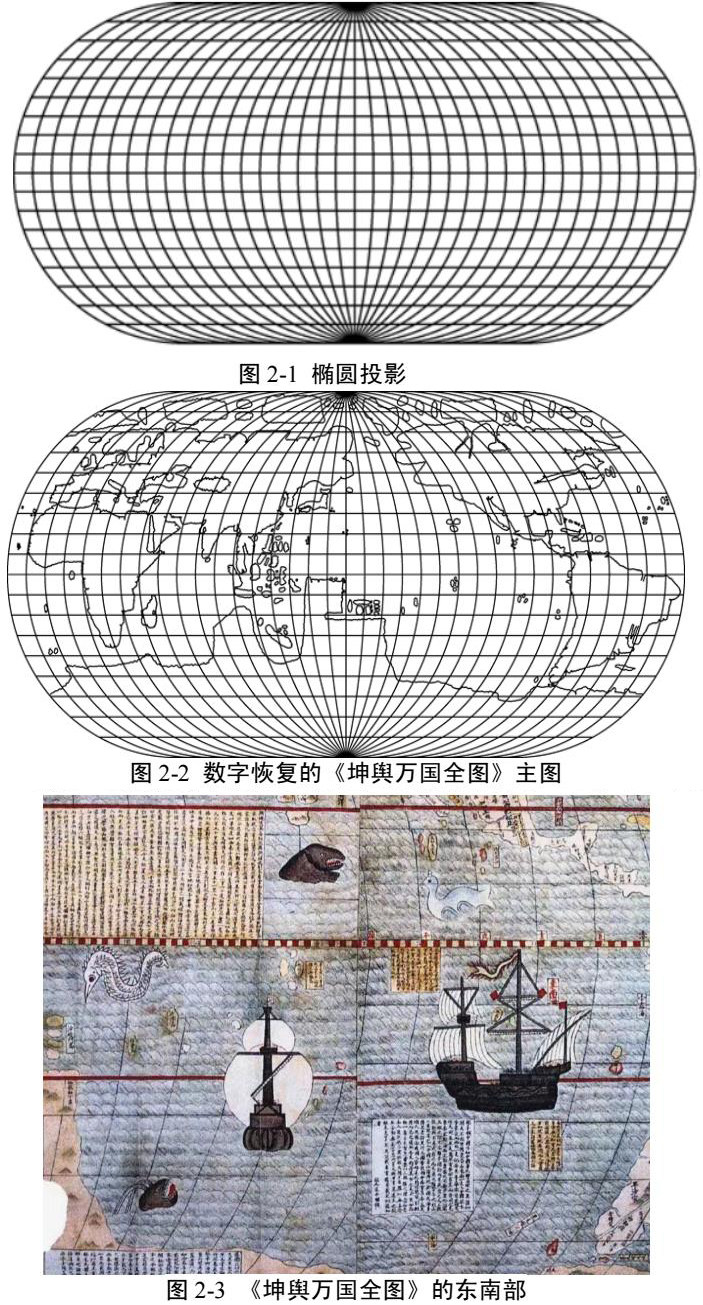

随着地理大发现的不断深入发展,人们对于世界的整体观念正处于动态的形成过程之中,新的地理发现为地理图志的不断建构提供了新的素材,而新的地理认知也推动着地图测绘技术的发展。在西方,地图投影曾在很长一段时间内被用于编制天体图,而首先将地图投影测绘法应用于平面地图领域的是古希腊学家埃拉托色尼。此后,越来越多的学者将投影测绘引入地图绘制的领域,在16世纪,椭圆投影绘制法成为当时欧洲最流行的地图绘制法。

而在《坤舆万国全图》中,利玛窦所使用地图绘制的方法就是这种方法,如图2-1所示。椭圆投影是一种解析投影。它将地球纬线透射成一组平行直线,将众多经线(除中央经验之外)都透射成弧线;距离中央经线相距90度的两条经线合成一个圆。这个圆的面积等于半球面积;其外距离中央经线相同的经线的投影均合成一个椭圆。

在《坤舆万国全图》中,椭圆投影测绘法的应用图面主要由主图、详见附图以及周围的注释文组成,彩色勾会,内涵丰富。其中,“主图是呈椭圆形的世界地图,包含世界五大洲——欧罗巴(欧洲)、利未亚(非洲)、亚细亚 (亚洲)、南北亚墨利加 (南、北美洲)、墨瓦腊泥加(南极洲),四大洋——大西洋、大东洋 (太平洋)、小西洋 (印度洋)、冰海(北冰洋),以及赤道、南北极等地理信息。”[3]经纬投影的方式将各大洲的经纬度数界定开来,从而确定其呈现在地图上的最终面貌,如图2-2所示,《坤舆万国全图》与我们今天的世界地图已经很接近了。

于是,其后的划分便顺理成章了。利玛窦将地球一分为二,分为南北两个半球,又在赤道上划了一条南北两条线,热带、温带、寒带便出现了。他在总论中这样写道:“以天势分山海,自北而南为五带:一在昼长、昼短二圈之间,其地甚热,带近日轮故也;二在北极圈之内,三在南极圈之内,此二处地居甚冷,带远日轮故也;四在北极、昼长二圈之间,五在南极、昼短二圈之间,此二地皆谓之正带,不甚冷热,日轮不远不近故也。”[4]这是在我国首次现身的五带划分法。像地球、经线、赤道、子午线,地平线等词汇的出现,也重新刷新了人们对地图的认识,并且具体而明确地运用在了地图上。

在《坤舆万国全图》的具体内容绘制上,传统的观念认为中国处于世界的中心,可《坤舆万国全图》上,明显看到我国不再处于世界中心。按照传统的西方地图绘制法,我国的地理位置应该位于地图的东侧,而这恰好与我国传统的中央观念相背离,不易为当时我国国人所接受,因此,利玛窦在实际绘制的过程中,而将0°经线向左偏移170度,让我国处在了地图的中央,这也可见利玛窦在实际运用椭圆投影测绘方法时的灵活变通,也符合当时我国政府的想法和喜好。从此,这份地图逐渐得到了认可和称赞。利玛窦以当时的大西洋世界地图为绘制基准,改变了当时西欧通行的把整个亚洲都放在版图中央的格局,并开创了站在我国的角度上描绘世界地图的先河。“更重要的是﹐明末清初传教士所带来的西方科学,使我国在17世纪开始了解西方天文学,走进世界天文学的共同轨道。”[5]

2.1.2动物装饰地图的手法运用

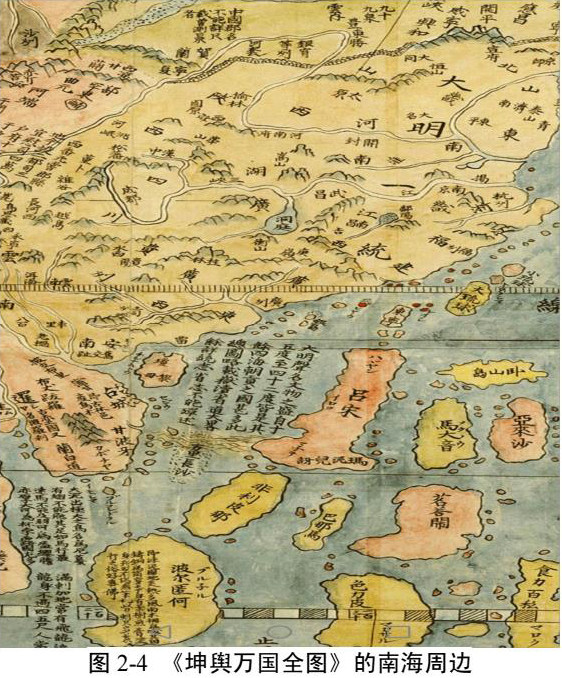

在地图上,《坤舆万国全图》将西方传统的装饰性地图手法表现得淋漓尽致,可以说,“利玛窦在《坤舆万国全图》彩绘本中首创的描绘动物的形式,在汉文世界地图绘制史上具有特殊的意义。”[6]《坤舆万国全图》上有多种奇异的动物,可以说是我国古代地图史上拥有动物最多的中文地图。事实上,在我国古代的地图上,我们很难看到动物,而在西方,我们可以看到很多。因为西方古代的地图大部分都是用来收藏的,地图常常是达官显贵们争相炫耀的工具。他们认为收藏重于使用,所以西方的传统地图非常重视装饰性。地图上的图名、图框和标记的人的名字,都会画上各种精美的花纹和花卉。在空白的地方,有飞鸟、走兽、人物、船只等图案。比如图2-3所示,画卷中一艘大船和一艘小型船只在赤道下方航行,一只褐色的海兽在赤道上面的海洋里露出头来,它旁边还有一只游在海面上的动物,外形特征像游禽,体态优美。而在这张图片的最左边,则是一只白色的海马。从这幅局部图,我们可以感受到大千世界的丰富多彩。另外,在西方的传统地图上,也有制作者、雕刻者、出版者的名字、印刷日期等。而我国传统的地图,大部分都没有标明作者、画家和刻工的姓名,而且很少标明其制作时间。

2.2关于我国古代传统的制图信息

《坤舆万国全图》吸收了大量的中国文化元素,它是根据我国地图的特征而绘成的,具有丰富的图画内容,图画与文字完美搭配,如图2-4所示。《坤舆万国全图》和我国古代文献由上至下、由右至左的印刷方式是一致的,整个地图的构成都是我国传统的对称,水纹和高山的绘制也是从中国传统的画法中吸取过来的。在地图表现手法的方面,《坤舆万国全图》主要采用我国传统的地图制作方法,用直观的山水画法来表现。《坤舆万国全图》保持着自然的地理边界,大陆、岛屿和海洋以不同的颜色区分,整个亚洲大陆都被黄色覆盖,这更符合当时我国政府统治者的审美和色彩偏好。海域几乎呈浅灰色,水面呈现弯曲的波纹。在中国大陆,还描绘了河流、湖泊、山脉、沙漠和中国的长城。山脉用绿色或蓝色表示,河流用双曲线表示,沙漠用密集的黑点表示。它采用了我国国人非常熟悉的表达方式,符合我国的绘画习惯。此外,在地图描述上采用我国传统的图志方式,在地图位置上填充了大量文字信息。我国古代地图以实用为主,某些信息有时以文字注释和贴条注记的形式显示,而西方古代地图通常缺乏文字注释。

在《坤舆万国全图》中,除去绘制的部分还留有大量的注释性文字,目的就是起补充说明的作用,而解释说明的对象即为地图上的地名、山脉、河流、对主图的解释等内容。例如,介绍南美洲的巴西时,就提及“伯西尔,此言苏木。此国人不作房屋,开地为穴以居,好食人肉,但食男不食女,以鸟毛织衣。”[7]对巴西地区的一些土著部族的生活方式做出了说明。其中针对地图的整体说明性文字,最具代表性的是利玛窦的全图说明,它真切地传达出了利玛窦的世界观念,更体现出中西方思想在地图内容表达上的碰撞与交汇,推动着世界地图的发展。

说明性文字还包含利玛窦本人和其他人所作的标题和题词。地图的文字信息还包括我国古代官员李之藻的注释、题跋以及部分明朝官员的题跋等,反映出《坤舆万国全图》在当时人们眼中的认同感。此外,在《坤舆万国全图》的中央部分,利玛窦还特意题写了序文,指出自己来华的原由,是“竊慕中華大統萬里聲教之盛,浮槎西來”[8],并直接地点明了自己传教的目的,即要证明“主宰天地之至善”[8],而表现在《坤舆万国全图》上的序文及题跋则反映了我国古代官员对于世界地图的认识,二者交融呈现,体现出双方在世界地图史发展上所做出的努力。

综上所述,《坤舆万国全图》超越了天圆地方等传统观念,结合了地圆说、地转说以及建立在经纬度上的的西式地图投影技术,从地图测绘的角度去考量从地图学发展,具有一定的现实意义,并且充分运用了当时我国关于地图的所有信息,包括我国传统的山水画法、内容、图像表现、文字标注等方面的知识。它作为中西方合作成果的体现,对于之后世界地图的制作提供借鉴,有着重要的现实意义。

第3章 《坤舆万国全图》对我国的影响和意义

3.1冲击了我国古代传统的世界观

3.1.1地圆说对“天圆地方”观的冲击

在我国传统的观念里,他们一致认为“天圆地方”,这是古代人对世界最直观的感受,之后不断被政治化和伦理化,天变成了神灵的象征,成为了故事中神仙的栖息地,比如“天宫”“仙境”“如来佛祖”,还影响到了社会生活,例如井田制的出现,礼仪制度的尊卑观念,男左女右,宾客上座和下座的区别,“天圆地方”说成为了儒家伦理的规范,也是古代上层建筑统治国家的工具。

而在利玛窦来到中国后,专门在《坤舆万国全图》向我国介绍地圆说:“地与海本是圆形,而合为一球,居天球之中,诚如鸡子黄在青内。有谓地为方者,乃语其定而不移之性,非语其形体也。天既包地,则彼此相应,故天有南北二极,地亦有之。天分三百六十度,地亦同之。”[4]地圆说的传入意味着新的地理观念将被建构,一定程度上冲击以中国为中心的天朝秩序,给明朝人带来了传统世界观层面上的巨大的影响。《坤舆万国全图》的绘制建立在地圆说的基础之上,随着想象中的“天圆地方”被科学和现实所揭露,传统的观念也开始逐渐瓦解。并且地图增补了大量关于中国和世界的地理信息,阐述了世界等近代科学知识,完全颠覆了我国古代人对世界的认知,同时也改变着我国古代人对世界的认识,使之进一步拓宽了视野。

3.1.2从“天下”到“万国”

在明万历初年,传统的“天下”观念依然存在于我国国人的世界观中,但是自从利玛窦来华之后,新的地理知识被引入,新的世界地图被绘制,传统的“天下”想象便开始发生根本性的转变,原本“‘天下’是一个完整观念体系,是古代中国人对于世界秩序的想象和描绘,是一种对帝制秩序和人文政教制度的合法性论证,突出的是中国中心观和中国正统论。”[9]而在《坤舆万国全图》中更为科学和写实的地图测绘传达出的是“万国”存在的客观性和合理性,西方各国在地图上一览无遗,甚至包括它们的文化。明朝人的世界观念受到前所未有的冲击,他们开始重新审视异域文化,也为后世学习西方先进的科学文化知识埋下伏笔。利玛窦的《坤舆万国全图》虽然采用视角转换的方式将中国置于地图中央,但不得不承认的是,世界已不是想象中所建构的“天下唯一”,万国的存在已经成为了客观真实。

3.2促进了中西方文化的交流

《坤舆万国全图》是一种文化的产物,它体现了利玛窦的学识和想象力,以及他所知道的西方文化。另一方面,利玛窦作为西方人,在他来华之后对我国的文献进行了大量的研究,并且和李之藻等人反复进行修改和补充,从而使《坤舆万国全图》在中西文化的交流中诞生,也使这幅画成为了拥有关于不同时代和不同地方的知识宝库,在里面中西方文化知识在交织、碰撞和对话着。[6]

《坤舆万国全图》不仅向我国介绍了自然地理的专业术语和西方关于一般海陆动物知识,而且提供了丰富的域外洲名、国名、地名的译名等,也填补了我国绘制世界地图的巨大空白,为后人绘制世界地图提供了借鉴,促进地图更加完善,调动起人们翻译和研究天文地理的兴趣;从更广阔的角度看,《坤舆万国全图》让我国国人重新认识了这个世界,这是我国“海上丝绸之路”文明的重要见证和西洋航行的奇妙发现。《坤舆万国图》是一幅全球地图,首次把我国置于世界地图的中心位置,它反映了我国在明代对世界的认识,“是当时世界上最为详尽的世界地图,也是国内现存最早的世界地图。”[10]它融合了中西方对地图的认知,使中西方的人们了解到在远离自己国家的海外,同样有着一样富饶的土地、丰富的文化和不同的人群。通过外来文明的讯息,让沟通从浅变深;通过对外来文化的深入了解,一定程度上引发人们对文化方面的回顾和审视,让我们意识到在这个遥远的时间和空间里,还有其它伟大的文明。

结 论

随着利玛窦来华,西方先进的地理和天文等知识在我国得以广泛传播,来自西方的先进的地图技术也进入人们的视野,一定程度上影响了我国几千年来坚持的“天圆地方”说和“天下”观,同时地理学、测绘学等近代自然科学由此启蒙,源源不断地输入中国,有助于我国国人拓宽视野,推动他们进一步了解世界的其他国家。《坤舆万国全图》不仅是我国地图发展史上的一大重要里程碑,而且反映着西方地理学等学科观念的渗透和中国传统的“世界观念”的变迁,是中外文化交流的集大成者。

在本文中,笔者围绕《坤舆万国全图》展开研究,在综合查阅各类文献的基础之上,通过对《坤舆万国全图》的基本信息和主要内容概述,展示了《坤舆万国图》的整体面貌。同时进一步从西方绘图知识的引进和我国传统制图信息两方面分析,在审视椭圆投影制图法的运用、动物装饰地图和我国传统的山水画法、内容、图像表现、文字标注等方面的知识来思考西方文化的传入和我国文化的魅力,最后重点探讨《坤舆万国全图》对我国的影响和意义,冲击了我国传统的世界观,促进了中西方文化的交流,并为后续航海地图的研究提供一定的经验借鉴。

参考文献

[1] 神和乃囮:利玛窦世界地图的在华传播及其本土化[J]. 安徽史学,2016(05):11.

[2] 徐晓鸿.利玛窦《坤舆万国全图》[J].天风,2015(10).

[3] 郝晓光,吕健,薛怀平,覃文忠.《山海舆地全图》的复原研究[D].2001,29(10):1159-1161.

[4] 朱维铮.利玛窦中文著译集[Z].上海:复旦大学出版社,2001:174.

[5] 蔡铁权.渐摄与融构:中西文化交流中的中国近现代科学教育之滥觞与演进[M].杭州:浙江大学出版社,2010:42.

[6] 邹振环.殊方异兽与中西对话——《坤舆万国全图》中的海陆动物[A].李庆新.海洋史研究第7辑[C].北京:社会科学文献出版社,2015:292-333.

[7] 周运中.利玛窦《舆图志》佚文考释及其他[J].自然科学史研究,2010,29(4):437-445.

[8] 李兆良.《坤舆万国全图》与《利玛窦中国札记》中外译本考疑[J].测绘科学,2017(05):35-43.

[9] 李修科.从“天下”到“民族国家”:中国国家观念的古今之变[J].陕西行政学院学报,2015(4):35.

[10] 米雅璐.《国家宝藏》的民族文化记忆建构研究[D].太原:山西大学,2019:34.

第一作者 :

作者简介:姓名:张一峰 出生年月: 2000年1月, 性别:男 民族:汉 籍贯:山西省朔州市 , 单位:集美大学 本科 学生, 研究方向: 航海文化 。

通讯作者 :

作者简介:姓名:严道伟 出生年月:1981.03.20 单位:集美大学 性别:男, 民族:汉 单位:集美大学 讲师,研究方向: 航海文化。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/wxxs/wxxs202207/wxxs202207780-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/wxxs/wxxs202207/wxxs202207780-3-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号