- 收藏

- 加入书签

乡村旅游视角下湖北三线工业遗产建筑的保护与更新模式研究

摘要:湖北省因其地理位置、地形地貌和气候条件等优势,曾被列入三线建设的重点区域。当下,湖北三线工业遗产保存较多,兼有人文遗产与自然遗产的特征,对于研究三线工业遗产的完整性具有典型意义。本文主要从乡村旅游视角下对湖北三线工业遗产进行探讨,深入研究湖北三线工业遗产的建筑特征,倡导保护三线遗产建筑及对其更新的途径与策略进行模式探究。

关键词:乡村旅游;三线工业遗产;建筑保护与更新

一、湖北三线工业遗产背景及现状

(一)三线建设背景

20世纪60年代和70年代,大量小三线企业单位的布局模式为:靠山、分散﹑隐蔽,凭借以上特点部署在山区。随着时代的变迁,其主要建筑资产已逐渐蜕变成为乡村工业遗产。由于交通不便等原因,这些遗产建筑难以有效开发利用,造成资源浪费和遗产毁坏。

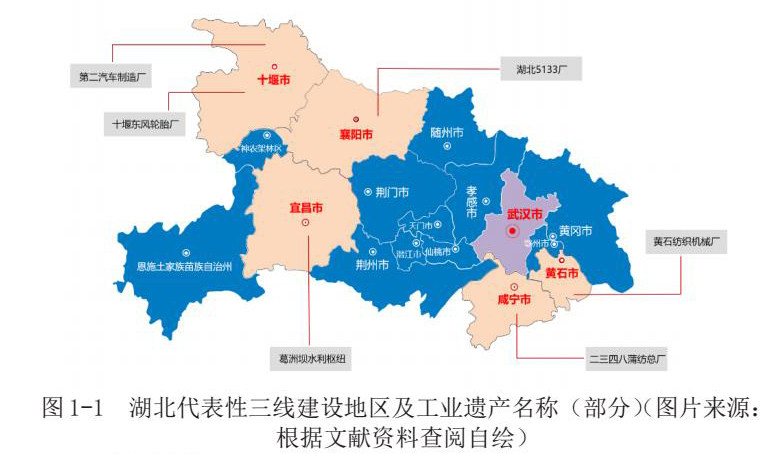

凭借便利的交通、合理的地理位置、特定的工农业生产基地,湖北省在三线建设时期成为三线战略的重要实施地之一,同时在投资分布上也处于三线时期的前列。在建设方面也是优先,包括整体建设内容、过程、影响、时间要求,都在一定程度上体现了三线建设的典型性。20世纪60年代以前,湖北工业主要集中在武汉及周边和京广铁路沿线的大中城市。三线建设期间,国家先后将许多国防科技工业、冶金工业、电子工业、机械制造等项目布点在十堰、宜昌、襄阳、恩施等鄂西地区。如兴建葛洲坝水利枢纽工程,建设江汉油田、第二汽车制造厂、十堰东风轮胎厂等,有力推动了鄂西北地区发展。到1984年,已有8600多家大、中、小型三线企业在湖北省内地新建、扩建和搬迁。随着时间的推移,它们中的许多已经不复存在,但留下了许多宝贵的工业历史文化遗产。三线建设时期,湖北省的工业历史文化遗产主要分布在鄂西北地区,集中在襄阳、十堰和宜昌市,鄂东南地区如黄石、咸宁市等遗产分布较少(如图1-1)。

(二)现状

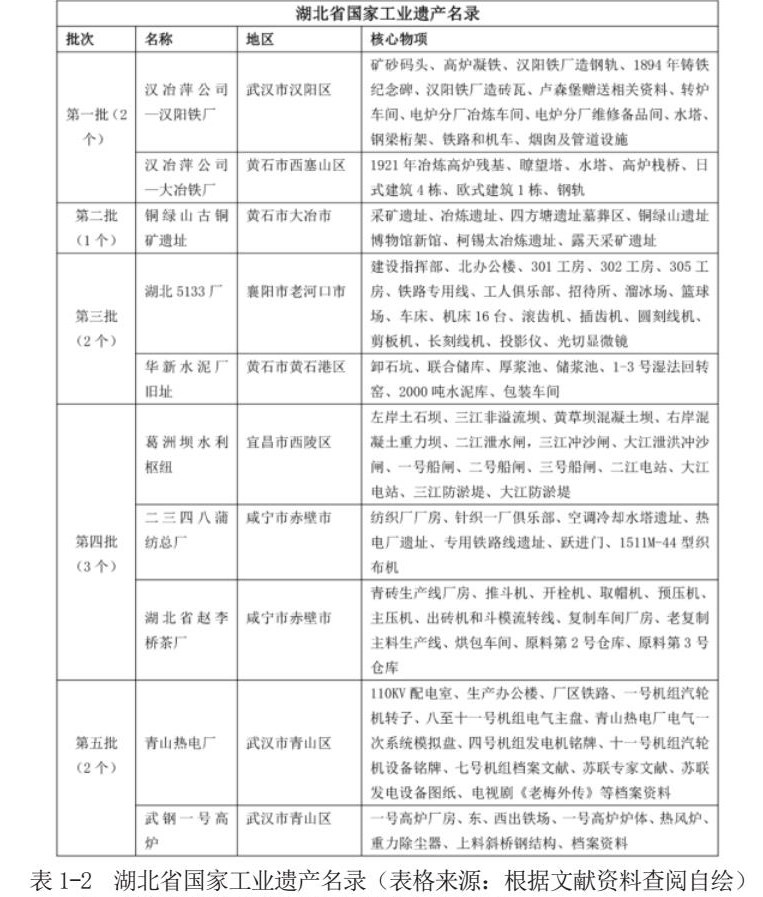

三线工业遗产因其靠山、分散﹑隐蔽等特点,在区位、可达性和人气活力都与一般工业遗产差别大,湖北三线工业遗产特征也是如此。根据工业和信息化部官网和国家工业遗产网搜集查询,目前有五批湖北省国家级工业遗产,共10个(如表1-2),其中湖北5133厂、葛洲坝水利枢纽、二三四八蒲纺总厂为代表性的三线工业遗址。湖北省三线工业遗产存在相对较为丰富,建立了一批对国家国防、科技、工业和交通基本建设影响深远的“三线”企业。

据资料可查,鄂西北地区有较多遗留的三线工业遗产,如襄阳市老河口市的湖北5133厂、609所、601所、卫东机械厂、汉丹机械厂等,宜昌的葛洲坝水利枢纽工程、十堰的及第二汽车制造厂及解放军3602 厂等。

鄂东南地区有三处三线建设时期遗留下来的较为有代表性的工业历史文化遗产,首先是位于咸宁市的“131”军事工程,现为咸宁市澄水洞旅游风景区;其次为黄石市黄石纺织机械厂,现已更名为黄石经纬纺织机械有限公司,其规模布局和建筑单体风貌都改变较大,目前只有少许三线建设时期厂区风貌特征遗迹可寻;最后为赤壁市的蒲纺纺织总厂,现已更名为蒲纺工业园,其厂区总体格局、建筑风格等仍保留三线建设时期的风貌特征。

二、乡村旅游与三线工业遗产之间的关系

(一)乡村旅游与三线工业遗产发展相互补充

习近平在党的十九大报告中提出乡村振兴战略,乡村振兴对乡村工业遗存的保护再利用研究提供了极大的机遇。乡村要发展,离不开经济的支撑。过去由于缺少产业的支撑,导致村里大量青壮年劳动力到外地务工,留下老幼妇孺在村里。要改变这种状况,最好的方法之一就是因地制宜发展村级现有工业。而如今,较多三线工业遗产通过保护和再利用原有乡村的资源,改造成为了一种能够吸引现代人们了解三线工业遗址文化,具有观光、休闲和旅游功能的新乡村场景。关键要将三线工业遗产与乡村文旅实现深度、高品质融合补充,运营模式的多样化才能吸引更多人群。

(二)三线工业遗产与乡村旅游发展相互促进

随着乡村振兴战略的推广及全域旅游背景下,乡村旅游业正在深度推进,三线工业遗产旅游作为独特的一个板块也迎来了新的发展期。

建设三线工业遗产的发展与保护,不能仅停留在对建筑外观的维护上,或仅仅将其作为一个历史符号简单地留存在园区中,更要重视的是文化内涵的发掘和文脉的传承。近年来,乡村中一些废旧的老厂区、老厂房、老设施等三线工业遗产逐渐转化为乡村文旅项目,不仅留住了乡村记忆,还成为人们拓展文化旅游生活的新空间。同时村内三线工业遗产留下的特殊精神与文化,可融入乡村文化宣传发展模块,在推动乡村旅游发展的同时,给人以更加深刻的学习及教育意义。

三、湖北三线工业遗产建筑特征

在时代背景下,三线工业建筑受当时生产发展力的影响,前期建筑不满足后续的生活生产要求,所以不同时期的建筑差异较大。因工厂建立在较偏僻的地区,所以建筑群落具有分布集中、类型众多、数量很大等特征。而建筑的功能也需要满足社会化需求,除了生产类建筑,也包含了居住类、公共类的建筑。每个建筑的功能不同,导致其形式、装饰和空间布局都不相同。作为三种功能区中代表性的建筑,办公楼(公共类)、宿舍楼(居住类)、车间(生产类),就其结构形式、建筑材料以及空间布局等几个方面进行分析,深入了解湖北三线工业遗产建筑特征。

(一)建筑功能齐全,社会化分布广泛

因为工厂自身的特殊性,所以选址相对隐蔽,其建设也需要满足人员的正常工作、教育和生活条件。其中包含生产车间、仓库、指挥部、岗哨、围墙、学校、医院、集市、宿舍楼、办公楼等。不同功能的建筑分为不同的区域,联系紧密的建筑形式也比较相似,从而形成建筑的聚落化。

(二)建筑形体简洁,结构单一,体量复杂

由于当时的基础生产生活需求,厂区的建筑形式基本都是矩形,多为独栋建筑,功能较单一。为了满足生产区的需求,大部分建筑体量较大,建筑结构稳定简单,多为单层建筑,一般排列整齐,占地面积较广,建筑间距较大。也有特殊形体的建筑,如烟囱、水塔等。建筑结构多为砖混结构,设置圈梁以增加稳定性。窗位于圈梁的上下,分为两层,一般底部窗口较大,上排窗口较小,屋顶多为斜坡顶或拱形顶,内部三角形支撑,达到稳定的效果。

居住类建筑,初期建筑多为单层平房,建筑横向排列,呈长条状,并包含一条走廊。中期时,兴建了二三层的楼房,形体和结构变化不大,楼梯一般在两侧外部。后期单元楼取代了前面的走廊式住宅,新增了阳台,减少了公共区域,内部户型才丰富了起来,丰富功能的同时,建筑的体量也越来越复杂。

俱乐部是公共场所中比较有特点的建筑,是各个职工的娱乐活动场所,规格较高。一般采用对称式设计,形体也常采用矩形,或者矩形空间的组合,如凸字型。一般入口采用多级台阶,以显得建筑庄重大气,整个建筑平整干净,入口的门窗的尺度也较大,只保留了必要的柱体和梁,气势宏大。

这些建筑基本都采用砖混式的结构,经济实用的同时,也限制了建筑本身的形体,矩形是最常见的设计,不同的功能拥有不同的体量,功能丰富的建筑,在大小不一的矩形组合成了复杂的建筑体量。

(三)建筑装饰材料和色彩较单一,形成浓烈的工业氛围

三线工业遗存的建筑主要使用了泥土、红砖、木、混凝土、钢材等材料。其中前期多以土砖和木材等,后期多使用红砖和混凝土,钢材常见用于结构顶。混凝土作为主要的结构构建和粘接剂,广泛使用于圈梁、柱体、主梁、挑梁、楼板等重要部位,以及少部分的装饰面层。

由于当时物资较匮乏,所以建筑表面大多都是未装饰的状态,红色的墙砖,粗犷的混凝土线条,裸露的钢材,形成强烈的视觉冲击。同时也意味着建筑的颜色受到材料的限制,大片的砖红色和灰白色水泥略显单一,也反映了当时的经济、科技、文化水平。在有显目位置的大面墙体,充满了革命意识的标语。

四、保护与更新的途径与策略

(一)保护与重塑

保护方法总体上可分为两类,一类对价值极高且无法进行保护性改造的建筑进行整体原状保护展示;另一类是对三线工业遗产建筑在充分保留其原本形式、属性的基础上,将其部分保护与重塑设计改造。例如烟囱、红砖、斑驳白漆等元素,适当加以艺术变形,运用到加建部分,使新旧元素共存于遗产建筑立面,延续保留三线工业建筑的历史痕迹。同时应尊重场所原真性,保证建筑原有情感记忆的联结,合理改善建筑风貌,增添新活力。

位于成都的东郊记忆文创产业园,其前身是红光电子管厂,建造于第一个五年计划期间。2009年发布的成都文化创意产业园发展规划中,按照维修、扩建、扩建剩余价值的古建筑、合并无价值古建筑和新建建筑的方式,开始了东部郊区工业用工业厂房、水塔、管道等建构筑物的大规模改建。许多新建筑物是参照原始建筑样式及建筑风格建造的。总体而言,对新旧建筑进行了比较,保留了原有的细节。基于此,成都市政府已引进约100家文化创意企业入园,包括数字音乐、新媒体、时尚创意等,使东郊记忆成为中国具有代表性的创意文化产业园,并在近年来开始以创新和发展拓展到世界舞台。

(二)设计与衍生

依托遗存资源,在乡村旅游背景指引下,通过艺术设计的手段,分为几个改造模式层级来建设不同空间:第一层级:广告服务,乡村聚落范围;第二层级:基础设施,乡村聚落边界500米内;第三层级:旅游设施,乡村聚落外500米至3千米内,建设三线工业遗产主题公园、商业综合体等,将工业遗产中所蕴含的历史内涵、文化特色、人物事迹等以物化的形式表达出来,通过此类衍生设计方法,让人们更为直接的了解三线工业遗产建筑的价值意义。

第一层级,位于乡村且嵌入乡村的三线工业遗址。往往受到邻近接触的影响,在村民漫长的居住存在中,已经习惯成为生活记忆的一部分。当对其改造再利用时,要保证原有的空间形态和肌理,同时提供足够的公共交流空间。作为当地公共服务的中心,这些三线工业遗址可以重现当地记忆中的生活方式,以公共服务和文化展览的方式为乡村提供交流和功能空间,同时也能带动乡村旅游发展。例如提升活力的轻商业空间、微影院、乡村文化馆、乡村图书馆、乡村小学。

第二层级,位于与乡村聚落相邻500米范围内和乡村边界的三线工业遗址。与农村基础设施相结合的同时,根据乡村旅游的需要,设置更具地域特色的功能。例如,附属于乡村聚落的民宿、具有独特地方文化的餐饮、三线工业遗产社区主题公园等,以丰富完善的设施带动该地区的消费。

第三层级,与乡村聚落完全相离的工业遗址。第三级规模更大是因为不靠近乡村的三线工业遗存相对独立,可以形成自给自足的形态。该地区包括分散在农村居民点周围500-3000公里的工业遗存。这些工业遗址,再加上工厂的历史文化价值,可以发展工业旅游,也可以根据周边环境建设成旅游景点和老年人休闲养老空间。这既彰显了三线工业遗产的内在价值,也减少了乡村聚落对当地文化的破坏。

(三)传承与推广

三线工业遗产建筑见证了乡村的发展历程,需要深入挖掘其文化内涵,这种“三线文化”所包含的历史事件、故事典故以及当时人们在这种特殊的历史背景下的遗存实物,是留存下来的时代的印记,是后人了解三线建设,体味三线精神最直观、最真实的资料,都是工业遗址所蕴含的宝贵的非物质文化遗产。

例如可利用三线工业遗存建筑改造为博物馆,这种改造方法在当今使用较为常见,同时在乡村旅游发展中同样适用。在农村,自建博物馆缺乏相关的文化组织,很难获得更多的资金支持。以工业厂房改造为博物馆的形式,以建筑本身作为展品,以厂房本来所具备的大跨度、大层高来展现工业文化或者当地区域文化方面,具有极大的优势。特别是一些具有较久远的三线工业历史的乡村,或没有其他文化、自然环境等优势因素支撑的乡村,打造自身的文化品牌,提升旅游产品质量,显得尤为重要。同时,对于改造为博物馆这一类公共性建筑,一方面能够提升乡村基础建设,另一方面,所营造的公共空间有益于提升乡村文化活动,提升乡村文化内涵。

传承与推广三线工业遗产建筑的文化精神在当下具有重要研究意义,对其充分挖掘和研究,可以丰富三线遗址的历史文化内涵,同时再加以多种形式展示出来,可使“三线精神”更加鲜活饱满,在推动乡村旅游发展的同时,给人以深刻的教育意义。

五、结语

湖北省三线工业遗产建筑是我国三线建设时期工业遗存的重要组成部分,在我国工业化进程中起着不可替代的作用,极大地丰富了我国三线工业遗产的内涵。目前湖北省三线资料及研究成果较少,其发展空间较大,许多有价值的遗址需要被挖掘和保护。

三线工业遗产因其“靠山﹑隐蔽﹑分散”特点,导致大量建筑毁坏及空置。在乡村旅游背景建设下,需要整合乡村旅游资源优势,根据改造模式的不同层级进行空间衍生设计,从而改善当地乡村公共环境,带动旅游业发展,推动地方品牌建设和乡村脱贫攻坚,助力乡村振兴。

参考文献:

[1]徐有威,周升起.近五年来三线建设研究述评[J].开放时代,2018(02):69-79.

[2]万涛.鄂西北地区三线建设工业遗存的空间形态研究[D]. 华中科技大学,2017.

[3]刘志钰.基于生产单元的鄂东南三线建设工业历史文化遗产保护研究[D].华中科技大学,2020.

[4]吕建昌.中西部地区工业遗产旅游开发的思考——以三线工业遗产为例[J].贵州社会科学,2021(04):153-160.

基金项目:本文为2021年度湖北省高等学校哲学社会科学重大项目“城市意象理念下“三线”工业遗产与乡村旅游结合的发展模式研究”阶段性成果之一(项目编号 21ZD077)。

作者简介:杨璐(1986-),女,湖北师范大学美术学院环境设计专业教师,研究方向:工业遗产建筑与公共空间设计。

李悦(1998-),女,现研究生就读湖北师范大学美术学院环境设计专业。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号