- 收藏

- 加入书签

日用茶具《月是故乡明》的创作分析

摘要:在这个文化繁杂的时代,各种风格的设计流行于市,设计的方向逐渐转向将传统与现代糅合。但现今大多数的设计总是热衷于将各种风格折中拼贴,迎合所谓的大众潮流,这样的作品少了简单纯粹,多了繁缛附庸。陶艺作品《月是故乡明》所展示的就是传统与现代的结合。整套茶具设计的造型以几何为基本形态,运用雕刻的装饰手法,以赋予传统新的姿态。

关键词:传统;现代;几何造型;紫砂;陶刻

这是一个文化多元的时代,随着科技的飞速发展,人们也有了更好的生活方式和更为便捷的信息获取渠道。而在这样一个时代,该如何利用现有的条件去做好创新设计则是设计师们应该考虑清楚的。

当前,我国正大力推动文化创新,市面上的文创产品层出不穷,可要数“精”者却是少之又少,大多都是因为把握不好传统与现代的“度”的问题。要想在传统中找新意,在现代中寻本源也确实不是件易事。《月是故乡明》这套陶艺作品则是将两者结合的一次尝试。将紫砂作为制作原料,尝试以几何为造型元素,并以陶刻作装饰,这是一种新与旧的结合。作者希望未来在探索现代与传统和谐交融的过程中能寻找一种更能被现代人所接受的文创风格。

1作品的创作背景及创作意图

1.1创作来源

1.1.1 自我想法与经历

在创作《月是故乡明》这套陶艺作品期间,作者有幸拜读了王受之老师的《世界现代设计史》,对于设计的概念有了更深一步的了解。作者认为设计应该是追古溯今的,它不该是完全传统的东西,且它也不该和过去完全割裂。它更像是联结了过去和现在的见证品,是联结了人的各种主观思想的作品。所以在创作设计的过程中也有意凸显这两者的某些方面,例如在整体上设计呈几何造型、紫砂壶制作工艺的运用、陶刻等。而采用紫砂的制作工艺则与作者的经历有关,在作者的家乡宜兴,紫砂行情每况愈下,导致这一结果的主要原因就出在产品的设计方面。

1.1.2对紫砂行情的思考

当前,紫砂市场鱼龙混杂,市场上充斥着各种高价的所谓“全手工”的紫砂产品,而导致这一现象的原因其一是市场管理的不规范,其二是大多消费者无法正确判断产品价值。而在产品的设计上也缺乏创新,大多产品仍是沿袭传统。在这样的尴尬境况下,作者认为开拓创新设计思维尤为重要。

1.2 创作意图

当前正是信息飞速发展的时代,处于这一时代下的设计者们应该如何把握设计的“度”的问题至关重要。设计不该是各种风格的随意拼贴,也不该完全照搬传统。它应该有血有肉,有思想有灵魂,它代表的不仅仅是设计者的个性更是这个时代的态度。《月是故乡明》的创作也是一种新旧结合的尝试。旨在希望更多的设计者可以打破传统思维的禁锢,设计出新的姿态。

2 作品的创作构思及效果图

2.1作品造型的构思

2.1.1月亮

“露从今夜白,月是故乡明”,唐代诗人杜甫的一首《月夜忆舍弟》道出了对舍弟无尽的思念,而诗句中的“月”又是多少古代文人墨客表达思念的寄情之物。作品《月是故乡明》在造型设计方面便借鉴了“月亮”这一形象。

“月”的造型众多,有新月、峨眉月、满月等。在此以上弦月(半圆)为壶身的整体造型,体现月亮这一形象。在壶盖处则采用渐盈凸月(椭圆)的造型,以达到“月中月”的寓意。表达了作者在他乡看见月亮时,心中对故乡的思念之情。

2.1.2提梁壶

提梁壶是指以提梁为把的紫砂壶,始于北宋,流行于明清。它是一种比端把壶年代更早的壶式,其壶把的造型是在肩部两端连以半月形提梁。因古人饮茶,是将茶壶放在茶炉上烹煮,是以用提梁壶更为方便。提梁与壶身的重心在一条垂线上,提执时比较省力,也不易损坏,只是斟注时较为费力。壶把提梁的设计一方面是为了整体的美观效果,另一方面也是考虑到当下使用烧水壶成了一种饮茶潮流。

2.2作品色彩的构思

色彩搭配可以说是整个设计中非常重要的一环,好的色彩搭配不仅能达到视觉上的冲击,在某种程度上来说它也能代表作品的某些寓意。《月是故乡明》这一整套作品采用的是紫砂泥料中的黄金段泥,主要是为了表达月的颜色。黄金段泥在其烧成温度在1170℃—1190℃时,呈色为金黄色,在同类泥料中用以代表月色再合适不过。

棕色为该泥料颜色的同类色,因刻绘效果不甚明显故辅以颜料加深刻痕,使整体效果更和谐。

2.3作品的效果图

通过多次造型的修改和调整,作者最终设计出一下一套茶具。(如图1)

3 作品的制作过程

3.1模种的制作过程

3.1.1茶壶模种

通常情况下,紫砂壶会采用手工成型的方式进行制作,比如圆形壶式,有石瓢壶、倒把西施等,或是方形器之类。但由于《月是故乡明》的茶壶造型较为特殊且并无前人进行制作,所以手工制作的成本颇高,故选择模具成型的方式。

模种的制作材料为普通紫泥,首先要将作品的各个部件捏制出来,并放置在具有一定湿度的泡沫箱内进行保存。由于紫砂泥的泥质颗粒较大,且含有杂质,故在泥料含有一定湿度的情况下,长时间地放置在外面容易导致泥料的整体开裂。之后是将各个部件逐一打磨准确,期间依然需要保湿存放,最后将具有一定湿度的模母进行打磨抛光。(如图2)

3.1.2茶杯模种

茶杯的模种采用车模轮制的方式进行制作,首先选取一个大小近似的圆柱形石膏块,由于石膏块放置时间稍长,且过于干燥不利于后期车模,故将整体清洗后再浸于水中一段时间,使其湿润,便于后期车模的制作。轮制过程中,先将石膏块插在车模机的中心轴上,之后按照图纸上所绘制的造型和尺寸逐步车出杯子的造型。

3.2模具的制作过程

3.2.1壶身模具

模具成型是现在陶瓷制作方式中最为重要的生产方式之一,相比手工制作的成型方式,模具成型更为便捷,且能大大降低制作成本。

《月是故乡明》的壶身整体为一个不规则的六面体,考虑到后期泥片成型的制作步骤,故而在模具翻制上采用了六瓣式。首先在模种周围填补上泥巴,填至与模种表面差不多齐平的位置,并设置卡槽。其次用玻璃板将模种四面围住并用绳固定,再在玻璃板的四个角处用泥巴堵住。一是为了石膏定型,二是防止在石膏浇注过程中发生侧漏。在浇筑石膏前,需清扫模种表面并涂抹脱模剂,这是为防止翻模过程中模种和模具无法分离的情况发生。待浇注石膏静置一段时间后,石膏定型再拆除玻璃板,并将石膏表面进行修整。剩余步骤按照先翻制正反两面,其次翻制壶身两侧,最后上下两部分的顺序依次进行翻制。待翻制完毕,进行烘模。(如图3)

3.2.2壶盖模具

壶盖整体造型为椭圆形,模具分为两部分,翻模步骤是先翻制壶盖的上部分,接下来翻制壶盖口沿部分。翻制口沿部分时,需确保石膏只到口沿部分,这是为了方便后期的制作。最后进行烘模。

3.2.3茶杯模具

茶杯的模具分为三部分,在翻制前先找模种的模缝线,也就是茶杯整体的对称线。翻制步骤是先翻制模具的一半,再翻其另一半,最后是底部。待翻制完毕,进行烘模。

3.3印坯的成型过程

3.3.1打泥片

在紫砂壶的制作过程中,不论是全手工制或是半手工制,拍泥片都是其中必不可少的一步。首先根据所需用量取一块泥,再用“泥搭子”进行拍打,先用弧形面将泥块拍扁,再用平面拍打,以此步骤反复操作,直至将其拍打得厚薄均匀。最后再用工具使其表面光滑平整。

3.3.2印坯

将泥片印在模具上,并按照模具上的大小将泥片进行切割,待六片切割完毕,在各个泥片的边沿处,涂抹泥浆,将六瓣模具进行拼合。在此,模具起一个定型的作用。待静置一段时间后,再将模具拆除,并将生坯放置于套缸内进行保存。

3.4手工制作过程

3.4.1开口

这一步骤就是给壶开口,将印压整合好的壶身和壶盖放置一起,按照壶盖口沿处的大小给壶开口。在开口后也需反复修整壶口,使其与壶盖完全契合。

3.4.2打孔

这一步是为制作壶嘴处的出水孔,在生坯需装壶嘴的地方,根据制作的壶嘴大小用打孔器打出出水孔。

3.4.3装壶嘴

在壶嘴与壶身粘接的边沿处涂上泥浆,用标尺放置在壶身的对称线上,而这也是壶嘴与壶把的中心线。对着这条中心线在打了出水孔处安置壶嘴。之后用明针等工具将其周围打磨光滑。

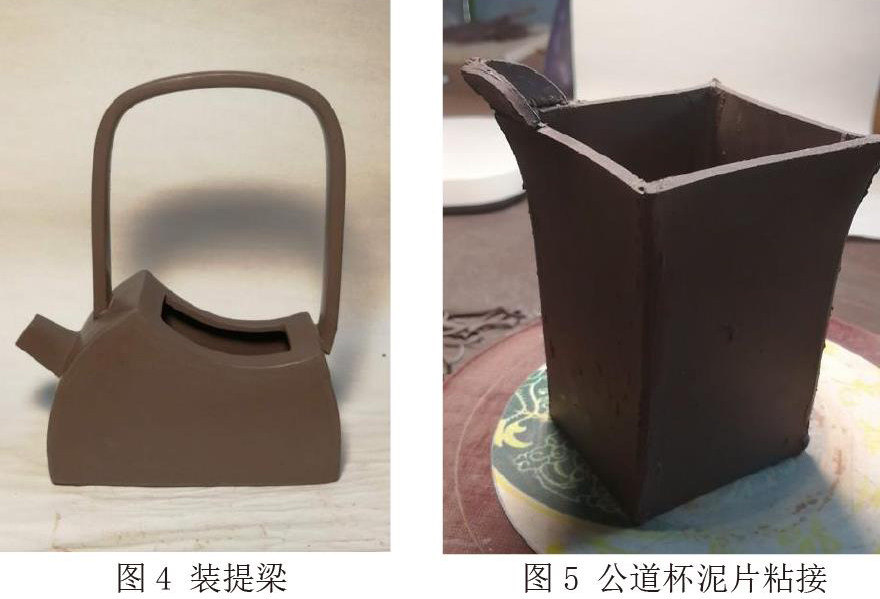

3.4.4装提梁

装提梁是在整个紫砂壶制作过程中较有难度的一环,在设计过程中,就曾反复考量壶把的高度问题,一旦壶把过高,或是粗细不适都有可能导致梁的变形。但若提梁太低又会影响使用感受和美观效果。制作提梁首先是搓泥条,按照尺寸要求,将泥条切出合适的长度,再将其拍打成具有一定厚度的泥条,再切去多余部分,反复修整梁的表面,将其在泥凳上凹出图纸上的造型,再置于套缸中进行保存,待其具有一定韧性后再装梁。在装梁时,依然用标尺作比,将标尺放置于壶身的对称线上。在梁的底部两端,用泥浆涂抹,再对准中心线进行安装。安装完成后再进行修整打磨。(如图4)

3.4.5公道杯泥片粘接

在整套茶具中,公道杯是立方体的造型。相比模具成型的方式,全手工制的泥片镶接法更为适合。泥片镶接是一种传统的紫砂制作技法,通常用以制作方型器。主要是用泥片拼接的方式全手工制成。首先用纸绘制一张按照图纸尺寸裁剪过的纸张。其次拍打泥片,将需要用到的五片泥片拍打至厚薄均匀。随后放置于套缸内进行保存。待泥片具有一定韧性,将其按照尺寸进行裁切,先将公杯的四面进行拼合,泥片边沿处用泥浆进行粘连。(如图5)

3.5陶刻制作过程

陶刻是紫砂的常用装饰手法之一,一般在器物表面进行刻绘。以刀代笔,通常刻以书法或绘画。整套作品根据器物造型进行设计,在壶的正面刻绘飞鸟的图案,在壶的背面刻写“月是故乡明”的书法字样,是以与主题相契合。在公杯上也刻以雀鸟图案与壶相呼应。茶杯杯身均刻以“月是故乡明”的书法字样。

紫砂陶刻的刻刀刀锋呈45度角倾斜,其陶刻方式分为单刀刻法和双刀刻法,所谓单刀刻法是指仅刻绘一边,其刻痕的另一边会有毛边,这能使得画面自然生趣。而双刀刻法一般用于书法刻制,指笔画刻制时,刻完一边后,再将另一边加刻一刀,使其字体看起来笔锋清晰凌厉。而这套作品的刻制工艺皆采用单刀刻法。

3.6中温烧制过程

整套作品由黄金段泥制作而成,要使得泥料呈色为金黄色,故选择烧成温度在1180℃的中温推板窑,该窑烧成气氛为还原气氛。上窑前,须在茶壶口沿处撒上一层石英砂,这是为防止壶身和壶盖在烧制过程中发生粘连。烧制过程比较顺利,但壶梁有轻微变形。(如图6)

3.7上色

烧制成的作品整体颜色呈金黄色,但陶刻画面不甚明显,故选择用棕色料涂抹壶身,使颜料印染于刻纹处,从而达到显色的效果。

参考文献:

[1]王受之.《世界现代设计史》.北京:中国青年出版社,2015.12-22.

[2]章秦娟.《陶瓷工艺学》.武汉:武汉理工大学出版社,1997.3-11.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202204/a98720220485-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202204/a98720220485-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202204/a98720220485-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202204/a98720220485-4-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202204/a98720220485-5-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202204/a98720220485-5-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号