- 收藏

- 加入书签

龙凤呈祥

龙是中华民族的文化象征,在广阔的国土上,南北东西,各个民族,在历史上,在民俗里,有着龙的传说。中原地区仰部文化的濮阳龙。北力地区红山文化的玉龙,南方地区楚文化的龙等,为我们留下珍贵的古代工艺文化和民俗文化史迹。

在商代青铜器纹样中,龙纹并不十分显要,但亦多种变化。如卷龙纹,身驱作卷曲状,呈圆形,多与水器结合,双体龙纹,一头而两体,左右展开,多饰于沿,龙在中国文化中的地位和在中国人民生活中的影响,引起了中外众多学者的研究和注意。它的产生和发展,众说纷纭,有认为龙是蜥蜴变的,它有长的身躯和四足:有认为是鳄鱼变的,它有角质的鳞片,能入水。有认为是蛇变的、它有鳞长身,并且可以蜕变:有认为是鱼变的,鲤鱼跳龙门而化为龙,等等。我们认为,在古老的时代,地球上可能确实存在看一种古爬行动物, 体长达数十米。有足卵生,生活在陆地或沼泽附近,在中生代极为繁盛,以后灭绝。这种庞然大物,给原始的人们留下深刻的印象,世代传闻,再加以想像和润色,以至成为龙的形象,哥窑是宋代五大名窑之一,都说元青花的存世数量少,但哥窑瓷器珍贵到全世界大约有一百余件,能成功烧制哥釉器是在明代时期的景德镇。从永宣年间至成化年间,哥釉瓷烧制技术已经达到完美的地步了,仿哥釉瓷瓶、斗笠碗、炉等盛行是在成化年间,烧出了金钩铁线。釉水内敛、油润。

品种的始创在底部用青花书写款识仿烧哥釉瓷器是在明宣德时期的御器厂。在明代晚期较为常见的是哥釉青花,器皿多见粗糙,纹片釉面闪米黄或黄色、粉红色,青花呈色多为蓝中闪灰或发黑的多表现在万曆朝的器物上,用白、褐色等彩料堆绘出的图案丰富多样。纹片釉开片呈米色或灰色,青花则青翠明亮、色则饱满浓郁多表现在清康熙年间。

哥釉瓷再一次达到顶峰的是明晚期至清乾隆。瓷器釉六层细碎纹片是效仿的对象,乾隆帝诗赞云:“铁足圆腰冰裂纹,宣成踵此夫华纷。”哥窑器釉层厚釉中气泡,辨别真假哥窑器的一个传统的方法是看釉内含气泡、犹如聚齐无数的小球犹如珠子一样。“金丝铁线”的纹样表现在网状开片的釉面,冰裂纹似的或重叠、细密小开片,黑色裂纹、细密的红、黄色裂纹较为粗糙些。明代《格古要论》中有这样的描述:“哥窑纹取冰裂、鳝血为上,梅花片墨纹次之。细碎纹,纹之下也。”在宋代以前,龙名与虎结合,有威武之意,如:龙化虎变,形容变化莫测,龙行虎变,比喻革故精新,龙行虎变,比喻威武庄重:龙争虎斗,比喻势均力敌:龙江虎浪,形容兴风作浪:龙吟虎啸,比喻声音豪宏:龙挐(na)虎掷,比喻勇猛争斗,龙精虎猛,比喻斗志旺盛:龙盘虎踞,比喻地势险要:龙潭虎穴,比喻凶险之处:龙骧虎步,比喻威武气势等。宋以后,多表示天子、权力在民间、则表示吉祥、喜庆,勇猛、神威等意义。

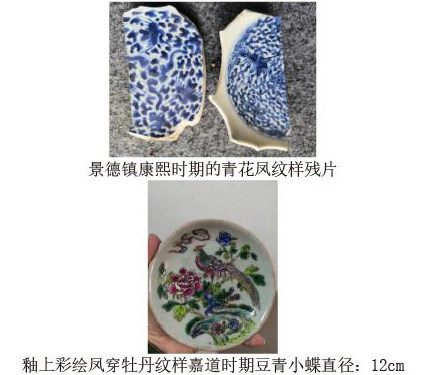

凤纹

其形象大体与明代相似,只是装饰更为华美,并组合为吉祥意义。凤纹与牡月组合,称为凤好牡丹,寓意幸福关好,凤纹写百鸟组合,称为百鸟期风,是广绣中常见的装饰题材,唐代韩愈《感春》:“春风吹园杂花开,朝日照屋百鸟语” ,表示春意兴盛,凤纹与梧桐组合,寓意天下太平,民心和乐,《诗,大雅》:“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”,《毛传》:“梧桐盛也,凤凰鸣也,臣竭其力,则地极其化;天下和治,则凤凰乐德”。古代以梧桐为凤鸟栖息之木,大约源于《诗经》,并有“梧凤之鸣”的成语。太平天国时期,凤纹被赋予反清含义,著名的如“丹风傲视蜻蜓",一只风鸟代表平民,回首怒视身后的蜻蜓,借蜻蜓与清廷同音,以示消灭清代封建王朝。《中国纹样史》P410-414页

龙纹

《尔雅·翼》谓龙的形象是“角似鹿,头似驼,眼似兔,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。”

在历史的演变中,龙的种类增多,又有“龙生九子”之说。明代的陈仁锡在《潜确类书》:“龙生九子不成龙,各有所好。蒲牢好鸣,形钟纽上:囚牛好音,形胡琴上:蚩吻好水,形桥梁上;嘲风好险,形殿角上:赑屃(bi xi)好文,形碑碣上,霸下好负重,形碑座上:狴犴(bi an)好讼,形狱门上;狻猊(suan ni)好坐,形佛座上:睚毗好杀,形刀柄上。”明代杨慎《升庵外集》卷九五:“俗传龙生九子,不成龙,各有所好:一曰赑屃,形似龟,好负重,今石碑下龟趺是也:二曰螭吻,形似兽,性好望,今屋上兽头是也:三曰蒲牢,形似龙而小,性好叫吼,今钟上钮是也,四曰狴犴形似虎,有威力,故立于狱门:五曰饕餮、好饮食,故立于鼎盖,六曰虮线趴蝮,性好水,故立于桥性:七曰睚毗,性好杀,故立于刀钚:八曰金貌,形似狮,性好烟火,故立于香炉:九曰椒图、形似螺虾,性好图,故立护门铺首。

清代的龙凤纹基本上继承明代格式,但应用则极为广泛,在陶瓷、染织、刺绣、漆器、金工、雕刻、彩画、剪纸等各类装饰中,均大量采用。有龙风合用,也有龙风单独使用的。龙的形态有多样变化,有行龙、坐龙,升龙、飞龙、盘龙、团龙,双龙等。龙除与云,水等陪衬外,还有宝珠、八宝等。传说龙口可以吐珠,因名龙珠,又称夜明珠,故双龙纹样,多以珠点缀,称“二龙戏珠”。唐代李白《玉真仙人词》:“清晨鸣天鼓,飙繳腾双龙”:李商隐《九成官》:“云随夏后双龙尾”,均指此。风有如意高冠,三尾羽、五尾羽或多羽。头和翅上羽毛为红色的,名丹风,又有丹鸟、升禽之称,或站立或展翅习翔。一般将风与牡丹相配,称丹凤朝阳。又多与梧桐结合,《诗.大雅》:“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”,比喻贤才逢明世。

明朱善《诗解颐》:“凤凰者,贤才之喻:高岗者,朝廷之瑜;梧桐者,贤君之喻:朝阳者,明时之喻”。原为歌颂群臣拥护周王的诗,此已作了引伸。清代的龙纹已完全程式化,并赋予吉祥意义。龙身修长,头增大,为身长的1/8;全身在1/3处屈曲变化;嘴张开,前有珠;下唇长,上唇短,称为“地包天”:鳞甲整齐,背鳍为双线;尾卷曲,后有分条如金鱼尾:足有三爪,四爪、五爪不等,但五爪只能宫廷使用;足的肘拐处有火焰状的披毛,显得威严华丽。此时,龙的装饰形式多种多样,有行龙、坐龙、升龙、团龙、蟠龙等有对龙和子孙龙、有草龙,其身尾如草叶状:有拐子龙,即将龙身变成几何形拐子状,以适应木器家具的装饰需要,并产生曲线与直线的对比美。龙自古被人视为神物,隐喻祥瑞.龙能兴云降雨,象征威武力量。汉代王充《论衡):“龙,人君之象也”,比喻才位。到后来,龙的各部位和与龙有关的事物,那被赋子了各种含义,如:龙额表示智慧,鹿角表示长寿,虎眼表示连感,牛耳表示鞋首,鹰乐表示勇区,狮鼻表示富贵,鱼尾表示灵活,大额表示辟邪等此外,龙飞风舞,值尾表示灵活,火额表示辟邪等等。此外,龙飞凤舞,龙凤呈祥等都是民间代表美好的名词。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号