- 收藏

- 加入书签

“一带一路”背景下中国与立陶宛文化交流及贸易现状分析

摘要:近年来在“一带一路”战略思想指导下,中立两国在文化交流和经贸领域等方面的合作有了长足的发展。本文通过研究立陶宛的起源与历史,进而分析波罗的海的文化特征及立陶宛的文化符号,总结当前我国与立陶宛在人文交流领域的良好发展现状。以最新的两国传统货物贸易的相关数据为基础,采用定性与定量分析方法,从进出口总额、进出口差额、贸易结构等方面对比分析,研究目前双边贸易发展趋势及特征。探究经贸人文领域发展的新思路,深入推进两国经贸、文化等领域的合作发展。

关键词:立陶宛;文化交流;双边贸易;协同发展

一、引言

位于波罗的海东南岸的立陶宛虽是欧洲一个只拥有6.53万平方公里国土面积、三百多万人口的小国家,但立陶宛却有得天独厚的地缘优势,立陶宛地处欧洲中心,是连接东西方的桥梁,并且是进入欧洲各区域最理想的门户。自二十世纪九十年代中立两国建交以来,特别是在“一带一路”倡议下,我国与立陶宛在经济、文化、科技等领域开展了更深层次的交流与合作。

二、我国与立陶宛的文化交流现状

众所周知,双方均为文化方面造诣极高的国家,立陶宛国为“人均拥有戏剧制作人数量最多的国家”,中国的历史文化繁荣程度更不必多言,两方通过签订合约,制定计划,派出代表团等方式进行交流,在文化领域大放异彩。从戏剧领域到舞蹈芭蕾领域,以北上广为中心,辐射到几个其他主要城市,最近五年间在中国舞台上呈现的自立陶宛引进的演出项目超过20台、近百场。

中立两国也在音乐方面展开交流,2015波罗的海国家“中国文化节”首演-内蒙古“音和思琴”乐团演出在立陶宛首都维尔纽斯举行。“一带一路”倡议实施以来,我国历史悠久的特色文化也以各种形式走进立陶宛民族的视野,例如武术、太极拳、汉语大赛、孔子学院等促进立陶宛人民对中国传统文化的认知。2017年11月,两国签署《谅解备忘录》,加强交通,农业,科技,旅游等领域务实合作,立陶宛正式加入到“一带一路”大家庭中来。

三、我国与立陶宛双边货物贸易现状分析

自1991年中立两国建交以来,两国在经贸领域合作交流不断深入,陆续达成了多项贸易协定和合作协议。2018年11月,中立两国共同签署了《“一带一路”谅解备忘录》,标志着立陶宛正式成为“一带一路”倡议的合作国。在“一带一路”倡议框架下,立陶宛成为中国在波罗的海三国中的最大贸易伙伴,中国也成为立陶宛在亚洲最大的贸易合作伙伴。

(一)中立两国2015-2021年双边货物贸易进出口总额

2015年以来,中立两国进出口总值迅速增长,从2015年的13.47亿美元增加到2021年26.29亿美元,增幅达到95%,年均增长率约13.6%。最新数据2021年比上年进出口总额增加3.33亿美元,同比增长12.7%。

中国自立陶宛的进口额自2015-2020年呈现逐年上涨趋势,2021年因全球疫情和政治因素的影响,进口额出现一定幅度的下降。但是中国自立陶宛出口额仍逆势上扬,出口总额逐年递增。事实和数据表明,中国对立陶宛的态度是积极的,中国市场对立陶宛是开放的,中国极力寻求两国在经贸领域的持续良好合作。

(二)中立两国2015-2021年双边货物贸易进出口差额

贸易差额是衡量一个国家或地区国际收支状况的重要指标,通过分析中立两国双边贸易差额对后期更深层次的经贸合作提供可靠的数据支撑。据中国海关总署的数据可知,除个别年份外,2015年-2021年中国与立陶宛的双边贸易差额整体呈现上升趋势,且中国一直为表现为贸易顺差,特别是2021年贸易顺差已经达到17.63亿美元,是2015年贸易顺差的1.65倍,年均增长率超过10%,贸易顺差增幅较大。

当前全球经济环境复杂多变,特别是近两年疫情的影响,让大部分国家和地区面对巨大的国内外经济下行压力,中国经济却表现出较强的韧性,成为2020年全球唯一实现GDP正增长的国家。中国秉承共建共享共赢的发展理念,展现出大国的担当,积极争取与每一个合作伙伴的协同发展。

(三)中立两国2020年-2021年双边货物贸易结构分析

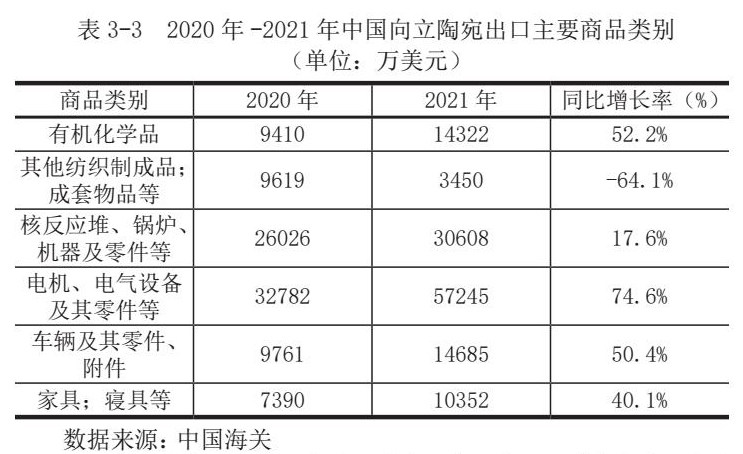

为了便于分析,下表只统计每年进口额和出口额较大的几种主要商品种类。

从双边货物贸易具体数据来看,2020年谷物、铜及其制品的进口额均超过九千万,两类商品合计约占进口总额的44%,据立陶宛农业刊物Agrorinka数据显示,谷物进口额中小麦占到95%以上;我国也从立陶宛进口其具有比较优势的激光产业、医疗产业等相关商品。而2020年前两大类商品在2021年均出现了下降,特别是谷物进口额急剧下降,进口总额降低超80%;杂项及化学品进口额增长约1000万美元;其他商品种类也都有小幅变动。

我国向立陶宛出口商品类别以非农业产品为主,其中电机、电气设备及其零件类商品比重最大,达到了3.28亿美元,约占出口总额的15%;其次是核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件类商品,出口额达2.6亿美元,约占出口总额的12%。并且这两类商品在2021年都有较大幅度的增长,其中电机、电气设备及其零件增长最快,同比增长率为74.6%;出口主要商品种类中只有其他纺织制成品出现下降,同比降低64.1%。观察和分析近两年进出口货物整体结构,我国向立陶宛出口的商品逐步向高附加值过度,呈现良好发展趋势。

(四)中立两国双边货物贸易发展原因分析

我国与立陶宛正式建立外交关系三十年以来,双边货物贸易有了较快的发展。特别是近些年在“一带一路”的倡议下,两国经贸合作有了长足的发展,原因主要有以下几个方面。

1.两国资源禀赋与比较优势不同。立陶宛国土面积较小,煤、石油、天然气等矿产资源相对贫乏,但却是欧洲拥有湖泊最多的国家之一,湖泊总面积达880平方公里,并且人们对生态环境的保护也非常重视,所以立陶宛的森林和水资源较为丰富。在科技创新方面,立陶宛的激光技术与生物技术都在欧洲乃至世界市场上占有重要地位。与我国存在部分领域的优势互补,成为两国进行经贸合作的驱动力。

2.经济全球化过程中,两国经济的快速发展。根据世界银行公布的数据,2011年-2020年间,立陶宛GDP由435.4亿美元增加到565.5亿美元,十年间GDP增长约30%。虽然受多因素的综合影响,其部分年份出现了负增长,但整体趋势依然是上升的。2011年2020年间,我国GDP由7.55万亿美元增加到14.72万亿美元,十年间GDP增长约95%,且实现连年递增,稳居世界第二大经济体。在全球经济一体化趋势的推动下,两国经济的快速发展为双边贸易的良好展提供更坚实的基础和更广阔的平台。

3.“一带一路”倡议下中欧班列的开通。中欧班列开通十余年,在国家政策支持、财政补贴等多因素助力下,中欧班列呈现爆发式增长,给“一带一路”沿线国家带去了更多的“中国制造”。从我国出发至欧洲主要城市的铁路运输比海运节省了很多时间,提高运输效率,同时安全性也更高。立陶宛是东西方的交叉路口,其首都维尔纽斯被称为“欧洲地理中心”。中欧班列的许多货物都经停立陶宛,由立陶宛通过铁路运输、海洋运输等方式快速分配至波兰、德国、荷兰等国,立陶宛根据其在西欧和独联体国家的丰富经验提供创新和复杂的物流解决方案。

四、促进我国与立陶宛文化交流及双边贸易合作的对策和建议

(一)提升文化自信并充分发挥文化交流在合作中的支撑作用

提升我国文化自信,增强文化软实力,从而在“一带一路”这一共同合作机制下,中国针对立陶宛的文化特色采用具体有针对性的合作方式,开展全方位的合作。充分考虑“一带一路”合作国的文化特性、地理环境、具体国情等现实条件,两国进行文化交流不仅局限于官方交流,应该是以官带民,以点带线。通过政府的引导,在全民范围内开展广泛的文化交流,逐步发挥最广大民众在文化交流的主体作用,实现“一带一路”倡议实施的灵活性和现实性,寻找新的突破口,为“一带一路”倡议的深化打通新路径,开拓沿线国家的合作潜力,推动实现命运共同体的建设。

(二)继续推进我国产业结构调整和优化

美国经济学家雷蒙德弗农指出,不同国家间产品的技术差距反映了同一产品在不同国家市场竞争力的差异,从而决定了国际贸易的变化。产业结构转型升级为对外贸易商品结构优化提供内在支撑,对外贸易商品结构优化为产业结构转型升级提供外源动力,二者相互促进,相互制约,只有二者形成良性互动,才能促进国家经济和对外贸易的协同发展。

随着我国经济的稳步发展,产业结构也在不断地进行优化升级,为我国与立陶宛的经贸合作提供新契机。在构建“双循环”新发展格局的战略指引下,我国政府制定出一系列政策措施,鼓励企业增强科技创新能力,提高产品科技含量和附加值,在国际市场上提升我国产品的市场竞争力和品牌影响力,不断优化出口商品结构,为我国产业结构创新升级注入活力。

(三)逐步实现中欧班列数智化转型。

中欧班列自开通至今,在多方共同努力下有了长足的发展,但是也暴露出诸多问题,例如开行质量不高、回程重箱率低等。特别是近两年由于疫情的影响,全球贸易格局稳定性下降,外贸数字化加速,中欧班列要顺势而为,逐步实现数智化转型。数智化是一个循序渐进的过程,可从硬件设施和软件更新升级入手,建立沿线国家运输、海关等数据库,实现运输可视化、业务在线化、决策智能化,确保各类信息的准确性和低延时,享受数字时代的红利,实现信息互通共享,带动国内及“一带一路”沿线国家相关行业和领域的共同发展。

五、结语

“一带一路”倡议实施后中立两国的传统文化展开了比较全面深入的交流与融合,促进了两国民族文化的输入与输出,为两国经贸合作提供良好的“软环境”。同时,分析研究当前两国贸易规模、贸易差额及贸易结构的现状,并探究当前变化趋势的深层次原因。提出两国在文化和经贸方面深度合作的建议,为建立和平发展的国际环境、为两国友好合作与发展提供借鉴。

参考文献:

[1]颜士州,走进波罗的海人[J].海外见闻,2017,2017年06月

[2]马铮,AB Linas 在波罗的海地区扩展业务[J].环球市场,2020,2020年11月:62

[3]金瑞庭,立陶宛经济形势研判及推进中立双边经济合作的对策建议[J]. 中国经贸导刊,2015,2015年9月中:7-8

[4] Ina Mar?iulionyt?,Lithuania: Boosting Cooperation with China [J].中国投资,2018,2018年7月第13期:50-51

[5]陈新,杨成玉, 中国与波罗的海沿线国家国际产能合作[J]. 欧亚经济,2017,2017年第6期:85-126

[6]穆重怀,中欧关系中的立陶宛[J].走进“一带一路”,2020,2020年10月:18-19

[7]立陶宛投资局(文),王晓波(译),立陶宛两大投资优势[J].中国投资,2019,2019年1月第1期:42-46

[8]刘馨蔚,立陶宛期待与中企加强科技创新合作[J].中国对外贸易,2016,2016年9月:70-71

[9]刘少才,立陶宛的共享单车[J].城市公共交通,2018,2018年5月:72

[10]铁路视点,波罗的海铁路将于2026年开通[J].现代城市轨道交通,2019,2019年5月:135

[11]水星,欧洲地理中心立陶宛—琥珀王国和篮球王国的故事[J].环球人文地理,2020,2020年5月:40-46

[12]王钟培,立陶宛经济转型中的私有化改革[J]. 经济研究导刊,2019,2019年第6期:179-180

[13]刘进,林松月,一带一路”沿线国家的高等教育现状与发展趋势研究(十五)——以立陶宛为例[J].世界教育信息,2018年,2018年第20期:30-34

[14]李廷祯. 中欧班列运输市场中的问题及对策——基于运输需求视角[J]. 中国市场,2020,2020年第7期(总第1034期):136-138

基金项目:本文为河北外国语学院校级课题《“一带一路”背景下中国与立陶宛文化交流及双边贸易现状分析》(课题编号:【HWYJY202203】)的最终研究成果。

作者简介:

张勃勃,女,河北省石家庄市人,硕士,助教,河北外国语学院国际金融学院,研究方向:工商管理。

张莉俊,女,河北省石家庄市人,本科,副教授,河北外国语学院国际金融学院,研究方向:应用经济学。

张军灿,男,河北省邢台市人,本科在读,学生,河北外国语学院国际金融学院,专业:2021级资产评估专业。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202225/a987202225138-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202225/a987202225138-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202225/a987202225138-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202225/a987202225138-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号