- 收藏

- 加入书签

黄陵抬鼓

摘要:“黄陵抬鼓”也称“龙鼓”,是具有鼓乐和鼓舞两种风格特点的一种民间艺术形式。它是黄陵祭祀活动和秧歌社火中常用的大型打击乐舞。

关键词:“黄陵抬鼓”形式独特;特点明显;具有典型的地域风格

其小抬鼓鼓面直径约45公分,鼓外形厚度约30公分,两根木棍横穿鼓梆,梢端系两条吊带,表演时两人同抬同打。中抬鼓鼓面直径约80公分、鼓外形厚度约50公分,装饰与小抬鼓相同,表演时两人抬一人打。大抬鼓鼓面直径约150公分、鼓外形厚度为100公分左右,表演时由16人抬三人打,三种不同的鼓一起擂动,气势磅礴,有排山倒海之势。

据《史记.五帝本纪》《山海经》 《黄帝内经》 《路史.疏仡纪.黄帝》记载,传说蚩尤铜头铁臂,能呼风唤雨,口吐烟火,交战时口喷烟雾,使黄帝军队无法作战。因此,黄帝按照三宫五帝的玄机,八门九江的要诀,以指南车为先导,设王旗、王麾,以夔兽皮作巨鼓,用夔兽的骨头作鼓槌擂鼓催战,响声可传3800里。黄帝指挥军队,三门齐发,王将俱击,终于一“鼓”作气,征灭蚩尤。这种传说较详细地阐明了“鼓”是黄帝时期发明的,龙是黄帝的象征,黄陵是龙的故乡。由此,这种豪迈粗犷、刚劲奔放的淳朴表演便繁衍流传于沮河两岸。

黄陵抬鼓历史悠久,源远流长。通过多年的挖掘、搜集、整理、改编,逐步趋于成熟,具有一定的观赏性和艺术性。其表演阵容庞大,人数可达100多人,有大抬鼓一面(指挥鼓),16人抬3人打;中抬鼓四面,每面两人抬一人打;小抬鼓16面,两人抬两人打;大镲32副,鼓旗四面,龙旗20面,指挥官一名。

黄陵抬鼓中的大抬鼓表演一般是16名壮汉共同抬起一面大鼓(像抬大花轿一样),脚踩着最简朴的“十字步”和“开合步”步点。是整个表演方阵的最高位置点,三名鼓手在最高处(肩上)重击鼓面、鼓腔,一则指挥表演整个方阵协调统一。二则引领全场锣鼓的变化流动,背后有黄陵抬鼓四面鼓旗相随。中抬鼓表演一般是两人抬鼓一人击打三人为一小组的表演。抬鼓者时而保持鼓面静止不动,让鼓手打击出华丽的鼓乐,时而上下左右翻转鼓面,让鼓手前后左右跳跃击打鼓面,使中抬鼓展现出鼓舞之美。小抬鼓表演一般是两人同抬两人同打的形式进行,从行进步伐到鼓点变化再到动作起伏要完全一致协调,一般多采用一人进一人退同时击打或两人同时静止击打、同时移动击打、同时旋转击打(横向移动较多)的方式进行,是表演方阵流动性最强的单元。大镲表演除传统表演技法外,加入了头顶击镲、胯下击镲,滑步击镲和相互切镲技法,使整个抬鼓方阵表演打击乐、铜器和鼓乐鼓舞有机结合、相得益彰。黄陵抬鼓中的龙旗有两种,一种是“三角龙旗”另一种是“刀式龙旗”两种龙旗都带有各种龙文化,龙图腾的元素,其主要作用是营造气氛、流动串插、点缀表演。

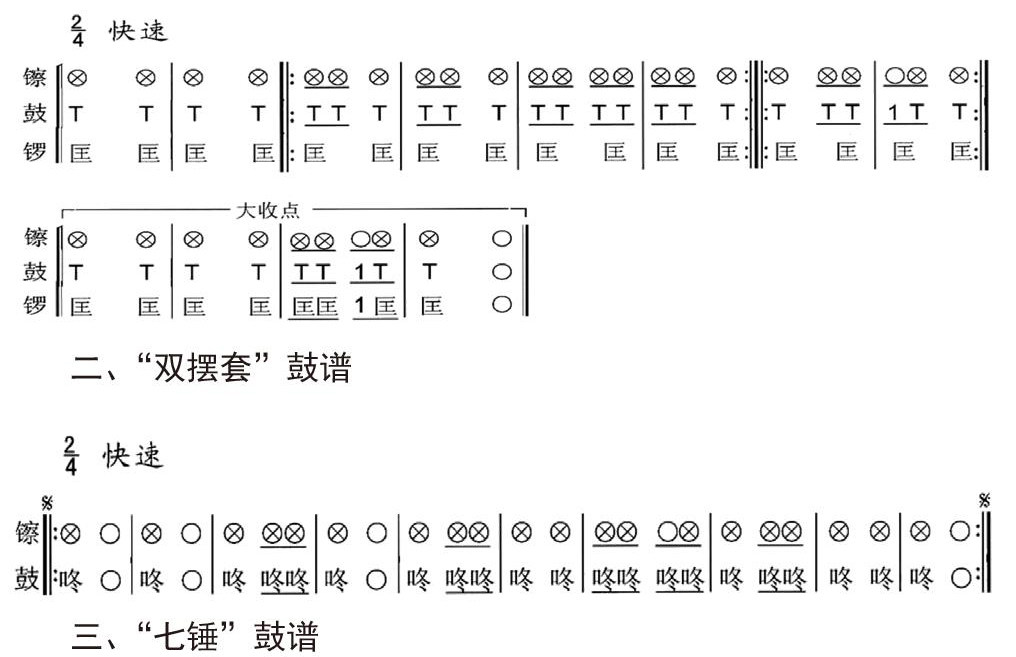

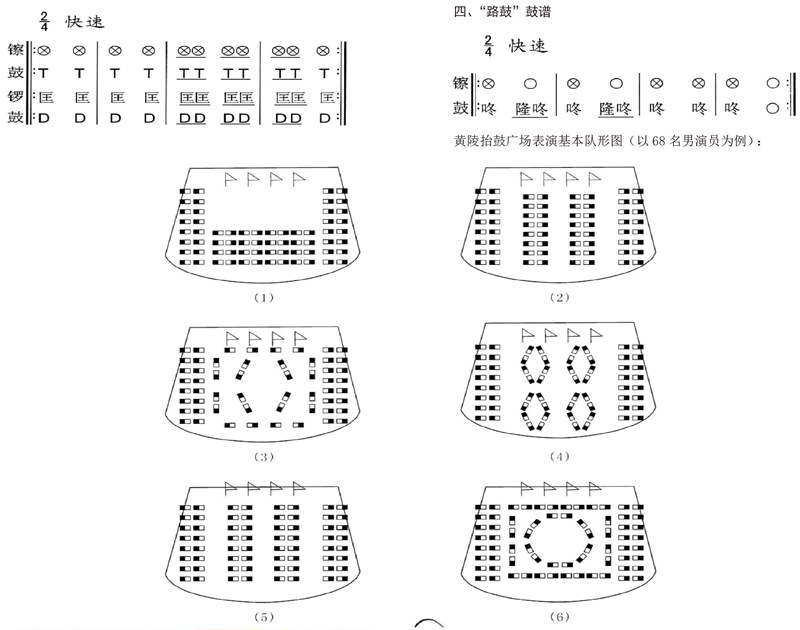

黄陵抬鼓有两种表演形式:一种为行进路途表演,一种为广场定位表演。两种表演形式的基本鼓点有紧凑强烈的“沙锣鼓”、简炼浑厚的“摆套鼓”,以及创编后的“路鼓”“七锤”等鼓谱。

黄陵抬鼓广场表演基本队形图(以68名男演员为例):

黄陵抬鼓其主要表演发展传承的区域是、黄陵县阿党镇北村行政村,全村无论男女老少说起抬鼓、谈起热闹,那是个个能行人人能来。千年的文化积淀形成了独特的龙乡文化,黄陵文化工作者通过多年对黄陵抬鼓的挖掘、整理、研创,在陕西省舞蹈家协会前任主席李开方老师的亲自指导下,编创了不同于陕北风格和关中特色的黄陵抬鼓。

黄陵抬鼓曾在1997年丁丑年清明节由陕西省文化厅组织举办的大型文艺演出《锦绣中华》中崭露头角,同年六月,在陕西省委宣传部组织举办的电视晚会《同一条根》中展示风采,10月24日,又在全国24个城市电视台联合晚会中再次展演,从此以后20多年来黄陵抬鼓,参加过延安过大年秧歌汇演、“千禧年喜迎盛世”、清明重阳中华大祭祖、2018年中国黄陵桥山山地户外公开赛暨世界华人姓氏跑、我要上全运2020世界华人寻根祭祖健身徒步大会、中华人民共和国第十四届全国运动会山地自行车比赛等各种重大活动中,呈现出其豪迈粗犷、刚劲奔放、淳朴洒脱的艺术魅力,为推介黄陵,宣传黄陵,增强民族凝聚力和自豪感发挥其独特的艺术影响力和感染力。

参考文献:

[1]赵杰.河南武德镇抬鼓田野初考[J].音乐创作,2012(09):136-137.

[2]吴丹.河南省非物质文化遗产“武德镇抬鼓”考察报告[J].现代装饰(理论),2012(03):93+95.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-4-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-5-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-5-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-6-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/a987/a987202230/a98720223094-6-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号