- 收藏

- 加入书签

基于4R危机管理理论的城市洪涝灾害应急管理能力提升研究

摘要:近年来,我国频发的城市洪涝灾害对社会和生命造成了重大的影响。加强城市洪涝灾害应急管理是新时代城市洪涝防治重要防线。本文简析了我国城市洪涝灾害应急管理现状,基于4R危机管理理论,从危机缩减、预备、反应、恢复四个阶段提出了应急管理能力提升对策,以期为我国城市洪涝灾害应急管理提供参考。

关键词:危机管理;洪涝灾害;应急管理;防洪减灾

引言

近年来我国城市洪涝灾害频发,导致社会经济损失严重,公众生命安全频受威胁,“逢雨必涝、城市看海”时常成为舆论热点。根据水利部公布的《2021中国水旱灾害防御公报》统计显示,仅2021年全国因洪涝受灾有5901.01万人次,590人死亡失踪,直接经济损失2458.92亿元,占当年GDP的0.22%。面对风险高、强度大、破坏强的城市洪涝灾害,应急管理是保障人民生命财产安全的防线[1],也是有效减轻和避免人员伤亡、经济损失和社会影响的关键。从应急过程的角度来看,突发事件具有特定的生命周期,政府需要根据其发展过程阶段性特点采取不同的应急措施[2]。本文基于4R危机管理理论,提出构建集预防、控制、恢复于一体的全过程应急管理体系以期为我国城市进一步提高洪涝灾害应对能力提供参考。

1 我国城市洪涝灾害应急管理现状

目前,我有大部分城市都建立洪涝灾害的应急管理体系,在汛期抗洪抢险中发挥了重要作用,但各城市洪涝应急管理能力在应急管理储备、应急管理主体、应急管理过程方面仍需完善。一是应急管理储备亟待增加。洪涝灾害爆发后,面对救援压力陡增、基础设施损毁严重等突发情况,受灾地区的资源需求量一般远超出常态化资源储备量,政府在短时间内做出快速有效的决策并调配庞大的应急资源有时间差。二是应急管理主体割裂。我国城市洪涝灾害应急管理主体呈碎片化,各主体之间协作共享不够,没有完全形成防抗救一体化协同。另外,社会公众参与应急救援的程度不够深,范围不够广。三是应急管理过程失衡。城市洪涝灾害应急管理全过程失衡主要表现在忽视危机的预防和缩减、忽略城市洪涝灾害发展的动态性及持续性、分裂预警和响应机制的衔接关系、科学的灾后评估和学习机制四个方面。

2 4R危机管理理论

世界危机管理与组织的专家顾问Robert Heath在著作《危机管理》中提出了由缩减力、预备力、反应力和恢复力(Reduction,Readiness,Response,Recovery)构成的4R危机管理模式。他认为任何事物都有其产生的根源和表现形式,通过危机管理本源,事物危机信息的获取与预警;危机的准备与预防;危机的控制与响应;危机后的恢复与重建,能有效降低危机风险和管理危机[3]。

缩减力作为危机管理的主旨内容,连接着危机管理的全部过程[4]。把工作重点放在对危险源的初期识别上,可以从根源上降低危机发生的可能性,它的重要作用表现在将把关危机的关口在时间点上尽可能向前移动,这与我国坚持以防为,防抗救相结合,坚持将减灾工作趋于常态化相一致,全力将着重点从灾后的重建救助转移到灾前的预防管理相统一。

预备力着眼于在危机发生前就厉兵秣马、枕戈待旦,即将准备和预防工作分为预报警示、培养训练、演练实习三个层面,通过有针对性的制定危机预案、设立危机反应机制,捕捉分析危机发生时的动态与征兆,人员进行理论培训和常态演练,使相应的技巧与方法能够熟练运用到应对危机中,以此在预备力层面提升组织处理危机的能力[5]。

反应力在于当危机不可避免或已经发生时采取的决策,通过提高决策透明度和改善政府形象激励和引导公众共同克服危机,寻求不断降低危机发生所带来的损害。

恢复力是指在危机发生后所采取的为阻止危害进一步扩大的一系列措施,包含估算危机后的损失与修复的经济投入,总结危机应对和管理的全过程,及时合理的修复危机所带来的损害,达到快速减轻或消除不良影响,有效引导社会走出危机阴影[6]。

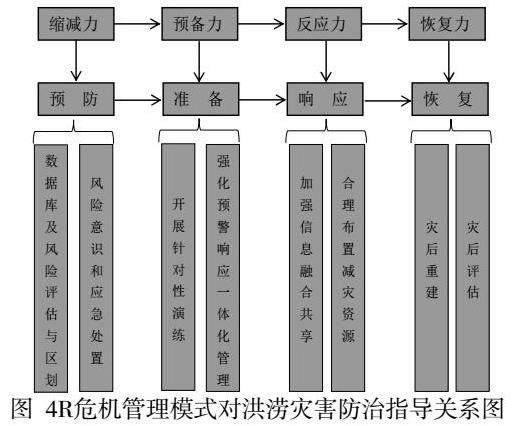

城市洪涝灾害与危机管理的特点相符,因此为了明确洪涝灾害防治的合理、有效性,将4R危机管理模式与洪涝灾害的发生、发展、恢复相契合,得到了4R危机管理模式对洪涝灾害防治各阶段的进行指导的关系图,如图所示。

3 城市洪涝灾害应急管理能力提升对策

3.1危机缩减阶段

(1)建立灾害风险数据库,实施风险评估与区划

风险评估是分析、辨别、发现城市洪涝灾害的过程,包括对城市洪涝灾害孕灾环境、致灾因子、承灾体及其潜在后果的识别[7]。积极利用第一次全国自然灾害综合风险普查,调查分析主要洪涝灾害相关的致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息、重点隐患情况、区域抗灾减灾能力的数据,建立灾害风险数据库。同时,编制风险区划图和防治区划图,并根据区域不同情况提出综合的而非单一的防治对策。

(2)动态制定应急预案。

分析现有各类应急预案的可行性和有效性,及时开展针对性的应急预案完善修订工作,开展预案培训、演练、修订、备案实施,使应急预案贴合相应的自然灾害和应急单位,使有关人员熟悉应急救援职责、程序等。同时,应急预案并非一案到底,其应具有动态性的特点,根据发展现状及时调整,以适应各阶段灾害的特征。

3.2危机预备阶段

(1)开展针对性应急演练

应急演练旨在提升处置和预防各类突发事件的应急救援和紧急疏散能力,锻炼应急指挥协调突发事件的反应能力和现场人员应急处置能力,持续落实深化建设应急准军事,普及应急减灾知识,增强员工应急减灾意识和自救互救能力。根据掌握的有关风险隐患、历史灾害规律、承灾体脆弱性水平,突出防范应对重点,有针对性的开展培训、应急演练等工作,推动洪涝灾害防治工作科学化、精准化,并不断细化完善应急处置方案和流程,确保应急预案贴合实际、切实可行,全面提升应对突发事件处置能力,形成协同合作的局面[8]。

(2)强化预警响应一体化管理

发布预警信息后依据应急预案和制度启动响应、落实措施,并及时向指挥部反馈行动进展情况。完善极端天气和重大风险研判机制,科学量化预警、应急响应的启动标准,规范预报预警信息发布,强化暴雨预警与应急响应联动,建立直达基层责任人“叫应”机制,按规定及时采取“五停”(停止户外集体活动、停课、停工、停业、停运)强制情施。果断组织人员转移避险,确保群众生命安全。

3.3危机反应阶段

(1)加强信息融合共享

建立应急管理部门同各涉灾部门之间的数据融合、信息共享和业务协同机制,加快建设自然灾害预警监测系统建设,加强气象、水利等部门数据与各地应急管理平台的有效衔接,有效避免自然灾害防治中的信息烟囱、数据孤岛等一系列问题,辅助政府智慧应急下的洪涝灾害应急决策能力建设。推动形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的智慧应急治理方式。

(2)合理布置减灾资源

建立统一的综合数据信息平台,各类资源统一入库管理,根据各应急主体权责合理分配应急资源。针对人员密集场所,如高校、医院、地铁站等易淹点增加资源的调配。在物资储备上加大对水域救援头盔、抛绳枪、橡皮艇、水面拦截网、急救药箱等救援工具的投入。基于风险评估和区划结果,合理布置应急避难场所、应急服务机构、救援队伍、物资储备等各类应急保障资源,采取有效措施补缺补差,切实有效实现灾害管理向灾害风险管理的转变。

3.4危机恢复阶段

(1)灾后重建

城市洪涝灾害会引起房屋倒塌、道路塌陷、隧道积水等一系列次生灾害,需要尽快恢复重建受灾设施,此外社会民众心理状况留下阴影,社会遭受灾害的破坏后,民众生活也需要保障。应尽快制定重建恢复方案,组建恢复重建队伍,针对重点区域率先开启重建工作。同时,针对整个洪涝灾害发生过程,应急部门要快速回顾梳理,针对预案、防控、救援等方面暴露出的不足,要有针对性的完成改进,实现应急管理全过程的闭环运转和动态循环。

(2)灾后评估

一方面是对洪涝灾害损失进行评估[9]。委托专业的社会评估机构对于受灾企业、公众等主体所受的损失进行合理评估,并进行相应的救助、补偿、抚恤。另一方面是对城市洪涝灾害防治的工程和非工程措施进行评估,对于不达标的防洪排涝工程进行整改,补足城市洪涝渍蓄空间和减排体系的短板,提高整个城市的防洪系统韧性。

结语

本文分析了我国城市洪涝应急管理的现状,基于4R危机管理理论探讨了城市洪涝灾害应急管理能力提升对策,从危机缩减、预备、反应、恢复四个阶段分别提出了相关提升建议,以期对城市洪涝灾害应急管理能力提升方面有所裨益,使城市具备一定的极端气候和超标准洪涝应对能力。

参考文献:

[1]李清彬,宋立义,申现杰.国家应急管理体系建设状况与优化建议[J].改革,2021(08):12-24.

[2]刘纪达,麦强.自然灾害应急协同:以议事协调机构设立为视角的网络分析[J].公共管理与政策评论,2021,10(03):54-64.

[3]罗伯特·希斯.危机管理[M],北京:中信出版社,2001.

[4]王宏伟,公共危机与应急管理[M].中国人民大学出版社,2015.

[5]王健竹.基于4R危机管理模型的城市社区应急管理能力提升研究[D].吉林大学,2021.

[6]潘星.地方政府应急管理能力提升研究[D].云南财经大学,2021.

[7]Subhajyoti Samaddar,Norio Okada,Junho Choi,Hirokazu Tatano. What constitutes successful participatory disaster risk management? Insights from post-earthquake reconstruction work in rural Gujarat, India[J].Natural Hazards,2017,85(1).

[8]谌舟颖,孔锋.河南郑州“7·20”特大暴雨洪涝灾害应急管理碎片化及综合治理研究[J].水利水电技术(中英文),2022,53(08):1-14.

[9]徐宗学,陈浩,任梅芳,程涛.中国城市洪涝致灾机理与风险评估研究进展[J].水科学进展,2020,31(05):713-724.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号