- 收藏

- 加入书签

多目标协同的工科专业课程思政建设途径的探索与实践

摘要:“四新”建设、课程思政和一流课程建设背景下,如何将工科专业课程思政教学目标与其他建设目标进行多目标协同和有机融合,是一个具有挑战性的课题。针对当前工科专业课程教学中存在的各种问题,从教学案例着手,就案例顶层设计、思政元素挖掘、有机融入路径、师资队伍建设四个方面开展深入研究,对解决工科课程思政教学问题具有重要意义。

关键词:多目标协同、课程思政、顶层设计

中图分类号:G642 文献标识码:A

引言

中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出要将思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节[1]。随后教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高〔2020〕3号),提出将工科专业课程要注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[2]。因此,高校思想政治教育正突破单一课程载体,课程间积极融合,形成全学科、全方位、全过程的思想政治教育课程体系,充分利用好好课堂教学这一主渠道,全方位提升思想政治教育效果。如何从战略角度看待高校工科人才的思想政治教育,如何通过协同育人促进当代大学生的全面发展,具有非常重要的时代意义。

1高校工科课程思政教学过程存在的问题

1.1全面育人理念与课程思政教学顶层设计之间存在偏差

高校思政教育在一定程度上发挥了培育理想、陶冶情操的功能,但其教学内容、课程教学模式与新时代大学生的接受方式、学习习惯不相适应,没有真正落实“以学生为中心”的教学理念,没有很好地实现全面育人的功效,其根源与工科高校育人理念上的偏差、课程体系顶层设计得不合理有关。工科高校的育人理念多是学“术”,而非传“道”,理念和认识上普遍存在偏差。原有的工科课程体系在设计上多为了思政而思政,有些工科专业课程甚至没有思政要求,课程思政教学目标不明确。实际上,工科专业课程教学时间长、教师与学生接触密切,对学生影响非常大。传统工科高校在教学中没能从课程设置上打破思政与专业知识间的桎梏,没有发挥工科专业教师对学生进行思想政治教育的作用,也没有在课程设置中引入课程思政评价系统。

1.2协同育人机制不完善

工科专业教师是“守好一段渠”的直接实施者和落实者,是立德树人根本任务的重要力量。但目前,部分工科专业高校没能各类人员之间形成思政教育合力,削弱了现有通识类思政课程的育人功能。本质上是缺乏有力的政策支持、科学的制度安排和有效的监督评价机制,没有建构起完整、持续的协同育人机制。

1.3课程思政教学过程方法缺失

工科高校教师与学生的知识结构都偏向理工类学科,重视自然科学知识,对人文社科知识比较淡漠,导致专业教师在思想政治理论和教学方法上存在欠缺,不能将思政理念与专业知识有机融合,课程思政教学目标体系不科学,思政元素挖掘困难、思政教学融入方法生硬。另外,现有的专业课程内容设置不具备思政教学功能,评价体系和绩效体系也没有将思政教育纳入其中,导致工科专业教师实施思政育人的源动力不足、积极性不高。

综上所述,目前工科课程思政教学普遍存在思政教学目标不成体系、思政元素挖掘方法缺乏逻辑性、思政元素融入路径不科学,导致了“贴标签”和“两张皮”现象、课程思政教学评价体系不完善,不科学等系列问题。

2 解决问题的方法与途径

2.1 协同多维目标,完善课程思政教学案例顶层设计

细分工科专业课程思政教学目标,总体目标包括通识目标、专业目标和工程教育目标。对协同多维目标,开展课程思政教学目标体系建设。

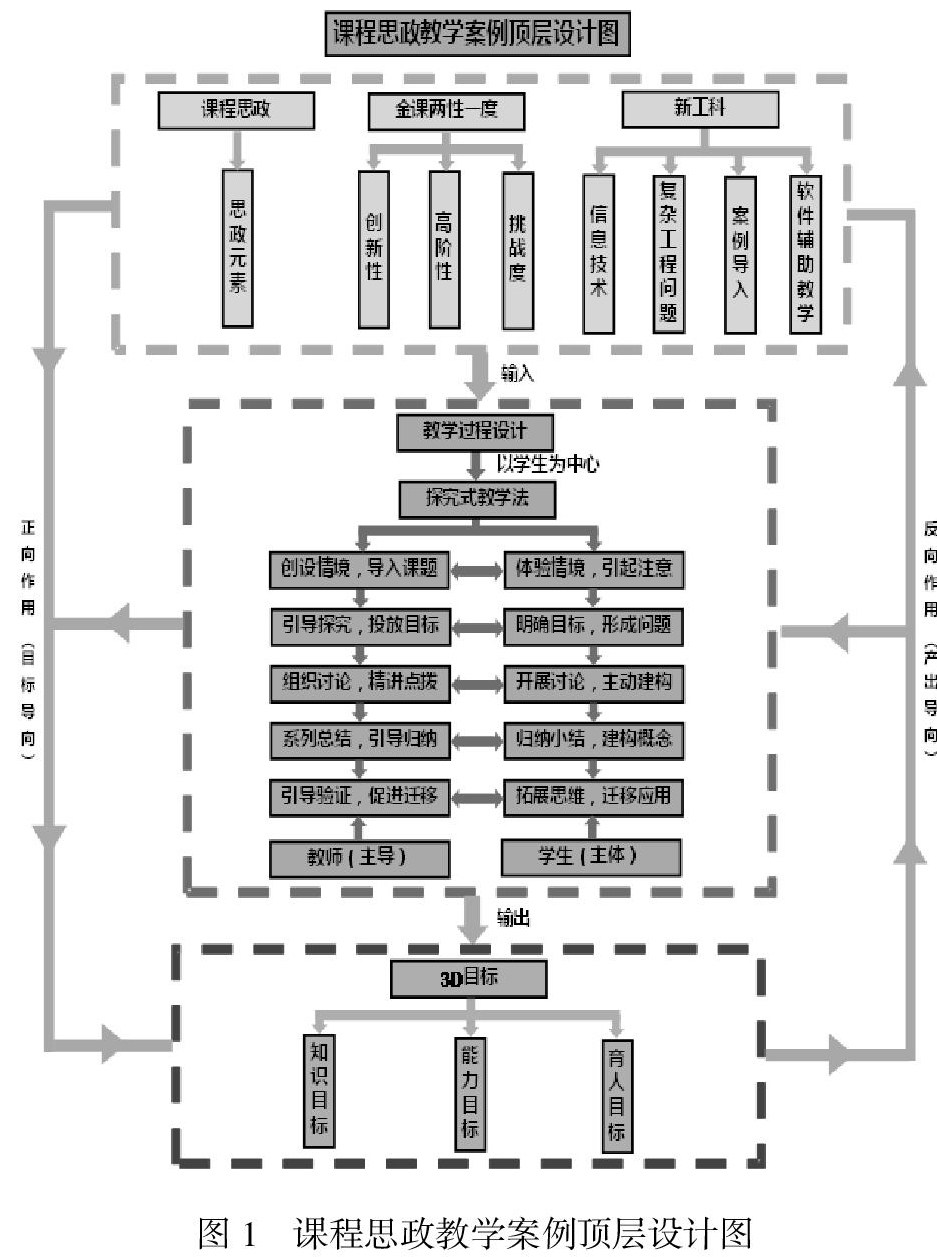

基于工科专业课程的性质和思政元素融入的难点、痛点问题,结合金课“两性一度”和新工科建设目标,对多维目标进行协同,开展工科专业课程思政教学案例的顶层设计研究,构筑课程思政育人大格局。利用本项目团队的科学研究课题,拓展专业课程知识的深度和广度,体现金课建设的高阶性、创新性和挑战度,同时应用信息化技术手段,开展案例教学,培养学生解决实际复杂科学问题的能力。在教学过程中突出对学生的价值引领同时,落实工科专业课程思政教学育人的根本要求。采用“一站式”设计原则,即将课程思政元素、金课建设的“两性一度”原则和新工科建设标准进行融合,作为输入项落实到“以学生为中心”的探究式教学过程中去,并将教学产出作为输出项与课程的三维(3D)目标进行对应。整个课程思政案例体系构成一个封闭循环,即由以“目标为导向”的正向作用过程和“产出为导向”的逆向过程(或反馈过程)构成,彼此间相互作用,各环节可持续改进。专业课程思政教学案例顶层设计方案如图1所示。

2.2深挖课程思政元素,完善有机融入路径

教育教学资源是工科专业课程有效实施的载体,是实施课程思政教学的重要依托。充分利用高校现有的科研与学科平台,为专业课程思政教学开展提供硬件条件支撑,同时大力开展产学研协同育人,充分利用科研院所和龙头企业的研发平台和资源,开展协同育人。此外,加强与本校马克思主义学院等思政教学资源的整合,拓展思政教学资源的共享渠道,共同建设思政教学工作站,让马院资深教师和党政机关干部定期来工作站指导专业教师思政教学,实现思政教师与专业课教师的同频共振。同时专业课教师应基于工科专业课程的具体特征,从哲学思维、科学精神、卓越文化和工程伦理四个方面深挖思政元素。

2.3拓展评价渠道,完善激励机制

开展以学生为评价主体、育人为主要功能的课程思政评价体系教学改革,在评价制度方面开展形成性评价方式和相对性评价方式改革,使课程思政评价机制更加科学化。具体实施时从学生信息员制度、督导监控、教师互评、学生评价和企业反馈五个方面开展教学评价体系研究,细化评价方法。学生信息员制度:授课班级设有学生信息员对教学过程进行监控和反馈,对学生集中反映的思政教学问题上报系部或学院。督导监控:学院、系部设有二级督导,对课程思政教学过程和教学质量进行全程监控,每月形成教学质量信息反馈表。针对反映的问题,由系部督促整改,并形成整改意见上网,便于学生监督。教师互评:每学期期末,学院组织教师进行互评,就专业能力、师德、课程思政教学效果等内容进行评价,考评结果作为评优、职称评定等的参考。学生评价:教务处组织学生每学期末进行网上评教,将思政教学评价结果与教师考核、评优、职称评定挂钩。企业反馈:本专业就所开设课程及毕业生质量制定相关调查表,不定期向企业征询反馈意见,特别是思想政治表现、品行等方面,其结果作为专业建设和课程改革的依据。

2.4强化师资培训,提升教师队伍综合素质

近年来开展的思政课程与课程思政建设、新工科建设和金课“两性一度”的建设对一线教师提出了更高的要求,正如毛主席所说“一日不学习就赶不上刘少奇”,强调了不断学习新知识、新思想、新技能对教师综合素质的基本要求。借助企业、科研院所和高校本身的资源,系统性地提升教师队伍在思想政治觉悟、思政理论教学水平和解决复杂工程问题的能力等方面的综合素质,对课程思政教学体系建设具有重要推动作用。

参考文献:

[1]新华社 《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,中共中央,国务院,2017.2.27

[2]教育部 《高等学校课程思政建设指导纲要》,教高〔2020〕3号,2020.6.1

作者简介:王小发(1978—),男,汉族,湖南洞口人,博士学位、教研室主任,研究方向为课程体系改革。

基金支持:2020年度重庆市教委研究生教改项目“新工科背景下专业型研究生培养中专业课程的内容组织与教学模式探索与实践”(yjg203083);“半导体照明原理与应用”课程思政建设(XKCSZ2244);2021年度重庆邮电大学“专业基础导论”在线金课建设项目,(项目编号:XJKXS2021-03);2022年度重庆邮电大学教改项目“多目标协同的工科专业课程思政建设途径的探索与实践”(项目编号:XJG22111)。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号