- 收藏

- 加入书签

试论新疆古代佛教雕塑的本土特色

摘要:古代西域地界辽阔,是丝绸之路的中间枢纽,伴随着丝绸之路的繁荣与发展,约公元2-3世纪佛教传入新疆,并在西域各绿洲形成了多个佛教文化中心。佛教传入新疆后促进了本土艺术的发展,外来佛教造像风格也催化了新疆本土的艺术创作,因此,佛教在西域的传播和发展的过程实质是佛教本土化的过程。自佛教传入,雕塑艺术迅速发展,西域佛教雕塑与当地文化相融合并混合着其他多种文化的表现形式,最终形成特点鲜明的本土特色。本文以新疆古代雕塑发展概况为切入点,论述外来文化对新疆古代雕塑的影响,并简要阐述新疆古代佛教雕塑的本土特色。

关键词:西域;雕塑;外来文化;本土化

引言

佛教大约在公元2-3世纪从印度传入西域,客观上促进了东西方文化艺术的交流与发展,西域由此成为佛教向中原地区传播的中转站。在漫长的发展过程中,虔诚的僧徒在塔里木盆地边缘的块块绿洲上,建造了许多寺院和佛教石窟造像,佛教雕塑艺术得到了长足的发展。在西域各地区的佛寺遗址中都可以看到遗留下来的佛教雕塑不仅具有典型的本土特点,而且具有非常高的艺术水平。在中国美术史中,西域雕塑是不可忽视的重要部分。

一、新疆古代雕塑发展概况

新疆古称西域,地处东西交通要冲。“西域”在文化语境之中已非单纯的地理概念,广义的西域文化指东西文化视野,而狭义的西域则仅指古代新疆文化,本文讨论的范围仅为后者中的一个小的文化单元。对于西域文化的特质,季羡林曾说过:“全世界历史最悠久、范围最广泛、自成影响而又影响十分深远的只有四个,那就是中国文化、印度文化、希腊文化和伊斯兰文化,诚然这些文化的交汇之处只有一个,那就是中国的敦煌和新疆。”[1]由于新疆的地理位置与人文环境是中西文化交流之地。因此,西域文化是多元发生、多元并存、多维发展的地域文化。

伴随着丝绸之路的繁荣与发展,公元2-3世纪,佛教传入地处丝绸之路中枢地段的古代新疆,外来的佛教造像技术促进了新疆本土的艺术创作。佛教造像艺术伴随着佛教传入的南北两条路线而带来当地的造像艺术的变化。本文所论的雕塑艺术皆以汉至宋代丝绸之路上的新疆为时空界限。

早在史前时期,新疆地区雕塑就已经开始发展,其中木雕成就最为突出,公元前2000年,楼兰人已经开始从事木雕艺术,而石雕和泥塑艺术品比较少见。佛教传入新疆以后,西域雕塑艺术才迅速发展起来。大约在公元3至10世纪雕塑艺术发展到高峰。按材质划分主要有泥塑、陶塑、木雕、石雕(包括少量的玉雕和象牙雕刻)、铜铸等雕塑品,主要分布在西域南道、西域北道(魏晋时期又称中道)和高昌地区。按照题材划分为宗教题材和世俗题材。佛寺遗址和石窟寺出土的雕塑以宗教题材为主。下文仅对佛教木雕和佛教泥塑作情况概述。

二、木雕艺术

在西域诸种雕塑艺术中,木雕是其中重要门类,自新石器时代就有木雕传统,中世纪时期木雕以新疆南部楼兰、尼雅等遗址中居多,木雕用材以杨木、柳木为主,其形式多为浮雕、圆雕、透雕,少量线雕。木雕中的宗教题材以表现佛教内容为主,其中代表性的有佛像和菩萨像。

1、佛像

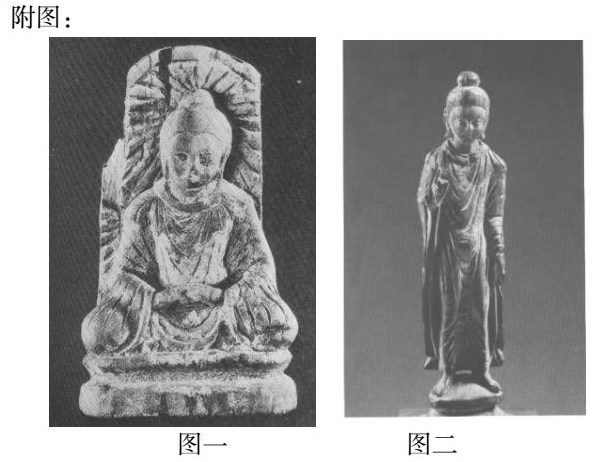

现存较早的在巴楚县托库孜萨来遗址出土的高浮雕式木雕佛像(公元3-5世纪)。其造型为上身着圆肩紧身衣,佛头戴宝冠,有背光,佩戴臂钏,手镯,下身着贴身小裤,双手合掌,作结伽趺坐式。还有一木雕坐佛像(公元5世纪)造型为高发髻,面相消瘦,双目低垂,上身着圆肩僧衣,结伽趺坐,双手作禅定印。雕刻简练,无华丽装饰。(图1)

在土木秀克发现佛立像(公元4-5世纪)站在圆形台上,头微低,素发,手做无谓印,肩披袈裟,人物刻画细腻,线条优美。(图2)

还有一例木雕坐像(公元9世纪)为高浮雕式,佛盘膝坐于莲花宝座上,袒右肩,外披扁衫,双手相合,佛面部丰润,形象生动,其头和身后有头光和背光光轮边有一圈装饰图案。(图3)

2、菩萨像:

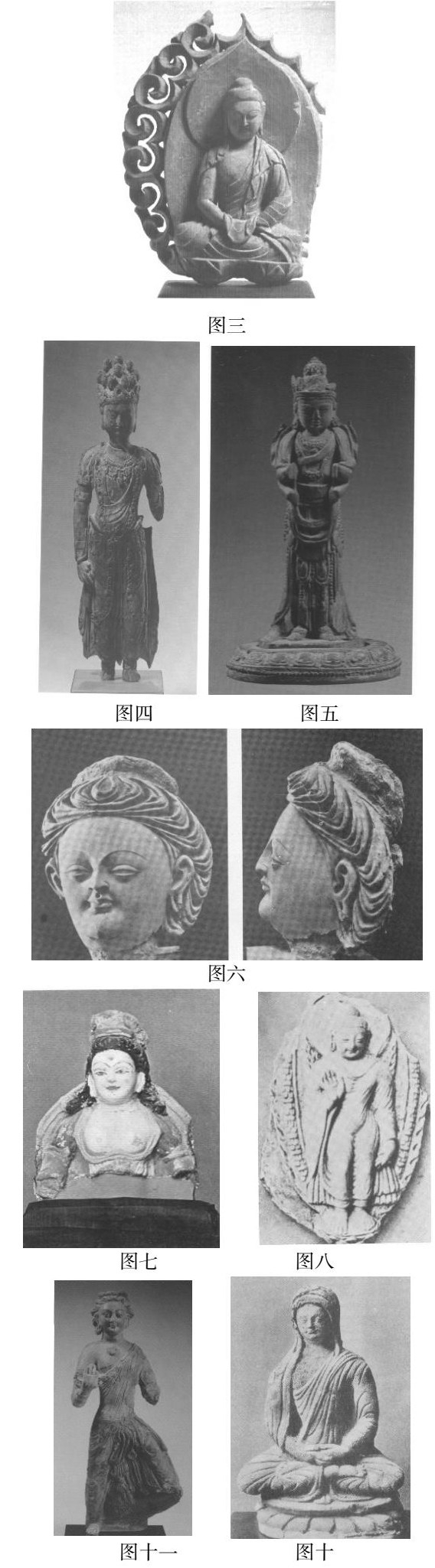

(出土于哪里?)菩萨立像木雕(公元7世纪)头戴宝观,头部上饰有十个表情各异的头像,菩萨面相丰润双目低垂作俯视状,上衣右袒,下着宽裙,戴项圈和授带,佩臂钏,雕刻精致,神态庄严肃穆。(图4)

(出土于哪里?)木雕菩萨立像(公元12世纪)头戴圣冠,高鬓,戴项链,上身着低头衫,束腰带,下着拖地裙,赤足立于复莲,瓣级椭圆形底座上。(图5)

宗教题材的木雕除此之外还有交脚菩萨像,击腰鼓天人木雕,力士雕塑。

三、泥塑艺术

泥塑在新疆古代诸种雕塑艺术中独占鳌头,作品以佛像、菩萨像、天部像、守护神像、罗汉像、供养人像等宗教题材为主,其次还有各种世俗人物、装饰、封泥、花押等等。这些作品按照宗教仪轨的要求和用途的差异,分别采用圆雕、浮雕、高浮雕和阴刻形式,以堆塑、捏塑、模制或塑绘结合的艺术手法。

公元3-4世纪,是佛教造像传入和新疆泥塑发展的重要时期,公元6-9世纪则是新疆泥塑艺术的兴盛时期。新疆的佛像泥塑艺术受印度犍陀罗式和笈多式造型影响深远。在早期的印度佛教当中,由于反对偶像崇拜,并没有佛教形象,均是以象征手法来表现佛。公元2世纪后,犍陀罗艺术开始了大量的佛像创造,其特点是佛像的一般造型是头部呈典型的阿波罗式希腊男子面容,脸型椭圆,五官端正,眉毛细长而弯,眼窝深,嘴唇薄,笔直的鼻染与额头连成直线,面部表情平淡、高贵、冷静,眼睛半闭,强调精神内省的精神因素。

1、犍陀罗式

犍陀罗样式佛教造像一般身披通肩式袈裟,偶有袒右式,袈裟襞褶厚重,衣纹交叠。佛像顶上闪鬓,有眉间白毫,头后光环等,分立像和坐像两种。[2]

犍陀罗式佛造像中菩萨像独具特点,菩萨像没有佛像的庄严神圣,具有浓厚的世俗气息。佛像通常佩戴富丽的装饰品,突破了千佛一面的模式,呈现了较为生动多样的姿态。犍陀罗菩萨像中有悉达多太子,也有弥勒菩萨,这些菩萨头部着头巾或束着发结,饰以束发带或珍珠宝石。短发则遮住前额,长发则垂在脑后,披散在肩头。通常上半身裸体,佩带珠宝项链、璎珞、臂钏之类的豪华装饰品。[3]有上述特征的泥塑以菩萨头像(公元3-4世纪)和天人半身像(公元7-8世纪)为代表的。菩萨脸形半圆,弯眉秀目,高鼻厚唇,特别是圈发下垂,颈面部温婉怡静,慈祥。(图6)天人半身像为彩绘泥塑,头发上束,脸部丰满,胸、颈、肩部装饰有多层璎珞,珠串等物(图7)。

2、笈多式

笈多式的泥塑佛像多脸型椭圆,细细的长眉倒八字形向上挑起,眼睛半闭中带有深思冥想的神情。佛像身披通肩式袈裟,衣物细密,由双肩下垂成U型的线条,腹部以下尤为整齐,富于装饰效果,衣薄而贴身,配合纤细的衣褶,宛如被水湿过,完全显露形体。这种半透明的湿衣效果,构成了一种朦胧含蓄而神秘的美感。笈多式佛像的这种朦胧含蓄之美,比那种袒裸显豁之美,更符合新疆古代的传统观念和审美趣味,并对中原佛教文化传播起了一定的影响,“曹衣出水“的绘画风格即可能受此影响[4]。

这类的泥塑有手施无畏印立佛像(公元5世纪)为代表。该塑像肩后喷出火焰,象征超人的力量,头上有头光,背光被火焰围绕,双肩扛起火,脚踏波浪。身着通肩式袈裟,从双肩到胯下装饰有一道道平行U字形衣纹。(图8)

典型的笈多式造型还有一尊菩萨全身像(公元7-8世纪),该佛像为彩绘泥塑,面部丰满圆润,头发圈曲,眼光平视有神,身着绿色袒右肩长衫,胸前有一花圈装饰物,右手抬起,手指张开,掌心向前,右腿直立,左腿屈弓,袈裟衣纹线条曲折而富有神韵,给人以朦胧而含蓄的美感。(图9)

除上述以外,还有一种受唐风的影响的泥塑,有高昌地区9世纪的佛像可证。该佛呈禅定坐姿,坐在一个低矮的单瓣莲花座上,头戴披巾,脸庞丰润,前额没有眉间白毫,眉毛在鼻梁处相交叉,双眼紧闭,呈斜状,眼睑厚重。该佛像的眼角、眼睑及双眶均是典型的唐朝式雕塑风格。(图10)

综上,自佛教传入后,雕塑艺术迅速发展。虽然在新疆泥塑晚于木雕出现,但后期发展迅速。大约在公元3世纪,西域雕塑作品增多,其中泥塑数量最多。应该是与当地的制作习惯和泥土以及木材是当地容易获得的材料有关。

木雕和泥塑是新疆古代雕塑的主流,分布地区广,延续时间长,数量较多,内涵较复杂,本文难尽其详。新疆由于特殊的地理位置,故在东西文化交流当中起着重要的媒介作用,它在吸收东西文化的基础上,创造出的西域雕塑更是瞩目,这些作品从一开始创作就具有典型的地域特征。下文将对外来文化对西域的影响作以介绍和分析。

四、外来文化对新疆古代雕塑的影响

新疆古代雕塑艺术有着典型的民族特色和地域特色,尤其是相关的佛教造像艺术,更是连接中土和印度之间的重要纽带。总的来说,外来文化的输入与本土的消化都促进了新疆佛教雕塑艺术的发展。早期的佛教雕塑具有中亚游牧民族文化的特点。中期的佛教造型则受到印度样式、犍陀罗艺术样式以及西方古典艺术的影响。后期随着大唐强盛和繁荣,中原汉地样式也对新疆佛教造像的发展产生重要影响。

由于新疆各地佛教传入时间不一,且古代新疆的交通、风俗和当地的审美习惯使得各地的雕塑风格不一致。因此,西域南北道和新疆高昌地区的雕塑特点各不相同。

西域南道雕塑作品的主要集中在公元3-6世纪,少量作品延续到公元7-8世纪。在该地区的佛教泥塑和木雕当中,犍陀罗样式影响最深,后期又受笈多式的影响;波斯和西方古典艺术的影响主要表现一些装饰中,例如西方古典纹样如忍冬纹、波浪纹在早期佛教雕塑中使用频繁。至于中原雕塑艺术的影响,目前尚未见到直接例证。不过在西域南道发现的一些世俗题材例如少量陶塑人物像的风格与中原艺术风格有联系。总体而言,西域南道在形制和风格上缺乏突破性,还未形成自己独立的雕塑体系,大致处于仍未摆脱模仿犍陀罗等外界雕塑艺术的阶段。

西域北道的佛教雕塑作品出现于公元3-4世纪,但是作品极少,主要集中在公元6-8世纪。这些雕塑作品大致可分三种情况。第一是出土于托库孜萨拉和图木休克佛寺遗址的雕塑,时间分别约在公元3-4世纪和公元4-8世纪。这两座佛寺遗址由于领近南道,故其雕塑风格有从南道向北道过渡的性质。早期受犍陀罗风格影响较大;晚期则受犍陀罗和笈多式、西方古典艺术影响,中原地区雕塑风格的影响亦波及至此,出现了也库车地区相近的“西域式”塑像。第二是以库车为中心的雕塑作品,主要集中在公元6-8世纪。该地区的雕塑受到波斯、犍陀罗、笈多式和中原的影响,并在此基础上出现了塑绘结合及完全彩塑。在面部形态及局部处理上形成了本地特点,即所谓的“西域式”雕塑,又称“龟兹式”。第三是焉耆地区,焉耆地区地处西域北道东端,东北与高昌地区相通。这个地区的雕塑在公元7-8世纪以前受犍陀罗风格影响;公元7-8世纪的风格与邻近的库车地区特点相似。但由于焉耆与高昌毗连,深受中原地区影响,有些塑像具有唐代风格,因而形成了与库车地区有别的“焉耆类型”,如七格星佛寺遗址的雕塑。大体来看这类雕像头发和衣多呈犍陀罗和笈多式,装饰和武士像可看出波斯的影响,膝部衣褶出圆褶,是焉耆塑像独有的风格,面部形态与库车地区的风格大同小异,同属“西域式”。

高昌地区早期雕塑作品发现较少,其特点与焉耆地区相近,明显受到犍陀罗和笈多式影响。晚期雕塑数量较多,主要集中在公元9-10世纪。这些雕塑作品受中原雕塑艺术影响强烈,形成了有别于西域南道,北道雕塑的特殊风格。高昌地区雕塑的主流,从制法到风格与敦煌彩塑作品有很多相近之处。例如在制法上的塑绘结合;形态上表现的脸型较圆、颊和颚部肌肉较丰满,眼细长流丽,眉与上面表示凹凸的线不明显或消失,鼻柔和而优雅,口小巧等特征[5],都与中原地区敦煌造像风格类似。

通过上述分析,西域南道、西域北道和高昌地区作品时代和风格,是与佛教传入的特征和距离影响源的远近密切相关的。新疆古代雕塑的发展历程大体可以西域南道—西域北道—高昌地区这种排列为序。在雕塑作品的形制与风格上,西域南道受到北印度犍陀罗文化、中印度笈多文化、波斯文化和西方古典艺术的影响为主;高昌地区深受中原地区风格影响;而在西域北道,中原文化,印度犍陀罗,波斯以及西方古典艺术几大体系的影响因素于此相会,并与本地因素相融合,逐渐形成了独具特色的西域式雕塑作品。事实上,在西域这片广袤的土地上,雕塑风格和式样相互错杂,绝不是对外来风格的原封照搬。雕塑作品在表现技法或风格特征上,会更侧重某一时期的某一类特点。往往是某一个时期以某一种影响为主,其他影响为辅,同时融入本地因素的综合性产物。新疆古代雕塑艺术在经历了漫长的发展历程最终创造出了极具本土特色的雕塑形式,西域式雕塑正是其中代表。

五、交融与变异—新疆古代雕塑的本土化

本土艺术和外来艺术间的融合可采取移植和模仿等不同方式。在外来艺术渗透的过程中,本民族艺术仍能保持稳定性,也正是这种稳定性,使本民族艺术保持最基本的结构和特征。但吸纳外来艺术与保持本民族艺术的稳定并不矛盾,吸纳外来艺术的养分,并不以失去本民族文化艺术的固有特色为代价,而保持民族艺术的“稳定性原则”也不意味着拒绝外来文化艺术的影响和渗透。在交流与融合中促成新艺术的重建和创新,并进一步保持本民族文化艺术的基本特征,“西域式”雕塑的产生正是经历了这样的过程。

对于佛教初传时的西域来讲,佛教及佛教艺术均属于外来文化艺术的“舶来品”。这种背景对新疆古代民族艺术有着重要的潜在影响,泊来的雕塑样式和本土文化保持着一种微妙的关系。一方面,佛教的传入实质上促进了新疆雕塑艺术的发展;另一方面,当印度式雕刻艺术被新疆当地人们接受、消化、吸收后,单纯的模仿外来艺术日渐不能满足本地民族的日益增长审美需要,如何处理外来艺术和本土雕塑艺术之间的关系,成为古代新疆雕塑艺术一直在努力解决的问题。

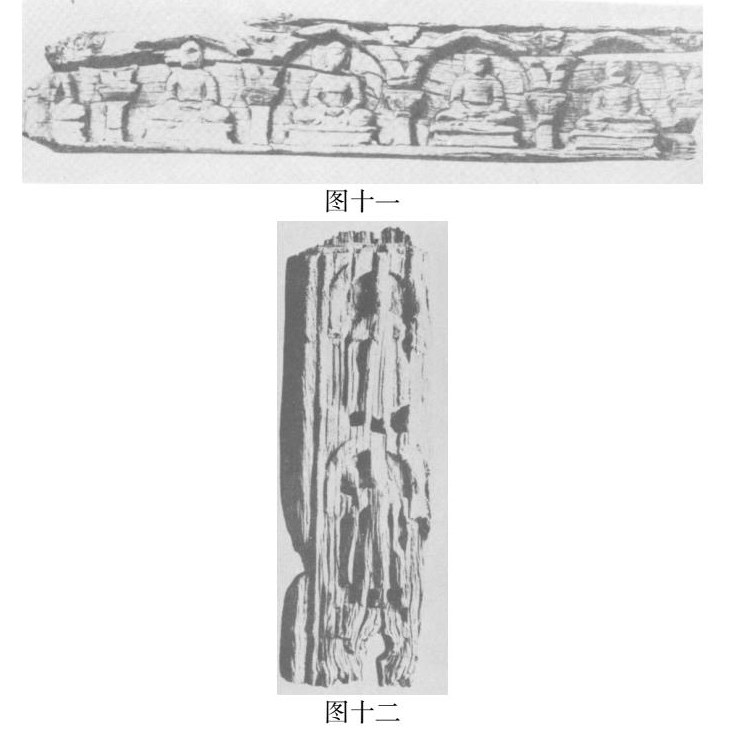

公元2-4世纪佛教初传时期,新疆古代雕塑大都是对犍陀罗样式、笈多式等外来雕塑体系的临摹和照搬,这个时候雕塑首先要解决的问题是“学的好不好,学的像不像”,而不是更高层次的“如何学,如何取舍,如何消化,如何融合”,如楼兰地区出土的列拱佛雕像(图11),木柱浮雕立像(图12)都可明显的感受到是对犍陀罗雕刻艺术模仿。

公元4-6世纪是西域的佛教艺术走向成熟阶段,各绿洲形成了独具特色的佛教雕刻艺术,最明显的克孜尔佛教雕塑逐渐形成了本土化的造型风格。其雕造型较西域南道的雕塑作品更加自由生动,同时又受东西艺术的影响。尽管如压条阴刻等犍陀罗式、笈多式雕塑技法被沿用,但人物面部趋于平面化,服饰的繁缛化都是“龟兹式”特点。这是外来艺术融入本土艺术过程中展现的适应性变化,但最终是本土审美占据上风,在本土化的过程中,由过去比较注重形式的模仿,变为重视本土文化的发扬,跳出过去仅从形制、艺术等方面吸收探索的局限,将雕塑的本土化问题提升到文化本体上并加以探索,更多的关注本民族文化和生存体验,从而赋予了佛教造像新的生命力,成为新疆各族人民喜闻乐见的艺术形式。克孜尔佛教雕塑从模仿到摒弃外来样式,自成体系,在吸收东西方文化的基础上创作出的本土化的雕塑,极富地域特色和魅力,成为我们古代雕塑艺术史中重要的组成部分。

六、结语

自从佛教传入后,西域的雕塑艺术迅速发展,伴随着丝绸之路的繁荣与佛教的发展,西域的佛像雕塑作品在这条路上闪烁的璀璨的光芒。外来文化的输入与本土化的消化都促进了西域佛像雕塑艺术的发展,在这个过程中,经过选择和取舍、碰撞和接纳,产生了适合当地民族审美需求的地域化佛教艺术。这是东西文化交汇融合的产物,也是西域民族包容性和创造性的产物。新疆佛教雕塑艺术只是这个地域文化体系的一个子系统,但内涵丰富,从侧面反映了西域文化的开放性和多元性特征。西域雕塑艺术以其自身创造性的建树,成为中国雕塑史的重要构成部分,也成为中华文明中不可或缺的组成部分。

参考文献:

[1]季羡林 著,《敦煌学、吐鲁番学在中国文化史上的地位和作用》,《红旗》,1986年第三期,

[2]﹝英﹞约翰·马歇尔 著,王翼青 译,《犍陀罗佛教艺术》[M]甘肃教育出版社,1989 年12月第一版,

[3]吴焯 著,《佛教东传与中国佛教艺术》[M]浙江人民出版社,1996 年1月第一版,第57页。

[4]吴焯 著,《佛教东传与中国佛教艺术》[M]浙江人民出版社,1996 年1月第一版,第62页

[5]孟凡人 著,《新疆古代雕塑辑佚》,[M]新疆人民出版,1987年11月第一版第12页

作者简介:田育成,出生年月:1982.4,男,汉族,河南项城,本科;研究方向:雕塑。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/0bc3/0bc3202210/0bc320221049-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/0bc3/0bc3202210/0bc320221049-3-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号