- 收藏

- 加入书签

浅议基于思想政治学科核心素养生成的教学情境应实现的三个统一

摘要:思想政治学科素养的养成离不开真实或者接近生活真实的情境,人和情境之间的相互交融是实现传统三维目标向核心素养迁移的有效途径。教学情境应实现生活逻辑与理论逻辑相互支撑的统一、课外时事文本与教材文本相互烛照的统一、教师表演表现与学生表演表现交相辉映的统一。

关键词:生活;时事;表演

随着社会的发展,人类面临更为复杂的社会问题和环境。对人才的要求不能仅局限于传统的知识和能力,要求处于更上位的统领知识和能力的核心素养。学科核心素养从静态的内容构成来看,它是知识、能力、态度的综合体,比如目前思想政治学科比较流行的核心素养有政治认同、科学精神、法治意识、公共参与;从学科核心素养的动态作用上,它是一种将知识、能力和情感态度与生活情境互动的一种能力。本文从动态角度出发,即从政治学科核心素养是一种把所学政治学科知识和技能以及个人生活经验迁移到真实生活情境的能力和品格的角度出发,认为思想政治学科素养的养成离不开真实生活或者接近生活真实的情境,人和情境之间的相互交融是实现传统三维目标向核心素养迁移的有效途径。教学情境应实现生活逻辑与理论逻辑相互支撑的统一、课外时事文本与教材文本相互烛照的统一、教师表演表现与学生表演表现交相辉映的统一。

一、生活逻辑与理论逻辑相互支撑的统一

学科素养的提高离不开对核心知识的深度理解和把握,朱明光在《关于思想政治学科核心素养的思考》中谈到,“应澄清一个说法:‘忘掉具体知识,留下的便是素养’,……唯其以“培育学科核心素养为纲,更要重视学科知识的学习”。

詹姆士认为,“教师的工作是以‘不确定性’为特征的复杂性实践,教学的艺术应当在课堂中凭借创意与具体经验来形成。”生活经验逻辑与理论逻辑相互支撑的统一,既是教师创意的表现,更是实现核心知识深度学习与素养养成的很好途径。

关于矛盾含义概念的深化理解,教师引入两个真实生活实例,并引导学生关注生活、寻找生活中的矛盾并巧用矛盾智慧:

教学片断1:老师家装修的困惑

师:猜一猜:背景墙的颜色到底是选和客厅一样的白色,还是用和客厅不一样的黄色?

生:(不同的回答)

师:老师的选择是什么呢?我选的是不一样的黄色。想知道我给师傅的理由吗?我说:正如王维诗里写的那样:鸟鸣山更幽,蝉噪林逾静。在白色客厅的衬托下更凸显出背景墙的黄,同样背景墙也衬托了客厅的洁白。两种相反的色彩形成的参差的色彩的反差与对照,不正是一对矛盾吗?这种矛盾的对立统一,推动了我家客厅装修的艺术的发展。(学生笑并鼓掌)

师:可是装修师傅好像没听懂我的话,看来他没有学过哲学,不过他赞同我说的话有道理,看来哲学真是一种智慧啊。

其实何止美术上是这样,作家张爱玲的文学风格追求的也是这种参差的对照。张爱玲曾说:“我喜欢参差的对照的写法,因为它是较近事实的”,张爱玲独特的“参差的对照”审美观念,在中国当代小说史上,形成了“张派”。

教学片断2:走错办公室的尴尬与转化

师:老师最近几天为了班级事物忙得废寝忘食,竟然有一次走错办公室了,刚好以前的一个同事在里面看到了我,于是她问我:“王老师,你是不是做错办公室了?”你们猜老师怎么回答呢?

生:我是来看你的呀!

师:看来你们和老师一样掌握了哲学的智慧。通过转换条件,将不利的尴尬处境转化为有利的境地。矛盾双方转化的规律。

根据学生的认知水平和生活实际,教学中坚持从具体事例入手,遵循由具体到抽象,再由抽象到具体的教学思路,突破难点和重点。在讲解主次矛盾和矛盾主次方面关系及方法论时,所用举例均是学生校园学习生活和身边实例,这样既贴近学生兴趣点又能说明问题,更能激发学生善于将哲学与生活自觉结合的兴趣和习惯,使哲学智慧真正与生活相联系。

课堂教学不是一种神秘的彼岸演说,它就是此在,是此在的种种生活;如果课堂教学不考虑学生,不考虑学生的日常生活、不关心生活中真实的故事和问题,这样的哲学教学有几分真实?有几分真诚?哲学还是来源于生活的、指导人们更好生活的艺术和智慧吗?通过积极参与生活,使教师与学生都能深刻领悟“从生活中来,到生活中去”的精神实质,进一步明确学以致用是思想政治生活化情境的基本价值诉求。当然,我们在将哲学理论与生活进行解构的时候,需要注意准确性,避免将丰富的哲学思想“庸俗化”的倾向。

(二)课外时事文本与教材文本相互烛照的统一

建构主义关心如何以原有经验、心理结构和信念为基础来建构知识,内部的心理图示与原型仅仅来源于生活经验是单一的,需要通过课外拓展阅读的给养丰富。先格物致知再修身齐家治国平天下,把自己身边的生活道理研究明白了,这只是核心素养情境创设的一个层面要求,另一个层面的要求是用所学解决济世经邦的大问题。因此,实现课外时事文本的阅读与拓展必不可少,将教材文本内容活化运用到对于时事大格局问题的思考与解决也是素养提升的应有之义,因此,课程情境设置应实现课外时事文本与教材文本相互烛照的统一。

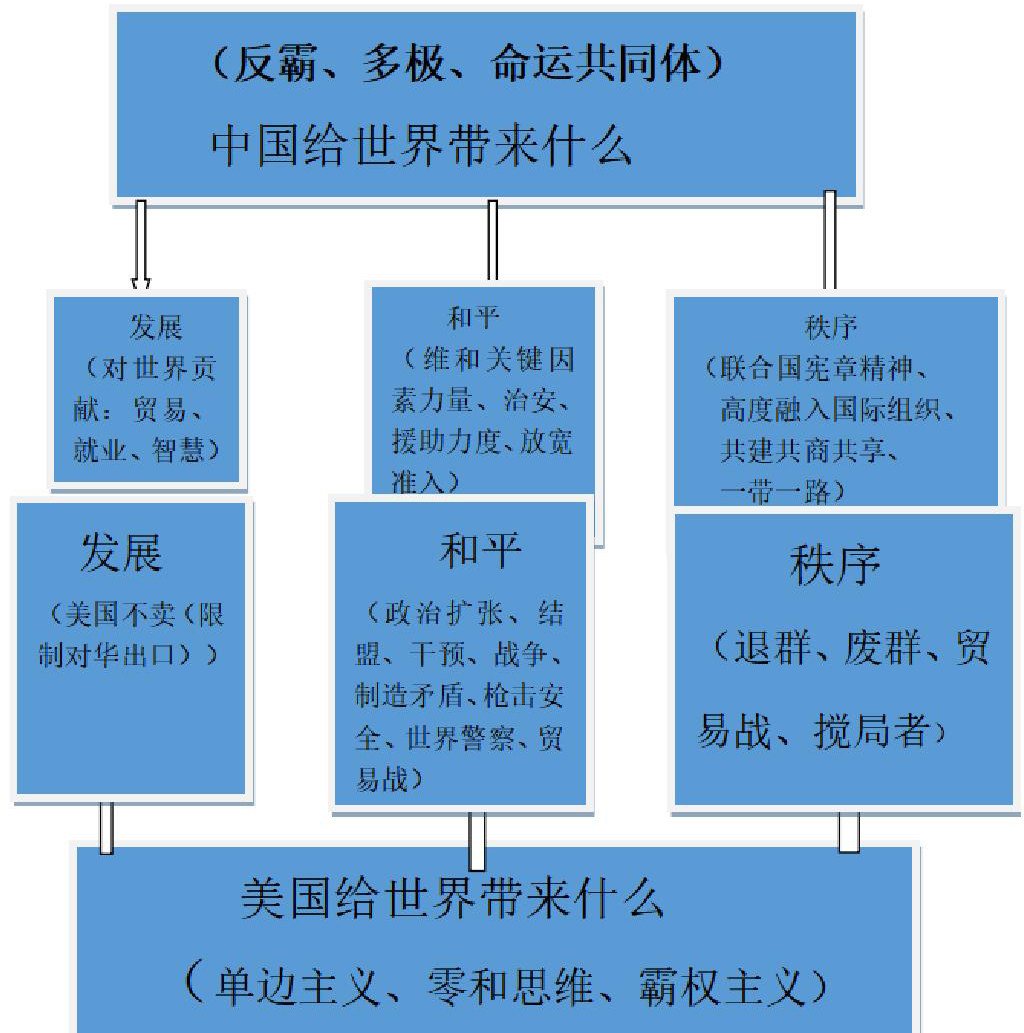

沸沸扬扬的中美贸易战持续发酵,是2018年公众关注的焦点。10月10日人民日报刊发钟轩理署名文章《泾渭由来两清浊——给中国对世界的贡献算算账》,是非常好的教学素材。既鲜活而有针对性的反映当前国际政治生活最前沿的时代问题,又集中而全面的反映国家外交立场与中国处理国际争端的中国智慧、中国策略。语言的修辞、逻辑思辨的大手笔所显示的泱泱大国文化底蕴深厚与行文磅礴的气势,既是学生核心能力、核心素养提升的学习和效仿的最好样板,同时也是教师课堂依据政治学科教材文本、实现三维目标向素养迁移而二度利用的最好题材。

在对时事文本总体赏析、材料信息整合处理之后,围绕《政治生活》第八、第九两课知识的内在逻辑线索,进行走进国际社会与背景材料相关的问题设置,实现教材逻辑与课外阅读的有效对接:

有层级的素养训练设问:

(1)结合材料和所学知识,描述中美两国为世界带来了什么?

(2)比较辨析中美两国对外政策之异同及其原因,以及对我国的启示?

(3)简单回顾中美关系史之大国关系沉浮,你预测中美关系会陷入休昔底德陷阱吗?你的理由是什么 ?

围绕时事的情境设问应该坚持开放性设问和封闭式设问相结合,也可以尝试由学生根据材料组织设问和编制试题。

(三)教师表演表现与学生表演表现交相辉映的统一

课堂教学在一定程度上可以理解为是师生共同表演表现的过程和结果。在师生的表演表现中实现人类知识等精神能量由静态的教材文本向师生生命的转换转移。教师表现表演的前提是吃透教材。教师吃透教材的过程实际上是通过个人生活智慧理解内化课本知识为自己生命能量的过程,然后教师再以自己的经验和言语将文本编成表演剧本,并以身体、语言、表情并借助媒体等工具以个人最富表现力的形式呈献给学生。在教师表现和表演所塑造的教学情境中,学生通过多感官的调动以及与师生的互动,感受、理解核心知识的魅力和教师实践性知识的魅力,把握和理解教师成人思维和方法处理的技巧,感受教师在处理文本以及在生命表现表演中所呈现的态度、热情、意志和旨趣等,并深受感染,最终将其内化为个人生命的一部分。

教师的任务是将前人经验(文本)用自己的个性化经验和生命能量诠释并展演,以期达到更适合学生去观看、倾听、理解、内化的目的,进而为学生能以自己的方式将课程表达表现出来成为可能,也即表演表现处理复杂情境问题时所展现的个人素养成为可能。

核心素养的培养需要实现作为教学之教的、引领示范性的教师表演下的情境与作为教学之学的、成果展示的学生表演表现的情境二者之间的统一,并在两个情境中实现教学相长。

目前师范大学师范专业普遍没有开设形体表演课,因此对于教师表演和表现力要求不能过高到如戏剧水平。但不可否认,教师适当增加个人课堂表现的艺术性、戏剧性会受到事半功倍的教学效果。在讲授政府的工作原则之态度、作风和方法内容时,为了加强艺术表现力以增强学生印象,我以语言、表情、动作模仿现实生活部分官员在工作态度、作风、方法上的反例,使学生透过理论看到背后的现实生活场域同时又回复到对理论本身的深化理解,在有吸引力的表演观赏中内化知识。

教师模仿评论员写时事评论文章、教师的演讲、教师以编者的角色身份试图理解新旧教材理论变化背后的种种可能并提出富有创见性的理解、教师幽默的脱口秀整合单元知识框架等,只要有助于增强教师吸引学生之睛的表现力手段无所不用其极。

“教师的背后是无限隐匿的世界,而这样的世界对学生的成长有着重要的价值,它们是神秘的灵泉。教师的职责和意义在于:以系统的表演性的方式,将这些隐匿的世界转化为在场的世界,将世界呈现于学生的感官知觉面前。教师行为的表演性是连接在场与隐匿、无限与有限世界的纽带”。

然而,课堂教学不能停留在教师表现表演的状态不前,从新课程对学生素养养成的要求来看,加强学生课堂表现和表演才是教师展演表现的终极目的。教师表现和表演的出场更多的是为学生出场做行为示范和抛砖引玉,最重要的是调动学生的理论兴趣、启发学生的心智和思考、感染学生的表现欲望。学生的表演表现力高低,是检验教师表演表现内化为学生精神能量高低的尺度。学生通过对各种角色的扮演体验,将理论逻辑还原到简单的现实场域,在解决情境问题中调动核心知识、核心能力与情感态度意志等,在情境问题的情急之中、在移情之后的角色在身的角色理解、角色使命感呼唤之下,激发学生生命潜能和个人已有的知识结构、能力以及情意态度,活化和建构新的知识体系、提升个人解决问题的智慧和能力(语言修辞和言语逻辑等),做出正确的判断与情感态度。

例如,教师设计简易背景材料作为“剧本”,由学生熟悉剧本流程以后在课堂上互相表演人大代表履行职责与职权(提案权、审议权、表决权、质询权)的场景,以及由全班同学一起模拟人大会议行使立法权、监督权、决定权、任免权的过程。最后再请学生结合自己模仿人大代表的亲身体验,回答问题:

(1)怎样理解人大代表行使职权本身就是其义务之一?人大代表作为公职人员的权利义务关系与公民的权利义务关系有何异同?

(2)就你参与人大会议的感受谈一下人大的四个职权应该怎样区分?

(3)谈一谈你对人大制度的特点和意义的理解。

组织学生模拟联合国大会发表对某一国际热点问题的看法;组织学生模拟新闻评论员在课前5分钟对国内某一时事进行评论;请有戏剧特长的学生表演京剧唱腔并有引导的通过教师设问分享对传统京剧创新的看法等。

正如清华大学职业经理人培训中心教授张利所说:“学习最好的方法是教给别人。”在所有尝试过的学生表现表演的形式中,笔者认为师生易位,即由学生扮演学科小先生进行备课、讲课、评课、编题、讲评题目最为经济实惠而且可操作性最强。如果教师能由独奏者变成协奏者,能偶尔“下岗”,能大胆舍下身段多充当几次听众,在恰当的时候给学生一个做小先生的机会,满足他们“好为人师”的心理需求,激发他们自我表现的兴趣,更有利于学生素养的养成。

参考文献:

[1]李政涛. 教育生活中的表演----人类行为表演性的教育学考察.华东师范大学2003年博士学位论文:第68~78页、第112页、第136页.

[2]朱明光.关于思想政治学科核心素养的思考[J]. 思想政治课教学,2016年01期:第2~4页.

[3]钟轩理.泾渭由来两清浊----------中国给世界带来了什么[J]人民日报,2018年10月10 日.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号