- 收藏

- 加入书签

基于“同心圆模式”的蒙台梭利幼儿教育思想评价分析

摘要:我国对蒙台梭利幼儿教育的局限性评价已形成批判共识,但实际这一共识缺乏立足于教育实践的全面比较研究检验,且对于蒙氏教育思想还停留在碎片化的研究局面。笔者试图通过建立“同心圆模式”完整梳理蒙氏“儿童观-教育观-课程观”理论向实践推进的衍变,以剖析批判共识逻辑的片面性,予以蒙氏教育思想更公正、更辩证性的思考。

关键词:蒙台梭利;幼儿教育;教育方法

一、引言

笔者在返回原著和国外交流等近距离接触蒙氏教育思想的过程中,发现了在自身所在大学课堂师生以及同辈交流中存在着的对蒙氏教育思想的不同看法和争端。笔者颇感兴趣查阅了很多教科书与文献材料,发现国内针对蒙台梭利幼儿教育的局限性评价基本一致,且围绕“创造力”、“社会性”、“不适合正常儿童”等话题的批判最为猛烈,下面笔者将尝试对这一共识评价做出新的思考。

二、蒙台梭利思想的评价争端

自蒙台梭利教育思想传入我国伊始,我国学前教育界对其评价亦褒贬不一,虽然部分学者认可蒙氏教育理念中教师支持的间接性以及环境教育思想,对蒙氏教具的存在与运用效果报以接纳与发展态度;但我国在论述该教育不足之处时没有由各地纷呈的教育实践中全面地发现与总结,也没有反哺一线,真正实现与我国幼教现状的相互取长补短,而是形成了“以个体化教具训练为基本教育方法的蒙氏教育不利于正常儿童创造力与社会性的培养与发展”的共识。在一些学前教育专业教材中亦有鲜明体现,例如田景正、杨佳所著《中外学前教育史》中提及:“有人认为蒙台梭利感觉训练机械、呆板、烦琐、枯躁,其材料脱离生活;程式化的教学方法不利于儿童创造力的培养”[1];王春燕、秦元东所著《幼儿园课程概论》中也从孤立的感官训练、对创造力的忽视、缺乏增进社会互动的机会等方面向蒙台梭利教育方案进行了批判性评价[2]。

总而言之,当前学者关于蒙氏幼儿教育思想局限性的批判观点三条递进式主线逻辑清晰可见:教具机械化——缺乏变化——不利创造想象发展;教具孤立化——脱离群体——不利社会性发展;教具离散化——拆解整体认知——不适合正常儿童。

不难发现,国内对蒙氏教育的局限性的批判主要由蒙氏教具切入,矛头直指其实践方法,但国内针对蒙氏教育模式效果的追踪与比较研究并不丰厚,且横向面窄集中于社会性研究,近年来围绕此方向展开的徐琳、王颖、赵燕香等人针对蒙氏与普通教育模式下的儿童社会适应行为和能力发展的比较研究中都证明前一教育模式下的儿童发展优于后者。这足以可见国内针对蒙氏教育方法形成的批判共识缺乏检验与反思,且间接证实已有学者关于蒙氏幼儿教育思想局限性的研究尚未形成整全式视角,还流于其思想的表面难以渗透实践,呈现的是一种碎片化的研究局面。

基于此,笔者认为碎片化的研究局面下的批判结果难以客观、全面,其评价对象在某种程度上脱离了真实的蒙台梭利教育思想,蒙氏的儿童观、教育观在其中不见流动,蒙氏教具在对象指向中虚化,解构为僵硬的符号形式,未真正存在。

对蒙氏幼儿教育思想内“教具”的解读应避免陷入“纯物质论”的泥淖。即对其教具的解读不应仅关注其存在形态,还应捕捉其存在形态背后的精神思想。它的实体化是蒙氏教育思想层层深入、环环渗透、起点成网的进程。

三、蒙台梭利教育思想的“同心圆”框架体系:蒙氏教具“虚实兼具”的辩证化理解

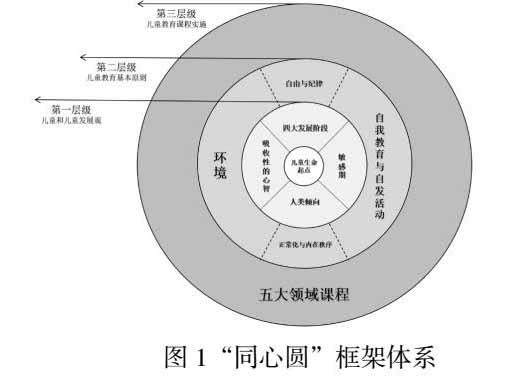

笔者尝试将蒙台梭利教育思想整理为由内向外扩增的“同心圆”框架体系(如图1),按照由儿童内心主体向表征客体过渡的次序划分出三个层级。

第一层级包含理论起点与核心内涵两个部分:理论起点关涉儿童生命起点的相关理论,核心内涵则集中在 “心智启蒙”、“敏感期”、“四大发展阶段”以及“人类理想倾向”这四个儿童发展理论中,这一中心层面蕴含着蒙台梭利整个幼儿教育思想的基石——儿童和儿童发展观。

第二层级展现了儿童生命主体与世界客体交流过渡中的个体化与社会化过程,体现为儿童的自我教育与自发活动和环境的联结。其中环境包括了环境三要素;而自我教育与儿童的自发活动是一个宽泛的理论范畴,既涵盖了儿童重复性练习、自我纠错等教育行为,也同时包括了一系列学习品质与学习心理,如意志力、注意力、想象力等。这一中间层面是蒙台梭利幼儿教育法的基本原则。

第三层级是最终成型在蒙氏教具基础上包括“感官教育”、“日常生活教育”、“语言教育”、“数学教育”以及“文化教育”在内的“五大领域课程”,这一外圈层面是蒙台梭利教育法的显现形式,是蒙台梭利教育精神的物质载体。

这一框架体系展现出了“儿童观-教育观-课程观”三观步步生成、层层递进的认知理念。蒙台梭利教育思想的理论根源实际蕴含在第一层级之中。越过第一、第二层级,直接针对第三层级的直观外显形式——蒙氏教具提出相关局限性的评价形态是较为片面的。

四、基于“同心圆”框架体系的蒙氏幼儿教育思想再思考

笔者根据上文三条对于蒙氏教育局限性的普遍评价切入研究,采用“同心圆”框架体系,尝试为蒙氏教育思想对儿童创造想象力、社会性发展以及适用儿童范围的影响带来另外一种声音。

首先是第一条主线逻辑:教具机械化——缺乏变化——不利创造想象发展。

抛开臆断,回归到伊始本源可以发现创造力、想象力一直贯穿蒙台梭利教育思想始终,遵循框架体系中的三层次关系进行分析,主要表现为:

从第一层级出发,与马斯诺视自我实现作已为结果去倒推定义创造力所不同的是,蒙台梭利设立的自我完善倾向是在童年期涉及未知结果的终身性目标,实际正因蒙氏把这一目标设置作了前因,才会孕育创造力的种子,并在此基础上衍生出她后来所有的子理论——这是蒙台梭利教育情怀的伟大体现。

并且,自我完善在蒙台梭利的教育思想中不是闭环而是呈现螺旋上升的周期性运动。蒙台梭利认为儿童通过工作,重复,自我修正达到精确,最后自我完善,通过循环达到新高度[3]。这一过程体现在“同心圆”框架体系中,是第一层级与第二层级的相互补充与运动。

在第二层级中,创造力根植于儿童的自我教育与自发活动之中,并不断通过主体在适应环境的过程中的发展为“正常化与秩序化”;在平衡自由之中对纪律的创造与建构的形式得以加强,并以儿童的自发性行为方式涌现——比如重复性练习、自我纠错等;也以儿童的自觉性品质形象展现——比如专注、坚毅等。因为所有的自发性行为和自觉性品质都是儿童自我意识觉醒的表征标志,是儿童自我发现过程中的可贵经验。

至于针对蒙氏教具机械化与缺乏变化的质疑,笔者认为这是一个涉及教具功能展现及其使用规则存在的问题,即是一个教具定位的问题。在蒙氏的课堂中,教师的原则是尽所能减少自己的介入可能,教具在某种意义上取代了教师的地位,它其实就是教师与教育内容潜在关系的表征,唯有操作教具的儿童才是真正主体。

为形式而展示未根本改变教师主导权的教具,是剥夺儿童思维主体性的工具且充斥着规训的机械化套路,但实现了维度突破具有颠覆性的意义定位的蒙氏教具,不再是被抛掷在三个层级之外的阻碍因素,而是被儿童发展内化为同一过程内的主体需要。总之,教具的特征无法直接决定其存在的价值以及对儿童发展的影响。

其次是第二条主线逻辑:教具孤立化——脱离群体——不利社会性发展。这一观点指向教具数量与儿童个性化发展之间的多位矛盾。

在第一层级的蒙台梭利儿童发展理论中,“吸收性的心智”,属于儿童心理发生与发展机制的重要一环。蒙台梭利对于儿童社会性发展的理论更多采取的是从心理学的角度,把儿童看作是独立的社会人,儿童社会性发展的过程是儿童由内向外的心理和行为的发展过程。

蒙台梭利对于儿童社会性的发展有着自己独特的理解与研究,她建构的社会性教育并非致力通过频繁社会互动和情感交流以培养儿童的社会性。蒙氏理想中的社会性教育法实现需要一个充分的自我作为支点——“正常化”才能实现彻底的转变。“正常化”并不是儿童间频繁的情感交流或亲社会行为的出现所能带来的,它是“全神贯注”于某件工作的结果。实际上蒙氏在这个概念中隐晦地将正常化与意志形态作了连接,不单“全神贯注”指的是展现专注特征的意志,工作指的也是化形外在表现的意志[3]。蒙台梭利认为唯有保护作为个体生命存在的儿童的主体性才有可能实现全神贯注的“正常化”。因此,她才在第三层级构建了教具的孤立化而非群体性工作,并从教具数量和操作者数量两方向予以维护。

最后是第三条主线逻辑:教具离散化——拆解整体认知——不适合正常儿童。

蒙氏在自己的教育实践中很早就发现同一套感官教具在缺陷儿童和正常儿童手中会起到的不同反应作用,她的感官教育不是凭空产生的而是有理论立足的。重温蒙台梭利的敏感期理论,蒙台梭利认为生长不能归功于一种模糊的遗传的预定倾向,而是归功于周期性的或短暂的本能精心引导的结果[4]。这一种“本能精心引导”,就是敏感期。

蒙氏感觉训练的离散性不是以分割主体感受为代价的,相反,蒙氏感官教育的核心理念是坚持儿童在幼年时期有意识的对各感官分别进行系统的训练更有助于感官联合间的协调,这一基奠将在后面发展成为儿童认知世界的所有能力[4]。蒙氏虽然没能详尽解释她的理论判断依据,但随着脑科学、精神分析、发展心理学等学派的后续发展,已有研究者能够提供相应证明以阐释看似离散的感觉训练的合理性,譬如Daniel N. Stern P58在《婴幼儿的人际世界》中提出从婴幼儿期发展起来并贯穿一生的“非模态概念”(即将来自外界同一个源头、由不同的知觉形态获取的信息协调起来的关联能力,是“非言语自我感”的中心支柱)[5],这一能力是人类更自然与解放性力量的创生所在,但会在2岁后被儿童逐步建构起来的语言系统逐步瓦解主导地位(并不完全消失)。蒙氏的感觉训练可以很好地在步入言语期的儿童的教育环境中保留并不断激活“非模态概念”,这一关联能力也作为儿童创造力与社会性能力发展的温床不断供给能量。

笔者认为,无论对蒙台梭利的教育思想抱以何种情感与见解,都请回归蒙台梭利的理论著作之中,再次认识与思考。从“同心圆”模式出发,思考蒙台梭利幼儿教育思想中的儿童观、教育观、课程观的层级建构过程,能够深化我们对其教育思想的当代认识,亦能更好借鉴经验,结合、运用到今天我们的幼儿教育一线工作中去,服务与推进幼教改革事业。

参考文献:

[1]田景正、杨佳. 中外学前教育史[M].北京: 北京师范大学出版社,2014: 348.

[2]王春燕、秦元东. 幼儿园课程概论[M]. 北京:高等教育出版社,2019:215-216.

[3]玛利亚·蒙台梭利.蒙台梭利早期教育法[M].北京:人民教育出版社,1993: 529-531,750.

[4]玛利亚·蒙台梭利.童年的秘密 [M].北京:人民教育出版社,2004: 50-51,149-150.

[5]Daniel N. Stern.婴幼儿的人际世界 [M].上海:华东师范大学出版社,2017: 58-59.

作者简介:潘倩妮(2002-)女,福建福州人,本科生;研究方向:儿童教育。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号