- 收藏

- 加入书签

基于投入产出理论的中国与一带一路国家贸易隐含碳分析

摘要:目前全球产业分工与气候变化已成为学术界和国际社会关注的两个重点话题。作为世界经济的重要组成部分,“一带一路”国家通过国际贸易为其它发达经济体提供了大量的产品,同时也在向其它经济体转移隐含碳。本文基于投入产出的视角,关注国际贸易中的隐含碳排放,通过对进口商品隐含国外碳以及出口商品中隐含国内碳分析,深入剖析中国与“一带一路”国家间的碳转移关系,为审视发展中国家及新兴经济体在全球价值链中作用提供理论与数据支撑。结果表明,中国采用了与发达国家不同的途径,通过合作共赢的方式合作,与不发达经济体共同寻求改善环境、更加友好型经济发展路径

关键词:隐含碳排放;碳泄露;全球价值链;一带一路

中图分类号:F124

0 引言

随着现代交通运输的发展与技术的不断进步,世界主要国家之间的商品、劳务、资本和技术等国际流动更加频繁,各国经济联系密切、相互依赖,形成全球经济一体化发展态势。在国际贸易不断发展的背景下,各个国家、经济体依据自身比较优势参与国际分工,从而融入全球价值链。国际贸易促使各国国内产业结构和贸易结构的不断完善与升级。各国发挥其各自比较优势获得了最大贸易利得。新兴经济体国家之间的集团性合作有助于联合抵制发达国家不公平的国际贸易机制、维护自身利益。“一带一路”倡议自2013年由中国国家主席习近平提出,贸易规模快速增长,经济互联更加紧密,成为新兴经济体。

本研究基于投入产出理论,通过经合组织贸易隐含碳基数据,进一步测算中国与”一带一路”国家贸易隐含碳的流向,并与美国与其主导下的全球化贸易中隐含碳数据做对比,为审视发展中国家及新兴经济体在全球价值链中作用提供理论与数据支撑。

1 国际贸易中隐含碳研究现状

国际贸易作为一种全球性跨境经济活动,其附带的环境成本具有较大的负外部性。这其中,影响全球气候变化的“碳泄漏”问题一直是学界关注的重点。发展中国家在国际减排进程中所处的不利地位,许多学者试图建立一个更公平的排放责任分担制度。

国际贸易隐含碳,即在国际贸易中发生的碳排放。广义角度讲,国际贸易隐含碳应当包含生产及运输等国际贸易任一环节中的碳排放。狭义角度讲,国际贸易隐含碳则是贸易产品中隐含的碳流在国家间的转移。学术界多用投入产出模型来分析隐含能流(如,虚拟水、生态足迹、土地利用足迹、隐含能源、隐含碳等)。Shui和Harrissde在结合投入产出模型与生命周期评价法得到了美国部门CO2排放系数的基础上,调整了中美两国能源使用效率系数,以及汇率变化数据,估算了1997-2003中美贸易中的隐含碳。结果表明:如果美国在本国自行生产自中国进口的商品,那么美国的CO2排放将从3%增加到6%;通过中美贸易约7%-14%的碳排放从中国转移到了美国,同时中美的贸易导致全球碳排放增加了720Mt。Li和Hewitt在Shui和Harrissde的基础上,测算英国的碳排放因子、通过调整中英双边贸易数据与投入产出表,测算出中英双边贸易对碳排放的影响。计算结果表明,在2004年,相较于没有与中国发生同等数量和规模贸易情形下,英国通过英中贸易减少了约11%的碳排放。由于中国碳排放强度高,并且能源效率低下,中英贸易导致总体碳排放增加了117Mt,这一数值相当于英国当年碳排放的14%,占全球当年碳排放的0.4%。因此认为国际贸易会造成环境成本的全球转移,贸易将会增加全球CO2排放量。

闫云凤和杨来科对1997-2007年中美贸易隐含碳进行了测算。结果表明美国通过中美贸易较少了2%-4%的碳排放量,中国则增加了14%-20%碳排放,全球增加了2%-4%。闫云凤(2012)等基于单区域双边贸易隐含碳模型采用1995、2000、2005年经合组织投入产出表、双边贸易数据、IEA的碳排放数据,考虑中间进口影响的基础上,测算1995-2006年中欧贸易隐含碳。结果显示,欧盟从中国进口的隐含碳从1995年到2010年间增加了680Mt,占中国国内碳排放的3%-8%。中国从欧盟进口的隐含碳则增加了约40Mt,中欧贸易的结果是:中国替代欧盟承担了大量的碳排放。赵玉焕和王淞(2015)在考虑工业生产过程碳排放和能源消耗碳排放的同时,制定了非竞争型投入产出表,来测算1995-2009年中日贸易中的隐含碳。研究结果表明,在1995-2009年间中国对日本出口中的隐含碳增加了112Mt,年平均增长率为9%,中国对日本进口中的隐含碳增长了54Mt,在中日贸易中中国为隐含碳的净出口国。中国隐含碳出口在2005-2009年间处于波动期,年均增长率为-1.4%。

2 研究方法

2.1 研究方法

贸易隐含碳测算方法发展到环境型多区域投入产出模型层面已经趋于成熟,随着投入产出数据和能源消耗数据可获得性的增强,测算一国贸易隐含碳过程中假设一步步放开,逐步切合实际经济活动。本文将致力于说明国际贸易中的隐含碳问题,

本文基于需求的二氧化碳排放量是通过将基于生产的排放强度(c)乘以经合组织ICIO的全球Leontief逆(I-A)(-1)和全球最终需求矩阵(Y)来计算的,取所得矩阵的列和,并加上住宅和私人道路排放量(FNLC),即最终需求的直接排放量:colsum[diag(c)(I-A,(-1)Y]+FNLC。

2.2 数据来源

截至2023年6月,中国已经同152个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。

研究以经合组织(OECD)已有数据库为主要数据来源,在经合组织国家中提取“一带一路”国家层面隐含碳数据,通过整理分析得到中国与一带一路国家贸易往来数据。借助文献中提到的已有数学模型方法从经合组织(OECD)数据库中将一带一路国家数据提取并计算。对中国与一带一路国家国际贸易隐含碳进行测算分析。

3 “一带一路”国家贸易现状分析

3.1 “一带一路”国家贸易总量现状

根据世界银行发布的世界发展指数(World Development Index,WDI)的统计,2017 年,“一带一路”沿线国家的经济总量约为 17.94 万亿美元,约占世界经济总量的 22.16%,经济总量比上年增加7%,高于世界平均水平1 个百分点,人均 GDP 增长率与总量相近,货物与服务出口总量72347.8 亿美元,占世界货物与服务出口的 31.57%,出口量比上年增长 11%;货物与服务进口总量68209.3 亿美元,占世界货物与服务进口的 30.48%,进口量比上年增长 10%。在吸收外国直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)方面,受国际经济形势和贸易保护主义影响,“一带一路”国家和全球吸收外国直接投资的总量及“一带一路”国家占全球外国直接投资利用量的比例均有所下降。

3.2. 中国与“一带一路”其他国家贸易情况

2007-2017 年,中国对“一带一路”国家的出口占中国出口总量的比重增长了 21%,中国从“一带一路”国家进口占中国总进口量的比重增长了 13.5%,前者在“一带一路”倡议提出之后显著提高,后者则在 2011 年后一直维持较为稳定的水平。除此之外,据商务部统计,自 2013 年以来,中国与“一带一路”沿线国家进出口总额达64691.9 亿美元,累计为当地创造超过24.4 万个就业岗位,新签对外承包工程合同额超过 5000 亿美元,建设经贸经贸合作区 82 个,对外直接投资超过 800 亿美元,上缴东道国税费累计 20.1 亿美元,在世界经济形势不明朗的大背景下,有效助力“一带一路”沿线各国经济和贸易回暖。进一步,本研究选取了中国和“一带一路”沿线国家中 2017 年GDP 总量前十名的国家,从国别的层面分析其经贸发展概况。这十个国家的经济体量占所有“一带一路”沿线国家的 52.7%,是“一带一路”倡议落地的重要合作伙伴,分别是:意大利、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、土耳其、沙特阿拉伯、波兰、泰国、伊朗和奥地利。

4 中国与一带一路国家贸易中隐含碳分析

4.1 中国对经合组织国家贸易隐含碳总量分析

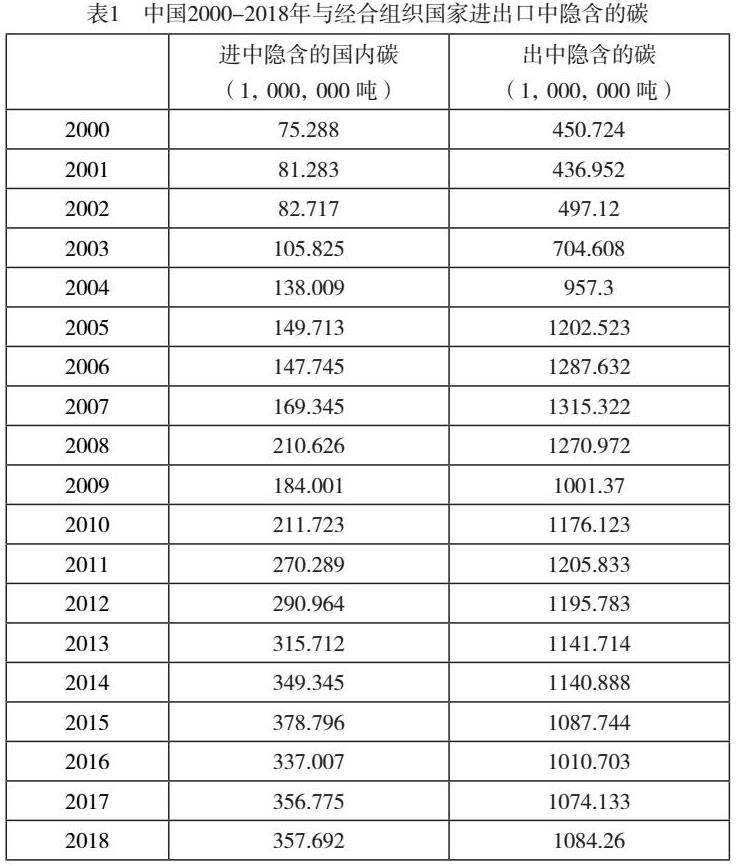

中国作为最大的 CO2 排放总量国家,向全球其他经济体转移的碳排放为 1 Gt,中国也是”一带一路”国家中最大的碳转移接受国。根据经合组织(OECD)65个国家的贸易隐含数据。

4.2 中国对“一带一路”国家贸易隐含总量

从65个经合组织(OECD)国家中提取了所有37个“一带一路”国家的贸易隐含碳数据显示:中国与“一带一路”国家的碳足迹保持一个同步发展状态,1995-2018年间,出口商品中的碳增加了6.8倍,同时进口的碳增加了5.9倍。

中国在吸收全球化红利的同时也承担着绿色发展的责任。中国与“一带一路”国家之间保持着一个共同发展的状态,在发挥比较优势发展贸易的同时也将低碳技术同步转移到发展中国家,最终构建一个全新的、对发展中国家更友好的新型产业链。

5 结论

本文主要基于贸易中的隐含碳的视角,对 “一带一路”主要贸易国家与中国贸易中隐含碳排放进行了深入的研究。结果标明中国采用了与发达国家不同的途径,通过合作共赢的方式合作,与不发达经济体共同寻求改善环境、更加友好型经济发展路径。从中国与一带一路国家的经济总量及在全球经济贡献度来看,中国与一带一路国家有望建立一个务实搞笑、相互尊重、互惠互利的国际气候变化治理新秩序,积极推进一带一路国家内部能源利用转型,减少碳排放,构建低碳贸易发展新模式。

中国主导的“一带一路”国家的国际气候变化治理的新秩序将降低温室气体排放,提高国际社会应对气候变化的行动力,有助于发展中国家提升其在国际气候变化领域的话语权及影响力。

参考文献:

[1]苏宁,杨传开.“丝路城市”:“一带一路”沿线城市节点的特征与发展意义[J].世界经济研究,2017(08):74-83+136.

[2]孙慧,朱俏俏.中国资源型产业集聚对全要素生产率的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(01):121-130.

[3]孙瑾,杨英俊.中国与“一带一路”主要国家贸易成本的测度与影响因素研究[J].国际贸易问题,2016(05):94-103.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号