- 收藏

- 加入书签

课标指导下的高三地理复习课

一、教学内容的确定——“依标施教”(教什么?)

高三地理复习课,不是简单的重复,应是对知识进行有效整合。如何整合知识?笔者认为必须依标施教。高一必修Ⅰ中有“地形对聚落及交通线路分布的影响”,如何对这一节课进行“依标施教”。笔者先将有关“聚落”的课标罗列如下:

1.课标要求:举例说明地表形态对聚落及交通线路分布的影响.

2.关联课标:⑴运用实例,分析城市的空间结构,解释其形成原因.(必修2,第2章) ⑵比较在不同的地理环境中乡村聚落的分布特点,并分析其形成原因。(选B,城乡规划,第2章)

因此为了给学生一个整体的认识,对于高三的学生,笔者想以地理环境的要素出发,强调地理环境诸要素都会对聚落的形成与发展产生重要的影响,但是有主次,不同的地理视野,主次因素是有差异的观点。

二、教学内容的落脚点在哪里?(在哪里教?)

本节课是地理环境对聚落的影响,其核心是“聚落”,而聚落的空间分布(形成与发展)必然受到地理环境各要素的影响。因此,笔者所举的每个案例,都不是抽象的,而是落实到一个特定的区域之中。因此,地理教学在一定程度上可以说是在“区域”中“教(学)”。那么教师对区域的选择就显得非常重要,笔者认为在复习课时,选择的区域必须具有如下特点:

(一)选择的区域有典型性

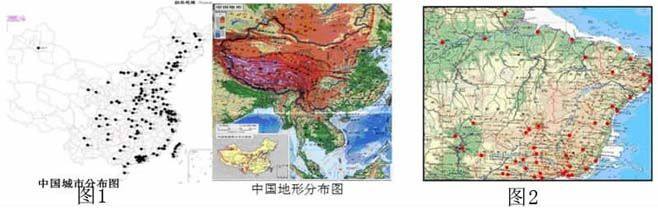

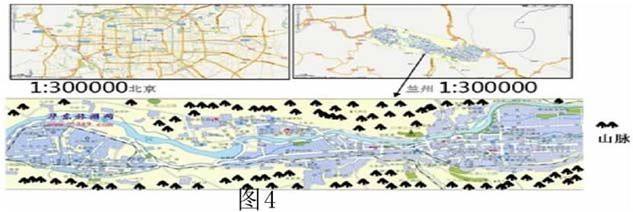

本节课,笔者选择了图1—图6的案例,这些案例所在的区域都有一定的典型性。

通过图1的判读,突出了气候、地形、经济等因素对城市聚落的影响;通过图2的判读,学生得出的结论与先前得出的结论在比较的基础上造成了认知上冲突;通过图3的判读,学生懂得了在相同的气候条件下,地形对聚落影响的重要性;通过图4 的判读,强调了地形、政治、河流等因素对城市聚落的空间形态的影响,而通过图5、6 的判读,则突出了水系与人类的生产方式不同,聚落的数目与规模不同的结论。

(二)选择的区域有其不同的范围

从本节课所选择的案例中,比例尺从小到大,反映了区域的范围从大到小,地理环境各要素对聚落的影响,从宏观层面慢慢向微观层面过渡;从聚落的数目到聚落的形态、规模,再到聚落的类型(从城市到乡村),再回归到聚落的数目。学生懂得到了影响聚落的数目、形态、规模、类型会受到各种因素的影响,在不同的区域背景下,其体现出的主要区位因素是不同的结论。

三、教学内容如何教?学生如何学?

(一)题海战术——在“题”中“教”,在“教”中“学”

本节课笔者采用了“题海战术”。此“题海”不是指学生靠大量的做题来习得经验,而是教师在课堂上通过有效的问题链为桥梁,搭建思路链,使学生通过积极的思维唤起和调动已有的地理知识,并经过产生认知矛盾不断的处于‘发现者、研究者’的位置,随着问题的不断解决,不断发现、思考,不断获得理性认识,生成和巩固知识。笔者在本节课主要设置了以下四个场景和若干问题。

场景一:读图1和图2,回答问题:

⑴据图1描述我国城市聚落的分布特点。⑵指出影响我国城市聚落分布的主要区位因素。⑶比较图2地区城市聚落的空间分布差异性并由此概括影响该⑷描述该地区聚落空间分布的特点区域聚落分布的主要区位因素。

场景二:读我国某地区城市聚落分布图(图3),回答下列问题

⑸分析影响形成的主要区位因素⑹平原与山区相比,为什么平原聚落数目多? ⑺地形对城市聚落产生了什么样的影响?

场景三:读北京与兰州城市分布图(图4),回答:

⑻比较两城市空间分布的主要差异。⑼分析形成的主要区位因素⑽地形对城市聚落又产生了什么样的影响?

此时,笔者再展示图2让学生比较发现该区域“平原地区聚落少,而高原地区聚落多”的结论。其本质上是两地气候的不同,因此影响其城市分布区位的主要因素应是气候因素。至此,学生自然会将先前得出的结论进行反思后再得出“季风气候城市多,而非季风气候城市少”这一结论,得出影响我国城市分布的主要区位因素是“气候”。那么,什么时候“地形”才会是主要的区位因素呢?

此时笔者接着展示图3。华北地区气候类型相同,但不同地形区其聚落分布不同,“平原地区聚落多,而山区聚落少”,地形才是主要的区位因素。

平原地区的城市聚落分布又有哪些不同呢?

此时,笔者接着展示图4。让学生在比较的过程中,得出北京城市的规模大,城市呈团状分布,而兰州规模小,城市呈带状分布的特点,华北平原地形平坦广阔,北京又是我国的政治中心,城市规模大,城市向四周发展;而兰州受到西北东南走向的山脉与黄河的影响,该城市在空间上的发展受到限制,又处于西部地区,所以城市的规模小,呈带状分布。得出了“地形、河流、政治”等因素也是影响城市区位的重要因素。

到此,再让学生回到第一场景,重新观察“中国城市分布图”,学生的思维被再度打开,观察力明显增强,得出了“经济发达,人口稠密地区城市多,而经济相对落后,人口密度小的地区城市少”的结论。课堂教学进入了高潮。

(二)满堂灌——在“灌”中“学”,在“学”中“教”

笔者在课堂上,采用“满堂灌”的方法进行教学,这也是不同于过去的“满堂灌”,而是用“问题”、“情感”、“思维”、“交往”去灌溉学生的心灵,学生的心田在播种知识的同时,同样也生长着“能力”、“快乐”与“感恩”等。如何去灌溉学生的心灵?这是教师在课堂上重中之重。

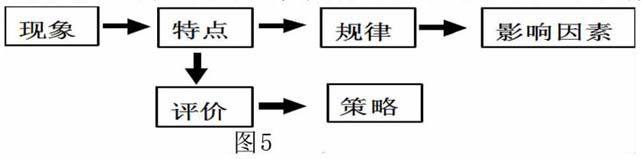

①师助灌溉——教师作示范。“师助“是为了学生实现“自助”。笔者通过问题链的设置,将很多的知识隐藏在图中或问题中,让学生通过观察、表达、分析、归纳等环节,在“看”中“思”,在“听”中“悟”,懂得自我拯救。让学生在课堂上养成“观察、描述地理现象,归纳规律,分析影响因素,评价地理事物的特点,及应采取的策略”的科学思维方法(如图5)。这种课堂,是学生自我认识,自我反思,然后自我评价,自我补救的课堂,是学生真正自主的课堂,笔者只是真正起到了“示范作用”。

②自我灌溉——学生作延伸。教师的示范是为了不示范。在场景三和场景四,笔者让学生自行得出问题。从学生设计的情况看,绝大多数学生都学会了模仿,还有的学生提出了很多笔者没有预设的新问题,如“兰州如果是我国的首都那城市规模会不会比北京大?”。可以说,学生在发表自己的观点时,不仅是对同学的观点进行消化,而且在用城市分布的相关知识结合该地地理环境的要素进行系统分析的基础上提出了自己的看法,可以说他们已经学会了这些知识。

学生的这种自我灌溉,体现了主体性。学生在悄然无声中不仅巩固了本节课的相关知识,还提高了在利用知识的过程中解决问题、分析问题的能力。

总之,高三地理如何复习?如何备课?如何上课?是一项非常重要的复杂的系统工程。如果教师没有认真的钻研课标,那高三地理复习的课堂会陷入一种“知识罗列,例题精讲,学生练习”的一种枯燥而无味的学习境地。作为教师,要从课标出发,结合学生的实际,创设出一系列有层次有梯度的问题,师生在课堂上,能在“题”中“教”,在“教”中“学”,在“学”中“教”。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sudz/sudz201401/sudz201401144-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sudz/sudz201401/sudz201401144-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sudz/sudz201401/sudz201401144-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sudz/sudz201401/sudz201401144-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号