- 收藏

- 加入书签

“U+S+T”共生式校本教研机制创新研究

【摘要】本文以深圳市光明区马田小学的英语校本教研机制的现状为研究起点,探索“高校—本校—教师”(以下简称“U+S+T”)合作的校本教研模式,探讨校本教研机制创新途径。研究结果表明,该共生式有效促进学校整体提升,促进师生发展。

【关键词】小学英语;“U+S+T”共生式;校本教研;教研机制

一、研究背景

英语课程以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。校本教研作为一种以学校为本位的教学研究,以教师为研究主体,以教育教学中的实际问题为研究对象,通过理论研究、行动研究、反思性研究等研究方式解决教育教学的实际问题,从而促进学校、教师、学生的协同发展。因此,构建科学有效的校本教研体系可促进立德树人根本任务有效落实。

笔者所在的学校是深圳市光明区一所原村小,2018年以前学校英语学科的教研机制存在教研氛围不浓,教研机制单向度,教研活动与形式单一,教师发展内在动力不足,缺少专家引领及校际合作等问题,亟待构建科学有效的校本教研机制。

构成校本教研的基本要素有教师个人的自我反思、教师集体的同伴互助、专业研究人员的专业引领,三者之间相辅相成,相互补充,缺一不可。教师个人的自我反思是开展校本教研的基础,同伴互助能有效促进共同成长,加快教育教学问题的解决进程,而专业研究人员的引领则可以有效推动校本研究向纵深处、可持续性发展。研究表明,高等学校与基础教育教师合作是促进教师专业发展的重要路径。由华东师范大学叶澜教授引领的“新基础教育”是一项以学校转型性变革为核心任务而开展的研究。该研究开展了近30年,其培养“主动、健康发展之人”的研究目标以及课堂教学改革推动学校变革的方式逐渐得到广大教育者的认可。马田小学于2018年5月加入“新基础教育”研究。

二、“U+S+T”共生式的内涵与意义

(一)“U+S+T”共生式的内涵

本研究中的“U+S+T”共生式是指由华东师范大学叶澜教授引领的“新基础教育”研究与本校以及区域内共生体学校共同合作,改变原有自上而下的陈旧教研机制转向以“高校—学校(共生体)—教师”多方协同共生的研究模式,即“U+S+T”共生式。该模式以一线教师为核心研究主体,聚焦教师教育教学中所面临的困惑、重点与难点问题,以问题为导向,以课堂教学为改革中心,在平等对话与多方协作等方式的基础上开展实践研究,促进多方发展。高校“U”的责任主要是调研教师发展现状,聚焦重点与难点问题,指导学科组制订三年发展规划,每月一次教学研讨的现场指导。学校“S”的角色定位在于为本校教师搭建一个“一站式”的学习平台,优先考虑并满足教师在课堂教学改革以及专业发展的需要,建立科学合理的教育教学管理制度,并联合其它共生体学校组成资源共享、责任分担、协同发展的研究共同体。作为“U+S+T”共生式的核心,教师“T”是推动该模式健康发展的关键。教师要时刻认识到自己是教育教研的主体,克服惰性心理,淡化利益,从被动的“教育工具人”转向主动发展的新时代教育人。教研组要构建学习研究共同体,全员卷入研究。

(二)构建“U+S+T”共生式的意义

传统的自上而下校本教研机制存在诸多问题。而在“U+S+T”共生式的校本教研要经历3年及以上的时间,聚焦教育教学重难点问题,调整教研主题活动与形式。日常教研立足于课堂教学,以教师承担的研讨课为切入口,开展个性化的专家指导,理论与实践结合,加快教师的专业发展。其次,“U+S+T”共生式拓宽了教师学习与交流渠道。总之,“U+S+T”共生式能有效促进高校、中小学和教师的多方发展。

三、构建“U+S+T”共生式小学英语校本教研机制的实施过程

(一)前期准备

前期准备工作包括组建英语学科校本教研团队、调研本学校英语学科发展现状、确立英语教研组的发展愿景以及课堂改革发展目标、建立教师研究梯队、“新基础教育”理论学习等。

1.共同体团队的构成

本研究团队由华东师范大学教授,博士生导师卜玉华教授作为课堂教学改革的指导专家,共生体学校校长为教研提供行政支持,以本学校英语学科教研组长以及共生体学校英语教研组长作为教研活动组织与实施者,备课组长、骨干教师等按照研究梯队分布参与实践研究。

2.调研英语学科发展现状

在第一次现场研讨活动开展之前,卜教授通过对本校英语教师的课堂观察、问卷调查、访谈等方式调研教师的发展现状。调研发现,英语科组的校本教研活动缺乏长程规划,日常研讨主题不明确,日常研究碎片化。教研组内职责分工松散,教研组没有形成研究合力,主动变革与成长的动力缺乏。此外,课堂教学理念陈旧,教材文本解读能力以及学情分析能力弱,教学活动设计呈现堆砌式现象,课堂教学中学生立场不足,教师自我反思能力较弱。

3.确立发展愿景以及课堂教学改革发展目标

基于前期调研,卜教授指导学校制订学科三年发展规划,确立学科发展愿景:通过三年的实践研究,打造一支有凝聚力的研究团队,人人成为研究型教师,其中培育区级骨干教师2-3名。在课堂教学改革方面,首先组建研究梯队,骨干先行,重建日常研究、备课、研讨、评课制度等。以课题研究为抓手,促进英语教师的专业成长,关注学习的真实发生,激发课堂活力。

4.建立教师研究梯队,开展理论学习

在研究梯队建设方面,卜教授指出,学校的学科教研组长是学科总负责人,备课组长既是学科的管理者,也是引领者,他们的眼光、理解力、行为方式以及价值追求都直接影响整个教师队伍的发展质量。由此,马田小学英语学科的梯队建设进行了改革,由第一梯队的教师进行第一阶段的课堂教学改革研究。教研组在研讨课前两个月开展了各类理论学习活动。

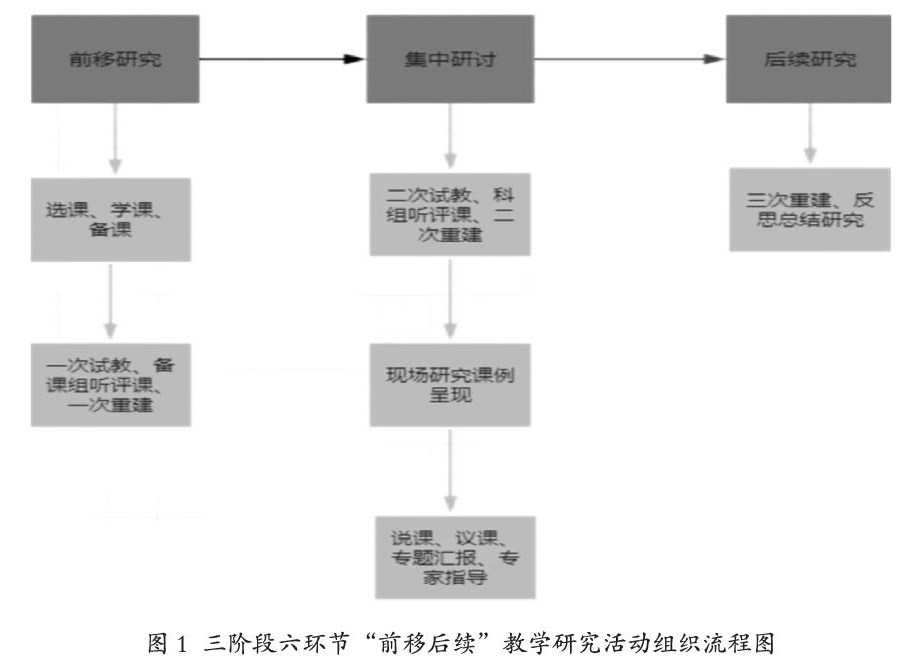

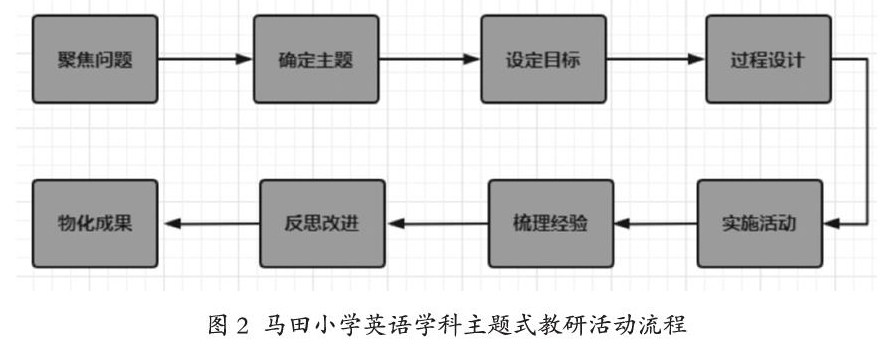

(二)开展三阶段六环节“前移后续”教学研究活动

为了让“U+S+T”共生式发挥最优作用以及促进教师的主动变革,马田小学采用了“新基础教育”的“前移后续”教研活动机制,形成了三阶段六环节研究制度。三阶段为前移研究阶段、集中研讨阶段以及后续研究阶段。六环节为备课组内选课、学课、备课——一次试教、备课组内听评课、一次重建———二次试教、全科组听评课、二次重建——现场研究课例呈现——说课、议课、专题汇报、专家指导——三次重建、反思总结研究(如图1所示)。

图1 三阶段六环节“前移后续”教学研究活动组织流程图

1.前移研究阶段

每次专家进校研讨课都有两位教师的现场教学,因此,在“前移后续”教学研究活动中,英语教研组长根据上课教师所在年级、组内人数、教龄等把全体教师分成两个备课组,同步进行教学研究活动,由备课组内长组织组内教师按计划参加所有研讨活动并记录。在前研究阶段中,备课组内的活动流程为:选课——学课——备课——一次试教、备课组内听评课、一次重建。在选课方面,可以选择典型话题,难度比较恰当,适合教师发挥,利于学生发展的课题,同时还要兼顾课型的研究。在三年研究中,本校的课型研究主要集中在会话课、故事课以及阅读课上。在学课方面,教师要先进行学习理论,包括“新基础教育”、课程标准、优质课例学习。在选课以及学课后,备课组内进行单元整体设计集体备课,最后,由主讲教师在组内进行第一次试教初建,备课组内根据分工从不同的课堂观察点进行听评课,对教学设计进行调整。

2.集中研讨阶段

此阶段将有两次集中研讨活动,主要环节为:二次试教、全科组听评课、二次重建——现场研究课例呈现——说课、议课、专题汇报、专家指导。首先是开展全科组内的听课、评课活动。全体教师共同对备课组呈现的课堂教学进行问题诊断与原因分析,提出意见和建议,随后备课组进行二次备课,优化教学设计。接着是由卜教授以及共生体学校英语学科骨干教师参与指导的现场教学集中研讨活动。在听课时,两位主讲教师所在的备课组根据提前准备的课堂观察表进行详细记录,为后续的议课研讨活动提供实证依据。研讨课结束后,首先,由主讲教师进行反思性说课,包括教学目标的达成、课堂教学的推进路径、师生互动生成、遇到的困惑与问题上。随后,本校英语教研组评课、议课。在评课时,卜教授要求参与的教师围绕“诊断问题、分析原因、给出重建策略”展开,最好能针对一两个教学核心问题展开议论。接着,由本校英语教研组长进行现阶段研究的小专题报告,如,学科组建设情况、备课与磨课过程中的问题与困惑分析等。最后,卜教授针对两节现场课例进行点评或给出重建建议等专业指导,并对下一次研讨的主题做指导。本校研讨活动结束后,两位主讲教师以及组内教师还将分组到另外共生体学校进行研讨课现场学习,促进共生体的交流。

3.后续研究阶段

在集中研讨结束后,英语学科组内所有教师再次分两组回到备课组,对本次研讨课活动进行反思与总结。要求备课组内教师把本次研讨过程收获的新认识、新思路进行梳理并行动化。一是根据评课、议课时专家、同行提出的改进建议进行教学设计优化,并由组内另一位教师进行重建课教学;二是撰写教学研究的反思与总结;三是每位教师将个人在整个研究过程中收集、撰写的材料进行修改整理,保存个人研究成果。

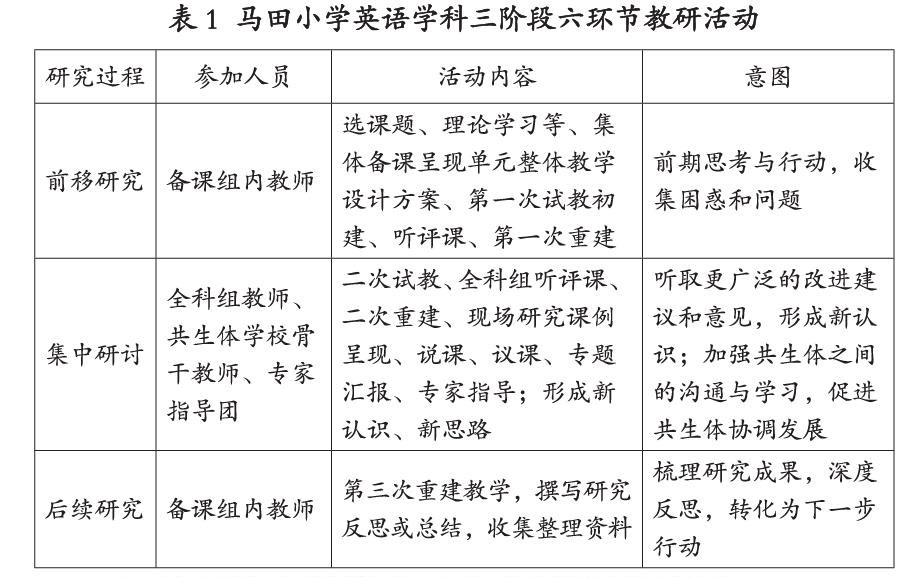

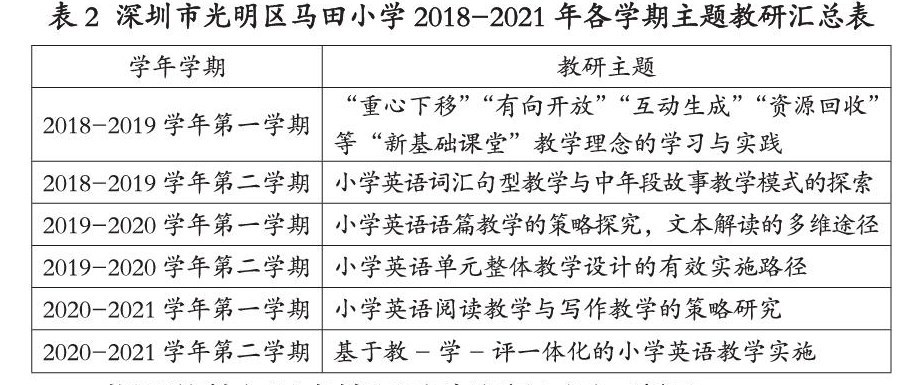

(三)聚焦主题教研,开展连续性教研活动

主题教研活动是针对教研中的问题或需求,提炼特定主题并经过系统设计的,具有目标的持续性、活动的连贯性、对象的深度参与等特征的一系列教学研究活动。在高校专家的指导下,马田小学英语学科近三年来持续规范主题教研活动流程,从机制上保障活动开展的有效性。教研主题如表2所示。

英语学科主题式教研活动流程如图2所示。

(四)完善评价与激励机制

在评价机制方面,做到评价主体多元化。由学校领导评价转变为高校专家、学校领导、教师、家长与学生共同参与。其次,评价内容与方式多维化。在激励制度建设上,学校对评奖方式、内容等做了详细规定。具体的奖励内容有:对于课堂改革研究中表现出色的教师授予各项荣誉称号;在区域内推广教师的研究成果,如,优质课例展示与主题讲座培训;提供参与全国性英语教学研讨会学习观摩机会;联合区教研机构和华东师范大学“生命·实践”教育学研究院提供成果物化渠道,包含课例、研究论文评比与课题申报等。一系列优化的评价与奖励机制有效地提升了教师的教学自信与成就感,激发教师持续参与校本研究的积极性。

四、结语

经过三年多的“U+S+T”共生式校本实践研究,证实了此研究模式有效加快学校整体转型,促进师生发展。学科组三阶段六环节“前移后续”教学研究活动,转变了教与学的方式,落实了英语学科的育人价值,实现了课堂教学的深度变革。主题式校本教研机制使教师的研究走向深入,创新的英语校本教研机制形成了一个动态循环的教研模式,激发了教育教学研究的活力,促进了教师和学生的发展。

参考文献:

[1]教育部.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2]孙瑞欣.校本教研的7个关键点[M].西南师范大学出版社,2013.

[3]易丽宁.校本教研促进小学英语教师专业发展的个案研究——以苏州姑苏区某实验小学英语教研组为例[D].苏州大学,2014.

[4]王蔷,李亮.高校与中小学教师合作促进英语教师发展的研究述评[J].英语学习,2017(4).

[5]廖文.构建以教师为中心的区域教师培训模式的探索——以广东顺德区“双塔层”小学研训模式为例[J].中小学教师培训,2018(3).

[6]卜玉华.“新基础教育”课堂教学改革的深化研究[M].福建教育出版社,2014.

[7]刘达,黄华,姚剑强.传承中创新,创新中发展:上海中学数学教育改革经验总结报告[J].上海课程教学研究,2016(9).

责任编辑 陈 洋

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/gjzh/gjzh202298/gjzh20229856-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/gjzh/gjzh202298/gjzh20229856-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/gjzh/gjzh202298/gjzh20229856-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/gjzh/gjzh202298/gjzh20229856-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号