- 收藏

- 加入书签

基于创伤评分的一体化急救护理模式对多发伤患者救治时间及安全性的影响分析

【摘 要】目的:分析多发伤患者应用基于创伤评分的一体化急救护理模式的临床效果,以便为日后临床制定可靠的参考。方法:共计多发伤患者2378例进行回顾性分析,均源自于2021年1月~12月xx医院接诊,依据不同护理模式分为对照组与观察组,各1189例,对照组接受标准化院前、院内一体化急救护理,观察组接受基于创伤评分的一体化急救护理模式,就两组患者的救治效率、抢救结果进行组间比较。结果:观察组患者救治效率各项指标时间均短于对照组,且死亡、休克、MODS及ARDS发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:对于多发伤患者采取基于创伤评分的一体化急救护理模式,能有效提升抢救效率,提升抢救质量,保障治疗的安全。

【关键词】多发伤;救治时间;创伤评分;一体化急救护理

多发伤是普外科较多见的意外伤害,主要是指致伤因素作用下机体2处以上器官、解剖部位出现严重伤害,同时至少一处创伤对生命安全构成威胁。该病病情危急,给予有效的急救措施对改善患者临床症状,提升远期预后具有积极意义。院前急救是挽救患者的重要阶段,需医护人员以最快的方式合理的开展针对性抢救措施,而院内急救则是院前急救的有效延续,给予更系统化的治疗,二者的无缝衔接对多发伤患者预后具有重要意义。而一体化急救护理模式能将医护人员的工作环环相扣,尽可能在最短时间内为患者获得最佳治疗时机。此外,对患者病情进行准确的评估是制定患者救治方案的必要条件,可为患者提供针对性抢救流程,保障救治的安全性。鉴于此,本文就多发伤患者应用基于创伤评分的一体化急救护理模式的临床效果进行分析,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

共计多发伤患者2378例进行回顾性分析,依据不同护理模式分为对照组与观察组,各1189例,对照组男性621例,女性568例,年龄3~68岁,平均(45.37±6.28)岁,受伤至救治时间10~60min,平均(28.67±7.37)min。观察组男性618例,女性571例,年龄3~68岁,平均(45.28±6.32)岁,受伤至救治时间10~65min,平均(29.04±7.28)min。患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组接受标准化院前、院内一体化急救护理,即①院前急救:首先建立急救小组,开展统一的培训,合格后临床实施;待接到急救通知,第一时间准备抢救用具、药品,并使用简单、易懂的语言询问病情状况,给予相应的简单指导;待到达现场后,对患者进行评估,开展对应的干预措施,立即建立两条以上静脉输液通道,遵医嘱给药,并严密检测患者各项生命指标;待患者病情稳定,迅速转运患者,在转运途中与院内联系,开通绿色通道,反馈患者病情状况,一遍急救工作的衔接。②院内急救:接诊护理人员根据医嘱给予药物,完善各项检查措施,同时,严密观察患者是否出现舌后坠状况,及时给予口咽通气管进行通气,若患者出现病情危急状况,需及时开展机械辅助通气。观察组接受基于创伤评分的一体化急救护理模式,内容如下:

(1)首先对医护人员进行统一的培训,促使其娴熟的掌握创伤评分标准,可灵活的应用于临床。创伤评分主要包含7个为度,例如脉搏、外伤出血、损伤部位、创伤类型、神志、血压与循环系统等,根据损伤严重程度分别计1、3、5、6分,最后获得总分。评分标准为:<10分为轻度损伤、11~16分为中度、17~28分为重度,≥29分的患者死亡风险通常可达80%,本次研究未纳入。

(2)院前急救:针对轻度损伤的患者,及时建立静脉输液通道,给予面罩供氧,及时补液,纠正体液平衡、酸中毒等;给予外伤止血,并固定受伤部位,安全转运至院内救治;针对中度损伤患者,积极维持患者呼吸道通道,清理其口鼻腔分泌物,将头部偏向一侧,给予呼吸支持,必要时使用呼吸囊;保障有效的循环,建立≥2条静脉通道,快速输注复方氯化钠注射液500~1000ml(0.5h内);积极控制活动性出血状况,给予加压包扎,固定骨折部位;严密检测其各项生命指标,并向院内反馈患者状况,启动应急小组,做好相应的抢救准备;对于重度患者,说明患者往往伴有多脏器损伤及休克症状,需立即通知院内给予相关科室会诊,开通绿色通道,保障患者第一时间内接受救治。

(3)院内急救:针对轻度患者,院内抢救工作由2名护理人员构成,积极协助医师完成各项急救措施,安全护送患者开展各项辅助检查操作,以便开展后续治疗;对于中度患者,急救小组护理人员由2~3名组成,将患者安全转运至抢救室,立即开展绿色通道,迅速开展气管插管、机械通气等维持气道畅通。并配合医师完成胸腔、腹腔穿刺,及时采集血液标本等,开展相应的术前准备;针对重度患者,急救小组成员通常由3~4名护理人员组成,使用CRASH PLANA原则对患者进行全面评估,积极配合抢救相关工作与术前准备,同时动态检测患者各项生命体征、生化指标、血气分析等,第一时间反馈于医师,有助于制定针对性救治方案。提前电话通知相关科室患者的基本信息、伤情,抢救进度等,以便相关科室做好手术准备,直接将患者转运至手术室。

1.3 观察指标

(1)详细记录两组患者的救治效率,主要包含院前急救时间、多科会诊时间、检查完成时间、急诊-手术时间以及急诊救治时间。(2)详细记录两组患者抢救结果,即死亡、休克、多器官功能障碍综合征(MODS)及急性呼吸窘迫综合征(ARDS)发生状况。

1.4 统计学处理

全文数据均采用SPSS 19.0统计软件进行计算分析,其中均数±标准差()用于表达计量资料,χ2用于检验计数资料,P决定是否有差异,其中P<0.05表示数据具有统计学意义。

2 结果

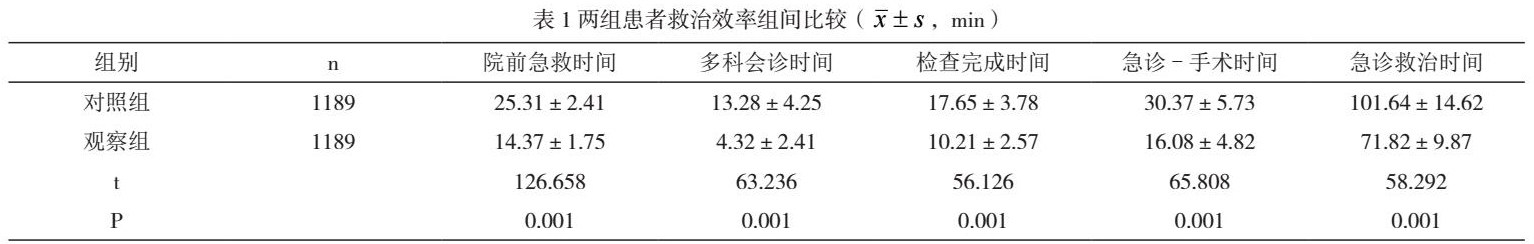

2.1 两组患者救治效率组间比较

相较于对照组,观察组患者救治效率各项指标时间均明显缩短,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1:

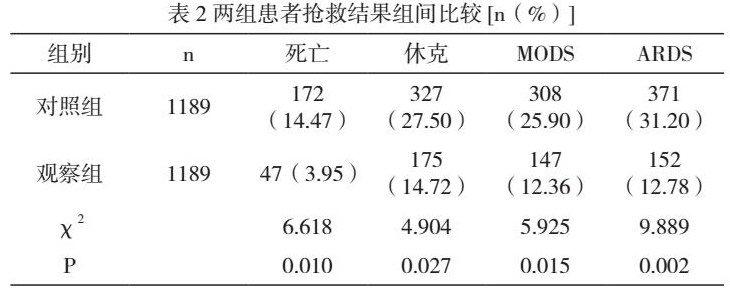

2.2 两组患者抢救结果组间比较

相较于对照组,观察组患者死亡、休克、MODS、ARDS发生率均降低,差异有统计学意义(P<0.05),详见表2:

3 讨论

在出现多发伤时,通常累及的器官包含高位脊髓、颅脑、心脏等。创伤后2~4h最多见的死亡原因为肝脾破裂、血气胸、多发伤大出血而致的失血性休克,若抢救及时,操作得当,大部分患者可幸存,是急诊抢救的黄金时间。现如今,临床针对多发伤的救治尚无统一的救治模式,创伤救治一方面是医学问题,另一方面设计社会与经济等方面因素,难以形成普适的救治方案,探寻有道的救治模式具有积极意义。目前,国外对创伤救治的研究逐步形成完整的科学体系,健全的救治模式、专业的创伤中心促使患者获得迅速治疗,将患者在短时间内转送至医疗机构,减少严重多发伤患者的二次损伤风险。而我国医疗机构无独立的创伤救治体系,往往依托于专科救治,而专科医师缺乏整体救治意识,对抢救效果造成一定的影响。

随着医疗服务的发展,一体化急救护理模式逐渐应用于临床,其与传统护理模式相比,其能有效保障院前、院内急救措施的一体化,连贯性较强,强调了远程信息交流,以便院内及时开展相应的救治前准备,在最短时间内实现病情诊断、急救方案制定等各项工作。同时医护一体化能强化医护之间的配合性,为患者提供连续、安全的救治。且该模式下多学科会诊一体化,该模式在院前急救患者强调专科诊疗调度,保障患者入院后短时间内接受专业支持,促使各学科沟通、信息交流的实时性、准确性。但创伤评分评估创伤严重程度,决定创伤救治程序,是创伤救治决策中十分重要的环节,能进一步避免救治过程中的盲目性。本文研究结果显示,观察组患者救治效率各项指标时间均短于对照组,且死亡、休克、MODS及ARDS发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。本文就一体化急救护理措施改进基础上结合创伤评分,以便对患者创伤程度进行量化评估,根据患者的评估结果制定相对性的院前急救与院内装备工作,进一步改善各项护理措施的无缝隙连接及有效连缀。此外,对患者创伤严重程度进行量化,还能提升患者院前急救的可预见性,缩短抢救措施中患者入院等待评估、手术准备时间,有效提升抢救效率,改善患者预后状况。

总而言之,基于创伤评分的一体化急救护理模式应用多发伤患者具有可行性,其能提升抢救效率,保障抢救的安全性,具有良好的临床应用前景。

参考文献:

[1] 刘建凡,曹慧. 一体化链式创伤急救护理模式结合预见性创伤护理在多发伤患者急诊救治中的应用效果[J]. 临床医学研究与实践,2022,7(2):160-162.

[2] 邵春燕. 院前—院内一体化急救护理程序在多发性肋骨骨折合并肺撕裂伤患者中的应用观察[J]. 医学理论与实践,2019,32(22):3720-3721.

[3] 江燕煊,刘刚,李静. 一体化急救护理在多发伤患者急救中的应用效果分析[J]. 实用临床护理学电子杂志,2020,5(14):124-125.

[4] 周瑞云,李方航. 基于修正创伤评分的院前院内一体化急救护理在多发伤患者中的应用[J]. 国际护理学杂志,2019,38(9):1303-1305.

[5] 刘姝娜,徐叶叶. 两种急救护理模式在多发伤并重型颅脑损伤患者中的急救效果[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(78):135.

[6] 郑伟,叶子平. 创伤指数结合改良早期预警评分用于基层医院多发伤的院前急救体会[J]. 基层医学论坛,2022,26(7):141-143.

[7] 李惠梅,林少平,黄丽秀,等. MEWS评分联合APACHEⅡ评分对多发性创伤骨折预后的评估价值[J]. 吉林医学,2022,43(3):835-838.

[8] 张丽丽,王丹. 基于修正创伤评分的一体化急救护理在多发伤患者急救中的应用效果[J]. 中国民康医学,2020,32(23):160-162.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号