- 收藏

- 加入书签

高校自习空间类别和设计研究

摘要:随着自主学习成为高校中一种更普遍的学习模式,高校自习空间与其他空间的结合愈发紧密。本文以高校自习空间作为研究对象,对其设计存在的问题及现状和空间属性特征进行分析,以自习空间和其他空间的结合作为依据进行分类,征集了高校中不同类别自习空间设计的实例进行分析和设计手法总结,期待探索发现高校自习空间设计的可能路径,旨在为高校自习空间的设计实践提供有效的理论参考。

关键词:高校;自习空间;设计研究

校园建筑作为建筑的其中重要的一支,不仅在体现在历史的悠久,更是体现在我国以校园为载体的“十三五”推进教育现代化与人才强国战略。身处校园,深知自习空间的重要性,图书馆、教学楼、宿舍、咖啡厅甚至景色优美的室外空间等等,都可以提供给学生自主学习。但是,目前很少有人对高校的自习空间进行分类和设计研究。本文通过搜集案例对自习空间进行分析,并完成对自习空间的分类和设计手法的总结。

一、自习空间设计中的相关问题及现状

1.自习需求逐渐增加

随着时代发展,大学制度逐渐趋向于自主自治、开放且具服务性;自主学习和团队合作的方式也逐渐成为大学的教学方式中的重要部分。在大学本科扩招的前提下,近五年间全国硕士研究生报名人数也翻了近一番,本科生的增加及毕业选择深造的人数增加,也使学生对自习空间需求快速加大。因此对于在校学生而言,自习这一行为不仅在时间上远比上课的时间要多,其形式由于学校内各个学科及课程的不同,也有所不同如:查阅书籍报刊、网上搜集资料、小组合作讨论、独立背诵等等。

2.自习空间大部分较单一

传统型高校校园规划建设中,校园以功能分区为构架,教学科研区为中心,其余生活区服务区基本在其周围进行布置,在这种模式下的自习室基本为无课的教室或少部分图书馆空间所承担。这样的自习空间不仅数量较少,形式也较为单一,且由于居住区与教学区的分离,学生从宿舍至自习室可能会花费大量时间,有些甚至需要选择公共交通工具作为来回的通行方式。

3.相关领域研究不足

虽然国内外相关领域对教学空间的研究较多,但自习空间需求逐渐增大的背景下,依然很少见到对于自习使用状态、自习方式等相关行为、心理等领域的研究,也很少见到在大学建筑设计研究中将自习空间单独同教学空间进行区别并进行相关研究。因此,对于本篇而言,在所谓空间内部的具体评价指标等相关物理属性上不做相关阐述及深入探究,只在自身相关经验及现有校园设计案例基础上,尝试进行设计手法分析。

二、高校自习空间的类别

1.自习空间与教学空间相结合

教学空间表明教育者向受教育者施加教育影响的广延性。教学空间作为校园建筑的主体,其空间的设计倾向于构建完整稳定的教育模式,其功能性之明确应当渗透到建筑中的任意角落。因此自习空间作为教学辅助,其研讨交流功能便大于社交便捷功能,追求满足学生的普适性要求并与教学空间相辅相成营造一体的功能空间,构建一个具有开放性和可延伸性的教学空间。

2.自习空间与居住空间相结合

随着社会快速发展,高校中学生的居住空间质量越来越高,从只拥有单一住宿功能的学生宿舍不断完善成为具有多种功能的学生公寓。在“住学合一”理念盛行的当下,越来越多的高校将学生公寓打造成适合大学生们学习的场所,自习空间与居住空间的紧密结合,打破了学生在教室中学习、讨论、阅读的传统模式。此类空间使开展自习活动更加便捷,适合于课余时间日常课程的学习,或与同公寓楼同学的交流讨论。

3.自习空间与社交空间相结合

大学相对于中小学,社交属性的增加是一项明显的特征,学习模式从传统的知识传授型学习改为自主交流型学习。意识到大学学习与社交、娱乐功能密不可分的现状和未来趋势,高校功能布局逐渐呈现自习空间与社交空间深度互联的模式,打破了传统自习的静态学习体系。此类空间环境气氛更加放松、充满活力,适合于学习简单课程、阅读课外读物、小组研讨等自习活动。

4.自习空间与服务空间相结合

校园中的服务空间包含食堂、浴室等部分,这个部分由于其功能的特殊性,不仅在空间开放上根据不同学校情况会有不同的开发规定,其在使用时人流量也较大并具有一定时段特性,很难有稳定安静的环境条件,因此一般很少会在其中有自习空间的部分。故在此类功能区域中设置的自习空间基本是为满足小组讨论研究或实践这种类型的自习需求。

5.自习空间与交通空间相结合

建筑交通空间可分为水平交通空间(走道,过廊等),垂直交通空间(楼梯,电梯,自动扶梯,坡道等)和交通枢纽空间(门厅,中庭等)。高校建筑中自习空间与交通空间相结合,让空间承担着更多的功能。与传统自习室不一样的是,结合交通空间布置的自习空间追求的是一种便捷、简单、社交的自习方式,大多用于日常自习学校课程和小组讨论。这样多元的空间为多元的学习方式提供了可能性,是打造校园文化景观的一种巧妙方式。

三、高校自习空间的设计案例研究

1.自习空间与教学空间相结合

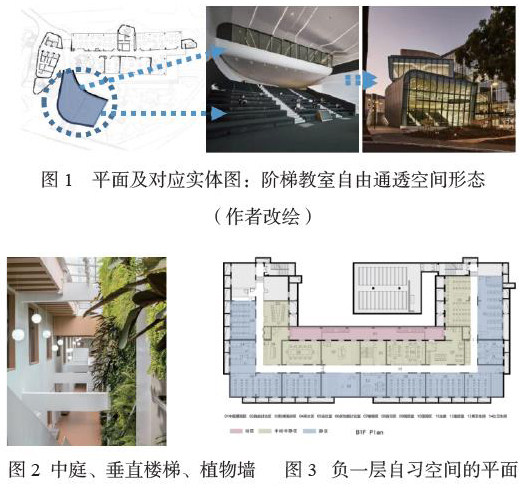

迪肯大学法学院大楼——特殊空间形态下教学空间功能的灵活性延伸。该教学建筑为学生提供了五层灵活的多媒体学习空间,其内部的讲堂摒弃了传统的较为刻板的封闭教室设计方式,旨在创造一个非常规化的校园空间——重新定义了公共和教育空间。将外部公共空间同内部学习空间进行融合,通过特殊的几何形态进行空间的部分围合,从而模糊正式与非正式功能区域的界限,基本避免了传统教学空间直接作为自习空间的不足。建筑内空间包括科技吧,小组讨论舱、个人空间等,为不同的使用者带来了彼此互动、协作的机会,亦可作为个人学习的场所,学生们因此可以在不同的学习模式间自由切换(图1)。

2.自习空间与居住空间相结合

北京大学35号宿舍。该建筑以“住宿制书院”为理念,打造了一个集居住、学习、娱乐、交流为一体的公寓综合体。因地上空间的不足,设计师将大多数学习、交流设施放置于负一层形成自习空间,将娱乐设施放置于负二层形成休闲娱乐空间。设计利用中庭引入阳光,利用植物墙引入景观,解决了地下空间采光和沉闷的问题,使得学生在自习时也能享受充沛的阳光和优美的景观(图2、3)。负一层的自习空间划分为动区、半动半静区、静区三个分区,三者以走廊连接,互不干扰,满足了讨论型自习、研究型自习等不同的自习需求。每个分区里的空间功能灵活可变,可根据不同的自习模式提供多种组合空间,从单人到多人,从封闭到开放皆可满足(图4)。

3.自习空间与社交空间相结合

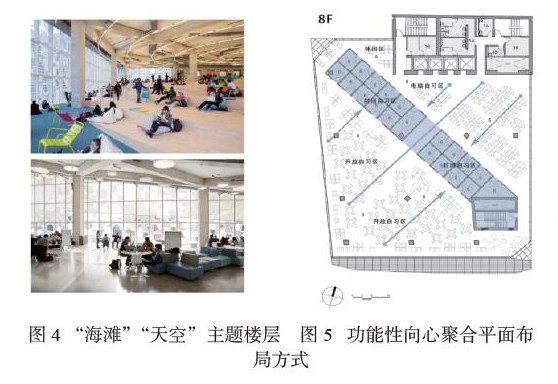

瑞尔森大学学生学习中心。该建筑是信息时代教育新理念下的一种新的建筑模式,其将交流与合作的空间功能扩展到整个建筑,将阅览、教学、学习、社交、休闲、餐饮等功能融为一体[3],提供给学生一个活泼的、具有创造性的学习环境。建筑每一层都有不同的空间氛围主题,兼具开放或是封闭的满足不同学习要求的自习空间。例如第六层的“海滩”主题创造了灵活自由的自习空间,由大阶梯和可移动的休闲座椅组成,学生们可以席地而坐,也可以在躺椅上进行阅读和交流讨论;位于顶层的“天空”主题具有充沛的自然光线和广阔的景观视野,学生能够在阳光中安静地学习和沉思,也能远眺城市缓解疲惫(图4)。建筑大多数楼层以功能性向心聚合方式进行布局,以独立的私密小空间自习室作为空间核心,周围围绕开放式自习空间,实现了开放大空间与围合小空间的有机融合(图5)。

4.自习空间与服务空间相结合

克莱姆森大学餐厅。建筑位于克莱姆森步道边缘,它将自习空间功能自然地通过设计融入本身的餐饮空间当中,对学生而言非常方便,使建筑本身也更有活力。该建筑主要为两层,局部设有夹层。此外又根据同餐饮售卖区的相对位置,利用不同类型的桌椅组团布置来实现空间区域功能上的进一步弱划分(有一定的行为导向但并不直接隔开)。如图分别为食堂主空间内餐厅式座椅,走廊靠近外围护玻璃有较好视野处的(离主空间餐饮购买区有一定距离)适用于自习的桌椅,及二楼夹层——有较好的视野和更好的围合感,专设的一个利于小组活动讨论或个人研究自习的空间所摆设的组团式沙发椅。通过不同类型的桌椅设计及位置摆放,学生自然会在自习时选择非餐厅式组团的桌椅,从而使餐厅很好地实现了主功能(餐饮功能)和附属功能(自习功能)的协调(图6)。

5.自习空间与交通空间相结合

丹麦SDU校园教学楼。该建筑中庭部分是自习空间与交通枢纽空间相结合的优秀案例。通过模拟时间的流动性,建筑将每一层楼板设三角形开洞,自下而上形成中庭采光,这一设计带来的大面积交通枢纽如果不做任何处理,则会造成大面积的空间浪费。SDU校园通过将中庭大楼梯与中庭围合,形成的三角形边廊铺设桌椅,形成视线良好、采光优良、稍具流动性的自习空间。桌椅面向中庭,给人舒适的视线角度,在教学楼既无尖锐的例如车鸣的声音,也没有风雨雪等自然天气影响,提供能增强专注度的连续无规律无实意的背景白噪音。教学楼内的交通空间作自习空间时具有很强的时间性。不仅上下课的高峰流量可以利用中庭来分流缓解,在课中或晚间、周末等无课时间内,也可使空间得到充分利用(图7)。

四、高校自习空间设计手法总结

在设计自习室时应注重自习空间在使用上兼有独立研究性和公共交往性的特征,明确自习空间的领域感和心理归属感,以确保研究、学习的高效性。对于强调独立专注的研究阅览空间,如图书阅览室、研讨室、付费自习室等,应当为学者提供明确的领域感和心理归属感;对于开放自由的交流空间,如学生活动中心、门厅、中庭等,由于空间具有不明确的心理归属性及独特便利性,应当注重提高此类空间的采光、通风、朝向等物理环境,最大程度提高使用率。

1.打造多样空间,满足不同自习需求

提供自习的建筑性质不同,其场地和空间的体量不同给人的感受也会有所区别,狭窄规律直白的空间具有较强的功能属性和心理暗示,而宽敞流动多变的场地能创造出适用于不同功能或用途的空间,强化个体间的交流或空间感受。对于较大的房间或厅堂,可以抬升楼面板的一部分,作为退避周围的独立自习室或休息平台;或做成阶梯式空间,倾斜的环境创造出动感,赋予围护空间更多与环境交流的机会。同时大空间容易造成使用者心理上的不安定感与局促感,适当地营造小空间能满足更多功能及心理需求;对于层高较小的空间,通过让基面的一部分下沉并与周围形成对比,强化空间领域,提高其可识别性与独立性。

2.明确分区,避免功能冲突

自习空间和其他功能空间相结合布置时,适宜的弹性空间能有效将彼此连接进行缓不至于有直接的冲突。针对不同自习空间的性质,应当慎重考虑其位置的选择。如交流、讨论等社交性质较强的空间,往往放置在公共空间隐私性较弱的部分,人流间的相互影响不仅能使空间充满活力,也能促进良性循环创造优美人文景观。而专注阅读、自习等安静的空间,可以牺牲可到达性来创造更加优质的自习环境,如设置局部二层或高层、租用住房等,尽量减少带来人群的负面影响。

3. 营造舒适的室内环境

几乎对于所有建筑,舒适的室内环境都是必须注意到的。对于自习空间而言,大到空间景观等重点要素,小到桌椅色彩、布局等细节处理,视野中的各种因素都直接影响着人的心理和行为波动。室内环境的设计布置不仅是建筑空间设计的进一步延伸,同时也是对空间进行最直接的特性定义,直接影响着使用者的使用体验和学习效率。其中,桌椅等设备的布置是比较重要的部分,小组讨论空间中的组团式的桌椅布置势必同独立自习的空间有完全不同的桌椅排布。设备不仅仅是对需求的直接满足同时也是空间上有所区别的标志。

4.灵活利用特定时间段的闲置空间

校园建筑中,由于各功能建筑的使用特性不同,建筑往往具有特定的闲置时间,如无课的教室,非餐饮时间的食堂,人流不大时的宽阔走廊等等。为增大这些空间的使用率,将自习空间布置其中是比较合适的。这不仅可以提供更多临时的自习空间,同时也方便学生在课后、餐后等时间直接开展自习活动,有利于提高校园的整体活力。这些自习空间布置上也往往比较简单直接,如在走廊空间直接布置适当桌椅,餐厅夹层设置独立自习空间等。

参考文献

[1]王卓.房屋建筑学[M].北京:北京大学出版社,2012.

[2]李猛.北京大学元培学院:自由学习的共同体[J].中国大学教学,2019(12):12-15.

[3]孙晶晶,等.当代高校学习中心建筑空间环境设计研究[J].城市建筑,2018(35):80-82.

[4]王(日韦).研究型高校自习行为模式及空间的属性研究[D],清华大学,2004.

作者简介:丁若玥(2000.01-),女,汉族,江西省南昌市人,长安大学建筑学院本科在读,主要研究方向:建筑设计。

通讯作者:郝尉竣(2000.03-),男,汉族,陕西西安市人,长安大学建筑学院本科在读。主要研究方向:建筑设计。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/ajyg/ajyg202233/ajyg202233307-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/ajyg/ajyg202233/ajyg202233307-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/ajyg/ajyg202233/ajyg202233307-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/ajyg/ajyg202233/ajyg202233307-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号