- 收藏

- 加入书签

数学学科核心素养视阈下的高中数学教材“函数”内容对比分析

摘 要:数学学科核心素养旨在培养学生的数学专业素质与能力,以数学课程目标为导向,重点落实在数学教材课本和数学课程教学实践中。据现行《高中数学课程标准(2017年版)》中认为,函数是高中数学的核心知识,贯穿高中数学课程主线。本文结合数学学科核心素养这一视角分别对人教A版高中教材2004版本和2019版本的函数内容进行对比分析,探究课程标准、教材内容等方面所作的调整和变化,重点突出和集中体现对学生数学思维品质的培养、解决数学问题能力的提升以及态度、情感和价值观的形成,以期更好地改进和服务教学。

关键词:新旧教材 函数 数学学科核心素养 分析比较

1 问题提出

随着《普通高中数学课程标准(2017版)》的颁布,正式提出数学学科核心素养,数学课程以发展学生数学核心素养为核心目标。高中数学教材作为学生获取知识的主要阵地和教师开展有效教学的重要依据,同样做出相应的调整变革,更加专注于培养学生核心素养,稳定发展素质教育[2]。函数内容作为高中数学课程中主线内容,是学生学习的重点。现在围绕数学核心素养展开分析,2019年人教版(A版)高中新版教材相对于2004年人教版(A版)高中旧版教材,在内容设置、结构编排等方面作了一定的改动和调整,力求探索出最优化教学模式。

2 研究对象及框架

2.1 研究对象

选取人教版2004年A版(以下简称“旧教材”)和2019年A版(以下简称“新教材”)的高中数学教科书,通过查阅文献和通读课本的方式,运用文本分析和对比分析的方法对其新旧两版教材中函数内容进行研究。

2.2 研究框架

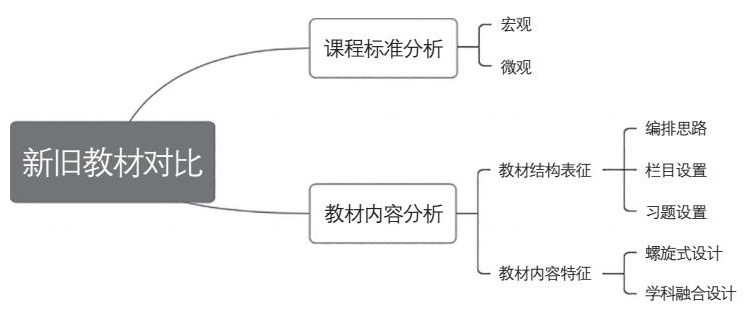

根据人教新旧两版教材,以培养学生数学核心素养的维度,在课程标准、教材内容设计和教材结构编排等方面进行对比分析,得出新旧教材异同点,归纳出新版教材的优势特征。对教材的内容、结构编排设计、例习题分析等方面的研究,能够在教材研究理论领域上有所扩充,为之后的教材编写和修订提供研究素材;对于现实意义下的教学实践方面,教师教学工作的方向性更加明确更有效教师能够更好地了解和把握数学教材改革的方向和趋势,从而更好地理解和贯彻数学课程中所要求的学科核心素养,并制定和调整相应的教学方法,实现既定的教学目标。

3 课程标准分析

数学课程教学实施与教材编排都是以数学课程标准为基准,课程标准对教材的制定是有很强的指导性,相当于风向标,从2003版课标到2007版课标,相对所实施配套的是人教版高中旧教材2004版和人教版高中新教材2019版,在数学学科核心素养导向下结合普通高中数学课程标准(实验),以下简称“2003版课标”与普通高中数学课程标准(2017版),以下简称“2017版课标”两版进行对比解读。

从宏观和微观两个维度对两版课程标准中对必修课程函数内容的要求进行研读,得出:

宏观层面主要集中于对课程目标大方向解读,在2003版课标基础上,2017版在课程理念上进行了高度概括,课程目标上进行了精细整合,对数学学科的课程内容和方案定位以素养为导向,更加精准化、多元化、全方位。前者旨在三维目标的框架下,学生通过对高中数学课程的学习,获得必要的“双基”、提高“五能”以及提出问题、解决问题能力,发展其数学应用意识和创新意识,形成良好的数学思维、端正的数学态度和优秀的品质[1];后者重点关注学生学习数学课程后,对于“四基”的获得和“四能”的提升,培育数学学科的6大核心素养,达成正确的价值观、必备品格和关键能力。2003版课程标准仅仅只是提倡提出数学问题,并未涉及到学生数学能力的培养,且多以模块化课程的结构呈现;2017版课程标准在2003版课程标准上进一步优化了课程结构,由原来的模块化课程结构转变为主题课程结构;调整和更新了教学内容;更倾向凝练和突出数学学科核心素养,更加强调以人为本,立德树人[2]。

微观层次聚焦于函数内容以及编排顺序两个方面分析。在函数内容方面,在进行函数学习之前,学生学会运用函数的观点去看待一元二次方程和一元二次不等式以及体会两者的联系。

4 教材内容分析

4.1 教材结构表征分析

4.1.1 编排思路的整合

表格中详细地说明了教材中函数内容的分布情况,2004年旧版教材中函数相关内容篇幅达两册,其中是以模块化知识编排,而2019年新版教材中全部集中在必修1中,遵循“主线--主题--核心内容”的设计编排思路,更具有整合性与功能性。数学知识之间存在着一定的逻辑,学生在学习函数中也会有既定的认知规律,从课程内容编排和心理认知等层面摒弃了知识本位的思想,强调以学生为本,培养学生的数学能力与素养。

2004年旧版教材的函数内容安排过于紧凑,知识密集,第一章“集合与函数概念”中将集合与函数基础知识融合在一起,在短短地几个课时学习中,学生不太能够快速且直接地运用集合对应的角度去重新认识和更新“函数”的概念;而2019年新版教材中的集合与常用逻辑用语作为学习第三章函数的概念与性质这部分内容的预备知识,单独设为一章节,分为5小节内容,是一个大的主题。学生对集合语言经过系统化地学习之后,能够更好地从集合维度认识和学习函数,熟练运用规范化的数学符号,重点锻炼了学生的数学抽象思维,加强了数学抽象素养的培养。接下来旧版教材进入第二章学习基本初等函数--指、对、幂函数的学习,第三章开始介绍“函数的应用”,将理论知识学以致用,注重函数知识模块的衔接与全面性;2019年新版教材中在第二章中学习了函数的概念及其表示方法之后,进一步加深对函数的理解,引入了幂函数,这部分的改动充分考虑到学生的认知范畴和知识的高度融合性,对学生逻辑推理和数学建模核心素养的提升大有益处,另外将指数函数和对数函数作为一对共同体知识,单独设为一章,整体编排更加协调。

函数与方程这部分内容在旧版教材中划在函数的应用这一章节里,将函数与方程突然联系到一起显得较为生硬,仅仅通过具体数学实例将两者联系到一块,不利于学生更好地接受和适应这样的观点,应从本质出发帮助学生吸收和掌握如何去运用函数表示问题以及判断适用的情境[5]。新版教材明显在此基础之上深化,追本溯源地将方程和不等式与一元二次方程结合起来,将其三者之间关系的本质呈现出来,更加严谨,进一步深化三者内涵,有助于拓宽学生的认知层面,培育逻辑推理的数学思维与能力,呈现出层层进阶的效果。

三角函数这部分内容的安排,新旧两版教材编排结构大有不同。2004年旧版教材在必修4这册书以两章的形式呈现三角函数内容,2019年新版教材围绕函数这一大主题将所涉及的内容调整到必修1的第五章,将三角函数内容与函数的概念、性质、基本初等函数等知识点精准化、系统化地构建,最终形成一个有机整体,使得函数这一主线的编排更加流畅,同时一册书的内容呈现也更加直观,将数学知识的逻辑进行有序编排,使得学生独立地从目录中获取到函数相关信息,从而更好地构建思维导图,快速适应主题教学。

4.1.2 栏目设置多样化

从栏目设置类型来看,新旧两版教材中相同的栏目具体表征为章头引言、观察、思考、探究、练习、问题、每章小结、阅读与思考、探究与发现以及信息技术应用等,2019年新版教材在2004年旧版教材中的栏目基础上进一步增设了新的板块有文献阅读与数学写作和数学探究与数学建模,有助于学生更好地贴近数学世界、了解体验数学史和感悟数学文化,例如第三章中文献阅读与数学写作中主要讲述的函数的形成与发展;栏目编排比例和顺序也作出相应的调整,探究与思考设置的篇幅占比也大幅度上升,如“振幅、周期、频率、相位”这一阅读与思考栏目从第五小节后移至“三角函数的应用”后面 , 与学生的数学逻辑习惯相匹配,作为数学常识的学习,巧妙地运用到解决数学问题中。2019年新版教材中栏目的增设与创新,更好地拓展学生的思维方式,逐渐渗透数学思想方法,发展数学核心素养。

4.1.3 习题的设置变化

2004年旧版教材中习题的设置为每一章中的每小节练习栏目,每大节的习题以及最后每一章章末的总复习参考题,题量总体比较大,习题也为A组和B组习题,难度划分层次由简到难[4];2019年新版教材中习题栏目设置顺序相对一致,习题类型表征和数量发生变化,每一节后面的习题和每一章章末的复习参考题由最初的A组和B组习题改动成三大部分,分别是复习巩固、综合运用以及拓广探索,一是对习题的分类和定位更加科学明确,难度逐层上升,使得学生逐渐形成对习题难度和训练要求的认知,根据自身学习需求去做题,达到一个良好的做题效果;二是对知识的运用更加精准和灵活,培育学生做题的灵敏度和增大知识的储备量,提升数学运用的能力素养。针对旧版而言,新版习题总数量相对减少,不再是做题越多越好,总以习题数量为基准,而是少而精,做到专题专练,在夯实基础和练习巩固的基础上,进一步注重学生实际运用能力的养成;三是最后一部分的拓广探索题,开放度增大,与信息技术更加融合,增强学生的直观想象和数学建模的核心素养[3]。新教材在考察学生核心素养方面加大力度,每个核心素养出现占比比例均高于旧教材。

4.2 教材内容特征分析

4.2.1 螺旋式设计

这里主要从新旧两版教材中的螺旋式编排和学科融合的特点分别进行分析。2004年旧版教材中“函数与方程”这节内容主要介绍函数与方程的关系,内容相对分散,整合性不强。其中运用一元二次函数为桥梁,架起函数与方程两者之间的关系,实则一元二次函数只是学生在学习“函数的性质”这一节内容时作为例子出现,当学生在学习幂函数时,它又作为熟悉常见的幂函数使用引出概念,没有对一元二次函数进行一个系统性的巩固学习,初高中知识过渡衔接不到位,在第三章将一元二次函数直接和方程联系到一起,学生对于二次函数没有更深刻地掌握,两者之间的关系感悟只会更加困难;而在2019年新版教材中,函数与方程这一内容中涉及到的“一元二次函数”出现在“集合”之后,“函数概念与性质”之前前后衔接顺畅自然,一元二次函数与方程、不等式之间的联系位于中间章节,使得学生学会运用集合语言形式化表征一元二次函数,紧接带着一元二次函数的数学学习方法和背景知识学习函数与方程,体会两者的联系,掌握其本质后走进接触函数概念和性质的学习,这样学生更容易接受和理解,符合其认知顺序[8]。由此可得,螺旋式设计不仅将难点分散,而且也提升了整合性,效果显著的同时也更加关注到学生的数学抽象和逻辑推理素养的形成。

4.2.2 学科融合设计

从培养学生的数学建模素养为导向,以三角函数为例对新旧两版教材进行分析。函数主线中所涉及的学科非常多,针对两版教材而言,各学科知识与“三角函数”知识融入的广度基本保持一致,比如物理、天文、地理、信息技术和历史等,其中物理和信息技术占比最大,研究三角函数的最佳理想模型出自于物理学科中的匀速圆周运动和交变电流。[6]从融合深度来讲,新旧两版教材存在一些不同;2004年旧版教材中的信息技术应用栏目出现2次,形式单一,融合浅薄,只是借助计算器围绕三角函数公式的运用进行繁琐计算,最后绘制出图象;2019年新版教材中只保留了旧版教材中第二次出现的栏目,利用信息技术制作三角函数表,依据最新课程标准中所提到的将信息技术与课程深度充分融合,比如借助信息技术工具换算角度制与弧度制单位、探究图象与开展数学实验活动等,从计算层面上升到思维理论的认知与运用层面,更好地促进“信息技术+数学核心素养”双重维度教学,使得每一位学生积极思考问题、探索数学知识,发展学生的数学直观想象、数学探究与数据分析等素养[7]。

5 小结

数学教材以课程标准为依据,课程教学内容为具体表现,是落实数学思想方法和学生数学核心素养的教学资源主阵地。基于数学学科核心素养对新旧两版教材进行了课程标准和教材内容两大部分的分析,其中变革无不渗透着对学生数学学科核心素养的培育。所以在未来的教学工作中,教师应认真理解课程标准,仔细研读教材,在熟悉掌握教材编排内容的基础之上,加强信息技术与数学学科的融合,在传授知识的同时锻炼学生的数学思维与想象力,着力践行素质教育,发展学生数学学科核心素养。

参考文献:

[1] 普通高中数学课程标准(实验)[M].人民教育出版社,中华人民共和国教育部, 2003.

[2] 普通高中数学课程标准[M]. 人民教育出版社 , 中华人民共和国教育部, 2018.

[3] 苏洪雨,章建跃,郭慧清.数学学科核心素养视野下的高中函数概念教学“再创造”[J].数学通报,2020,59(08):25-31+35.

[4] 郭玉峰,赵坤.数学核心素养在高中教材习题中的表现研究:以“函数”为例[J].教育科学研究,2019(03):68-74.

[5] 章建跃.核心素养导向的高中数学教材变革——《普通高中教科书·数学(人教A版)》的研究与编写[J].中学数学教学参考,2019(16):6-10.

[6] 章建跃.高中数学教材落实核心素养的几点思考[J].课程.教材.教法,2016,36(07):44-49.

[7] 李家鑫.信息技术与人教版高中数学教材整合现状及应用实施研究[J].福建中学数学,2021(10):43-46.

[8] 2007、2019人教A版高中数学教材函数内容比较研究[D].张培杰.大理大学,2021.

作者简介:

雷浩捷:(1997.04.13—),汉族,山西太原人,昌吉学院在读研究生。研究方向:教材对比。

通讯作者:

俞 芳:(1982.09—),汉族,山东烟台人,昌吉学院副教授。研究方向:数学教育。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号