- 收藏

- 加入书签

新时代背景下基于理论力学工程实践应用案例思政教学改革创新的探索与实践

摘 要:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,通过对课程目前存在的问题和目前传统教学模式的分析,结合当前信息化时代对人才需求的时代要求分析,将思想政治观念以及文化素养、价值观塑造理念渗透理论力学课程全过程,逐步培养具备一定的创新能力与家国情怀并重的工程师或者建设人才;主要从课程内容、信息化教学手段创新成果和制定力学工程实践应用案例小组演示方案等方面进行创新。从而将思政教育融入到对学生全面的素质教育之中,提高理论力学课程的教学效果,激发学生对理论力学的学习兴趣,逐步培养学生积极的人生态度、思考问题的方法、分析和解决实际工程应用问题能力的方法,注重培养学生“家国情怀、工程伦理、创新思维、工匠精神”品质。

关键词:思政案例 工程实践应用 小组演示方案 工匠精神

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,不仅要用习近平新时代中国特色社会主义思想教育学生、培养学生,更要推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。要以习近平新时代中国特色社会主义思想武装《理论力学》这门专业基础课程,要牢牢把握该课程思政课这一主阵地[1-2],打破传统教学方法,以学生为主导,在学深悟透、入脑入心、落地生根上下功夫,确保课程讲授过程中用科学理论培养学生、用正确思想引导学生,培养学生成为德智体美劳全面发展的新时代社会主义建设者和接班人。

1 课程思政教学创新解决的问题

理论力学作为工科专业基础的课程[3],面临较大的困扰是,如何将生活及工程实践紧密衔接[4],培养学生解决问题的能力,提升学生的综合分析能力;如何将理论力学理论知识教学同价值观教育结合起来,把思政教育的内涵融入该课程之中,以达到三全育人的目的。

首先,该课程是工科院校学生从理论迈向工程的第一步,其核心是对力学基本原理的阐述,是理论之源、工程之基。相较于其他力学课程,“理论力学”的工程问题针对性“较弱”,其建立的力学模型皆为理想化的力学模型,凌驾于工程实践之上,却又服务于其他力学理论知识体系;它聚焦的是最基本的问题、最根本的理论和最普通的解决问题的科学方法;虽然如此,理论力学具有最完整的理论体系,源于工程实践[5],贴近于生活的基础理论知识体系,能够解决“理论力学”课程具有逻辑推理的严密性和对工程问题的高度抽象性,所以,它重在对学生力学思维能力和建模能力的培养;并且,作为其他力学课程的前期入门课,“理论力学”的纽带过渡作用更加显著,它是从基础理论迈向专业问题的关键一环。

其次,理论力学与高等数学紧密联系[6],定理多、推导过程多,学生学习起来稍显吃力,和实践应用联系起来无从下手,倍感困惑,学生提不起兴趣,缺少钻研的劲头,导致卷面不及格率比较其他基础专业课偏高,这是“理论力学”教学中普遍存在的一个问题。教学中发现以下问题:(1)学生不太关注理论力学的基本概念、基本理论,缺乏解决力学模型问题的科学方法,不去总结在理论力学学习中的相关知识点;(2)不具备有意识培养和锻炼自身对解决实际问题,并进行科学抽象建立力学模型并应用理论力学的方法加以解决的能力;(3)缺乏勤于思考和总结,培养辩证唯物主义世界观,掌握唯物辩证法的方法论,和对信息进行“提取——整合加工——处理”的意识和能力;(4)在职业道德塑造和工程伦理理论上缺乏,同时积极主动培养创新意识和创新能力[7];在学习理论力学过程中缺乏激发自我和敢于钻研的探索精神。

2 课程教学创新的主要内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想武装专业基础课程的思想政治理论,就必须注重对习近平新时代中国特色社会主义思想的理论研究,用理论的彻底性和科学性回应学生、说服学生、引导学生。要坚持问题导向,增强问题意识,要坚持理论性、实践性、创新性相结合,整合教学资源[8],培养思想政治观念以及文化素养、以德树人,培养具备一定的创新能力与家国情怀并重的工程师或者建设人才,从以下几个方面内容进行创新。

2.1 课程教学内容创新

关注学生思想道德和价值塑造过程和细节,更要结合并引入当前实事逐步培养学生家国情怀、职业道德理念和工程伦理理念,同时还要根据理论力学课程特点不断挖掘思政元素,巧妙又恰当地能够将课程知识体系和价值观“润物细无声”地植入学生心中,有机“无缝”对接;创新教学手段和方法,注重“教”和“学”过程中学生为主体,教师为主导的“穿针引线”的引导作用,同时更要让学生逐步学会用科学的方法,对信息进行“提取——加工分析——处理”的综合分析能力培养。在这个过程中采取启发式手段,广泛采集教学资源运用到教学课堂,关注学生课堂的反应,同时加强课堂互动和有效管理,避免走传统教学“满堂灌”的老路,更要结合学生个性、理解力和兴趣点,实现“三全育人”的精细培养。

从实际出发,充分打响理论力学课程开学“第一课”。为了避免理论讲解的枯燥,激起学生的求知欲望,通过引入神州八号和天宫一号对接视频,对接过程中的三个阶段,所用到的“轨道动力学、刚体动力学和碰撞动力学”等相关知识体系,都是力学研究范畴;让学生了解为什么要学习这门课程,学了这门课程后能做什么,进而引出理论力学在许多工程领域应用的广泛和重要性,同时理论力学也是相关工程领域进行创新研发的理论基础与技术手段。另外,引入美国塔科马大桥坍塌视频,通过对刚建成不到几个月的大桥坍塌事故分析, 引入工程伦理理念,工程伦理中工程师的权力、责任和义务问题的重要性。目的是为了引导学生要有家国情怀、有梦想、工程伦理、职业道德、责任担当意识。

关注每个教学章节过程,注重学生课堂互动细节,采取启发式教学手段,广泛采集教学资源运用到教学课堂,引导学生进行思考。理论力学课程教学创新基于教学大纲需求,从“静力学到动力学”全过程实现思政教学,从不同视角挖掘思政元素融入专业理论知识体系之中,素材有工程事故分析、航空航天领域广泛应用、动画片到中国在抗击疫情战斗的阶段胜利等等;这些素材思政教育的目标不尽相同,都从不同层面对学生进行价值观、职业道德、责任担当及创新意识等方面进行塑造。教学案例的列举也不能一味地宽泛、复杂,更多地应该具体、针对性强,最好是能应用所学理论诠释其中的力学原理。比如,考虑摩擦时物体的平衡问题时,通过观察摩擦力在现实生产、生活中的普遍性激发学生兴致,进而引出如果没有摩擦会是什么样的现实状况,让学生对这一现象进行猜测并讨论,让学生课堂讨论摩擦力的有利和有害的相关方面,此时学生求知欲望已达到极点,最后引出同学们要用辩证唯物主义的思想看待事物的两面性,这样教学效果更好。

理论力学注重将理论知识体系贯穿在工程应用实践案例之中,在讲解演示中侧重引导学生理清解决问题的思路;习题讲解研论时将学生分成讨论组,然后选代表阐述求解思路,最后教师再点评讲解。这种习题研讨改变了以往教师讲,学生“机械”听的模式,变成学生讲,教师点评,被动学习变为主动寻求解题方法,同时也培养了学生清晰准确的表达能力和力学思维能力,提升了学生表达自我的勇气和信心,也让每一位学生都积极参与课堂讨论之中。

2.2 信息化教学手段创新

从教学的角度来看,如何将理论知识教学工作与信息技术融合起来[9-10],解决知识抽象化、复杂化的问题,是理论力学课程创新的重点问题。充分发挥多媒体的作用,将难以用言语描述的信息通过视觉直观地展示给学生。借助动画、视频和图片等,让学生感受到“理论力学”要处理的问题是美妙且充满乐趣的。这种形象化的教学,不仅能增强课堂教学效果,提高课堂效率,而且可以提高学生观察、分析、解决问题的能力。

2.3 参加校内相关专业科技协会的创新

吸引、鼓励学生踊跃参加课外科技活动。比如鼓励学生参加校内机械科技创新协会,参加大学生创新创业训练及互联网+等创新项目,目的在于引导学生在参加赛事时候培养学生的创新设计意识、综合设计能力与团队协作精神;同时让他们知道理论知识只有用于实践才能体会价值意义,同时也是为了培养学生动手能力的培养和工程实践的训练方面的能力,提高学生针对实际需求通过创新思维,进行机械设计和工艺制作等实践工作能力。

2.4 制定工程实践应用案例小组演示方案

为了提高学生工程实践案例转化成力学模型工程运用的能力,培养学生将力学知识体系,如何同工程实践相统一的整体综合分析能力,制定《理论力学》中静力学工程实践应用案例小组演示方案。考察学生掌握静力学中共点力系合成和平衡问题的解法,单个刚体平衡问题的解决方法,刚体系与结构的平衡问题的解法。同时,能够增强学生团队协作意识,培养学生运用PPT制作理论力学演示教学案例的能力,激发学生能动性和参与意识,充分体现学生为主体,教师引导的教学理念。

3 力学工程实践应用案例小组演示方案取得的成效

(1)提前两周下达力学工程实践应用案例小组演示方案。方案从小组演示方案教学目的、应用案例小组演示题目及演示时间、小组演示案例达到的目的、小组演示方案评分和小组演示方案评分标准等五个方面进行诠释和要求。

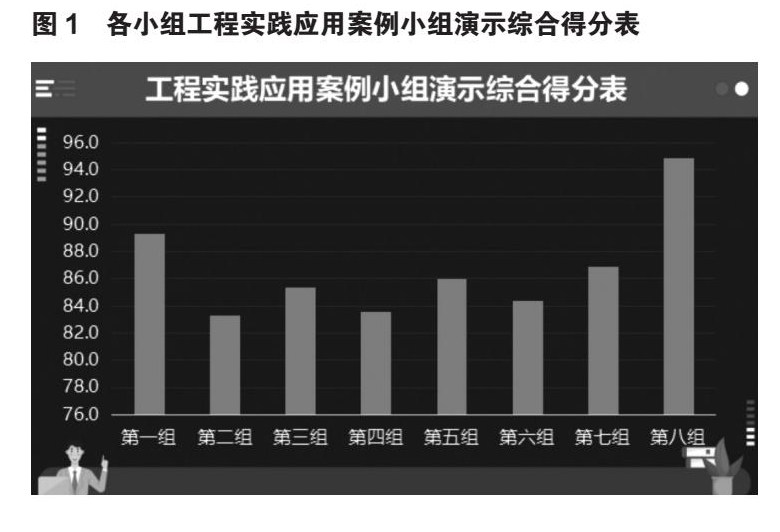

(2)通过小组之间互评为主,教师参评为辅的评价方式对8个小组进行评价,并对各个小组的得分情况进行评价分析如图1,同时对各个小组所选题目在工程实践中的应用型进行分析,根据各小组所选题目章节在本次评价中的比例 ,可以找出学生在哪些章节知识点薄弱点。

(3)通过对小组所选题目占比分析和所选工程应用案例内容分析,发现学生对“空间力系作用下刚体平衡”知识体系有空白,针对该问题,通过网络投票的方式发起网络投票,结果显示学生在学习知识过程中,故意对比较难于理解的知识点采取回避态度如图2所示,针对以上问题,通过网络投票的方式,摸清学生对该知识点掌握程度的“家底”。

(4)开展针对静力学篇中薄弱知识点和工程实践应用案例各小组演示方案总结(1学时)课。

4 结语

理论力学的课程特点,一定程度上成为了挖掘思政教育理念的启发点,改善了该课程严谨、枯燥繁琐、无趣的传统教学模式;同时也激发学生对理论力学的学习兴趣,逐步培养学生积极的人生态度、思考问题的方法、分析和解决实际工程应用问题能力的方法,也注重培养学生“家国情怀、工程伦理、创新思维、工匠精神”品质。

稿件源自:2021年校级教育教学改革研究与实践项目(理论力学)项目编号:KC202106。

参考文献:

[1] 李嫣妮.新时代革命文化融入高校思想政治理论课研究[D].陕西:西安理工大学,2021.

[2] 崔晓丹.大学生思想政治教育主渠道与主阵地协同研究[D].北京:北京科技大学,2020.

[3] 张西平,吴金华,梁素韬等.工程实例教学法在水力学课程教学中的应用与实践[J].河北农业大学学报2014(4):94-95.

[4] 邢利英,丁永光,石静.新工科背景下理论力学教学改革[J].南阳师范学院学报,2021(20):70-71.

[5] 谢东,徐春玲,陈超.基于工程应用实例的应用型本科大学物理教学改革探索与实践[J].教育现代化,2019(37):47-48.

[6] 乔玉鹏,梁云忠,吴楠.理论力学授课中的工程应用实例筛选[J].教改教法,2018(7):52-53.

[7] 任鹏,宋向荣.新形势下课程思政协同育人的基础力学课程实践研究[J].中国教育技术装备,2020 (2):95-96.

[8] 曹树谦.高校专业课教师如何做好课程思政——以《理论力学》为例[J].高教论坛,2021(1):15-16.

[9] 陈卫,彭红霞.新媒体环境下应用型院校课程思政教学策略——以“理论力学”课程为例[J].机电教育创新,2021(5):124-125.

[10] 陈留凤.理论力学课程思政建设的探索和实践[J].科教文汇,2021(1):104-106.

作者简介:

梁珍瑛:(1981.08—),工学硕士,讲师,机械设计制造及其自动化。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号