- 收藏

- 加入书签

地方院校大学生考研现状调查分析

摘要:高校本科毕业生数量连年攀升,预计全国2022届毕业生会突破千万,就业压力和挑战并存的时代下,更多毕业生将目光投向考研升学,提高学历的同时又能缓解就业压力,同时获得就业机遇。本研究以地方高等院校昭通学院592位同学为调查研究对象,通过对同学考研意愿、原因及其影响因素进行调查分析发现地方院校毕业生考研积极性高,但在不同性别、本科专业类型、年级、家庭收入以及生长地域方面有一定差异性,此次研究结果以期为地方高等院校考研成功率提供可参考对策,帮助提高地方院校人才培养质量。

关键词:地方院校;大学生就业;考研

地方院校是高等教育发展的主力军,在实现高等教育现代化进程中起着重要作用,但因办学地点的特殊性,教育资源缺乏、学生的基础薄弱等问题让地方院校发展成为挑战,而学生的就业问题位于挑战首列。党的十九大指出“就业是最大的民生”问题,对社会稳定和经济可持续发展具有重要战略意义,高校学生就业质量长期以来都是高校人才培养质量的最直观体现。根据最新就业数据预计2022年全国普通高等学校毕业人数会首次破千万,在这种严峻的就业压力现状下,更多的学生加入考研队伍,将“考研升学”作为人生的“二次高考”,通过考研提升学历获得更多就业机会,从而实现高质量就业,更多高校也成为“二次高考”考生的“家长”,通过动员宣讲、推送考研视频、优化考研教室、考研奖励等多种方式帮助、引导、鼓励学生考研。为清楚了解学生考研动机,有效提高学校考研人数及考研上岸率,本研究以地方院校昭通学院为例,随机对592位大一到大四分布于不同学院的学生进行随机问卷调查,通过数据统计分析了解地方院校学生考研现状,并深入解析地方院校学生考研动机及如何有效帮助学生树立正确的考研意愿,从而提高高校学生就业率及就业质量,为学校向社会输送高学历、高素质人才提供决策依据

一、研究方法及调查对象

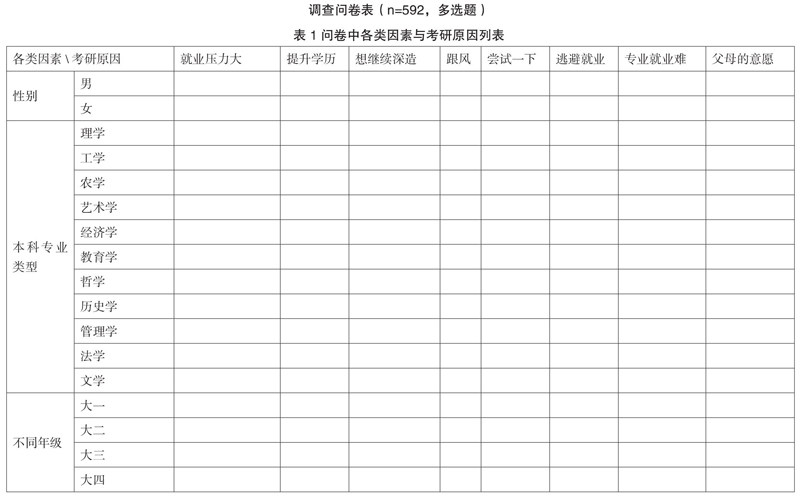

以昭通学院在校大学生为研究对象,设计调查问卷,共发放调查问卷600份,收回有效问卷592份,问卷表如下所示。

二、考研意愿问卷调查结果分析

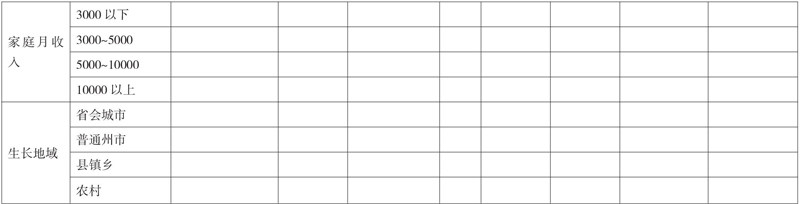

(一)选择考研的原因

本次调查由表2可以看出,在参加调研的同学中,认为考研的主要原因是就业压力大(64.25%)和想通过考研提升学历(62.39%),还有部分同学是想通过考研深造(41.48%),剩下的考研原因是想尝试一下(25.97%)和所学专业就业困难(25.63%)。可见在地方高校,大部分学生愿意考研的原因很简单,一方面是就业压力大,一方面想通过考研提升自己,考研动机很简单,对于大四同学而言,考研原因偏向于提升学历。

(二)不想考研的原因

为深入了解学生考研现状,本次研究也调查了学生不想考研的原因。由表3可知,对于不想考研的同学,主要原因是想尽快就业(38.22%)和想考研竞争太激烈(34.01%),部分同学还因为家庭负担大,想通过赚钱的方式补贴家用(25.76%)和不知道怎么考研(27.10%)而放弃考研;可见地方院校学生不想考研的主要原因是因为考研竞争太大,还有相当多的同学因为想尽快就业而不想考研,另外,经济压力也会影响学生对考研的选择。

三、影响学生考研的因素

(一)性别比

随着我国教育体制改革和教育资源优化,女性接受更高程度教育的机会逐渐增多,在高学历人群占比中,女性占比逐年增加。调查结果发现,参与调查问卷的学生中,女生人数较多(420人),且不同性别的同学在考研原因上有一定的相同性和差异性,例如相同性体现在:男生、女生考研的原因是就业压力大和想提升学历,另外,男生选择考研的原因依次为就业压力大>提升学历>想继续深造,而女生是想提升学历>就业压力大>想继续深造,两者的差异性体现在女生对于考研升学这一选择的考虑还是集中在想提升学历和深造,而男生则稍稍偏向于就业,此现象的出现可以看出女性在考研的选择上比较简单直接,而男性则主要是和就业挂钩,稍微侧重就业选择上,也可以从男性思维较女性理性方面来解释。

(二)本科专业与考研原因分析

不同专业类别在考研选择上具有一定的差异性,了解不同专业学生的考研选择有助于帮助不同学院制定考研动员实施方案,调查结果显示,在就业压力这一选项中,选择率从大到小分别是哲学>历史学=法学>理学,可见文学本科学历的就业压力是大于理工科的,文科的学生更想通过考研缓解就业压力。另外,在提升学历这一考研原因中,经济学、哲学、教育学专业类别的学生觉得自己学历不够,想通过考研继续深造和提升学历。另外还有很多专业的同学只是因为试一试的心态来考研,特别是在法学和农学中比较突出,即这类专业的学生考研动机不明确从而导致考研准备不充分,最后与上岸无缘,这类同学需要:学校、家长、学生多方联动共同帮助确立考研方向,另外在考研中后期进行强有力的监督,可通过这样的方法帮助学生坚持考研复习,从而增加考研上岸率。

(三)不同年级与考研原因

不同年级的大学生对于考研的原因存在一定区别,考研意愿和原因是一个长期动态变化的过程,考研的选择和为什么考研会受到身边老师、同学以及考研小环境和大背景环境的综合影响,为更加全面了解不同年级学生考研原因的大致发展趋势,在本次调查问卷中将不同年级考研原因加入研究中来,不难发现大一到大四,因为就业压力和提升学历两种原因而考研的同学数量在减少,反而更多大四同学是因为就业难的原因选择考研。

(四)学生家庭月收入

本次调查问卷中还设置了考研意愿与家庭类型和家庭月总收入之间的关系。调查发现学生考研原因和家庭月收入之间关系显著差异,即随着家庭月收入的增加,学生因为考研压力的比例越大,可以理解为地方学院的学生对于考研的选择在某种程度上说受家庭条件的影响,即家庭条件相对较好的学生,考研的原因越趋向于提升学历和想继续深造,而不是因为就业压力的原因。这一调查结果给地方院校以及学校二级学院在考研动员上给予一定启发,即在动员时也要考虑学生的家庭经济收入,不同家庭经济条件学生的考研原因不一样,例如可通过鼓励学生,特别是家庭条件不好的学生,鼓励他们通过考研提高就业机会和就业质量,从而帮助学生树立通过考研来缓解家庭收入低这一问题。

(五)生长地域

家庭教育在一定程度上能提高学生认知能力,不同生长环境下成长的学生因为接触到的信息不同而在考研的选择上也有一定差异,我们普遍认为省会城市生长的学生因接触到的信息最新,而农村学生接收到的信息相对闭塞。在收回的589份调查问卷中,我们不难发现省会城市孩子就业压力相对低于非省会城市,而省会城市生长的孩子考研的原因主要是想提升学历和想继续深造,同时我们也发现父母意愿也是生长在省会城市孩子考研的一大原因。

四、讨论

(一)地方院校学生考研积极性

通过此次调查发现,地方院校学生考研积极性整体较高,在校大学中有考研意愿的学生数要高于不想考研的同学人数,考研同学的考研原因主要是就业压力大和想通过考研提高学历,这一调查结果和很多以其他高校为研究对象的结果类似。例如,代晓丹在普通高校美术类学生考研现状探究中发现普通高校学生考研积极性普遍加高,可见,不同类型的高校在学生考研原因上具有一定的相似性;另外,对于不想考研的同学来说,他们的主要原因是想尽快就业和考研竞争太大,甚至还有一部分学生因为不知道怎么考研或对考研感到十分迷茫而从未想过考研打算。从学生考研和不考研的原因调查中,我们可以发现地方院校的学生具有较强的考研意识,想通过考研来提高学历,但如何着手、准备、应考显得过分迷茫,可以推测学生因为不了解怎么考研而得出考研很难、考研竞争压力大的自我判断中,对于高校而言,特别是地方院校,要不断加强学生考研意识,其次做好考研动员,做好学校-学院-辅导员三级甚至多级沟通好考研宣讲工作,另外可通过上岸学生对备考学生进行传帮带的作用,不仅能获得考研一手信息还能增加考研自信,增加考研上岸率。

(二)影响考研的因素

从学生性别、专业、家庭收入、所处年级、生长环境五个方面分别与考研原因之间做统计分析发现,影响学生产生考研想法的因素有很多,在有考研意愿的同学中女生比例较大,多数女生愿意通过考研提高学历,而多数男生却是想通过考研缓解就业压力,另外不同专业学科背景的学生在考研原因的考量上也有差别,学院可以通过对学生进行专业的解析,在提高同学们对专业的认同感的同事树立正确的考研观,最好是针对不同年级的学生进行不同方向的宣讲,例如在大一增加对专业的认知和认同的解析,大二到大三明确怎样成为专业所需人才,大四做好就业择业的选择,树立较清晰就业打算,形成正确的就业和考研观,从而增加学院考研就业率。家庭经济条件和学生所处的生长环境之间息息相关,优越的家庭条件在还在的培养过程中花费大,这些孩子在衣食无忧的环境下成长,没有就业难、就业压力大的意识,这类孩子相对比家庭条件、环境不好的孩子来说,因为缺少社会压力的影响而将考研简单化,考研率也会受到一定的折扣。

(三)如何提高地方院校学生考研率

首先,帮助学生树立考研意识,将考研作为就业的常规选择,可通过有经验的上岸学长学姐做宣讲,做到吃透考研政策、方法、过程,不能让学生因为“不清楚”考研是什么而放弃考研。其次,对于地方院校而言,学生家庭条件和生长环境相对贫困,需要辅导员将工作做细、做实,最大可能的了解学学生家庭情况,不盲目动员,精准动员,尽可能让更多学生提早做好考研规划,树立正确考研观,从而提高地方院校考研上岸率。“考研”风正朝着地方院校刮来,二级学院要乘胜追击,紧跟浪潮,以考研升学促就业、提高人才培养质量。

参考文献:

[1]彭心颖,沈利,谢升燕.普通院校在校大学生考研现状和对策研究[J].大众标准化,2021(2):2.

[2]蔡卡宁.地方本科院校学生工作面临的挑战及对策[J].职业时空,2008(7):56.

[3]孙雪梅,祁焱华.创新型国际化人才培养模式下人才培养质量的实证分析——以北京工商大学嘉华学院为例[J].大学教育,2022(2):4.

[4]代晓丹,吉莹.普通高校美术类学生考研现状探究[J].科教文汇,2021.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/syso/syso202219/syso20221901-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/syso/syso202219/syso20221901-3-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号