- 收藏

- 加入书签

基于人本主义教育思想的应用型本科够促进个导师工作室与个性化教育工作

摘要:应用型本科教育是高等教育的一种形式,注重实践动手能力的培养与个性化能力的提升。人本主义教育理念注重个体的发展、导师工作室以点带面,能体与整体的合作,不仅对高校教育有促进作用,而且能够很好地指导教学的工作。

关键词:人本主义;应用型本科;导师工作室;差异化发展

随着各本科高校管理机制的创新改革,大部分本科高校采取了二级学院制进行管理。学生是有血有肉的人,教育的目的是为了激发和引导他们的自我发展之路,因此当代大学教育更加重视个性及发展的需求,导师工作室应运而生。在具体的教学管理过程中,导师工作室作为承上启下的中坚基层成员,担负起更多的沟通与协调作用。导师工作室肩负的工作包括辅助排课管理、监考管理、师生服务工作等,事务繁杂且牵涉面广,可以说是同时对接教学秘书、教师、学生、各教育教学服务单位,能直接对大面积的教学管理工作造成影响。提升导师工作室的效率和质量,有利于高校教学管理工作正常运行。

一、导师工作室的基本职责

在导师工作室是由骨干教师团队设立课程、项目的主题方向,以公司实战项目为主,并联合相近知识领域师资队伍、企业、社会服务等,共同建立具有鲜明主题的工作室。

尤其是电子商务专业的导师工作室,利用校企合作的公司资源,引入公司的实战运营项目,让学生从项目出发进行实践操作,从做中学,在学中做。

学生与工作室之间双向选择,学生在完成基本课程的学习之余,可关注感兴趣的导师工作室,通过工作室考核而加入其中,进一步参与主题项目的学习、实践,接受来自导师工作室的指导和资源,以更自主的方式,选择学习内容、学习目标和考核方式。导师工作室在学生的学习过程中,起到项目规划、指导,与相关资源聚合与协同的作用。

导师工作室是服务者、管理者、沟通者三位一体的岗位。作为服务者,导师工作室面向的服务对象包括教务处、人事处、教质办、普通专业教师、辅导员、学生等;作为管理者,导师工作室需要实现学籍管理、档案管理、排课管理、成绩管理、考试管理、教学计划管理等工作;作为沟通者,导师工作室需要在学院与系之间、教师之间、师生之间、职能管理部门之间起传达、沟通的作用。

二、应用型本科导师工作室的工作特点与困境

本文讨论在应用型本科教育教学管理中,导师工作室的工作特点。应用型本科与研究型本科同属于高等教育教学体制,但因为教学理念不同,对管理层、教师层与学生层在教学管理过程中的造成了不同的影响。大学教育强调独立的人格,强调培养学生为自己负责的理念习惯,与强调标准答案和成绩分数的初等、中等教育大不一样。在这种情况下,如果仅仅依靠导师工作室的导师们发挥个人素质,以坚忍、温和、耐心等品德自我要求,是不足以应对复杂的工作状况与频发的偶然意外的。应对未知的事件状况,应当以行之有效的方法理念规范来对应。

首先是应用型本科教学管理的特点——重视应用实践能力的培养。这个前提决定了应用型本科教学管理侧重于引导学生在应用实践上亲力亲为、勤加练习,客观上也培养了学生积极主动、活泼不拘于规则的性格特点。这样的性格特点固然是教育的良性成果,但如果不加以约束规范,反而容易引发自我认知上的偏差,并带来沟通、合作、协商上的危机。

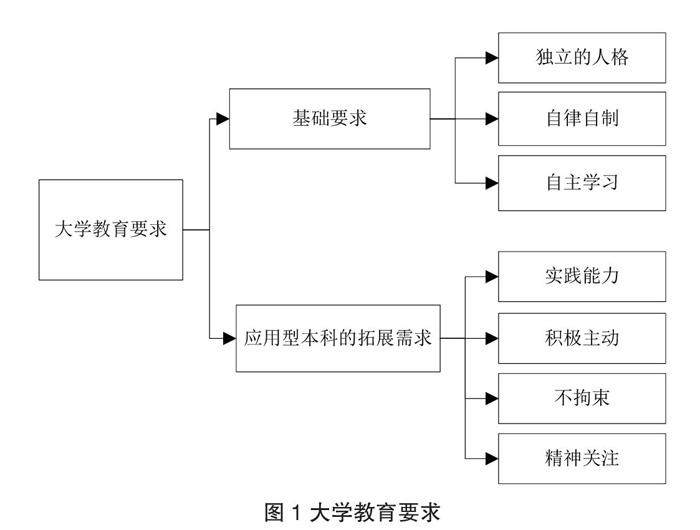

其次是大学教育强调的重点——自主学习、自律、独立思考。这是高等教育区别于培训教育的重要特征之一。学生所学到的不仅仅是某一个具体知识,而且包括了学习方法、行为准则、养成个性化思考等。特色项目工作室是推进教育高质量发展的重要组织形式。在这样教育理念的前提下,究竟“放任”学生的“自由自主”到什么地步,是一个需要微妙平衡的度量。大学教育的要求如图1所示。

三、人本主义

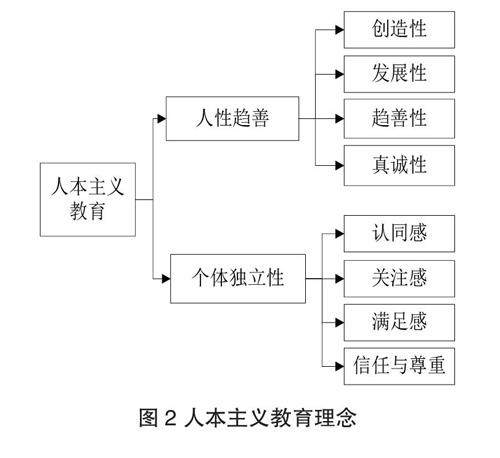

在人本主义的概念中,首先认可人性趋善,都希望而且能够向积极有利的方向发展。其次认为个体具有独立个性,并需要得到信任和尊重。人本主义教育理念的需求如图2所示。

人本主义理念应用于教育管理之中时,个体、责任边界、沟通方式是教育能得以实施的几个重要基础。人本主义教育理念强调个体的唯一性,认为个体具有高度的自我认知,并能与其他组织团体区分开来。同时,人本主义教育理念认为个体有发展的潜力与倾向,能根据个体的特征、爱好、机遇等不同因素的影响而产生变化,这种变化在教育的过程中是可以被引导的。最后,人本主义教育理念认为,个体有发展自身特长、优势、兴趣、爱好的需求与愿望,个体愿意为实现自身的需求而产生进步改变。

四、人本主义促进导师工作室工作的创新思路

教师以言传身教为学生的榜样,导师工作室的导师们尤其树立了知识与素养的典型。导师工作室的工作涉及到教学管理的许多具体层面,属于服务管理类型的教学育人。大学教育尤其关注人格教育与综合素质教育。学生通过观察导师的工作流程与职责、态度,在其中能学到待人接物的态度和办事流程的章法,也能因此对照自身,形成人格塑造的一部分。因此导师工作室的工作对大学生的人格塑造、素质能力与职业道德的培养都有积极的促进作用,应在工作中予以重视。

导师工作室在工作中应以人本主义教育理念自我约束,规范工作流程。仍然以引入公司实战项目考核工作安排为例,说明人本主义教育理念融会贯通在导师工作室工作中所起到的作用和方法。

首先,人本主义教育理念认为人性趋善。在引入公司实战项目阶段、中期项目实施安排、后期考核安排,都可能出现各种常规事务或临时突发状况,如考核内容与形式的确认、学生团队的临时调整,又如实战项目的意外中止或延长,或学生失误造成实战运营的损失等。无论是否出现突发状况,导师工作室以诚待人,在处理、安排、协调工作的时候本着真诚、协作的态度理念,能在与相关当事人沟通交流的第一时间感染对方的态度与情绪,使沟通交流建立在对等、真诚的合作基础上。导师工作室在工作、管理、安排时的待人接物态度上,能信任对方也愿意完满地完成工作任务,这对当事人的另一方是一种良性的暗示与激励。许多事务并不是由导师工作室的导师们能够统筹安排或实现的,如考核内容与形式的确认,需要合作公司的配合;又如实战项目的实施平台使用也需要合作公司的协助;又或者学生在运营实操时有所需求时,需要经由学生个体情况的对照……这些事务都不是导师工作室能独立完成的,可以说,缺乏当事人另一方的协助与配合,导师工作室难以完满地完成工作。在这种情况下,尊重当事人另一方的趋善性、真诚对待他人等做法还嫌不够,应充分信任并认可人性趋善的另一方面——人有创造性,并有进步发展的内在驱动。当导师工作室充分认可并鼓励当事人另一方发挥创造性,进而解决相关合作问题的时候,也是对当事人另一方进步发展的一项认可,能促进当事人另一方人格的自立、被尊重感的提升。从这一点上来看,包打天下类型的导师工作室其实犯了忽视“人性趋善,人有创造性、发展性需求”的失误,既让自己陷入盲目的辛苦,又不利于工作的协调展开。

另一方面,过多地强调团体协作也是有偏颇的,人本主义教育理念强调个体应具备独立性。因此,导师工作室在安排、协调工作时,应充分认同当事人另一方的个体独立性,关注个体与群体的差异区别,在信任与尊重对方的基础上,实现相互间合作共勉的满足感。在一次实战项目考核安排中,任何需要资源协调的当事人都是独立的个体,在协调过程中都需要得到高度的个体认同感。虽然所罗门王说“太阳底下无新事”,认为许多事情的发展有套路可依循。但是在导师工作室实际工作的处理过程中,应从人本主义教育理念出发,认可个体是特别的,与其他团体、集体不一样,有个体自身的特长、优势、难点与实际针对的情况。对导师工作室而言,这样的认知能帮助导师工作室在工作中提高工作精准程度,做到具体问题具体分析,避免经验主义造成的懈怠。对当事人的另一方来说,则能够得到信任与尊重,形成认同感、关注感、满足感,有利于双方在对等的基础上互相体谅,共同协作完成一件需要分工合作的事务。人本主义教育的理念在其中不仅起到情绪安定的作用,也有助于理顺事务安排的前后逻辑,确立工作的责任边界,并激励协作工作的双方发挥创造性和主观能动性。

五、人本主义对导师工作室成长的保证

人本主义教育理念在教育过程中并不只针对导师工作室的工作与服务理念做出要求。同时,教育是终身的事业与需求,人本主义教育理念也应该对导师工作室的个人能力提升与政策关怀提供指引。导师工作室在教务工作中是学院与系之间、教师之间、师生之间、职能管理部门之间必要的协调个体,因此导师工作室的管理能力尤为重要。导师工作室的成长同样需要人性趋善与重视个体独立性的认同保证。

导师工作室与职能部门、教师、学生一样,并不是一个含糊的群体代名词,他们在具有群体属性的基础上,具有独立的个体特征。人本主义教育理念高度重视个体的发展与责任边界,职能部门、教师、学生与导师工作室互动合作之时,应充分尊重导师工作室中每一位导师的个体需求,认同导师工作室个性化发展,并因事制宜。尤其是在应用型本科教育中,教学与管理都强调应用实践性,导师工作室的工作成效也尤其注重促进学生的主动性与创造性。另外,导师工作室本身也是受教育的一环,在实践、实际操作之中,也需要人本主义教育理念对工作的辅助与培训教育的保证,以育人为本,以宽容的情感面对有需求的学生;因事制宜,以权变的方式选择奖惩或考核的方式;持续关注,以平等的态度评价学生的发展。

六、结论

应用型本科教育强调在实践中实现教学育人,而导师工作室也是教育服务的一个重要环节。人本主义教育理念关怀下,导师工作室在工作中不仅应该高度认可人性趋善与尊重个体独立性,充分发挥协作与主观能动性;而且导师工作室自身也是受教育影响的一环,也应得到职能部门以人本主义教育理念出发所施行的政策保证。

参考文献:

[1]袁馨钰.人本主义指导下的大学生思想道德教育方法研究[J].智库时代,2017(16):93+96.

[2]袁彩哲.社区教育社区教育特色项目工作室课程孵化管理研究——基于常州社区教育实践的探索[J].高等继续教育学报,2022(05):75-80.

基金项目:①2021年福建省本科高校教育教学改革研究项目,“导师工作室”制对商科研究人才培养的实践与探索(FBJG20210330)②福建省教育科学“十四五”规划2021年度课题,跨地区-跨学科的新型协同育人教育模式研究(FJJKBK21-147)。

作者简介:

刘世炎:(2021-),男,汉族,籍贯福建泉州,主要研究方向:电子商务、大数据。

吴春琼:(1979-),女,汉族,籍贯福建永定,硕士,阳光学院经济管理学院副教授,研究方向为电子商务、大数据、教育心理。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号