- 收藏

- 加入书签

基于岗位胜任力模型的高职院校人力资源管理专业课程体系构建研究

摘 要:岗位胜任力模型是一种人力资源管理科学有效模式,有助于企业提高组织绩效,提升企业核心竞争力,被广泛应用于企事业单位。人力资源管理专业课程体系构建基于岗位胜任力模型不仅可以培养学生岗位所需要的职业表层素质,同事也注重培养学生价值观、服务意识、态度等底层职业素养,更好帮助学生进行准确岗位分析与定位,实现专业课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,形成高职院校人力资源管理专业独特的课程体系。

关键词:岗位胜任力模型;人力资源管理专业;课程体系构建

高职院校人力资源管理专业的毕业生,大多数还是比较有系统的专业知识,头脑灵活,有思想,可塑性强,但由于缺乏职业技能的学习和训练,在实际工作中往往因为价值观、服务意识、工作态度等不能很好的满足企业的实际岗位胜任要求,无法实现学生“零距离”就业。2011年教育部在《关于充分发挥职业教育行业指导作用的意见》中提到要推进构建专业课程新体系,实现专业课程内容与职业标准对接,实现教学过程与生产过程对接;同年,湖南省教育厅下发文件(湘教发〔2011〕13号)的湖南省示范性(骨干)高职院校专业建设基本要求中明确指出要形成以职业岗位和职业能力为本位的专业课程体系,培养高素质的技能型专门人才。把握专业建设内涵,契合市场需求,对接行业企业岗位标准,必须对专业设置和课程体系进行改革和探索,所以高职院校人力资源管理专业课程体系构建引入岗位胜任力模型是当前高职院校专业课程体系研究的重要课题。

一、岗位胜任力模型

胜任力(Competency)的概念可以追溯到古罗马时代,当时人们通过构建胜任剖面图(CompetencyProfiling)来说明“一名好的罗马战士”的属性。到了19世纪末20世纪初,“科学管理之父”泰勒通过“时间一动作研究”(TimeandMotionStudy),将复杂的工作拆分成一系列简单的步骤,以此来识别不同工作活动对能力的要求。这里的能力指的是那些可直接观察的动作技能或体力因素(PhysicalFactor),如灵活性、力量、持久性等。由此,泰勒的“管理胜任特征运动”被人们普遍认为是胜任力研究的发端。

胜任力模型(competencymodel)是由特定职位要求的优异表现组合起来的、包含多种胜任力的结构。它“描述了有效地完成特定组织的工作所需要的知识、技能和特征的独特结合”,常见的胜任力模型有冰山模型和洋葱模型,本文所讲的胜任力模型也就是指的岗位胜任力模型。

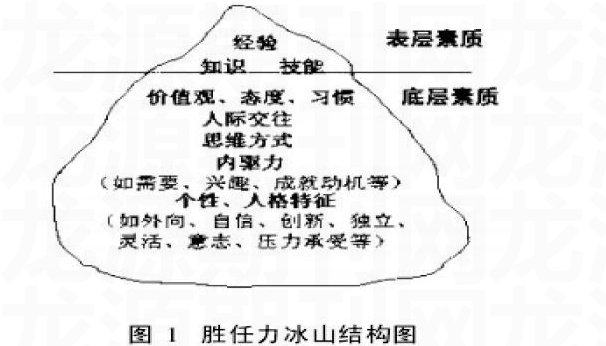

冰山模型将胜任力区分为“水面上”和“水面下”两部分,胜任力从上至下层层深入。“水面上”是相对容易观察和评价的外在的知识和技能,即基准性胜任力;“水面下”则是不易观察和评价的一些深层次的特质,包括自我概念、价值观、态度和动机等,即鉴别性胜任力。

在如今的组织发展过程中,全面提升人力资源管理水平已成为组织赢得竞争优势的关键。而胜任力模型是整个人力资源管理的基础——胜任力模型的建立,是人力资源管理过程中招聘、选拔、培训、绩效管理和薪酬管理等一系列问题的基础性工作。通过建立胜任力模型,可以推动人力资源管理各子系统的各项工作的有效实施,从而形成一个对组织发展具有战略意义的强大的人力资源系统,全面提升组织的竞争力。

二、构建基于岗位胜任力模型的人力资源管理课程体系必要性

近几年来,大学生就业率已成为衡量高等教育成功与否的一项重要标准有关部门曾通过网络调查和对师生进行访谈的形式对国内42所高职的人力资源管理专业课程开设的数量和比例进行统计,结果显示,大多数高职课程设置并没有考虑到提升大学生的就业所需的底层素养能力,目前高职的该专业课程设置除专业技能的培养可以通过相关课程的教学完成外,其他软技能的培养,比如冰山模型下的个人价值观、服务意识、态度等,在课程设置上并没有体现出来,而导致这种缺失的原因有两个:一是人力资源实践教学和实习环节的不充分,没有充分关注底层素质的培养,限制了职业能力的培养;另一个是课程设置相对单一,重理论轻实践。

企业的岗位通过胜任力模型分析后,其特征值会很明显,专业在制定人力资源课程体系时要注重岗位特征值组的具体内容,不能只注重技能等表层素质的培养,同时更要把底层素质的培养纳入课程体系中。由于底层素质相对来说抽象一些,这就要求我们在专业体系中要明确实现方式,在教学模式中进行融合实施。当前示范校建设中进行了很多的尝试,如工学结合、项目教学、订单培养等等,其共同之处在于把企业的工作流程转化为教学的学习过程,把企业岗位的职业能力转化为课堂的教学内容。明确了胜任力模型的重要性之后,面临的问题就是如何把企业的岗位胜任力模型融入教与学中,如何帮助学生明确个体的胜任力状况。这就要求我们在建立专业课程体系时,要反复论证胜任各专业岗位所需要的技能、职业素养,把这些内容转化为高职院校的专业课程体系,真正使学生在学院里培养能力,在企业中胜任岗位。

企业在评价人才标准时,把一个人的态度与行为习惯放在首位,其次才是专业技能,企业的岗位通过胜任力模型分析后,其特征值会很明显,专业的人才培养在制定课程体系时要注重岗位特征值组的具体内容,不能只注重技能等表层素质的培养,同时更要把底层素质比如态度、价值观、人际交往、个性特征等的培养纳入课程教学体系中。由于底层素质相对来说抽象一些,这就要求我们在专业体系中要明确实现方式,在课堂实践和课外实践中进行融合实施。当前很多院校专业建设改革中进行了很多的尝试,如工学结合、项目教学、订单培养等等,其共同之处在于把企业的工作流程转化为教学的学习过程,把企业岗位的职业能力转化为课堂的教学内容。人本心理学的理论告诉我们,我们在教学过程中不仅要注重智力系统的培养,更要注重培养学生情感系统的,比如态度、价值观、个性特征等。学生人力资源管理专业实践教学体系引入胜任力模型后,这就要求我们反复论证胜任各专业岗位所需要的技能、职业素养,把这些内容转化为高职院校的专业课程体系,真正使学生在学院里培养能力在企业中胜任岗位。因此,在高职院校人力资源管理专业实践教学体系的建设过程中,要把能力培养分成专业技能与职业素养两部分。所谓职业素养即挖掘学生底层素质,进行合理的岗位定位与匹配。所以把岗位胜任力模型引入课程体系,有利于帮助作为岗位准员工的高职院校学生合理评价自己的能力,完善自己态度、价值观、个性特征,寻找适合自身的岗位,强化自己的情感动力系统,挖掘自己的潜力,优化人力资源结构,更好地实现企业与高职院校的深度合作。基于胜任力模型人力资源管理专业课程体系构建的研究是高职专业教学改革的一次新的尝试,具有深远的理论意义和实践意义。

三、基于岗位胜任力模型人力资源管理专业课程体系构建

(一)体系框架

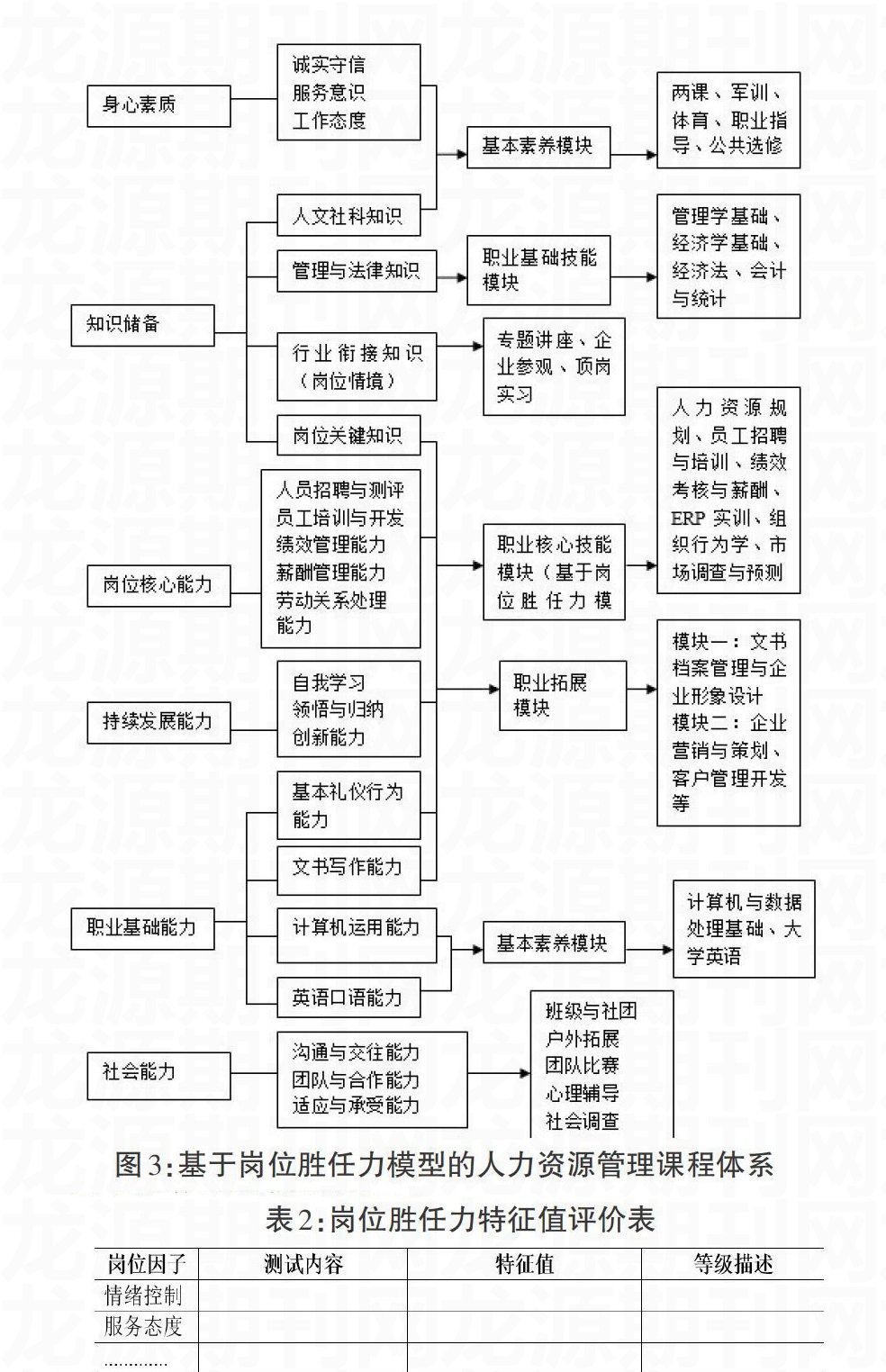

在人力资源管理专业课程体系的构建时,应根据完成人力资源管理中不同工作任务所需知识、技能、态度等的要求,打破传统的课程体系,大胆改革,构建科学、合理的高职课程体系,课程的培养目标。基于岗位胜任力的课程的培养目标,是通过教学使学生对人力资源管理的规律有较明确的了解,能结合实践解决管理中涉及的人力资源管理的各种问题,在实现组织目标中,成为一个合格的管理者。课程体系设计的关键是如何根据课程的培养目标和工作过程系统化课程的基本要求,培养学生的职业技能,使学生获得工作过程知识,创设人力资源管理职业情境,使课程的构建与实际工作过程相联系。人力资管理工作任务分析,见课程体系的构建是基于岗位胜任力的工作过程的人力资源管理专业整体课程体系由四大模块组成:基本素养模块、职业基础素养模块、职业岗位核心技能模块、职业拓展模块。其中公共必修课按照教育部有关文件精神设置,主要包括培养学生人文知识与综合素质课程;公共选修课程则主要是为了满足学生个性发展需要,扩大知识面、改善知识结构而设置的课程或讲座,包括自然、社会科学、文学艺术等内容;专业群选修课及必修课主要根据职业岗位群工作任务特点,按照核心技能设置的对应课程,由专业教研室在充分的市场调研基础上开设。

通过岗位来定位专业,通过调研来获取胜力特征值组,构建胜任力模型设计出岗位胜任力特征值的评价表,如表2所示,在整个实践教学体系中根据岗位胜任力值给学生提出建设性的意见,让模型外层素质和底层素质同时融合起来,依此来构建人力资源管理专业课程教学体系。

表2:岗位胜任力特征值评价表

根据学生就业岗位的分布、职业胜任力的整体构成以及对岗位核心能力的评价,本文认为高职人力资源管理专业课程体系设置,课程体系分为四个模块,基本素养模块、职业基础素养模块、职业岗位核心技能模块、职业拓展模块。其课程体系如图3所示,人力资源管理专业是一个实践性要求很高的专业,企业也多看中学生的综合素质,因此学校要多重视学生文体活动和暑期实践活动,构建第二课堂体系,让学生在活动之中把冰山之下的素质外显出来,规范第二课堂设置和管理,丰富学生的课余生活,让学生在学习中能真正感受到管理的真谛,岗位胜任的内涵,也在一定程度上弥补学生经验积累的“盲区”。

图3:基于岗位胜任力模型的人力资源管理课程体系

(二)体系构建的要点

(1)因人制宜、因岗位制宜,要灵活、科学地抽取胜任力特征值,合理设计教学内容。当我们通过采用行为事件访谈法、评价中心等方法使学生对自身的潜质进行评估,评估的目的有两点:一是明确学生适合的专业和岗位。通过胜任力模型的评估,显示出学生在表层素质与底层素质方面的特征值,让学生根据个人特征来选专业和岗位,提高了学生的成功的概率。二是让学生真正地了解自我,能正确评估所处的位置,明确自己适合的岗位和优势之处。在学生如何处理长处和弱势的问题上,存在两种观点:第一,把长处做得更长,平衡发展学生的弱势;第二,把长处做得更长,培养学生弥补弱势。两种观点比较,笔者更倾向于第二种观点。在当今的世界,岗位之间的分工向精密型、专业型发展。高职办学的特征是培养某一岗位方面的技能人才,大而全的专业人才培养与高职教育的特点、当今岗位格局的特点都是相悖的。通过胜任力模型明确学生的长处,通过教学深挖学生的潜质,技能才能越来越强。

(2)改进教学模式,优化实践教学、组建教学团队,把底层素质和表层素质培养放在同等重要的位置上,全面培养学生的职业能力。传统的教学模式往往是“一言堂”,教师讲,学生听;教师做,学生模仿;其结果往往是学生会模仿教师的项目,却不具备独自进行研发的能力,也就是我们常说的不具有创造能力。企业的效益就是“创造”,只有“创造”才能提高生产力,所以“创造”的实质就是生产力,是企业生存的根本。正是由于高职院校的这种特点,在示范校建设过程中“工学结合”、“校企融合”、“项目教学法”、“订单式教学”等创造与经济进行高度融合的办学思路和教学模式成为高职教学改革的热点。这些新的教学理念使高职教育与企业更加紧密地联合在一起,通过岗位来定位教学内容,使高职课程体系找到正确的发展方向,促进了高职向与经济融为一体的思想境界迈进。

综上所述,把岗位胜任力模型引入课程体系,有利于帮助作为岗位准员工的高职院校人力资源管理专业学生合理评价自己的能力,寻找适合自身的岗位,挖掘自己的潜力,优化人力资源结构,更好地实现企业与高职院校的协作。岗位与课程的对接,解决了学生的出路问题,为岗位输送了专业的员工,为企业培养了人才,既解决了学生的出路,又保证了企业岗位的绩效最优化。基于胜任力模型的高职人力资源管理课程体系的研究是高职教育改革的一条新路,具有深远的意义。

参考文献:

[1]黄锐,蒋永忠.基于胜任力的高职双师型教师评价探究[J].中国科技博览, 2009(12)

[2]王忠诚,基于胜任力模型的在职员工发展性职业教育创新[J].中国职业技术教育,2009(2)

[3]崔景贵,育人为本:我国职业教育创新变革的基本策略[J].教育与职业,2007(10)

论文是中国高等职业技术教育研究2013年度立项课题——“基于岗位胜任力模型的高职院校人力资源管理专业实践教学体系研究”成果的一部分,主持:杜启平,课题指南号:14。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号