- 收藏

- 加入书签

添加成功

收藏成功

简论南京老城南历史街区之文化价值

建筑创作

摘要:建国以来,党和国家对中山陵等一批民国建筑经典是妥善保护的,对城南明清至民国的民居类建筑历史街区,也多次做过保护性规划。然而,近一时期有关南京历史街区的保护问题时有波澜和争议。在当前许多地方意识到文化遗产保护事业并不与新建设相冲突。而恰可相得益彰的时候,笔者愿简述其文化价值,以期我们生于斯,长于斯的故土——古城南京——得到更充分的保护。

关键词:历史文化名城、历史街区、历史建筑、整体保护、南京老城南

中图分类号:TU-098

文献标识码:A

文章编号:1004-8537(2010)02-0158-07

南京,我国第一批国家级历史文化名城,简称“宁”,先后有金陵,秣陵、丹阳、建业、建康、石城、金城、江宁、白下,集庆、应天、天京、南京等四十多个别称。

公元前495年,吴王夫差在冶山上《今南京城西南朝天宫后)修筑土城——冶城,是军事设防的城池兼冶炼作坊。

公元前472年,越灭吴,越王命范蠡在今中华门外长干里修筑土城——越城,此为南京城市之始。因城内有范蠡住宅,又越城兴建、驻守都由范蠡主持,故越城又名范螽城。

公元前333年,“楚王熊山败越王无疆,尽取吴地,乃因山立号,置金陵邑”。此后,吴大帝孙权在昔日楚国所筑金陵邑故址,修筑了著名的石头城,揭开了南京六朝古都的序幕。

公元三世纪以来,先后有东吴、东晋、宋、齐、梁、陈,南唐、明、中华民国建都于此(加以太平天国,可为+朝)。其中,六朝、明初、民国,是南京历史上三个最辉煌的时期。

1、辉煌三期——六朝、明初、民国

孙权立都时的建业,是秦汉以来的秣陵大镇,地处秦淮河中游。在南京市区,是孙权迁筑的丹阳郡城(在秦淮河今武定桥东南)。南京地区建业、丹阳郡,石头三城鼎立。

自公元229年孙权称帝始,至公元589年隋灭陈一统南北止,先后有孙吴、东晋、 (刘)宋、 (萧)齐、(萧)梁、陈六个王朝在南京立都,习称六朝。 “六代繁华”,或三国鼎立,或偏安半壁。其时南京经济、文化发展迅速,兴盛的山水文化在我国文化史上占据重要的地位。

六朝的京城建康(孙吴称建业东晋南朝称建康)曾是当时世界上最宏大、最繁华的城市之一,谢眺《入朝曲》”江南佳丽地,金陵帝王州。逶迤带绿水,迢递起朱楼”,可为写照。唯兴衰迅捷,战乱频仍,现今地面上除墓葬石刻而外,建筑遗址均埋没于地下。因之,著名考古学家梁白泉先生认为除地上文物组成的“地上南京”以外,地下遗存可喻之为”地下南京”。

明初,太祖朱元璋定都于此,称应天府,明成祖朱棣迁都北京,始称南京。明清以降,惟有北京可与之比肩,为”南北二京“中的著名古都,遗留下相当丰富的历史文化遗产,也是南京遗留地面建筑遗产之重要组成部分。

1912年1月1日,世纪伟人,中国革命的先行者孙中山先生在南京就任中华民国临时政府大总统,南京开始走入第三个黄金时代。1927年,中华民国正式定都南京,都市人口急速增加,各种建设层出不穷,故遗留至今的民国建筑遗产相当丰富。

历代以来,曾经在南京土地上活动过的著名人物,灿若繁星。大量的重要历史事件在此上演,相关典籍、文献汗牛充栋,而历代遗留下来数不胜数的地上、地下文物,默默地佐证、展现着各色各样曾经鲜活的历史画面。

2、秦淮水,金陵源

南京处长江下游,长江、秦淮河、青溪、“运渎”,“潮沟”、御河、进香河、破岗渎以及玄武湖,乌龙潭等,一起构成南京城内外的完整水系。长江自南向西绕南京城而过,南京名胜,如石头城、鬼脸城、阅江楼,幕府山,燕子矶等,无不与长江紧密相连。

而贯穿南京的秦淮河是南京的母亲河,古称龙藏浦、淮水,唐代许嵩《建康实录》云:“始皇东巡,自江乘渡。望气者云:‘五百年后金陵有天子气’。因凿钟阜,断金陵长陇以通流,至今呼为秦淮”。实际上,秦淮河主流为天然河道,包括上游的句容河和溧水河,主要源自南京东部的宁镇、茅山山脉,全长约110km,流域面积2631km2,沿岸阶地上发现多处湖熟文化遗址(相当于商周时期)。

秦淮河在南京明城墙通济门外分成两股:一股为外秦淮河,其西北向的主流形成护城河。另一股在通济门的东水关八城,为内秦淮河,其干流向西出铁窗棂,与外秦淮河汇入长江。

大体而言,六朝至明清以来,南京城主要沿着内秦淮河逐渐向北发展。内秦淮河自东向西,环绕城南,历代以降的秦淮河沿岸,多是人烟稠密之地,达官贵人、富商巨贾,平头百姓等五方杂处。

虽然,六朝时期南方战事稍少,然而旋风般的王朝更替、朝不夕保的人生际遇,遗留下无数河山易主,佳人别离的历史典故,成为南京文化的一种表征,而荡人心魄。

譬如,王徽之的《桓伊三弄》,王献之的《桃叶歌》,庾信的《哀江南赋》,尤其是南唐后主李煜被俘至汴京(今河南开封)怀念故国,留下了“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,“想得玉楼瑶殿影,空照秦淮”、“流水落花春去也,天上人间”等千古名句,流露着难以言说的家国之痛。

唐代李白的《长干行》中的“郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜”;刘禹锡的《乌衣巷》:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”:杜牧的《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》”等诗歌中的长千里,朱雀桥,乌衣巷、秦淮酒家:明清时期孔尚任的《桃花扇》、吴敬梓的《儒林外史》,余怀的《板桥杂记》等咏叹的“秦淮八艳”:20世纪20年代俞平伯,朱自清同游后分别而作的名篇《桨声灯影里的秦淮河》等,均使得秦淮河名满天下。

3、南京老城南

通常,本地人所认可的南京老城南,是指内桥以南、明城墙以北范围内的南京老城。

公元229年9月,孙权迁都建业,此建业不是秣陵旧镇,而是在石头城东重新营筑新城,坐落在秦淮河北2.5km的鸡笼山、覆舟山下,北倚玄武湖,覆舟山,东凭钟山,西望石城,南临淮水,建业城相当于后世的皇城,城内建筑为宫室,营房,无民宅,商肆等。建业城正门宣阳门与秦淮河之间有一条2.5km长的南北大道——“苑路”,即御街,其南端秦淮河两岸是密集的居民、商业区。

西晋灭吴,一统全国,改建业为秣陵县,分立临江县。公元281年,改临江县为江宁县,这是江宁地名的最早由来。公元382年,西晋又在南京分设秣陵和建邺两县,以秦淮河为界,北在建业城宣阳门内设建邺县治,南在秣陵关设秣陵县治。

西晋末年以来,北方战乱,衣冠世族渡江而南,先后数百万人,建康都城北方人数量甚或超过了本地居民。东吴时已趋繁盛的秦淮河两岸人口更加密集,屋舍密布,豪门大族的宅舍,别墅也集中于此。当时的秦淮河比现在宽阔,终年可通行载重500石大船,交通便利,商业活跃,河上架起包括朱雀桥在内的24座浮桥。

东晋、南朝的建康城包括建康都城及其外围的东府城、石头城、丹阳郡城及西州城、白石垒等一系列卫星城,形成以建康都城为中心的城市群,众星拱月。六朝建康成为哲学,科学、教育、文化的中心,也是山水文学,山水艺术的中心。

南朝梁武帝萧衍时期,建康城繁盛至极,户数28万,人口过百万,市区范围日益扩大。据《金陵新志》载,当时建康西至大江,东达倪塘(今方山稍北),北逾蒋山,南至石子岗(今雨花台),广袤40余华里,到处密布居民,成为南北朝第一大都市。建康城内,河网密布,“以水营建住宅园林和水上行船往来娱乐,以后成为建业城市一大特色”,秦淮河畔更为繁盛。早在20世纪80年代,著名建筑史学家郭湖生先生就明确指出,建康宫城位置约在今南京城总统府、大行宫一带,已得到考古资料的确证。

隋一统南北。隋文帝抑制江南豪强,下令平毁建康城池宫室为耕地,”千门万户成野草” (刘禹锡《台城》)。废丹阳郡及其所属的建康、秣陵等县,仅留石头城作为蒋州的州城。

唐王朝继续贬抑建康。建康先后称蒋州,升州,一段时间甚或取消州的建置。隋大运河直通东南富饶之地,扬州发展迅速,南京日益成为单一军事重镇,更显衰落。唐人杜牧笔下“春风十里扬州路”,而金陵则是“六朝文物草连空”。

唐朝中期,全国经济、文化重心继续南移,南京经济逐步回升。秦淮河两岸商业更趋兴盛,市井相连,两岸最繁华的地段都包进了城区,史称“十里秦淮”。

唐末地方割据,杨吴,楚,吴越三个地方小政权立足江南。本属杨吴旧将的李异,以和平方式建立南唐(937—975年),休兵养息,兴利除害、藏富于民,出现”旷土尽辟,国以富强“的景象。李异在南朝建康城基础上,扩建金陵,城池向南推移至长千里(今中华门外),南依雨花台,并将人烟稠密的秦淮河及西北的石头城包围进来,构成规模宏大的都城。此后,北宋江宁府、南宋建康府(此时南京一直设行宫),元代集庆路,都以南唐金陵城为治所。

明初,太祖朱元璋定都南京,花大力气建设都城,应天府也是在南唐都城基础上扩建。朱元璋迁徙全国各地能工巧匠、富户充实京师。富人迁户,匠人轮班,南京常住、流动人口剧增,迅速繁盛起来。

明制,都城之内者为坊,外者为厢。城内秦淮河两岸最为繁盛,靠近聚宝门(现中华门)西多为市井行口,《洪武京城图志》记载甚详。南京人顾起元《客座赘语·市井》云:“铜铁器则在铁作坊;皮市则在笪桥南;鼓铺则在三山街口,旧内西门之南;履鞋则在轿夫营;帘箔则在武定桥之东;伞则在应天府街之西;弓箭则在弓箭坊,木器南则钞库街,北则木匠营。盖国初建立街巷,百工货物买卖各有区肆”。

《正德江宁县志》载:“颜料坊,在草鞋街东,即古西市,东接铜作坊”,“铜作坊,在县治西,即古东市”,“箭匠坊,在铁作坊东,南接丫头巷,北接望火楼巷”,“弓匠坊,在铁作坊西,北通三山街,南通颜料坊”。”黑簪巷又名丫头巷,牛市西临秦淮河,曾有浙江会馆”等等深宅大院,隔秦淮河相望,两岸建筑高度与内秦淮河宽度空间尺度精当,交织成完美的图画。

明末以降,除“沿旧名而居者,仅此数处。其它名在而实亡,如织锦坊、颜料坊,毡匠坊等,皆空名无复有居肆与贸易者矣……”。实际上,各坊之内也兼具着各自的商业,《江宁县乡土志》载:“金陵工业以缎业为大宗,织机之工,多秣陵关人,所居皆在新桥,上浮桥以西。至染经之染坊,则在牛市、船板巷左近。盖秦淮西流水,以之漂丝,其色黝而明,尤于玄缎为宜”:金陵缎业“多萃集于门西(今中华门西)一带,因地势高耸,不易受湿,于缎最为适宜”。如残存的黑簪巷13号为云锦业会所——云章公所,而推平的黑簪巷6号本是云锦世家吉氏祖居,建国初期吉干臣执业处。清代《同治上江两县志》记载,牛市“古子敬香皂,汪天然包头、吴玉峰膏药、耿氏香糕,杨君达海味、仲氏纸扇和伍少西毡货,皆以一物名”,蔚为市场,可为佐证。惜颜料坊牛市已平毁于2006年。因此,明清时期南京各行各业分别而作,本行业内同仁居住又相对集中,而整体商业,居民等又聚集于城南。

实际上,内秦淮河沿岸达官贵人宅第亦多,安品街就为明证。明末乱季,流连在秦淮河畔的才子佳人,演出过一幕幕救国济世,生离死别的香艳悲歌。

1937年12月13日,南京沦陷。陆咏黄先生遗著《丁丑劫后里门闻见录》云: ”城中被灾之区极广,繁盛地方较重,除划难民区之区域外,无不受劫火之洗礼。其中幸免者,则中华门以西之门西区域,近鼓楼之北门桥大街一带。受灾最重者,则由太平路经朱雀路,至夫子庙一带。中华门以东之门东地方,以日寇之先锋队系由通小火车之雨门花攻入,受灾亦巨。余此次返里,系由水西门入城,两旁商店如常,不似劫后迹象。据云升州路全路损毁极少……”。陶秀夫先生《日寇祸京始末记》亦云:“北城所毁少于南城,南城所毁,又以东城最烈。东城者,即中华门之东也”。这些记载,均与笔者近10年的调查结果完全相符。

因此,近现代以来,南京虽经太平天国运动、抗日战争,文化大革命等多次动荡,船板巷、颜料坊牛市、中华门东、中华门西,钓鱼台,南捕厅、百花巷、安品街及金沙井等,均属于历代以来保存完好的历史街巷,弥足珍贵。

尤其是,南京老城南的人口,职业多有变化,但仍有相当数量的老南京城南居民在此世代繁衍、坚守祖业,人与老城,历史街巷,古建筑,老树,风俗同生共长,衍生出独特的城南人文景观,在全国独树一帜,是极其宝贵的历史文化遗产。20世纪80年代《秦淮人家》的热播,老城南更成为南京人心目中永远的家园。

4、2006年以来的老城南

2006年6月,在南京市“建设新城南”的大规模旧城房地产开发中,以“改善民生”的名义,受尽劫火幸存下来的南京老城内几个硕果仅存的历史街区,终于走到了它们的尽头。

2006年8月,16位全国知名的专家、学者发出《关于保留南京历史旧城区的紧急呼吁》的呼吁信。10月17日,温家宝总理为保护南京历史街区第一次批示,南京的旧城改造问题“可由建设部会同国家文物局、江苏省政府调查处理。法制办要抓紧制订历史文化名城保护条例,争取早日出台”。其间,南京老城南的拆迁,分秒未停。

2006年12月,建设部,国家文物局联合举行专家组会议。南京市副市长陆冰等在会上作了汇报。会议上,陆冰等人承诺一定听取专家们的意见,保护老城南,保护住南京的历史建筑,坚决不拆了。实际上,拆迁一直未停,只不过改换名词日搬迁,已搬迁。譬如,颜料坊牛市,中华门东老街一期等完全拆毁于2007年3月底;安品街在2008年内被拆成光地;秦淮下五里及回龙桥,平毁于2008年底:仓巷平毁于2009年4月等。

2009年新年伊始,南京市借“保增长,扩内需”之势,启动规模空前的“危改”拆迁。残存的几片历史街区全部被列入“危旧房改造计划”,南捕厅,安品街、门东,教敷巷以及内秦淮河两岸等开始了更大规模的拆迁,门西正在办理拆迁“前期手续”。拆迁全面开花、大举推进。目前,门东老街一期、安品街已平毁,内秦淮河两岸拆毁殆尽:南捕厅、门东、教敷巷正在被拆毁!

2009年4月,南京本地29名专家、学者再次发出《南京历史文化名城保护告急》呼吁书。5月底,温家宝总理第二次批示,责令调查处理。

2009年5月27日上午10时至下午1时,国家文物局单霁翔局长在出席《中山纪念建筑》一书首发式的间隙,在南京市副市长陆冰,相关签名专家等的陪同下,考察了南京老城南南捕厅及相邻的安品街历史街区。单霁翔局长面对陪同的南京市、区领导、规划部门人员、围观的市民等,耐心、详细宣讲历史街区的概念、意义、具体保护方法与措施,指出历史街区要整体保护,不仅保护历史建筑、构筑物,古树,古井等,保护原有的空间尺度、肌理等物质文化遗产,还必须保护原住民为代表的风俗民情,礼仪风尚、思想文化等非物质文化遗产。他坦言此处不是镶牙, “我看是满口假牙!”。在步行去安品街历史街区的途中,单霁翔局长踮起脚尖、举起相机,拍摄着高墙围合、已经完全平毁的安品街,险些摔倒。他站在平毁的安品街仓巷现场,问道:“这就是你们的‘镶牙式’保护,牙在哪儿呢?”实际上,单局长所站的位置,就是安品街文保单位群的废墟。在回去的汽车上,单霁翔局长对南京市陆冰副市长说:“陆市长,从我看到的情况来看,不好啊。”表达出一个历史文化遗产捍卫者的认识、责任、操守与良知!

2009年6月3日,南京市政府邀请部分签名专家座谈。在下午的会议上,副市长陆冰明确表态:“老城南改造,既然大家争议这么大,那就放慢或者暂停。”

2009年6月5日,住房与城乡建设部,国家文物局联合调查组进驻南京。“调查组要求:立即停止甘熙故居周边拆迁工作,拆迁人员撤离现场。同时,由于甘熙故居是国家文保单位,周边建设牵涉到国家文保单位的保护和建设控制地带,因此周边建设、规划必须经国家文物局同意,并报住房和城乡建设部批准。”

2009年7月17日,南京市规划局局长赵晶夫在南京电视台《政风行风在线》节目中表示:“现在按照市领导的要求是坚决停下来。”他请听众放心,“肯定是要停下来。”

2009年8月17日,南京市副市长陆冰表示,在南捕厅的“历史文化资源没有梳理完成之前,是只搬迁不拆迁,停止一切拆迁工作”。

然而,在笔者写下上述文字的同时,拆迁仍在继续……

5、最后的老城南

目前,南京老城南残存的几个历史街区,是南京历史文化的缩影,其中的历史建筑遗产,承载着厚重的历史信息,具有浓郁的地域特征,譬如黑簪巷6号。

(1)2007年3月拆毁的黑簪巷6号吉干臣故居,原本是南京云锦机户建筑中仅存的优秀建筑,也是表现南京古城风貌和人文特色的代表。原有东、中、西三路(东路几乎不存)。

具体说来,黑簪巷6号门屋规制较高,五架穿科,步柱后设一道门墙,其后中柱间设屏门。大门两侧门墙高3.75m,分上、中、下三段,为装饰重点。上段是磨砖对逢拼合的六角锦;中段石质门罩左右设鱼鳃墙,菱形花纹,其石质门额下的雀替形短石料,表面平雕卷草纹样;下段磨砖墙。整个门墙大气、从容而素雅,在南京明清民居建筑中颇为常见。

中路。四进房屋三进院落,沿轴线分别为门屋、前厅、后堂、后楼,庭院深深。每进明问后墙上,均有雕饰精致、优雅大气的门罩(楼),尤以前厅后墙最为精彩,宽大的门罩(楼),曲线平缓、舒展;其砖雕简洁、优美,“中国结”大气磅礴,经二百多年风雨,完好无损。其前厅入口设弓形抬头轩,轩梁较大,挑头采用南京特有的云龙头;驼峰优美,扇面梁上雕相对的双龙。内四界扁作,用料硕大,梁既高且宽,其上较小的童柱与大梁直接相交(圆堂则依自然弧线交接),极少用鹰嘴,为南京明清建筑典型做法。内四界大梁下的蜂头为长方形透雕,端庄、大方,不似苏州地区的曲折卷翘。因此,木构架整体简练而不繁琐,体现出古都南京的大气。

后堂木构架相对较小。两次间草架下采用板条承尘(即吊顶),用宽约12cm、厚约2cm的木板满贴,近檐柱处下弯,形如扩大的船篷顶。此种小木作装饰,在南京明清民居建筑颇为常见,而在苏州民居中较少见到。

后楼五开间,雕饰相对丰富。一层构架扁作,二层圆堂。廊柱前有雀宿檐,其下弧形斜撑。两侧次间、尽间均采用和合窗(即北方支摘窗)。

西路。依次有倒座、花厅等,门窗,栏杆样式与中路同而有异,端庄稍逊而情趣更浓。

中路。前厅东侧,过侧门进院落,散落玲珑湖石,院落北两间瓦屋,圆堂构架,加工精致。显然是东路残存,原先为花厅,小庭园等,应属书房、听戏之所。

黑簪巷6号砖石铺地、青砖灰瓦、风火墙高耸,建筑细部做法均有南京特色。不论是作为主要承重结构的大木作梁架,还是装修用的小木作落地格子门,和合窗、隔扇、栏杆,砖雕门楼、砖细等雕刻,精美而不繁复,曲线舒展、落落大方,这种平和、质朴大气的建筑风格。恰如大家闺秀,既不同于皖南徽派建筑的繁琐,张扬,又不同于苏州建筑的玲珑、书卷气,是南京地域独具的特色,合于南京“大萝卜”文化个性,在我国传统民居中独树一帜。

除建筑本体外,吉家后代吉承业还保留有吉干臣当年的织机,与邻近的云章公所一起,构成丰富的人文景观,对南京云锦申遗意义重大。而它们原本与黑簪巷8号、10号、12号等历史建筑一起,构成完整的黑簪巷。总面积8.132ha的颜料坊牛市历史街区原本保存较多,现在仅留下颜料坊49号,牛市64号,黑簪巷13号等三处。随着吉干臣故居的被拆,颜料坊牛市与黑簪巷一起,全部化为尘封的历史。

这种在第一批国家级历史文化名城南京的黄金地段,荡平老城南历史街区,拆毁历史建筑获到”净地”——房地产开发用地的方式,有关方面称其为“拆迁”,或“搬迁”;并创新性地将它们与我国古代建筑中的两种修缮方法——“落架大修”、“异地重建”联系了起来。

(2)什么是“拆迁”、“落架大修”,“异地重建”?

“拆迁”,有广义,狭义两种。广义的“拆迁”,是为改善民生,改进民众的居住环境,生活条件,而进行的城市改造、更新。狭义的“拆迁”,可简单理解成为拆房子而搬迁。可见,如果是广义的“拆迁”,不会有专家反对,全社会都会赞同,被拆迁者当然拥护。再看狭义的“拆迁”,以南捕厅,安品街、颜料坊牛市、门东老街等为例,把历史街区、历史建筑推平了,用来建设高级会所,别墅、高尚小区、商场等,以“改善民生”,只能是大多数人的利益受损,极少数人通过这样的“拆迁”渔利。

“落架大修”,是把木构古建筑的主要大木构件,如样棋、梁柱,檩条、椽望等,依照秩序一件件落地的重大修缮方法,是古建筑的一种重要修缮手段,具有严格的科学程序。首先,要依据古建筑现状,聘请具有相应资质的古建筑设计单位,制定严格的修缮设计:其次,制定出的修缮设计方案。报相应级别的文物管理部门审批;再次,招投标选定具有相应资质的古建筑施工单位来承担修缮任务。最后,在修缮过程中,按照施工规范,使用一整套严格的程序。譬如,所有的木架,柱础、铺地石块等构件都要编号、记录及拍照等:砌筑的墙体一般严禁拆改。从“落架大修”这一名词,我们可以引申出如下结论:对古建筑而言,价值最大者应是其整体木构架体系!

“异地重建”,是将文物建筑整体由一地迁移至另一地,比“落架大修”要求更高。因为,文物建筑遗产如不到万不得已,如修建三门峡水库移建永乐宫,修建三峡水库移建张飞庙等,严禁异地重建。具体而言,除具备“落架大修”的所有要求外,“异地重建”还要尽可能采用原有古建筑的墙体、基础材料:墙面如有壁画(如永乐宫),则必须科学分块、整体揭取、仔细修复;必须选择与原址相似的自然环境,以尽可能保留历史文化信息等,实施手段极其严格。显然,在历史街区拆光历史建筑,得到“净地”的做法,不是“落架大修”,更不是“异地重建”。

(3)对于有关方面竭力宣传的南捕厅历史街区保护的样板——熙南里新建的建筑,又该如何理解呢,实际而论它们仅能算“仿古建筑”,谈不上“假古董”。

“仿古建筑”:就是部分采用我国古代建筑符号,如屋顶,门窗等造型而建造的现代建筑,通常采用现代结构形式,如砖混、钢筋混凝土,甚至钢结构,膜结构等。

“假古董”:是采用传统材料(如砖、木、土、石等),完全根据传统建筑艺术造型,构造方式,施工工艺等原样复建的建筑。

据此,南捕厅历史街区之上的“熙南里”以三层为多,采用现代结构形式,至多属于“仿古建筑”。而完全迁走原住民,改原居住功能为商业,保安遍地巡逻,破坏原有的空间尺度、氛围,人文荡然,更是“物非人非”了。

(4)历史文化名城中的历史街区,应当如何进行保护与更新呢?相关理论与实践,我们国家早就制定有相关的法律、法规。

历史街区。我国《历史文化名城名镇名村保护条例》明文规定,对”历史文化名城、名镇、名村应当整体保护”,更何况第一批国家级历史文化名城中的历史街区!又如,建设部《历史文化名城保护规划规范》同样规定 对”文化遗产丰富且传统文化生态保持较完整的区域,要有计划地进行动态的整体性保护“。

历史建筑。我国《历史文化名城保护规划规范》中对历史建筑进行保护的条款较多。譬如,“对保护项目及其环境所进行的科学的调查,勘测、鉴定,登录,修缮、维修,改善等活动”,又如“位于历史文化街区外的历史建筑群,应按照历史文化街区内保护历史建筑的要求予以保护”,再如“历史文化名城保护的内容应包括:历史文化名城的格局和风貌,与历史文化密切相关的自然地貌、水系、风景名胜,古树名木,反映历史风貌的建筑群、街区,村镇,各级文物保护单位,民俗精华、传统工艺,传统文化”等等,相当具体而明确。

(5)历史街区一定要整体保护,这是基本的常识!承担南京市南捕厅历史街区规划,南门老街历史街区规划的某些专家,教授,在历史街区中强调”城市肌理”的保护,而不是历史建筑的保护,本身就与国家法律,法规背道而驰!

“城市肌理”可认为包括物质、非物质两方面,是由城市房屋、道路、墙、屋顶、桥梁、树木,设施等物质以及人们的生活习惯、民俗风情,礼仪风尚,文化宗教等非物质所构成的一种特殊质地。因此,就是道路宽度、走向等都不变,历史建筑、人文等的剧烈改变,就不是保护历史街区。何况,即便原有的街道宽度、走向不变,街道两边建筑由一层变成两、三层甚至更高,则空间尺度完全改观,给予人的感觉全然不同。

更何况,没有历史建筑围合的街巷,在平毁的颜料妨牛市,安品街,南门老街,南捕厅体量巨大的仿古建筑,传统的肌理在哪里?因此,传统城市肌理,与历史街区,历史建筑间,实际是皮与毛的关系。

放眼国外,老城保护较好的实例比比皆是!例如,巴黎、罗马,维也纳、圣彼得堡等欧洲城市,历史上一定阶段,他们也曾存在过所谓老城保护与建设的某些问题。但是,这些城市的老城保护得很好,偶尔的交通道路改善仅是线性的改动(如巴黎),不是大面上的平毁。

(6)南京老城南历史街区的改造,应当依据如下的三个基本原则:一,降低人口密度。居住条件差是指人口密度太大,本来是一户一院,现在住十几户,几十户,不可能满足基本的居住要求,也无法改善,必须疏散人口。二,改造硬件设施,如卫生间、煤气,宽带等,这些硬件改造实际较为简单,管线地下走,不会对古建筑伤筋动骨。三,改善整个历史街区的居住环境,如就近配合停车场、超市、公共绿化空间等。做好此三方面,必然能做到,老城得到保护,老百姓居住条件得到改善,城市面貌得到更新,历史文化遗产得到保护的多赢局面。其核心在于:政府主导,让利于民。

(7)老城南是南京历史文化精华所在,是南京城的“根”。以历史建筑遗产为主组成的历史街区之所以重要,因为它们创造出的一个个空间场所,提供人们生活,工作、交往、游嬉的场所,是保持文化生态的根基。置身这些空间场所,能够潜移默化地影响着人们的生理,心理,尤其是心理,这是建筑遗产独具的历史文化上的巨大意义。名列世界文化遗产90%以上都是建筑或建筑遗址,人类创造的最大量、最重要的物质财富是建筑。不少时候,建筑甚至成为一个民族文化的象征和精神寄托,如北京天安门、韩国崇礼门、莫斯科红场、美国白宫、法国巴黎圣母院、澳大利亚悉尼歌剧院等。

据此,要想毁灭一个国家、民族的传统文化,摧毁其历史建筑遗产,实际是最直观、最简单的方法。这在我国历代改朝换代中几乎不问断地上演,如项籍之焚毁秦宫室,董卓之焚东汉洛阳,隋平陈的宫室,社稷,直至明之焚元大都等皆然。这样的悲剧,上演在我国强调民族文化安全、第三次全国文物普查的时刻,令人心痛!

其根源,并不简单的是保护历史文化与发展地方经济间的矛盾。实际上,从公开的报道看,南京市政府从相关的土地出让中,得到的收益是有限的。

近现代以来的南京,完全有资格作为我国近代历史的缩影。从鸦片战争的《南京条约》始,到太平天国运动,尤其是作为中华民族遭受外来侵略屈辱见证的民国首都,经受沦陷、屠城、光复、解放等重大历史事件,在海峡两岸及全球华人心目中具有特殊地位,情感深厚。保护老南京具有重大的政治,文化意义!

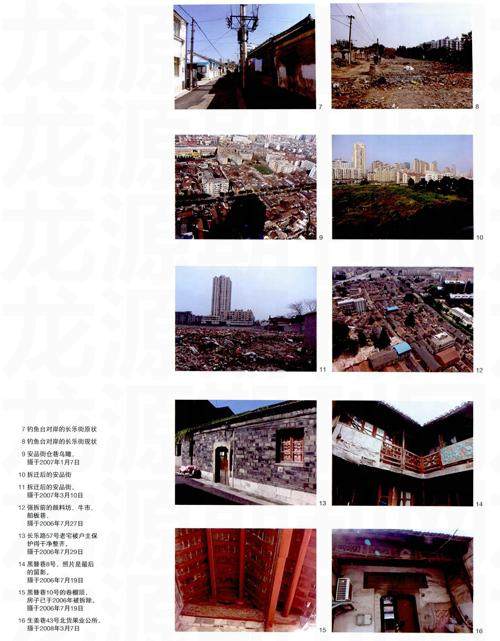

2006年以来,老城南历史街区中的门东老街(图),安品街仓巷(图),燃料坊牛市及船板巷(图)、回龙桥(图)、钓鱼台(图)均已荡然。这一结果,也已经得到了南京市规划部门的确切“证实”:“安品街,南门老街等部分城南传统居民区,的确在这两年的建设中被拆除”。南捕厅,门西等历史街区正在“拆迁”(图)。

老城南是南京历史文化之魂,历史街区又是老城南之“根”,笔者在此呼吁:为我们的子孙后代,请留住我们南京文化传统的魂与根。

注释:

1 《至正金陵新志》、《南京文献》、(四)上海书店1947年,第39页。

2 李江浙:《五都兴衰论》、《中国古都研究》,浙江人民出版社1987年3月版,第55页。

3 孙洁:《熙南里一个街区的文化抗争》《现代快报》2009年6月14日。

4 谢海涛:《南京老城南保卫战》、《南都周刊》8月21日第33页。

5 胡玉梅:《老城南“镶牙式改造”被叫停,牙都被敲光谈何镶牙》、《现代快报》2009年06月14日;白红义:《保护南京老城南,注定的败局》、《时代周报》、2009年08月06,6黄勇:《副市长:老城南改造避免大拆大建》、《江南时报》2009年08月18日。7 马晓:《南京:消失的黑簪巷》,《中国文化遗产》2007年第3期,第76页。

8 以2006年拆迁的老城南牛市,颜料坊所在的G3,G4地块分析,面积8]32ha,买地]4 6亿。如果容积率为6,能盖近50万m2,至少有20%,10万m2是门面房在此地段,1m2可卖10万元,可得100亿,剩下40万m2,2万元/m2共可收获180亿。实际投入:以5000动迁户每户30万,需15亿,土建费用,这样的高层建筑在南京地面以上约1100元/m2,地下室要高些约2000多/m2,包括开发费用约500元/m2,算土建3000元/m2,50万m2,费用大概是15亿元,加以买地14.6亿元,建筑费一共44.6亿元。利润约135.4亿元,不少开发商政府官员都把所谓“高价卖地赚钱推高房价的导向”,推向政府。其实,不少情况下,地价在整个房价中是十分有限的。譬如 南京江北一些地价2005前一般是2675/亩地(666 67m2/亩) 以来算,大概300多元/m2,以容积率3为例再除以容积率,楼地价为100多元,而现南京江北房价约6000元/m2,可见 某些开发项目中,楼地价在整个房价中所占比例,可谓忽略不计。

9 仇惠栋:《城南历史街区“扩容”8ha不能只一纸规划》、《南京晨报》2009年8月18日;龚菲:《南京老城新建筑限高24m》,《东方早报》2009年8月20日;《南京老城南改造不搞大拆大建》,《现代快报》2009年8月18日等。

作者:周学鹰,同济大学博士(建筑历史与理论专业)、东南大学博士后(郭湖生教授指导),现任南京大学历史系教授、南京大学中国文化与文物研究所副所长。

张伟,同济大学博士(城市规划专业),现任同济大学副教授

收稿日期:2010年1月

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号