- 收藏

- 加入书签

基于信息化数据的“双循环”课堂教学质量管理标准体系探索与实践

摘要:为贯彻落实教育部和上海市教委对中职院校教学工作诊改实施方案的要求,上海市现代流通学校聚焦课堂教学质量,以课堂教学质量管理标准体系建设为主要内容,形成教学管理规范标准;并建立“双循环”常态化课堂教学质量管理的运行和监管机制,以信息化数据为支撑,对标体系,及时监控、反馈、评价、提高课堂教学质量,有效落实教学质量管理标准体系,从而提升人才培养质量。

关键词:诊断与改进;课堂教学管理标准体系

上海市教委依据教育部对职业院校教学工作诊改的要求,结合上海教育综合改革成效和特点,印发《上海市中等职业学校教学工作诊断与改进实施方案》。我校为贯彻落实该诊改实施方案,根据自身办学理念、办学定位以及人才培养目标,在学校、专业、课程、教师、学生五个层面建立起较完整的教学诊断与改进运行机制基础上,聚焦课堂教学质量,打造教学质量管理标准体系,并以信息化数据为支撑,对标教学质量管理标准体系,打造“双循环”常态化课堂教学质量管理的运行和监管机制,经过不断实践探索和修正改进,取得预期效果。

一、课堂教学质量管理中存在的问题

我校在党委带领下,成立诊改小组,由校长担任诊改小组组长,各教研部主任担任小组成员,在认真学习教育部和上海市教委诊断与改进工作文件精神基础上,对照教学诊断与改进要求和学校实际情况,分析学校教学质量管理工作存在如下主要问题:

(一)教学管理规章制度不健全

由于前期人事变动,我校的教学质量管理规章制度未能依据上海十四五规划要求和学校实际情况及时进行调研和修订,导致教学质量管理的规章制度不健全,未能形成高效的科学管理,经验管理占有比较大的比重。

(二)日常教学监管机制不完善

教学质量监管机制不完善,事中事后监管薄弱,在教学质量管理的实际运行过程中,出现执行不力、把关不严、流于形式的现象,易于导致教学质量出现因人而异、良莠不齐的现象。

(三)数据信息处理管理不充分

学校信息化平台老旧,缺乏支撑教学质量保障体系工作的信息化工具和手段,在进行诊断与改进工作指标设置和评价过程中缺少数据基础,数据挖掘、分析和应用水平薄弱,难以做到及时监控、反馈、评价、提高课堂教学质量。

(四)教师员工诊改意识不明确

我校教职员工对于教学诊改的政策文件学习不够透彻,教学诊改理念未能与时俱进,尚未形成全员浓厚的课堂教学质量工作意识,使得教师对于课堂教学质量提升的主动性不足,课堂教学质量诊改的落实效率受到限制。

二、基于信息化数据的“双循环”课堂教学管理标准体系

在充分的实地调研、现状分析和查找问题的基础上,学校诊改小组经过多次自我诊断和专家会诊,打造基于信息化数据的“双循环”课堂教学质量管理标准体系,并逐项落实,同时,在实践和探索过程中,根据工作过程中遇到的实际问题及时进行修正和改进。

(一)“双循环”课堂教学质量管理标准体系的构建

学校课堂教学诊断与改进工作是学校教学诊断与改进工作的有机组成部分,是实现学校教学诊改工作目标的重要内容之一。十八大以来,习近平总书记反复强调要坚持问题导向。所谓“问题导向”的思想方法,实质上是一个及时发现问题、科学分析问题、着力解决问题的过程,这正是马克思主义最优良的方法论传统和最鲜明的方法论特征。我校构建的“双循环”课堂教学质量管理标准体系,是“问题导向”思想方法在中职学校课堂教学诊改实践中的创新运用。

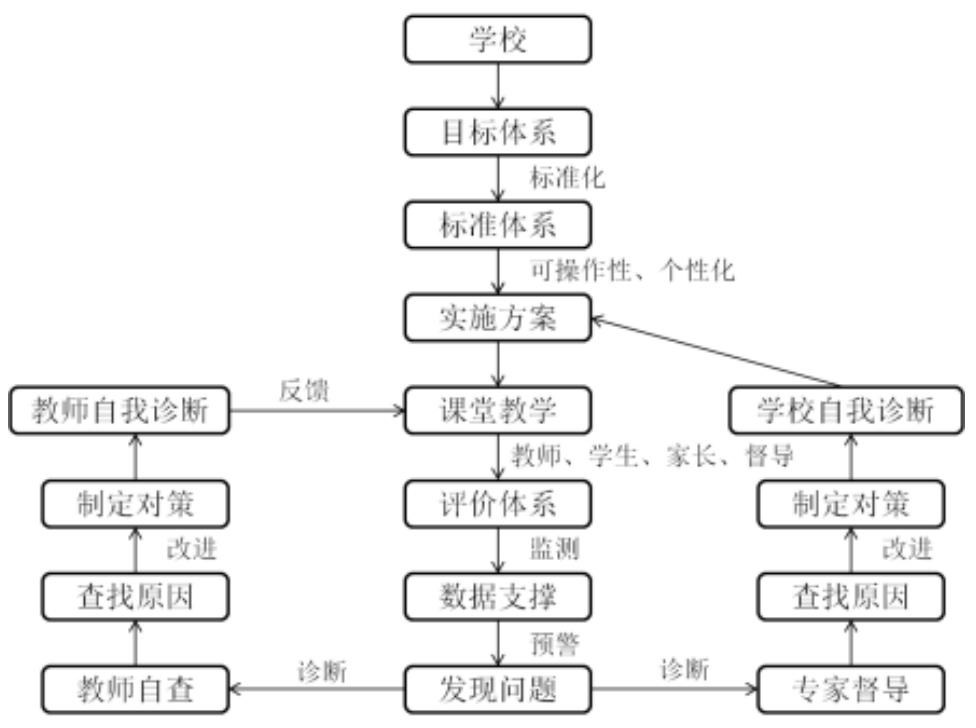

“双循环”课堂教学质量管理标准体系,设立自上而下的目标体系和标准体系。在此基础上,由各教研部和教师共同设置具备可测量可考核可操作的实施方案,针对课堂教学的课前、课中和课后三环节,对影响课堂教学质量因素中的教师、学生、课程等因素,通过信息化平台上的教学空间、学习空间形成的数据,集合教师自评、学生评价、督导评价、专家评价、同事互评等评价体系,及时形成数据采集、数据挖掘、数据分析,对标课堂教学质量管理标准体系,聚焦影响教学质量的突出问题,将数据反应出来的教学问题及时反馈给教师进行自我教学诊改,并同步预警学校教学督导组,调整课堂教学中教师、学生、课程之间的关系,螺旋式提升课堂教学质量,形成信息化数据诊改和教师督导诊改的人机“双循环”课堂教学质量管理运行机制,以及教师内部自诊改和督导外部他诊改的内外“双循环”课堂教学质量监督机制,并通过奖惩机制,促进内部教学质量管理监督机制的良性运作,激发教师自我诊改的内生动力,推动课堂教学生态系统的良性发展,提升办学质量,提高服务社会、服务学生发展的能力。

(二)“双循环”课堂教学质量管理标准体系的分析

1.确立目标体系与标准体系,完善体系性规章制度

学校诊改小组立足学校实际,分析学校现有专业、师资、生源、教学条件等情况,聚焦课堂教学中的短板和瓶颈,系统性进行规划和设计。首先,自上而下确立目标体系和标准体系,层层衔接,用标准支撑目标,形成体系,包括学校目标和标准、部门目标和标准、专业建设目标和标准、课程目标和标准、教学目标和标准、教师职业目标和标准,学生成长目标和标准等;其次,完善教学管理的规章制度,一方面对已有的规章制度进行全面审查,查缺补漏,修订完善,对笼统的规定尽量明确化,对原则的表述尽量具体化,对需要制定实施细则的予以配套完善,使这些制度达到应有的质量,另一方面针对实践中暴露出来的制度空白,进行周密研究,及时建立制度规范;再则,加强规章制度之间的体系衔接,使原本散状的规章制度形成体系性,体现制度科学性,为教学质量诊改的有效运行提供相应的配套考核制度和保障制度。

2.构建内外“双循环”监管,健全常态化运行机制

学校围绕目标体系和标准体系,注重执行落实,按照时间轴细化目标任务,分解为明确具体可检测的实施方案。通过学校信息化平台采集课前、课中和课后等教学数据信息,并根据教学业务需求,对标课堂教学质量管理标准体系,建立数据模型,进行数据挖掘、数据分析,对教学过程进行动态化数据监测,将数据反应出来的教学问题及时反馈给教师进行自我教学诊改,并同步预警学校教学督导组,在日常教学督导随机推门听课的基础上,增加课堂听课频率,帮助教师和学校发现教学诊改工作中的堵点和难点,形成信息化数据诊改和教师督导诊改的人机“双循环”课堂教学质量管理运行机制,以及教师内部自诊改和督导外部他诊改的内外“双循环”课堂教学质量监督机制,健全常态化课堂教学质量管理运行机制,从而全面分析问题产生的成因,寻找解决问题的有效路径和方法,修正实施建议方案,形成教师层面和学校层面的教学诊断与改进报告,确保制度实效性。学校通过奖惩考核制度,促进该教学质量管理监督机制的有效运行,激发教师自我诊改的内生动力,推动课堂教学生态系统的良性发展,达到提升人才培养质量的教学目标。

3.强化数据整合监测水平,搭建信息化数据平台

信息化数据平台建设是顺应目前信息化技术水平发展、服务学校职能改革的架构平台,它以数据信息挖掘为起点,以数据信息资源整合为重点,以信息化数据应用为核心,主要目标是构建数据管理规范,对标教学质量管理体系,强化教学质量运行实时监测分析,推进教学数据共享和业务协同,为教师教学、专家督导和学校决策提供及时、准确、可靠的信息数据依据,提高学校教学工作的前瞻性和针对性,加大学校顶层对一线教学的及时调控力度,促进教学诊改工作持续健康发展。

三、预期成效

通过基于信息化数据的“双循环”课堂教学质量管理标准体系探索与实践,将教学诊改工作与学校日常工作相融合,在制度层面,统筹规划、分步实施;在信息化层面整合数据、深化应用;在教师层面协同共享、注重实效;在学校层面,突出重点、创新驱动,引导全校各级管理人员更新诊改理念,激发师生员工形成教学诊改的质量意识和标准意识,对教学诊改工作产生内生动力和认同感,形成自我诊改报告和年度质量报告,促进教师层面和学校层面发现课堂教学问题的敏锐性、正视问题的清醒和解决问题的自觉,协助学校逐层建立教学质量改进“螺旋”,最终促进师生员工的自我发展和成长,提升人才培养质量。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号