- 收藏

- 加入书签

扬琴曲《古道行》的创作背景与乐曲分析

摘要:扬琴作为一门外来乐器,在中国已经发展了四百多年的时间。近几十年来,各个方面都得到了很大的发展与突破,当代也涌现出了很多非常优秀的作品,这些都把扬琴的艺术表现提高到了一个崭新的高度。其中,我认为《古道行》是一首比较巨有代表性的曲目,让我们了解到丝绸之路在中国古代发展当中起到的至关重要的作用。此曲借助丝绸之路为背景,站在现代人的角度,对历史进行回顾,抒发内心真挚的情感。本文通过对《古道行》这首乐曲背景、结构、情感等方面的深入阐述,再对全曲进行全面分析,使我们在演奏上有了总结和提高。

关键词:扬琴;丝绸之路;古道行;结构;技巧;情感

在历史的长河中,扬琴作为一种击弦乐器,普及程度广泛而辽阔,无论是在亚洲、欧洲、美洲、澳洲还是在西亚一带,都有着它光辉的历史足迹。然而一直以来,关于扬琴的起源有着两种说法。有人说,扬琴发源于波斯一带,又有人说,扬琴的发源地在亚述和两河流域一带,时至今日,也没有得出一个确切的答案。据相关资料证实,扬琴在明末清初时传入中国,迄今已有四百多年的历史,初期在广东一带流行,然后再逐渐流传于全国。

经过历代艺人、文士音乐家、当代演奏家们的不断积累、总结和创新,无论从乐器形制到演奏技巧,从曲目积累到音乐创作风格,从民间艺人到建成一支专业的演奏家队伍,都已形成了独树一帜的中国扬琴体系。在这期间,从早期的传统曲目为主,如《倒垂帘》、《雨打芭蕉》等,到现在流传越来越广泛的现代创作曲目,如《古道行》、《瑶山夜画》等,处处体现出扬琴在不断地积极向前发展。

传统的扬琴作品,一般都是由各地的民间艺术家根据各地区不同的特色创作或改编而来,一般都带有浓厚的地方色彩,节奏曲调较为单一,变化多以加花为主,但是要演奏出其中的韵味也很有难度。现代扬琴作品的创作不但继承与运用了传统民族曲式结构中的“变奏、起承转合”等形式,同时采用了大量二部、三部以及带再现的三部曲式等欧洲古典音乐的曲式结构,西方的奏鸣曲式和回旋曲式也被广泛的应用于现代扬琴作品的创作之中。

在现代扬琴曲目的创作中,不仅采用了传统的曲式结构,还对西方音乐进行了借鉴,大多抒发对自然景色、所见所闻的真挚情感,曲目往往难度较大,技巧要求增多。其中如桂习礼老师创作的《凤凰于飞》,项祖华老师创作的《林冲夜奔》,黄河老师创作的《古道行》、《天山诗画》、《黄土情》等,都体现出当代扬琴发展到了一个新的艺术高度。

在众多的优秀作品中,我认为《古道行》是一首十分具有代表性的作品。这首乐曲在曲式结构上既保有中国的传统,又吸收了西方音乐的元素,不照搬过去传统的创作模式,是一首非常优秀的作品。接下来我就以这首作品为例,来进行多方面、多角度的分析和阐述。

一、《古道行》的创作背景

(一)历史背景

《古道行》这首曲目是黄河老师创作的一首扬琴协奏曲,此曲以古代丝绸之路为背景,让我们感受到这条曾经无比辉煌的古道,在历史的变迁中逐渐没落,作者心中无限的感慨。

“丝绸之路”是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代陆上商业贸易路线。狭义上的丝绸之路一般指陆上丝绸之路,从广义上来讲就分为了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。“陆上丝绸之路”是连接中国腹地与欧洲诸地的陆上商业贸易通道,形成于公元前2世纪与公元1世纪间,直至16世纪仍保留使用,是一条连接中西方经济、政治、文化交流的主要道路。又因为它最初的作用是运输中国古代出产的丝绸,因此又被德国地理学家在19世纪70年代将其命名为“丝绸之路”,即被广泛接受。“海上丝绸之路”则是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,形成于秦汉时期,是已知的最古老的海上航线。

在这条道路的发展中,不得不提的就是为丝绸之路开辟了新道路的西汉时期伟大的探险家张骞,他自请出使西域,历经13年,足迹遍及天山南北和中亚、西亚各地,是中原去西域诸国的第一人。张骞在西域历经磨难,一度被匈奴俘获,凭借机智逃出后去到大宛国、大夏国等地,充分的考察了西域诸国的山川地理,民风民俗等,回国后向汉武帝汇报。公元前119年,他又再次以郎中的身份出使西域,并取得了外交进展。张骞出使西域后15年,汉朝军队在西域大败匈奴,控制了张掖、酒泉等关口,疏通了西域交通线。约公元前105年,汉朝派出了一个丝绸商队来到安息,使边境出现了中国与西域间的物产大交流,形成了著名的“丝绸之路”。

丝绸之路不仅把我国经济、文化、宗教等方面向前推动了一大步,也让我国与东罗马帝国、西域各国等进行了更为全面的友好交往,进一步促进东西方思想文化交流,对以后相互的社会和民族意识形态发展,产生了很多积极、深远的影响。

(二)扬琴艺术的发展

近几十年来,扬琴艺术总体得到了很大的发展,才为我们在描写这样历史性的宏大的题材方面奠定了基础、创造了可能性。近几十年来,扬琴在乐器改革、演奏技术、创作方面也有了很大发展。

1.乐器改革

扬琴自传入我国一直到新中国成立以前这三百多年的时间里,虽然很快地渗入到了中国的民族音乐当中,扎下了根基,有了自己的演奏手法与音乐语言,但在传入的这些年里仅仅在民间发展,始终保持一种相对落后、原始的状态,在形制与制作工艺方面都还比较简单。最早时以“双七型扬琴”、“双八型扬琴”、“双十型扬琴”为主,基本形制是两排码,只有二十多个音,音域较窄,不可以随意转调,这样就极大的限制与滞后了扬琴艺术的发展。

随着新中国的成立,到了二十世纪五十年代,在政府的支持下,扬琴有了跨越式的发展,在这个过程中,有众多扬琴艺术家们在想办法改革扬琴,至今来看,最为成功的就是杨竞明先生。杨竞明先生于上世纪五十年代在保持传统扬琴四五度、八度排列关系的基础上,纵向增加了码数,横向增加了码条。一开始增加到三排码,而后觉得不够,又增加到了四排码,随着工艺的提高,在这个基础上又研制出了“401扬琴”,再逐步演化为现在的“402扬琴”。在改革过程中,最大的贡献是解决了扬琴的转调与调音问题——增加了滚珠和快速转调的变音槽,使扬琴的调音问题有了大大改进。到了今天,全国普遍采用“402扬琴”,“402扬琴”在音域上超过了四个八度,为音乐的表现在硬件上奠定了良好的基础。

2.演奏技术的发展

过去的扬琴演奏由于受到条件限制的影响,多为单音、轮音、单弹轮等演奏技法。这些作为扬琴的基本演奏技术,较为简单,使得音乐语言也比较单一。

随着社会的不断发展,扬琴的技法也有了很大的突破与创新,在保留传统技法的同时,又不断吸收、借鉴了姊妹乐器的演奏手法。比如郑宝恒老师在60年代创造的“扬琴抹滑音新技法”,他研制成一种滑音指套,用滑音指套创新推拉滑音及揉、压技巧,从而能够演奏出像古筝压音、琵琶推拉弦、二胡揉弦的效果,将扬琴从原来的直线状余音,加以科学的利用和变化,使得扬琴也可以“揉弦”和“拐弯儿”了,增添了作品的诗情画意和艺术表现力。

发展到现在,摘音、泛音、双音琴键等等演奏技术的发展,都把扬琴这门古老的乐器推动到了一个新的高度。

3.创作发展

由于乐器限制,传统扬琴音域窄,创作与演奏基本以单旋律为主,没有双声部,手法简单,多为加花。现在随着乐器改革的成功,音域拓宽,声音质量改善,自然带来了扬琴技术与创作的发展。通过几十年的发展创作,扬琴作品发展到了一定高度,特别是在改革开放以后,由于思想的解放,带来了扬琴又一次在音乐创作上的飞速发展。

改革开放以前,由于社会原因,过于强调政治,思想上不够解放,导致以前的作品政治性色彩比较浓,只是抒发了一些基本的情感,创作手法上比较单一,虽然已有了一些双声部的音乐,但语言较为简单,音乐创作上并没有进一步突破。

改革开放至今30多年时间里,音乐家们吸收了诸多西方国家对音乐艺术的理念与手法,并将其融入扬琴创作中,每过一段时期,扬琴的音乐都在不断提升,达到一个新的高度。今天,扬琴的作品不仅可以表现人们的基本情绪,也可以对一些历史性的题材、大自然的风景以及叙事性的东西进行全方位的表现,大大拓展了扬琴的艺术表现力,无论在题材与体裁上,都已经非常丰富。

当代著名的扬琴演奏家黄河教授,创作了许多具有代表性的经典作品。在有一次去往敦煌的旅行途中,黄老师被当地景色震撼,想起了过去丝绸之路的种种辉煌,与现在的荒凉进行对比,心中有感而发,以此为背景,创作了《古道行》这首乐曲。这首作品里采用了很多与以往不同的手法,音乐结构与演奏技巧的变化,把丝绸之路带给我们的印象融入乐曲中。

二、《古道行》的音乐结构分析

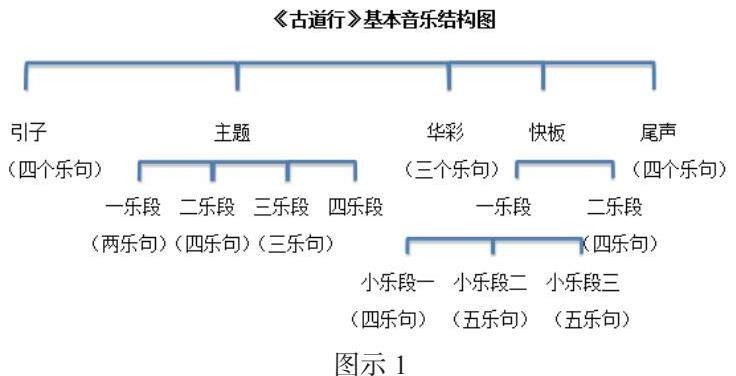

《古道行》是一首扬琴协奏曲,黄河老师在写作的时候并没有采取传统的单三部、复三部曲式,也没有一种具体的曲式结构,而是在段落布局上有着中国传统音乐中段落式的结构。每一个段落素材虽互不相同,但却又有一种潜移默化的联系,给人一种串联的图画感。全曲可分为五个大段落,即引子、主题、华彩、快板和尾声,每个部分结构不一,各具特色,表达出了不同的画面与情感。

(一)充满画面感的引子

引子部分总共由四个乐句组成,应对了中国传统的美学思想——“起承转合”。在手法上也较为新颖,每一个乐句的前半部分为主旋律,采用了手指抓弦的技巧,营造一种空旷之感,把人们缓缓带入丝绸之路的意境。紧跟在后面的泛音则是作为支声部存在的,用来补充和加强主旋律的意境。从谱面上来看,第三乐句旋律从中音声部推动到了高音声部,情绪也随着往上推进,到了第四乐句,旋律声部又向下进行,与第一、二乐句相互呼应。整个引子通过手指抓弦与泛音的交替进行,仿佛将那条已经荒凉的丝绸之路一下子呈现在我们眼前。

(二)叙事性的主题

主题部分包含四个乐段,这四个乐段对前后具有一种呼应感,但是手法不尽相同,每一个乐段或是描写一种画面场景,或是一种情感的抒发,构成一个完整的主题。

第一乐段分为两个乐句,把过去丝绸之路上的商队的行进形象呈现在我们面前。在第一乐句开始前,使用了两个小节行进节奏音型作为间奏,由弱渐强的起伏带来了强烈的画面感。仿佛伴随着叮铃的驼铃声,一支行进中的队伍慢慢走到眼前,别有一种异域风情。第三小节到第八小节为第一乐句,左手单轮演奏主旋律,右手演奏作为伴奏的支声部,第九小节到十三小节是前面五个小节的变化再现,十二、十三小节与一二小节相呼应,再次点题。

第二乐段主要是抒发作者内心的感慨,由四个乐句构成,前两个乐句旋律声部呈上走,比较激昂。后两个乐句则呈下行,情绪沉淀下来,用这样的写作方式来体现作者内心的思绪万千。

第三乐段中的第三小节与第二乐段在整体旋律上大体相似,只是在右手部分变换了节奏型,把节奏型进行加密,彼此之间相互联系。一二小节与三四小节在节奏上完全一致,只是在音符上整体上行,到第五、第六、第七小节,节奏发生了变化,音符则是有规律的由高到低进行。

第四乐段运用了三小节的泛音与引子部分遥相呼应,让人有充满想象之感。

(三)激情的华彩

华彩部分可分为三个乐句,主要描述了曾经无比辉煌的丝绸之路逐渐没落,世事变迁,往事沧海桑田。

第一乐句由三小句组成,每一句是层层递进的关系,把情绪慢慢往上推动。

第二乐句也由三小句组成,它在第一乐句的基础上整体往上移高一个八度演奏,可以看为第一乐句的变化再现。第二乐句中,在每一小句的最后一个音加入了左手单轮,右手琶音上行,每一串琶音都是来自本句三连音齐竹的音符组合,处处密不可分。第三小句是一二小句组合而来,把情绪推到最高。

第三乐句分为两小句,情绪逐渐回落。在第一小句中可以看到每四个三连音为一组,音调逐一下降,第二小句作为整段的结束句,情绪再下一层,带来结束感。

在这一段三连音之后,有一段抒发内心感慨的慢板,这四个小节是作为华彩与快板之间的一个插句,起到一个过渡与缓冲的作用不仅缓解了激烈的华彩部分带来的紧张感,又为接下来的快板部分做好了铺垫,在音乐上,与第二段相呼应,富有中国传统音乐的特色。

(四)充满动感与气势磅礴的快板

快板部分分成两个乐段——小快板、快板,整体上描绘了一幅丝绸之路由繁华走向衰落的景象。

小快板部分又可分为三个小乐段,使用了八分音符为一拍的5/8、6/8、7/8、10/8等复合节拍的节奏音型,再通过轻重的变化,增强了音乐的动感,由一个个小片段汇成一个整体,表现丝绸之路在繁华时期的盛况。

在第一小乐段中,前三个小节可以看做第一乐句,其中一二小节使用5/8拍,第三小节使用10/8拍。第二乐句的三个小节与第一乐句结构一致,这两个乐句都是使用前疏后密的写作手法。到第三乐句时,从C调转入F调,移高四度对第一乐句进行完全重复。第四乐句又在F调的基础上向上移高两度到G调,对第二乐句进行完全重复。从整体上看,三四乐句是一二乐句的完全再现。

第二小乐段采用6/8拍和10/8拍的节奏型,写作手法上前疏后密。

第三小乐段则采用8/8拍、7/8拍、6/8拍三种节奏型不断转换,写作手法上与第二小乐段相反,采用前密后疏,再加上重音的变化,使这两句形成了鲜明的对比。

第二乐段的快板部分可分为四个乐句,但在整体上一气呵成,延绵不断,左手长轮音的旋律声部维持稳定,右手作为支声部的分解音型则是流动感的。旋律从中音区逐渐到达高音区再到倍高音区,随后再回到高音区,最后到达低音区域,力度越来越远去,整体呈波浪形流动,仿佛能感觉到历史留下的痕迹。通过这样一个乐段,像电影镜头的快放一般,仿佛把这段历史的演变浓缩成一个瞬间给我们进行了一种展示。

(五)静谧的尾声

尾声部分总共有三个乐句,诉说了作者通过回顾丝绸之路内心的感慨。

第一乐句又可分为两小句,两小句都是前半部分双手轮音演奏主旋律,后半部分加上泛音作为情绪的补充,有一种宁静致远之感。

第二乐句采用双声部轮音,较第一乐句而言更多的是诉说内心的感受,十分动情,是主题部分第四乐段的变化再现,起到再一次点题的作用。

第三乐句是整曲的结束句,此处的泛音部分与引子的泛音部分遥相呼应,让人感觉留下无限遐想,从而增强结束感。

整首乐曲的基本结构如图示1

三、《古道行》的情感想象与演奏技巧

整首曲目巧妙地利用独特的演奏技巧,使每个部分都带给人不同的视听效果。

引子部分是较为自由的散板,采用手指抓弦的技法,左手使用中指拨弦,演奏高音部分,右手使用拇指与中指拨弦,演奏低音部分。用这几个手指拨弦,既不会对持竹产生影响,出来的音色又干净、立体,具有和声效果。支声部的泛音吸收了古琴的特点,营造出仿古的感觉。演奏时眼睛要迅速找到需要击打的那跟弦的二分之一处,左手中指按住二分之一处的点,右手弹奏相对应的音,击弦后迅速利用手腕力量将琴竹弹起,加强击弦时的弹跳力。此时左手压弦的手指同右手琴竹一起向上,发出短促而空灵的声音,让人在听觉上觉得既清脆又干净。抓弦与泛音的交替使用,营造出一种清澈而空灵的声音,在最后一句泛音演奏时,应逐渐减慢,让我们有一种山河依旧,只是世事浮沉的感觉。

进入到第二段主题部分,整段以轮音为主。首先采用右手单手击弦,弹奏前两个小节,右手弹奏时加强弹跳,同时利用小臂摆动的连贯性,使每一个单独的音连成一条线,在听觉上形成线条感,让音乐呈波浪形流动。第三小节开始,左手轮音演奏主旋律,右手则是低音声部的伴奏,两个声部在脑海中分开进行,互相融合。到第二乐段时使用了双手轮音,这时要尽量放松手腕与肩膀,努力在手腕动作的高速与松弛之间找到契合点,保证音符之间的线条感与各声部的独立性。如水的轮音仿佛让我们可以看那条神秘的丝绸之路上有一支庞大的商队,有人骑着马,有人乘着轿,在朦朦胧胧地向我们走来。整段乐曲情绪起伏较为明显,通过不同的演奏技法与力度的鲜明对比,仿佛呈现出许多庞大的商队在这条曲折的丝绸之路上经历的种种坎坷,往事不堪回首,在这条斑痕累累的古道上,行路难,行路难,鸟愁寄恨,让人思绪万千。

整段华彩基本由三连音双音组成,我们在演奏时需要注意左右手弹奏的整齐性,放松手臂,力量沉下来,看准需要敲击的音,利用手腕的力量把琴竹甩下去,这样弹奏出来的音色才会浑厚饱满且立体,使得整段乐曲十分华丽。如果双手出音时出现了一点误差,就会让人在听觉上感觉音乐很散,达不到其应有的效果。到第二乐句时,出现了新的弹奏技巧,即左手均匀的单轮,同时右手弹奏一段上行的琶音。在弹奏这类乐句时,脑海中应该出现分开的两条旋律,首先要保持左手均匀的轮音,不能受到右手演奏琶音时的影响,右手在弹奏琶音时,应慢起渐快,直到让右手追上左手的速度,双手形成轮音一样的交替,这样的效果在听觉上才会让人感觉和谐。整段华彩一气呵成,气势宏大,表现出虽然有着战争留下的创伤,但历经岁月后,这条古道依然有着它的风骨神韵,音乐逐渐苍劲雄壮,动人心魄。

由两个乐段组成的快板部分,各自具有独特的技术形式。第一乐段在节奏上使用了频繁的交替复合节拍,在演奏技术上使用了快速双音齐竹的演奏技法。演奏时既要保持整体的连贯性,又要突出每一个部分的重音,双手加强弹跳,使音乐在整体上富有颗粒感。第二乐段则使用的是双声部快速交替演奏技术,双手的快速交替让音乐显得更为激烈。在演奏这一段时,不用一味地追求速度,首先要把左右手对应的每一个音符以及位置记牢,无论弹到哪一句都能清楚地知道要演奏的内容是什么,不能仅凭惯性和感觉往下弹,否则,出错的可能性就会增加。其次就是要把握住整段的节奏,不能随着音乐情感的上升演奏得越来越快,熟练地掌握好这些之后,再选择一个自己有把握的速度,把整段快板完美清楚地呈现出来。

尾声的第一乐句以高音声部的单音轮音为主,密集而轻快的轮音带给人一种宁静致远的感觉,在演奏时需注意轮音在换位时的准确性。第二乐句的轮音变成了双声部轮音,使乐曲更饱满立体。第三乐句以让人充满想象的泛音作为结束,在演奏最后几小节泛音时,应逐渐降低力度,最后让整首乐曲消失于这条荒凉的古道,给人们留下无限遐想。

四、结语

《古道行》这首扬琴协奏曲,无论在技法运用与创作本身上都有其独到的思路,在充分继承中国传统音乐风格的基础上,又借鉴了西方音乐的写作手法。不照搬传统音乐的老思路,有自己的思维方式,做到了古为今用,洋为中用,两种元素同时运用到曲目的演奏中,使得扬琴技巧多变,丰富了整个音乐。通过对这首作品的全面分析,我们可以得出:在扬琴写作中,运用不同的演奏技巧,不仅可以更好的表现出音乐所要表达的内容,而且可以使音乐更加的丰富多彩,充分的阐释出音乐的形象。希望本文能帮助演奏者更为彻底地理解这首乐曲,从而更完美的予以演绎。

参考文献

[1]肖迪.关于黄河扬琴作品《古道行》的演奏分析[J]. 大众文艺(理论),2009.08

[2]李沐阳.浅析扬琴曲《古道行》的演奏技巧[J]. 科教导刊,2015年第八期

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号