- 收藏

- 加入书签

基于因子分析法和聚类分析法的大学生网络成瘾防御模式研究

摘 要:文章以893名具有轻中度网络成瘾大学生调研数据为样本,以169名普通大学生的调研数据为参考样本,利用因子分析、聚类分析方法研究网络成瘾大学生的防御模式,根据因子分析结果获得三类公因子防御类型:投射型防御、回避型防御、期望型防御;并在此基础上,结合调研对象的网瘾程度进行聚类分析,获得三类防御模式。根据这三类防御模式及其相邻参考值,提取轻中度网络成瘾大学生的防御方式的特征值,对轻中度大学生网络成瘾大学生有针对性地进行网瘾行为干预及预防。

关键词:因子分析;聚类分析;网络成瘾;防御模式

引言

一项研究结果显示,中国大学生网络成瘾的总发生率为10.7%。网络成瘾是一种过度依赖“网络”的病态行为,它驱使个人过度使用网络,而引发各种冲动控制的行为和问题。

Kathryn归纳了网络成瘾的16个风险行为因子,这些行为特征或生活状态,可能会增加网瘾风险,如“渴望逃离”、 “情绪和情感容易波动”、 “身份认同危机或不稳定”、“冲动性行为”、“内倾性性格”、“有限的应对危机的能力”、“低自尊”、“负向的生活环境”、“愤怒和攻击性”、“压力或创伤”等。防御机制是一个人对内部和外部威胁和冲突的自动适应性反应,它们会影响症状和功能,防御的变化在整体变化中发挥着基本的中介作用。Perry等人研究指出,努力改善防御功能可能会在经验和心理社会功能的其他方面起到中介作用。相关研究表明大学生网络成瘾行为与不成熟防御方式具有显著正相关。网络成瘾者更多采用不成熟和中间型防御机制。

一、研究对象与方法

1.研究对象

通过发放调查问卷的方式,有针对的抽样,研究对象是893名具有轻中度网络成瘾症状的大学生和169名普通大学生作为参考对象,他们年龄在从16岁到29岁之间。

2.研究方法

通过查阅文献,专家咨询等方式,研究采用Bond防御方式问卷(Cronbach's α=0.881),Young的网络成瘾量表(IAT,Cronbach's α=0.91),获得研究对象的防御方式、网瘾程度水平的相关数据。研究首先通过皮尔森相关分析,获得网瘾程度与防御方式的相关性研究结果;然后通过因子分析法将具有轻中度网瘾程度的大学生的24种防御方式提取三个公因子,获得三个防御类型,并确定防御模式数量,利用聚类分析法对网络成瘾防御方式进行分析,提取大学生网络成瘾防御模式。

统计学方法,采用SPSS统计软件分析数据。进行皮尔森相关性分析,因子分析和聚类分析。

二、结果

1.皮尔森相关性分析

根据皮尔森相关性分析,结果显示,网瘾程度与不成熟防御、中间防御呈显著正相关性,与成熟防御方式呈显著负相关。大学生网络成瘾程度与24个防御方式中的投射、被动攻击、潜意识呈现、抱怨、躯体化、反作用形成、伴无能之全能、隔离、投射认同、交往倾向、消耗倾向呈显著的正相关;与升华、期望呈显著的负相关。其中成熟防御与不成熟防御、中间防御都具有显著的正相关;不成熟防御与中间防御存在显著正相关。研究发现,成熟防御、中间防御、不成熟防御划分的类别界线,在大学生网瘾行为研究上,存在一定的类别界限模糊,因此在针对大学生网络成瘾行为的防御方式研究中,需要进一步的研究其更为清晰的类别模式,为进一步研究建立防御分析的基础。

2.因子分析法

(1)防御方式分类的理论基础

结合弗洛伊德的人格发展理论、埃里克·埃里克森对性心理阶段的重新表述以及南希等人的防御机制理论,并非所有成熟的防御方式都是最好的防御,防御机制是各种防御方式的有机组合,能够更好、灵活地应对压力和危机[7-8]。不同的防御方式在不同的临床症状中所表现出的作用也有明显不同,相同的防御方式在不同的文化背景下可能具有完全不同的功能和意义。在克恩伯格的研究中,原始理想化防御方式被归类为“图像扭曲(基于分裂)”防御,但在意大利学者Martini等人关于其自身防御风格的研究中确实将其归类为适应性防御风格。在Bond等人认为原始理想化防御在很大程度上取决多种因素,在某些特殊情况中,原始理想化,可能是一个健康的过程,激发进步的行为[13]。

研究表明,适应性防御机制在保护人们免受诸如新冠肺炎大流行等压力性生活事件造成的心理困扰方面发挥了作用[10]。在缓解新冠肺炎疫情期间的心理困扰方面发挥了重要作用,利用防御机制可以提高心理弹性,其中利他性、升华和幽默是高度适应性的防御措施 [11]。因此,研究网络成瘾行为对应的独特的防御模式类别,成为对网络成瘾行为实现良好干预的重要参考指标。

(2)防御方式的因子分析

采用因子分析方法是防御模式研究的一个重要研究方式[12]。利用因子分析方法,进行探索性防御方式类型的分析,根据统计结果显示样本 KMO检验值为0.922,Bartlett's 球度检验值为8435.268,相伴概率 <0.001,将893名轻中度大学生网络成瘾者的24种防御方式进行方差最大正交旋转,最终确定3个公因子个数(表 1)。累积方差贡献率为49.55%。以因子载荷绝对值≥0.375 为标准,对各公因子所包含的不同防御方式进行归类,在此基础上对根据不同模式所含防御方式种类进行防御模式进行命名。

(3)因子分析研究结果

根据因子分析结果显示,第一公因子以投射、被动攻击、伴无能之全能等防御方式为主,以其主要因子命名为投射型防御。第二公因子以回避、制止、退缩等防御方式为主,以其主要因子命名为回避型防御。第三公因子以期望、解除、升华等防御方式为主,以其主要因子命名为期望型防御。

(4)公因子防御的三个类型

公因子F1投射型防御,包括投射、被动攻击、伴无能之全能、抱怨、反作用形成、消耗倾向、投射认同、隔离这些防御因子。投射防御(PD)类型与网瘾程度具有显著的正相关性。这一类型的防御,如投射、投射认同、伴无能之全能等被Nancy归类为初级防御。这种原始防御以混沌的形式存在于个体的感觉、认知、情绪和行为中,内外边界不模糊。Nancy认为,这种原始的防御有两个与前个体语言发展阶段有关的特征:缺乏对现实原则的理解,以及缺乏对自我之外与其他客体之间的区分辨识。埃里克森以弗洛伊德的人格发展理论为基础,根据每个阶段的人际关系和心理任务,重新定义了性心理阶段。他认为,口欲阶段是通过其完全依赖的条件来理解的,在这种条件下,完全信任关系的建立或缺乏基本信任在这一阶段形成。这一阶段,形成了一种原始的防御,缺乏对现实原则的理解(缺乏对客观现实世界的参考)。通过因子分析方式,公因子F1的投射型防御,其中绝大多数防御方式都具有这样的初级防御的特征。

公因子F2回避型防御,包括回避、制止、退缩、潜意识显现、幻想、压抑、分裂、假利他性、躯体化、否认、原始理想化、幽默这些防御因子。

弗洛伊德最初认为制止或压制(repression)是许多防御机制的基础。初级防御阶段之后的防御方式,许多都体现了 “压制”、“自控”防御特征。埃里克森认为肛欲阶段被概念化为自主性的实现。在这个阶段,个体的内部边界相对清晰(例如,自我和本我、超我和本我,或者观察自我和经验自我之间的边界相对清晰)。压制的本质是出于遗忘或忽视的动机。而更高级、成熟和高级的防御可以调节彼此之间的思维、情绪、感觉、行为和特殊转化[13]。这一阶段,涉及到一系列与孩子的学习自我控制有关的问题,以及通过压制和转化自我内在力量和冲突来接受家庭和更大社会的期望。研究结果发现,与网瘾程度没有显著性相关性的防御方式, 回避型防御阶段体现了压制性及可能促进“转化”性防御特征的形成,否则就会走向初级防御的方向,随之出现各种躯体与心理问题症状。

“分裂”被归类为不成熟防御机制、适应性较差的防御[14]、初级防御过程[13]。它的防御模式被解释为内在压力和情绪冲突在被压抑后不会直接出现,而是以一种根据不同的人的特征,通过分裂的方式,来保护好的感觉和避免坏的感觉”的方式出现[14]。 “分裂”被归类为回避型防御。在实际运用中,如果能够做到适当的运用及压力转化,便可以在压力事件中对个人起到更好的保护作用。

假利他性也被称为利他主义,将它解释为“为他人做事,以此来应对痛苦的影响[14]。”网络成瘾大学生可以适当地使用这种防御方法,帮助他人以有利于他人的方式转化压力,能够获得更多的自我认同和社会认同。

在网络成瘾障碍的治疗和干预方面,我们适当运用回避型防御,可以缓解实际的冲突和压力。善于引导,通过心理治疗,改变认知模式来应对这些压力,接受这些防御行为的积极的一面,而不是盲目否认这些防御方式。善于结合适应性、成熟的防御机制,来完善压力的应对防御机制,达到预防和干预网瘾行为的目的。

公因子F3期望型防御,包括期望、解除、升华和交往倾向这些防御方式。俄狄浦尔期被视为培养基本效能感(“主动与内疚”)和认同爱人的愉悦感的关键时期[13]。它可以更好地适应人际互动,获得社会支持,成为缓解压力的最佳方式。例如采用升华的防御方式,可以更好地整合对人际社会环境的认知,合理处理内外主客体的界限关系,对家庭和社会环境有更多的归属感和亲和力,以及对个人和社会更好的期望。这一阶段促进了期望、归属交往防御的形成。

3.聚类分析

(1)轻中度网瘾大学生防御方式聚类分析

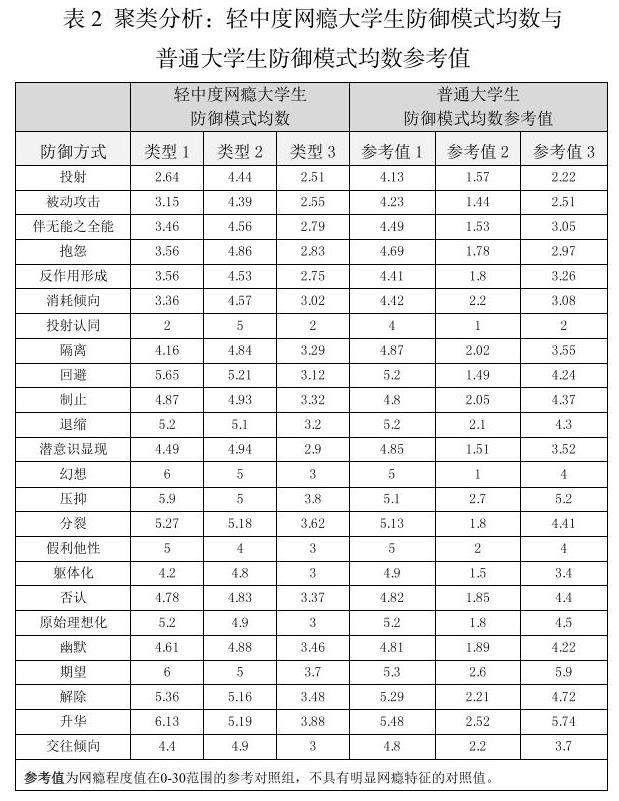

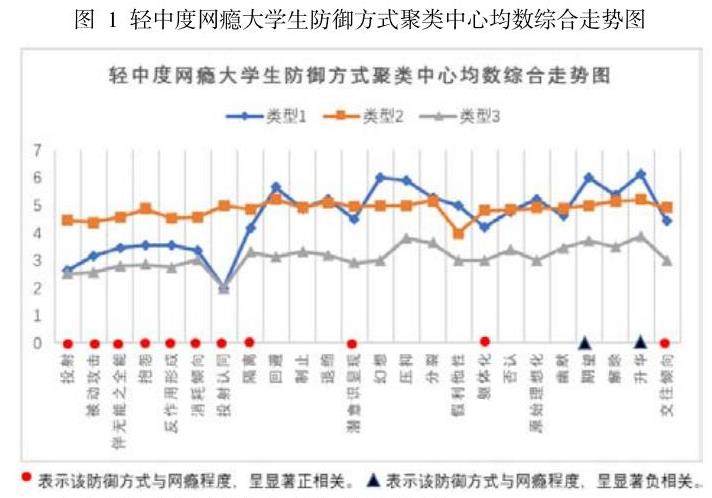

在因子分析结果的基础上利用K-means聚类分析法对893名具有轻中度网瘾水平的大学生防御因子得分进行聚类分析,按照因子分析结果将聚类数目确定为3,按照最大迭代数设置为最大值10。根据聚类分析结果(表2),形成轻中度网瘾大学生防御方式聚类中心均数综合走势图(图1)。

类型1防御模式,使用该模式的有391名网络成瘾大学生(43.79%),平均网瘾程度为44。该模式聚类中心均数变化趋势幅度较大以升华、期望、幻想、压抑、回避等防御方式使用为主。投射型防御的使用率较低,回避型防御、期望型防御使用率逐渐升高。这也是轻中度网瘾水平形成,为发展重度网瘾的重要原因。

类型2防御模式,使用该模式的有374名网络成瘾大学生(41.88%),平均网瘾程度为为48。该模式聚类中心均数变化趋势幅度较小,以潜意识显现、躯体化、幽默、投射认同等防御方式使用为主,除了假利他性防御偏低。投射型防御、回避型防御、期望型防御使用率均较多。这种防御模式相比较于其他两类防御模式,其初级防御的使用率较高,这是网络成瘾行为的高风险因素。

类型3防御方式,使用该模式的有128名网络成瘾大学生(14.33%),平均网瘾程度为为46。该模式聚类中心均数变化趋势幅度较小,投射型防御、回避型防御、期望型防御使用率均较低,特别是投射、投射认同使用率较低,而压抑、期望、升华防御方式,同类型中其他防御方式使用更多。

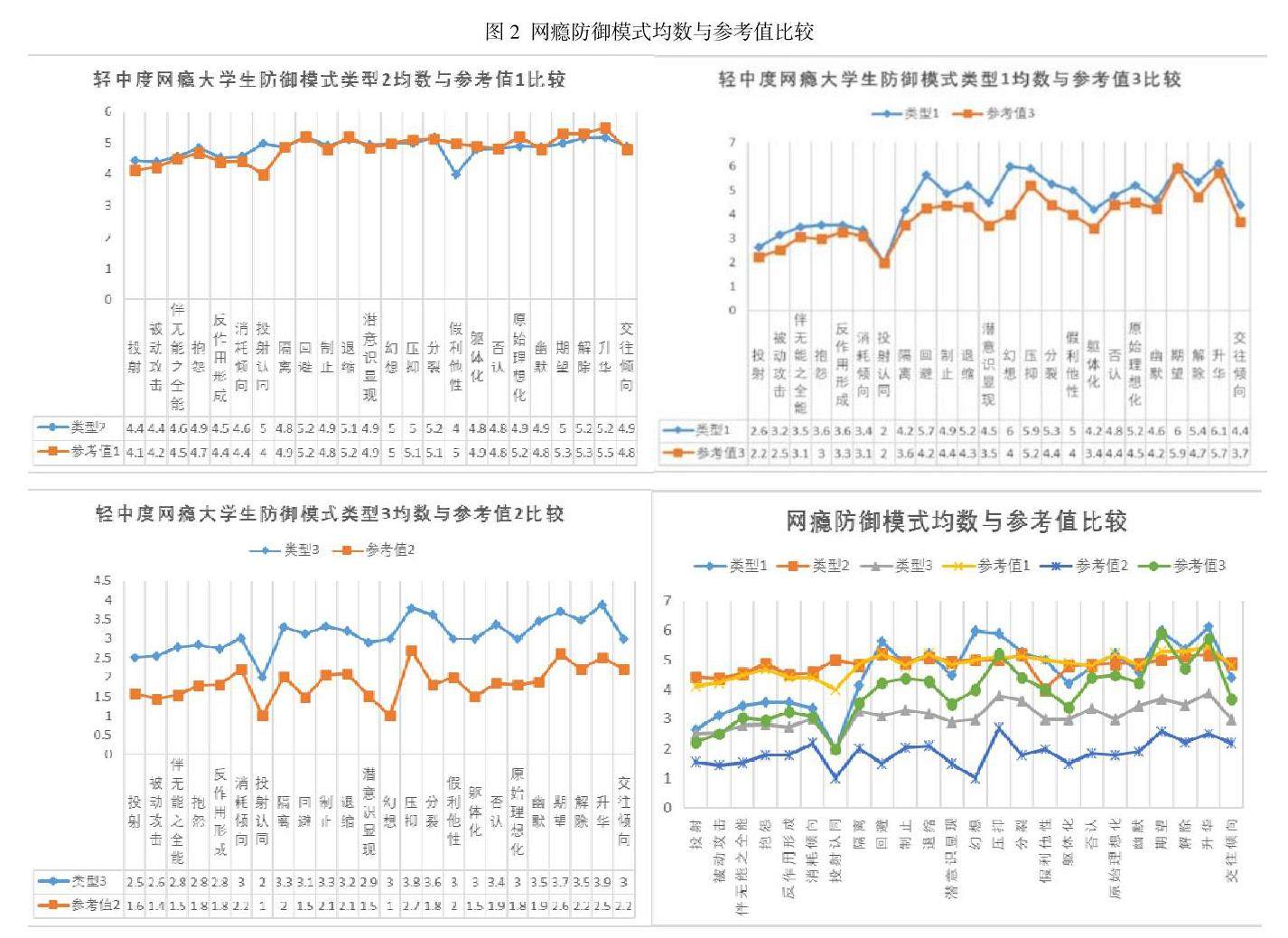

(2)普通大学生防御方式样本聚类分析

利用K-means聚类分析法对169名普通大学生防御因子得分进行聚类分析,轻中度网瘾大学生防御方式聚类分析结果将聚类数目确定为3,按照最大迭代数设置为最大值12。根据聚类分析结果(表2),划分为三类参考值,如图2所示。

(3)网瘾防御模式均数与参考值比较结论

防御模式1中回避防御阶段对网瘾程度有着明显的影响,需要尽量减少这一阶段防御方式的过度使用,或进行有目的性的防御方式转化与引导,加强应对能力训练。同时期望型防御中的期望、升华防御方式需要鼓励合理的使用。防御模式类型2的网瘾干预需要重点从投射性认同、假利他性、原始理想化、期望、升华等防御方式着手进行有目的性的防御方式及应对能力的训练;防御模式类型3,幻想、分裂在此类型防御模式中起着加深网瘾程度的作用,而压抑、期望、升华对网瘾程度有着一定的抑制作用。

参考值为网瘾程度值在0-30范围的参考对照组,不具有明显网瘾特征的对照值。

三、讨论

采用因子分析方法,将轻中度网络成瘾大学生防御机制进行分类研究,有利于“网络成瘾”行为的防御模式研究。从投射型防御、回避型防御、再到期望型防御,它们的变化趋势,是由初级向高级,从不适应性到适应性逐渐过渡的,个别差异性的防御特征表现,需要在具体研究中结合其他因素考虑,如个体特征、家庭社会环境等因素的影响,如人格特征、自我效能、家庭教育方式、社会支持等,来制定干预方案。

研究以因子分析法为基础,结合聚类分析,提取轻中度网络成瘾大学生的防御模式,两者的结合最大限度展现了轻中度网络成瘾大学生防御模式的特征和变化规律。结合这些模式规律,建议在大学生网瘾行为干预中,帮助网瘾大学生建立积极可行的“目标”,培养其合理转化“压力”事件的应对能力,建立积极的社会支持,帮助其获得足够的社会认同、自我认同感等,将有利于网瘾行为的改善。

参考文献:

[1]刘奕蔓,李丽,马瑜等.中国大学生网络成瘾发生率的Meta分析[J].中国循证医学杂志,2021,21(01):61-68.

[2]刘玎,卢宁.成就动机与大学生网络成瘾的关系:不成熟防御方式和职业决策困难的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2017,25(06):1093-1097.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2017.06.021.

[3]康红英,张轶杰,陈蛟.网络成瘾者心理防御机制与人格特征及其父母养育方式的关系[J].上海精神医学,2009,21(02):82-85.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/yjkx/yjkx202301/yjkx202301195-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/yjkx/yjkx202301/yjkx202301195-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/yjkx/yjkx202301/yjkx202301195-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/yjkx/yjkx202301/yjkx202301195-4-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号