- 收藏

- 加入书签

基于质量控制理论指导下的护理干预对急性脑血管疾病介入治疗患者护理服务质量的提升探讨

摘要:目的:探讨质量控制理论指导下的护理干预对急性脑血管疾病介入治疗的应用效果。方法:择取2022年10月-2023年1月至我院就诊的急性脑血管患者共计130例,依照入院次序分为对照组(80例,常规护理)与实验组(50例,质量控制理论下护理干预),对比两组并发症与生存质量评分。结果:术后并发症:实验组10.00%,对照组25.00%,P<0.05;生活质量评分:实验组各维度评分均明显高于对照组,P<0.05。结论:对急性脑血管疾病患者采取质量控制理论下护理干预效果显著,便于降低术后并发症发生率,提高生存质量。

关键词:急性脑血管疾病;介入治疗;护理干预;质量控制理论

Abstract: Objective To explore the effect of nursing intervention under the guidance of quality control theory on interventional treatment of acute cerebrovascular diseases. Methods A total of 130 patients with acute cerebrovascular disease who came to our hospital from October 2022 to January 2023 were selected and divided into the control group (80 cases, routine nursing) and the experimental group (50 cases, nursing intervention under the quality control theory) according to the order of admission. The complications and quality of life scores of the two groups were compared. Results Postoperative complications were 10.00% in the experimental group and 25.00% in the control group (P<0.05); Quality of life score: The scores of each dimension in the experimental group were significantly higher than those in the control group (P<0.05). Conclusion The effect of nursing intervention under the quality control theory for patients with acute cerebrovascular disease is significant, which is convenient to reduce the incidence of postoperative complications and improve the quality of life.

Key words: Acute cerebrovascular disease; Interventional therapy; Nursing intervention; Quality Control Theory

急性脑血管疾病主要发生于老年人群中,疾病类型包括出血性与缺血性两类,该类患者发病时将会出现神经功能障碍,甚至致残或者死亡,需及时进行积极有效的临床干预,帮助患者改善预后[1]。目前临床上主要采取介入治疗方式,能够取得一定的疗效,但是许多学者研究显示,介入治疗后,患者可能会出现一定的并发症情况,为此,如何进一步保证介入治疗效果是临床上研究的重点内容[2]。本文收治了130例急性脑血管疾病患者,其中实验组采取质量控制理论指导护理干预,旨在进一步提高护理工作质量,详情阐述如下。

1 资料与方法

1.1基础资料

择取2022年10月-2023年1月至我院就诊的急性脑血管患者共计130例。

纳入标准:①疾病获得明确诊断;②对本次研究知情同意。

排除标准:①精神异常;②传染性疾病。

依照入院次序分为对照组80例与实验组50例。对照组:男女之比为44/36,年龄45-78岁,平均(60.85±3.12)岁,发病至就诊时间1-28h,平均(15.23±2.30)h;实验组:男女之比为28/22,年龄46-77岁,平均(60.52±3.42)岁,发病至就诊时间1-27h,平均(14.98±2.26)h。对比两组患者的基础资料无明显差异,P>0.05,具备可比性。

1.2方法

对照组:采取常规护理措施,术前加强健康宣教,用药指导等,术中与医生严密配合,术后有效预防并发症,生命体征观察等。

实验组:质量控制理论下护理干预。(1)前期控制:护理前采取多种措施提高护理人员的专业技能,包括定期开展急性脑血管疾病的专题讲座(1-2次/月)与培训(7-10d),便于后续顺利开展护理工作,加强质量管理意识,提高工作责任感;制定科室的考核原则,考核完成后方可上岗进行护理指导;采取责任制管理措施,责任护士对护理人员日常工作进行监督与管理,严格落实到个人;设定护理小组的工作目标,全面评估已经出现的问题,例如:患者出现肢体偏瘫后,采取抗偏瘫药物对症指导。(2)同期控制:实际进行护理时,加强监督与指导工作,利于保证较高的护理工作质量,责任护士对护理人员进行合理配置;依照患者实际病情、数量等进行排班,采取新老搭配的方式值班,便于为新人提供更多学习的机会,强化护理工作质量;加强护理工作的检查与监督,对护理环节、患者情况等进行检查,不定期进行查房等,每日完成护理工作后及时评估当天的护理情况,将护理工作中存在的问题及时解决。(3)后期控制:发现护理工作中存在的问题,主要包括:护理不规范导致的一些问题,包括未采取合适的护理体位、输液速度、未严格清洁床单被褥等;另外是在整改过程中的问题,包括药物指导、健康指导等。因此,责任护士采取小组会议的形式,及时商讨对应的措施,提高监督力度,促进护理工作的正常运行。

实验组护理干预措施:(1)术前护理:介入手术前6h禁食禁水,指导患者在床上练习排大小便,利于尽快适应术后身体情况;对患者各项生命体征严格记录,加强血尿常规、肝肾功能、凝血功能、心电图等全方面的检查,评估患者对手术治疗的耐受性,做好术前备皮、建立左下肢静脉通道等。(2)术中护理:进入手术室后,护理人员讲解室内的医疗设备与环境,帮助患者及时摆放正确的手术体位,治疗时,护理人员随时关注患者生命指征变化情况,便于手术的顺利进行。(3)术后护理:术后加强饮食指导,给予高维生素、高蛋白质、易消化的流食,保证机体摄取充足的水分与能量,利于身体的早日恢复;术后24h,依据患者实际病情,指导其尽早进行康复运动,对肢体关节进行床上主动锻炼,以免下肢深静脉血栓,促进血液循环。

1.3观察指标

对比两组患者术后并发症发生率。

对比两组患者护理后的生存质量评分。根据SF-36量表进行评价,对自我检测、饮食控制、规范服药、社会功能、生理功能等维度进行评分,100分为满分,评分越高代表生存质量越佳[3-4]。

1.4统计学处理

采用SPSS23.0的统计学软件进行数据处理,并发症发生率用[n(%)]表示,X2检验,生存质量评分用(±S )表示,T检验,若两组数据差异显著,具有统计学意义,采用P<0.05表示。

2 结果

2.1并发症发生率

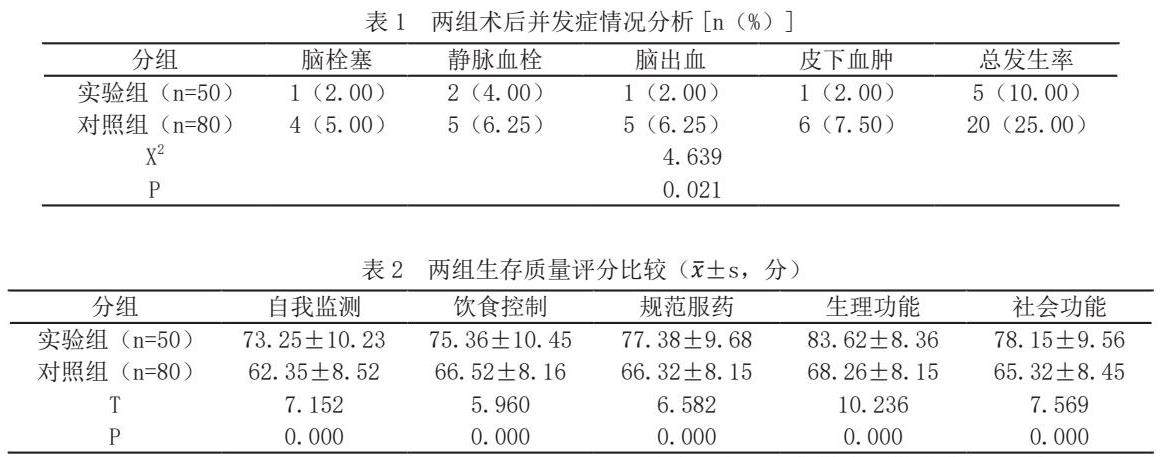

见下表1。实验组发生率明显低于对照组,P<0.05。

2.2生存质量

见下表2。实验组各维度评分均明显高于对照组,P<0.05。

3 讨论

急性脑血管疾病主要是由于脑部或者支配脑部的颈动脉病变导致,使得脑组织出现缺血或者出血性意外,对患者的脑部造成较为严重的伤害,引发肢体功能障碍、精神症状、眩晕、失语、呛咳等。具有发病快、进展迅速等特点,病情较为危急,属于一类脑血管循环障碍性疾病,患病时通常伴有肢体偏瘫、精神障碍、重度昏迷等情况,对患者的生命安全造成严重的影响[5-6]。目前临床上对该类疾病的治疗方式多种多样,介入治疗较为有效,但是许多研究指出,介入治疗后,术后可能会引发多种并发症,不利于身体的早日康复。所以说,对急性脑血管疾病患者加强护理工作水平意义重大,进一步提高治疗效果,改善患者预后。

本次研究对实验组患者采取质量控制理论指导下护理干预,质量控制理论指的是管理人员采取检查、监督等措施对护理工作质量进行分析,选择相关的护理措施改正护理问题,从而保证较高的护理工作质量。相比常规护理措施,质量控制理论下护理干预应用效果显著,充分体现了护理工作的人性化、全面化、专业化等特征,严格把控各个护理操作,加强质量监督与管理,利于提高护理工作质量[7-8]。其中前期进行质量控制时,制定合理的科室规章制度,开展疾病专题讲座与护理人员培训,加强科室考核制度与责任制管理,全面评估护理问题并对症处理。同期质量控制时,合理安排护理人员排班,采取新老工作人员搭配的方式,达到优化资源配置的目的,利于护理工作质量的提高,减少由于新员工护理经验不足导致的工作差错事件,为新员工提供良好的学习交流平台,短时间内掌握较高的护理实践操作技能,便于及时投入至护理工作中[9]。后期质量控制时,及时反馈护理工作中的问题,对护理问题进行改正,制定合理的整改措施,利于有效维持护理工作质量,促进护理工作的有序进行[10]。本次研究结果得知,术后实验组并发症发生率明显低于对照组,实验组生存质量评分均明显高于对照组,说明实验组护理工作的应用效果显著。

综上可知,对急性脑血管疾病患者采取质量控制理论下护理干预措施切实可行,明显降低了术后并发症发生率,保证较高的护理工作水平,值得采纳推广。

参考文献:

[1]张亚芳,唐晓琴,黄青青. 质量控制理论下护理干预在急性脑血管疾病介入治疗患者中的应用价值[J]. 甘肃医药,2019,38(5):472-473.

[2]郑英君,李慧. 质量控制理论指导下的护理干预对急性脑血管疾病介入治疗患者并发症及满意度的影响[J]. 现代诊断与治疗,2019,30(14):2542-2544.

[3]张晓兰. 质量控制理论在急性脑血管疾病介入治疗患者护理中的应用价值[J]. 实用心脑肺血管病杂志,2018,26(z1):353-355.

[4]余萍. 质量控制理论下护理干预在急性脑血管疾病介入 治疗患者护理中的应用[J]. 基层医学论坛,2018,22(12):1614-1615.

[5]谢晓虹. 基于IKAP理论的延续护理模式在脑血管介入术患者中的应用[J]. 中华现代护理杂志,2020,26(5):631-635.

[6]陈莉,谭琳,鲁慧敏,等. 预案性护理在急性脑血管病患者中的应用效果[J]. 中华现代护理杂志,2022,28(30):4268-4271.

[7]梁艳,王晓娜. 早期介入康复护理对急性脑血管病患者神经功能的影响分析——评《临床康复评定与治疗》[J]. 中国社会医学杂志,2022,39(5):565.

[8]李永红. 预见性护理干预对急性脑血管病患者并发上消化道出血的预防效果[J]. 国际护理学杂志,2020,39(12):2223-2226.

[9]张晓艳,胡远超,孟苗苗. “5E”康复模式对急性脑血管病伴意识障碍患者神经功能及负性情绪的改善效果[J]. 中国乡村医药,2020,27(6):69-70.

[10]陈丹丹. 优质护理干预联合常规护理在急性脑出血管病患者中的护理效果探讨[J]. 数理医药学杂志,2020,33(5):785-786.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号