- 收藏

- 加入书签

由痛风引发的基于生物起源的关于经典心理学中气质类型学说的一点思考

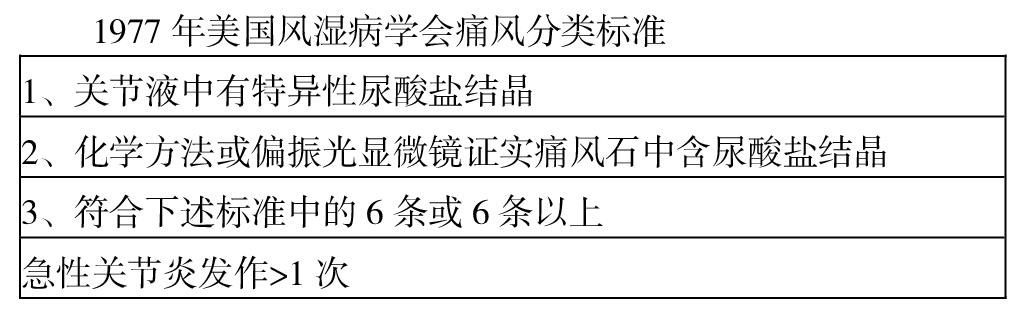

一、痛风的临床表现

病程:传统的痛风自然病程分为无症状高尿酸血症期、急性发作期和发作间歇期、慢性痛风石病变期。2018版欧洲抗风湿病联盟更新的痛风诊断循证专家建议中,将痛风的病程分为临床前期(无症状高尿酸血症和无症状MSU晶体沉积)及痛风期(即临床期——分为痛风性关节炎发作期、发作间期和慢性痛风性关节炎期)。

1.急性发作期:

典型痛风发作常在夜间发作,起病急,疼痛剧,12 小时左右达高峰。疼痛呈撕裂状、刀割状或咬噬状,难忍受。症状关节及周围软组织红肿,皮温有升高,触痛感明显。症状多于数天或两周内自行缓解。多数患者发病前无先性症状,部分患者发病前呈疲乏以及浑身不适、关节局部刺痛等先兆。首次发作多为单关节受累,半数以上发生于第一跖趾关节。痛风常发于下肢,如足背、足跟、膝、踝等关节等,肘、腕、指关节也可受累。伴着病程进展,反复发作患者的受累关节逐渐增多,少数可影响到骶髂关节、肩关节甚至脊柱关节,亦可累及关节周围滑囊及肌腱、腱鞘等部位,且发作的症状、体征逐渐趋于不典型。部分严重的患者发作时可伴有全身症状,如发热、寒战,乃至乏力、心悸等。发作前多有诱因,多为饮酒、啖高嘌呤食物、受冷、剧烈运动等。

2.发作间歇期:

急性关节炎发作缓解后,一般无明显后遗症状,偶发炎症区皮肤色素沉着;二次发作的间隔时间并无定论,多数患者会在头次发作后一至两年内复发。随着病情的发展,发作频率会逐渐增加、发作持续时间增长、无症状间隙期缩短。部分患者发作后,症状不能完全缓解,关节肿痛持续存在。

3.慢性痛风石病变期:

皮下痛风石、慢性痛风石关节炎是长期血尿酸显著升高未受控制的结果,两者常同时并存。皮下痛风石常见发生部位为耳廓、反复发作关节的周围、鹰嘴以及跟腱、髌骨滑囊等处。外观为皮下隆起的、大小不一的黄白色赘生物,破溃后排出白色粉状物、糊状物,且不易愈合。慢性痛风石关节炎为关节内沉积大量MSU晶体导致痛风石形成,表现为持续的关节肿痛、压痛以及畸形和功能障碍。其可造成关节骨质的破坏、关节周围组织纤维化、继发退行性变等。

二、关于痛风的成因的分析和一点生物学猜想

痛风是一种单钠尿酸盐(MSU)沉积在关节所致的晶体相关性关节病,其与嘌呤代谢紊乱或尿酸排泄减少所致的高尿酸血症直接相关,属于代谢性风湿病的范畴。除了关节损害,痛风患者还可伴发肾脏病变及其他代谢综合征的表现,比如高脂血症、高血压、糖尿病、冠心病等等。

痛风非药物治疗的总原则是生活方式的管理,首先是饮食控制、减少饮酒、运动、减轻体重;其次是控制痛风相关伴发病和危险因素,如高脂血症、高血压、高血糖、肥胖和吸烟。饮食方面需要限制高嘌呤的动物性食品,如动物内脏、贝壳、沙丁鱼等,减少中等嘌呤食品的摄入。除了酒类,含有高果糖浆的饮料也会导致血尿酸水平升高,应限制饮用。需强调的是,饮食控制不能代替降尿酸药物治疗。

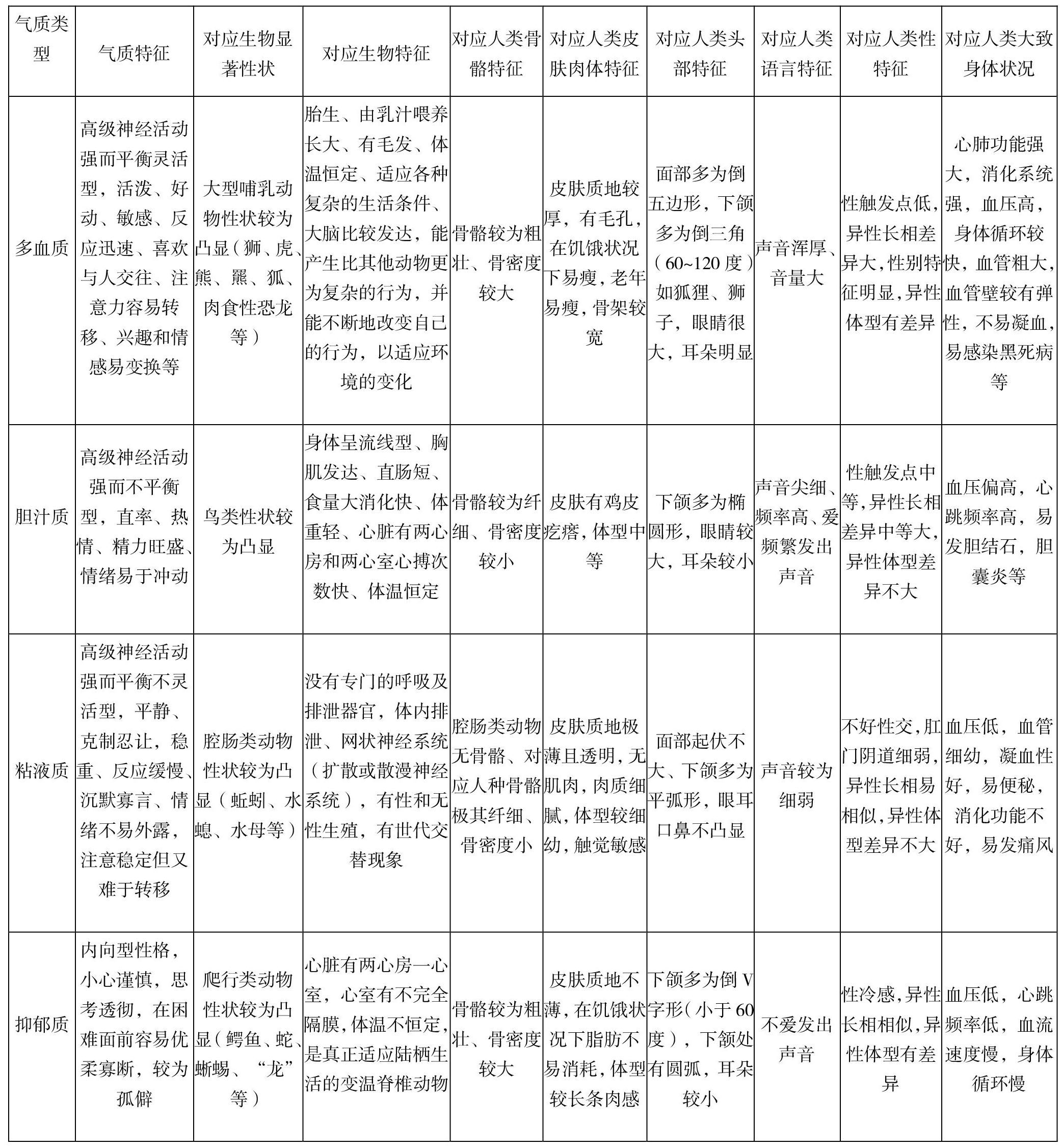

结合经典心理学中巴甫洛夫高级神经活动类型学说,强、平衡而不灵活的神经活动类型为黏液质的生理基础。液质的人易养成自制、镇定、踏实等品质,但也易形成冷淡、迟缓、固执等特点。粘液质的性格特征符合腔肠类动物的一些性格特征:网状神经系统(扩散或散漫神经系统)、没有专门的呼吸及排泄器官,体内排泄等。

结合临床:痛风患者中十有五六体型较为肥胖(体质偏软的虚胖,并非肌肉型肥胖),偶有年轻时皮肤白皙透明,年老后皮肤较为薄而略有松弛;且痛风多发于饮酒或食用大分子肉类、海鲜后。

其中,痛风的成因:尿酸高——单钠尿酸盐薄沉积在关节形成晶体导致关节膜摩擦生痛很可能跟腔肠类动物的体内排泄相关,亦或跟腔肠类动物吸收不了比其身体组成分子密度大的高分子蛋白质的原始特性有关。

三、对经典心理学中人的四种气质类型的学说的一点观察和思考

四、发展与展望

推测经典心理学中四种气质类型对应的关于人类起源对应的生物性状,并结合临床分析,有利于从源头出发研制适合不同病原类型的靶向生化制剂,使得不同性格类型、身体类型的患者得到快速治疗和康养。并结合凸显的生物性状,尝试在预防治康养对象中青年时期(吸收较好,身体较健康时期)采用天然动物性食材及中医植物、微生物疗法的方式,防病于未然,提高生命健康状态和生存寿命。

参考文献:

[1]《痛风诊疗规范》 中华内科杂志, 2020,59(06) : 421-426.

[2]《普通心理学》 陈孝禅 湖南人民出版社 统一书号2109.40

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/dzja/dzja202221/dzja202221192-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/dzja/dzja202221/dzja202221192-3-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号