- 收藏

- 加入书签

基于知信行理论的延续性护理对冠心病患者的应用效果研究

摘要:目的:分析研究基于知信行理论对冠心病患者采用延续性护理的效果。方法:从2020年12月到2021年11月在我院进行治疗的冠心病患者中,选取68例患者作为本次研究的对象。先将这些患者按照1-68的数字顺序随机进行编号,在根据单双号均分为参考组和研究组两组,参考组患者采用常规护理,研究组患者则在知信行理论指导下采用延续性护理,然后对比两组患者的护理效果,可以从护理前后两组患者的知信行得分、冠心病发作情况的变化差异来进行对比分析。结果:护理前,两组患者在知信行得分、冠心病发作情况方面的数据没有表现出明显差异,p>0.05。护理后,研究组患者的知信行得分明显高于参考组患者,冠心病的发作次数和持续时间明显低于参考组患者,两组数据经过对比可见十分明显的差异性,p<0.05,有统计学意义。结论:基于知信行理论对冠心病患者采用延续性护理,可以显著提高他们的认知水平,约束他们的行为,从而降低冠心病的发作次数和时间,护理效果显著,值得推广和应用。

关键词:知信行理论;冠心病;延续性护理;效果价值

1、资料和方法

1.1一般资料

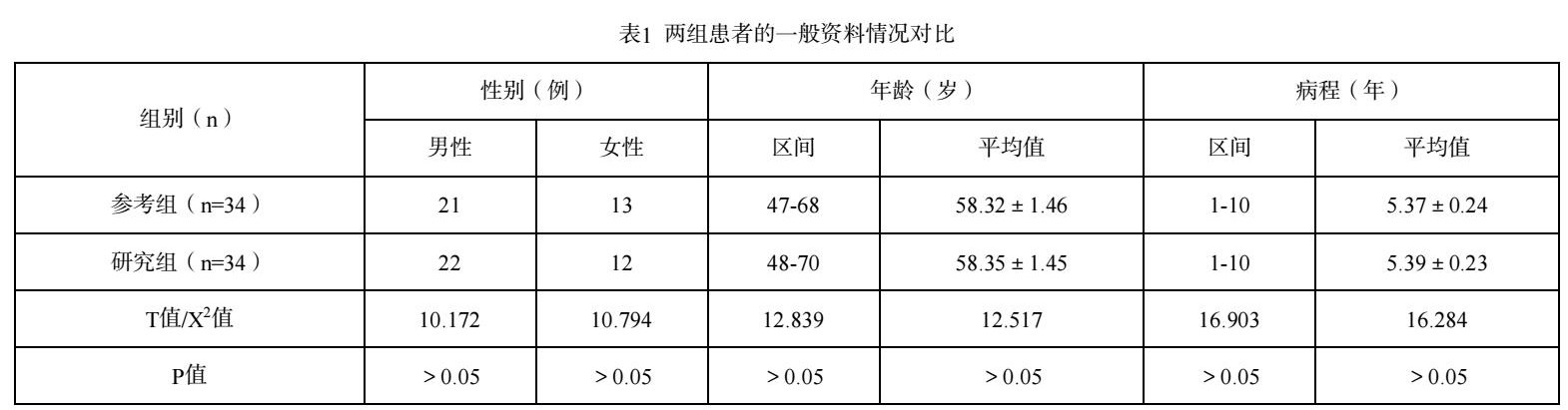

从2020年12月到2021年11月在我院进行治疗的冠心病患者中,选取68例患者作为本次研究的对象。先将这些患者按照1-68的数字顺序随机进行编号,在根据单双号均分为参考组和研究组两组。两组患者的一般资料在查阅之后统计为下表1,组间数据不存在统计学差异,p>0.05。纳入标准:符合冠心病的临床症状表现,且经检查后确诊的患者;意识清醒,听力正常,能够正常交流沟通的患者;病情稳定的患者。排除标准:合并其他严重脏器类疾病的患者;严重心率失常的患者。

1.2方法

参考组患者:常规护理。在出院前,向患者说明出院后用药、饮食以及运动等方面的注意事项,约定号下次复查的时间。

研究组患者:在知信行理论指导下开展延续性护理。第一,组建延续性护理小组。选取资历较高、专业能力过硬的护理人员数名,组成延续性护理小组,负责患者出院之后的跟踪护理工作。对这些护理人员进行培训,以知信行理论为指导学习相关护理内容,然后进行组间任务的分配,合作完成对患者出院后的跟踪护理。第二,健康教育护理。借助现代化的沟通工具,比如微信,建立延续性护理专业群组,在患者出院之后,每天固定时间发送健康教育信息,包括用药规范、饮食注意事项、运动康复方式等等,要求患者及时回复进行打卡,如果没有得到回复,分管护师就需要通过电话进行跟踪询问,从而保障所有患者都能够积极参与。第三,信念教育护理。要对患者进行信念方面的引导和渗透,让他们明白积极护理、自我约束的重要性,坚信行为可以改变健康的理念,从而提高他们自我管理的积极性。在这个过程中,护理人员在和患者进行沟通时,要多采用“你做得很好”、“相信你能够坚持”等鼓励性的用语,从而提高他们的康复自信心。同时,要鼓励患者家属对关心患者,与他们进行沟通交流,培养患者健康的个人爱好,从而不断提高其健康水平。第四,行为护理。在患者出院时,根据患者的实际情况,为他们制定个性化的自我管理计划,涵盖用药时间、饮食计划以及锻炼计划等等,施行健康打卡制,分管护士每天进行跟踪检查,从而帮助患者养成良好的行为习惯,改善他们的预后。

1.3观察指标

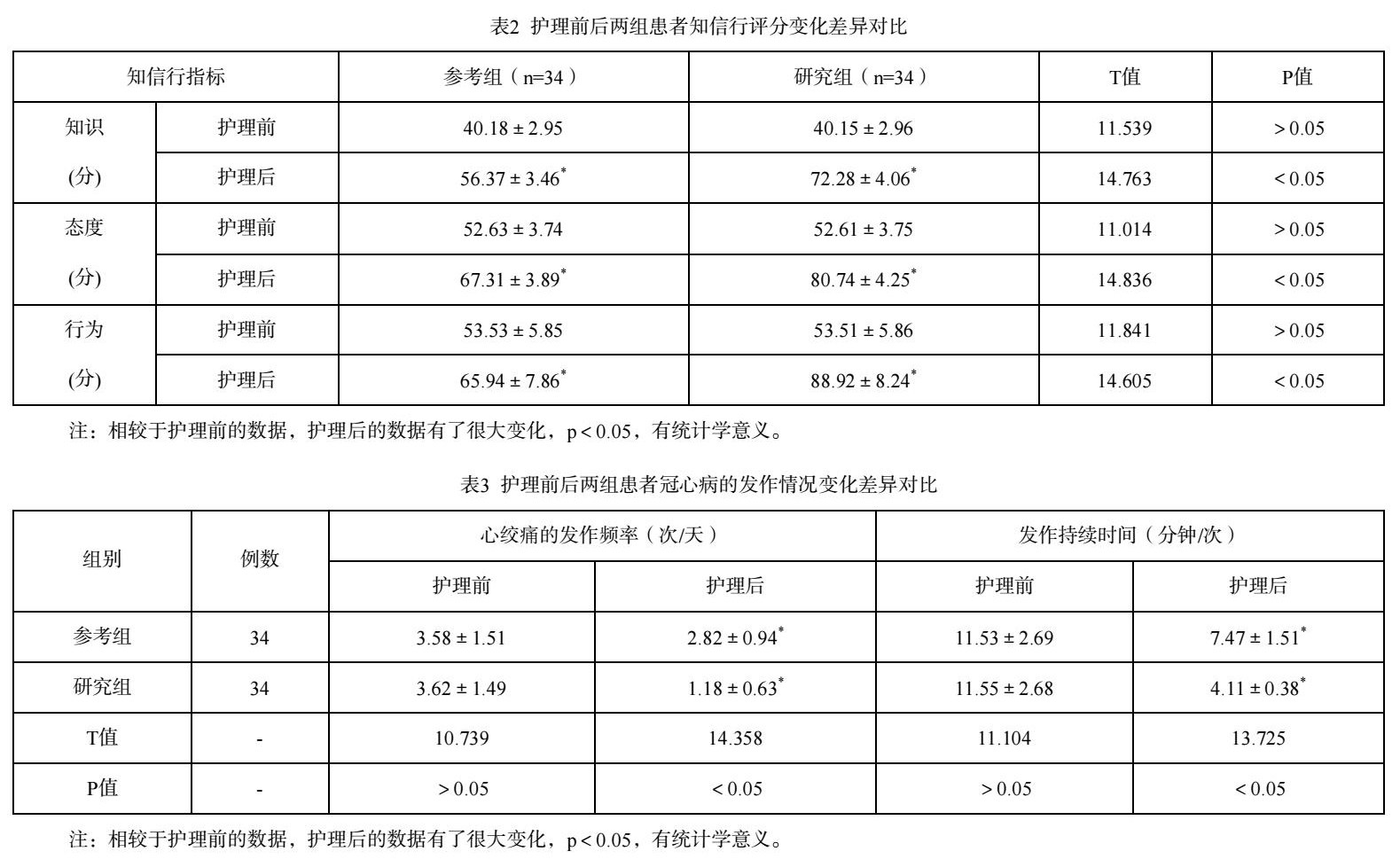

(1)在护理前后,对两组患者的知信行进行评分,包括知识、态度、行为者三个指标,每个指标的满分均为100分,记录下相关的数据,观察护理前后的变化情况,数值升高,说明他们的知信行越好;

(2)在护理前后,观察并统计两组患者每天冠心病的发作情况,包括发作次数和持续的时间这两个指标,并录下相关的数据,观察护理前后的变化情况,数值降低,说明发作下降;

1.4统计学方法

收集相关数据,用SPSS19.0软件分析处理,计量资料分别用t检验,p<0.05,可见统计学差异。

2、结果

2.1 护理前后两组患者知信行评分变化差异对比

护理前,组间数据不存在统计学差异,p>0.05。护理后,组间数据统计学差异显著,p<0.05。

2.2 护理前后两组患者冠心病的发作情况变化差异对比

护理前,组间数据不存在统计学差异,p>0.05。护理后,组间数据统计学差异显著,p<0.05。

3、讨论

在临床心血管疾病类型中,冠心病十分常见,且表现出了发病率连年上升的趋势。同时,冠心病也是一种慢性疾病,对患者的自我管理能力有着很高的要求,在知信行理论的指导下,采用延续性护理,可以显著提高患者的健康认知水平,约束他们的行为,从而保持健康的生活方式,有效减少冠心病的发作次数和时间,护理效果显著。

参考文献:

[1]赵红霞, 袁媛, 郑鑫. 基于知信行理论的延续性护理对冠心病患者服药依从性,生活质量及自我效能的影响[J]. 中华健康管理学杂志, 2020, 14(4):6.

[2]邱菊, 杨慧, 杨其华,等. 探讨老年冠心病应用延续性护理对其负性情绪与心功能的影响[J]. 世界中医药, 2015(A01):50-50.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号