- 收藏

- 加入书签

“家、校、社”协同育人视域下青少年体育素养提升路径研究纵宇

摘要:运用文献资料和逻辑分析的方法,对“家庭—学校—社会”协同育人背景下青少年体育素养提升的路径进行了分析。研究指出:学校体育教育跟进迟缓,家-校-社缺乏协同支撑、家庭体育缺乏代际传递路径阻滞,青少年家庭体育资本羸弱、青少年体育社会治理低效,市场供给不足是目前我国青少年体育素养提升所面临的主要问题。指出建立“家庭—学校—社会”三方联动的长效机制的目前有:(1)搭建家-校合作平台,融通青少年体育参与主体交流不畅;(2)整合资源,形成青少年体育素养提升领域的三方合力;(3)实现“学校体育社会化、社会体育教育化、家庭体育深入化”。“家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升策略有:(1)以“法”为本,健全三方联动的法治程序;(2)各方明确责任,构建长效机制保障责任清单;(3)实现人员互通,引导社会性青少年体育指导员参与机制运作;(4)政府逐步放权,强化长效机制运作的市场主体作用;(5)以项目为抓手,搭建三方联动长效机制的实体运作平台。

关键词:青少年体育素养;家庭;学校;社会;长效机制

文献识别码:A 文章编号:2790—9913(2022)04-0129-140

DOI:10.12397/tyjypl-.2022.10.018

Abstract: By using the methods of literature and logical analysis, this paper analyzes the construction of the "family, school and society" three-way linkage long-term mechanism for the improvement of young people's physical literacy. The research points out that the main problems facing the improvement of China's youth physical education are the slow follow-up of school physical education, the lack of coordinated support from family-school-society, the lack of intergenerational transmission path block of family physical education, the weak family physical education capital of youth, the low efficiency of social governance of youth physical education, and the insufficient supply of market. It is pointed out that the current long-term mechanism of "family, school and society" linkage is as follows :(1) to build a home-school cooperation platform to integrate young sports participants with poor communication; (2) Integrate resources to form a tripartite joint force in the field of improving youth sports literacy; (3) To realize "socialization of school physical education, education of social physical education and in-depth development of family physical education". The strategies for the improvement of youth sports literacy of the "family, school and society" tripartite linkage are as follows :(1) based on "law", improve the tripartite linkage of legal procedures; (2) All parties shall clarify their responsibilities and construct a long-term mechanism to ensure the list of responsibilities; (3) To realize personnel exchange and guide social youth sports instructors to participate in mechanism operation; (4) The government gradually delegated power to strengthen the role of market players in long-term mechanism operation; (5) Build an entity operation platform with the project as the starting point and a long-term tripartite linkage mechanism.

Key words: Youthphysical literacy; Families; School; Society; A long-term mechanism

2016年9月,教育部颁发的《青少年体育“十三五”规划》中再次提出到2020年,青少年体育素养普遍提高,在主要任务第一条明确提出:努力提升青少年体育素养,同时有大量篇幅论述如何提升青少年体育素养的具体举措和相关对策。从教育视角来审视青少年全面发展问题,体育素养是其中一个重要环节,体育是德、智、体、美、劳五育中的一种,是青少年关系到自身体质健康水平和体育锻炼习惯养成的一个核心素养[1]。

青少年体育素养(Physical Literacy)问题研究,是在当代西方发达国家逐步陷落于“由身体活动不足带来的人口健康危机”和“体育教育定位偏误”背景下,首先由英国哲学博士Whitehead提出来的,Whitehead及其研究团队就青少年体育素养问题进行了较为系统的论述[2]。在国外学者对青少年体育素养问题进行关注的同时,国内学者也就青少年体育素养的概念(陈思同等,2017)[3]、青少年体育素养的评价体系(赵雅萍等,2019)[4]、青少年体育素养的的干预手段(孙玉金,2019)[5]等,但是系统论述青少年体育素养提升策略,尤其是如何构建青少年体育素养长效机制这一问题上,目前的相关研究还不足以有效的指导实践,因此就这一问题的分析应该引起学者们的关注和重视。虽然国务院办公厅颁布的《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》中将明确指出学生体育素养的培育工作应该是各级各类学校的一项重要任务。但是在社会大教育的背景下,学校教育、家庭教育和社会教育是一个完整的教育体系,彼此之间相互联系、密不可分,学校、家庭、社会三位一体的教育纳入青少年体育素养培育与提升的过程中中,既可以解除学校教育与家庭教育耦合程度低、学校环境与社会环境不协调的困惑,也可以弥补基础教育之不足,因此家庭-学校-社会协同育人模式下对青少年体育素养的全面提升必然会弥补单方教育所带来的偏差与不足,但是三方如何联动?三方教育资源如何整合优化?三方联动模式下如何构建一种合理的长效机制?这些问题目前并没有学者进行针对性的研究,而这也是本研究所力求解决的问题,以期能够进一步提升我国青少年体育素养,促进我国青少年的身心全面发展。

1 “协同失灵,家、社空位”:我国青少年体育素养提升的实然困境

青少年体育素养提升是国家和社会都关注的一项重点议题,提升青少年体育素养不仅对于青少年个人的发展至关重要,同时也是国家建设人才培养质量提升的有效途径。基于此,国家先后颁布包括《青少年体育“十三五”规划》《青少年体育活动促进计划》《中国儿童青少年身体活动指南》在内的系列文件,其中关于青少年身体活动的相关概念、说辞均不同程度地涉及家庭、学校、社会的具体情境[6]。

家庭、学校与社会是青少年成长的三个主要场域,家庭是青少年成长的第一场域,青少年最初的体育认知以及体育习惯养成与家庭和父母的关系极为密切。学校是青少年成长的第二场域,青少年体育知识与技能的获取以及体育训练与赛事的参与基本上在学校期间完成;随着社会体育俱乐部以及培训机构的发展,社会成为了青少年体育学习和体育参与的第三场域,青少年体育习惯的养成和体育参与的维持需要在学校之外的社会场域来完成。所以,促进学校、社区与家庭体育的一体化发展,可以在时间与空间两个维度上实现对青少年体育参与的无缝式引导,有效地实现学校体育发展目标的达成。此外,促进学校、社区与家庭体育一体化发展还可以为社区体育的良好开展提供活力[6]。然而,我国青少年在体育学习和体育参与过程中,受制于国家教育发展观念、教育管理体制、体育运行机制等方面的原因,长期面临着相关政策执行主体的认识不足,学校健康教育跟进迟缓,家庭和社会资源供给乏力,学校、社区、家庭沟通欠缺等问题,致使家庭、学校、社会在青少年体育参与过程中长期处于一种割裂状态,造成了目前青少年在体育素养提升上的实然困境。

1.1 学校体育教育跟进迟缓,家-校-社缺乏协同支撑

青少年体育素养提升的侧重点在于两个层面:体育学习和体育参与。学校是青少年学习和生活的主要场所,因此也是进行体育学习和体育参与的主阵地。因此从学校层面而言,能够提供内容丰富、形式多样、理念先进的学校体育教育模式,对于学生体育素养的提升作用是十分明显的。2016年中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》指出要将健康教育纳入国民教育体系,建立以中小学为重点的学校健康教育推进机制,并将健康纳入体育教师职前和职后教育,这充分说明学校体育在国民健康教育实施过程中的地位与作用[7]。从现阶段我国大力推进学校体育改革,重点强调青少年体质健康的大背景下,学校体育的作用无论从主观动力还是客观环境方面都会得到进一步的凸显,学校体育理应成为家庭--学校--社会三位一体话发展进程中的领跑者和衔接桥梁。但是从目前来看,学校体育在三位一体进程中的作用还尚未得到凸显,尤其是对于青少年体育素养提升的引领作用还没有得到充分的发挥。

1.2 家庭体育缺乏代际传递路径阻滞,青少年家庭体育资本羸弱

家庭是青少年教育的最初场域,“父母是孩子的第一个老师”已经成为一种教育的共识。虽然进入学龄阶段的青少年主要的生活学习场所在学校内部,但是家庭在青少年整个成长和发展过程中所起到的作用是不可忽视的,甚至良好的家庭教育是青少年更好的接受学校教育的前提。从父母角色的角度来看,亲子沟通是父母向子女传递知识、技能和教育成就的主要方式,亲子沟通亦是家庭文化资本代际传递的重要方式[8]。从体育学习和体育参与的角度而言,家庭与父母是其中一个重要环节,但是目前我国大多数家庭在子女体育教育和体育参与方面所发挥出的影响力还尚未达到理想的状态。

1.3 青少年体育社会治理低效,市场供给不足

在欧美学者的研究中,青少年体育社会组织(青少年体育俱乐部、青年体育社团等)对于参与者体育社会化的促进作用已经得到了印证,青少年社会体育参与是其整个体育参与系统中的重要环节 [9]。在欧美国家内,青少年社会体育服务以及相关体育组织的发展水平相对较高,青少年社会体育学习、运动训练以及竞赛机制都较为完善。但是相对于欧美国家而言,我国青少年社会体育公共服务整体供给效率低下,治理能力不足,青少年社会体育公共服务的实质性作用存在明显欠缺,难以对学校体育和家庭体育形成有效补充。

2 “家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升长效机制的目标定位

2.1 搭建家-校合作平台,融通青少年体育参与主体交流不畅

Bourdieu在进行“场域”理论研究时指出:“场域即是各种位置之间客观关系的一个网络或一个形构”[10]。从Bourdieu的场域理论出发,学校和家庭是青少年生活和成长的两个重要场域,二者对于青少年的自我发展具有特殊且相关关联的影响。从目前国内外学术界的研究来看,在青少年体育教育和体育参与方面实现家校合作已经成为一种学术共识。但是家校合作在我国的具体实践过程中,仍然面临着许多困境和挑战:一、家校合作理念的争议—青少年体育参与需求的差异化、合作内容的不一致、合作组织上的单向度等;二、家庭与学校在合作模式中的地位差异—家校合作的商品化、家校合作的主导权问题等;三、家校合作过程的形式化—学校体育参与主体的缺失、家校合作渠道的狭窄单一、家庭体育活动效率低下等;四、家校合作保障机制的匮乏—家校体育资源联动脆弱、家庭体育资本匮乏等。从上述四个困境出发,“家庭—学校—社会”三方联动的长效机制希望能够为家庭体育和学校体育二者之间搭建一个第三方的合作平台,让青少年参与的社会性体育作为一个协调方和衔接者,多渠道、多形式、多层面的动员学校与家庭在青少年体育参与和体育素养提升方面实现资源整合,从而调节这种以 “学校为本” 或“家庭为本”的家校合作模式所造成的失衡, 融通家庭与学校的交流渠道。

2.2 整合资源,形成青少年体育素养提升领域的三方合力

青少年体质健康问题已经成为党和国家高度关注的重要问题,如何实现青少年体育参与质量和体质健康水平成为了家庭、学校和社会三方共同关注并力求快速解决的现实问题。但是作为青少年而言,体育素养的提升首先应该来自于基本的体育教育和体育学习,学校作为学生接受体育教育、从事体育训练和体育赛事的主要途径,为青少年体育素养的提升提供了大量的师资、场地、设施、课程等人力和物力保障。家庭教育同样在青少年整个成长过程中占有重要位置,家庭是青少年成长的初始场域,父母的体育观念、父母的体育态度、父母对子女体育运动的支持力度等,都为青少年体育参与和体育素养的提升提供了更为坚实的外部保障。从上述层面来看,学校和家庭在青少年体育学习和体育参与过程中扮演着两个重要的角色。但是随着全民建设的推进以及青少年社会体育公共资源的不断丰富化,青少年社会体育参与逐渐成为整合家庭和学校体育资源,促进青少年体育全面参与的一条重要途径。随着社会性青少年体育组织发展规模和质量的不断提高,青少年社会体育培训、青少年社区体育参与、青少年社会体育赛事等为青少年体育素养的提升带来了更多的动力和支持。从这一层面来看,在传统的学校体育和家庭体育基础之上,进一步融入社会性青少年体育资源,共同形成青少年体育促进的三方合力,这是青少年通过全面体育参与提升体育素养的必要途径。

2.3 实现“学校体育社会化、社会体育教育化、家庭体育深入化”

青少年时期是个体生理和心理发展的关键时期,是个体从“儿童自我中心”迈向“社会化”的关键转折期,是青少年各方面基本素养培养和提升的关键时期。青少年体育素养的提升来源于体育教育和体育参与,因此共同保证这两个层面的稳步推进,是实现青少年体育素养提升的核心点。对于“家庭—学校—社会”三方联动机制而言,实现的重要目标之一就是要多方面挖掘三方在青少年体育素养干预方面的作用和功能。第一,要实现学校体育的社会化,即学校体育不再仅仅局限于学校范围和学习时间内的体育,将教师的教学资源和学校的体育资放置于非教学时间内,要充分发挥出学校在课余、假期等非教学时间内对学生体育学习和体育参与的促进和帮助作用;第二,要时间社会体育教育化,要充分发挥出青少年社会体育俱乐部、青少年体育社会组织、社区青少年体育小组等组织和机构的教育作用,从简单的技能训练和赛事参与扩展为涉及到体育知识、体育技能、锻炼习惯、体育认知等多方面的干预和促进,激发出青少年社会体育参与的教育作用;第三,要实现家庭体育的深入化,要发挥出家庭体育在青少年体育素养提升过程中的作用,充分发挥出父母对青少年体育参与的干预作用,提升父母在青少年体育参与上的资金支持、教育支持、态度支持等方面的力度。

3.“家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升长效机制的总体设计

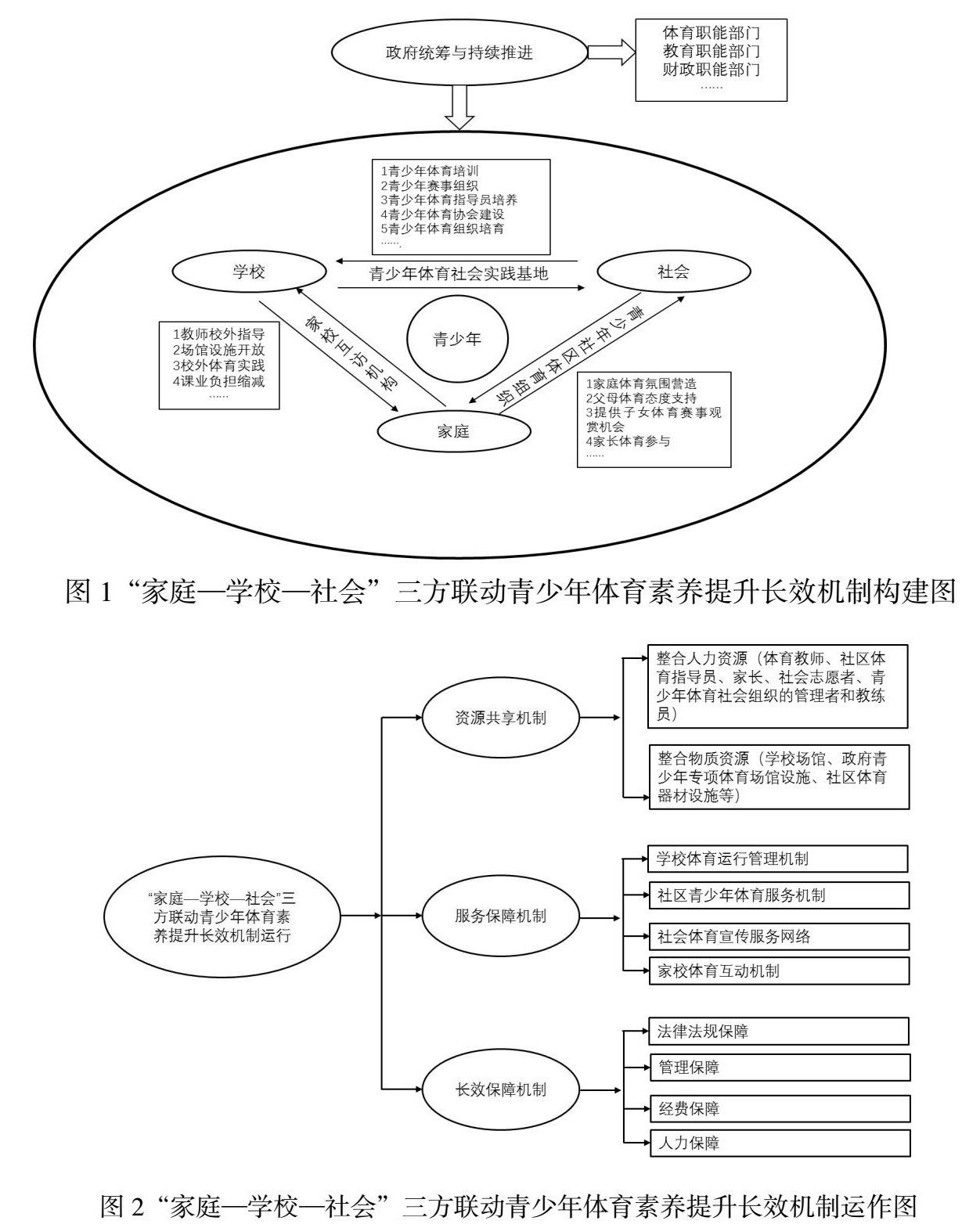

“家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升长效机制具有独特的运作模式,将学校、家庭和社会三个相对独立的场域在青少年体育素养提升这一层面上实现了有机结合。在学校、家庭和社会三方之中,社会作为体育干预手段最为丰富、体育参与内容最为多元化的主体,扮演了中介者的角色,促进了家庭和学校在完成各自相对独立的青少年体育干预任务的基础上,能够实现进一步的整合协同。但是需要注意的是,作为促进青少年体育素养提升的长效机制,其首先应该在政府的统筹与持续推进作用下不断的构建和完善,同时政府在这一机制中不应该仅仅局限于教育部门的行政作为,同时也应该联合体育部门、财政部门、地方政府等多方政府职能机构共同保障青少年体育素养提升长效机制的构建和运行。

从图1可见,在青少年体育素养提升的整个过程中,学校、家庭和社会三方各自承担具体的责任和义务,同时又互为链接,家校互访机构、青少年体育社会实践基地、青少年社区体育组织等机构充当了三方联动的具体协调部门和运作主体,保证三方在整个过程中能够实现资源整合和协同运作。同时,整个长效机制宏观上由政府进行统筹与推进,一方面保证了长效机制能够在政府的支持下获得基本的运作保障,另一方面也能够使得整个长效机制的运作始终处于政府的监督管理之下,从而避免三方之间的运作失效,促进整个机制的运作透明化、公开化、效率化。

4 “家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升长效机制的运行

“家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升长效机制主要包含三个层面:资源共享机制、服务保障机制和长效保障机制。

首先,资源共享机制是整个长效机制的核心要素,家庭、学校和社会三方联动的关键就在于能够有效实现三方在青少年体育素养提升方面的资源共享,将原本联系不紧密的三方通过长效机制的运作进行有机结合,充分实现三方在青少年体育教育和体育干预方面的资源整合和资源互补,从而通过三方联动发挥更大的综合性效益,这是资源共享机制运作的核心目的所在。

其次,服务保障机制则是对学校、社会和家庭三方资源共享和联动的过程提供一种外在的机制保障,三方在资源共享和整合过程中难免会出现不同类型的责任冲突或义务模糊性,服务保障机制就是旨在于能够在监管和责任明确的基础上保证整个机制运作的协调性和有序性。服务保障机制作为整个三方联动长效机制的有效保障要素,共包含学校体育运行管理机制、社区青少年体育服务机制、社会体育宣传服务网络和家校体育互动机制四个方面。一方面学校体育运行机制与社区青少年体育服务机制保障了学校和社区两个青少年体育学习和体育活动的主要场域能够有效的促进和保障青少年体育参与,保障青少年在校内和校外都能够完成基本的体育学习和体育锻炼;另一方面社会体育宣传网络和家校体育互动机制作为一种沟通和宣传要素保障了家、校、社三方能够形成有效互动,从软性层面进一步对整个长效机制进行制度性保障。

第三,相对于服务保障机制而言,长效保障机制旨在于能够从长远运作的角度为机制提供坚实的外部保障,这一保障机制强调从法制、经费、人力等外部因素对机制进行规范和约束,从而保障整个机制能够在一个相对较长的周期内合理运作。长效保障机制公包含人力、经费、管理和法律法规四个层面。经费方面,在地方政府和教育部门牵头下成立专项基金,包括学校、社区、社会青少年体育培训机构、社会企业等各方进行适当比例融资,保证整个长效机制运作的资金需求;法律法规方面,政府要出台相关的政策规范,保障各方责任与义务、经费使用、成效监管等方面有据可循、有法可依;管理保障方面,要逐步成立专门的管理机构,可以附属于所在地教育职能部门或发改委、团委等职能部门,同时要有专门的管理部门形成针对性的管理制度;在人力保障方面,一方面要依托于家长、教师、社区体育管理者、青少年社会组织负责人等主体人员的指导和管理作用,同时也要逐渐形成针对性的管理人员团队,保证在管理、教学、训练、参赛及其他相关活动方面都有专门性的人员配置。

5 “家庭—学校—社会”三方联动青少年体育素养提升策略

5.1 以“法”为本,健全三方联动的法治程序

三方联动从根本上来讲是学校、家庭和社会三方在青少年体育素养提升层面上的协同治理,而协同治理能够有效进行的一个基本前提就是法治完善与健全。健全法治程序是一个涉及到多方面的系统工程,从法律法规的出台到最终的落实,都需要不同部门予以针对性的保障和完善。首先,要从法律法规修订与完善方面进行针对性建设,要在《中华人民共和国宪法.》、《中华人民共和国体育法》、《未成年人保护法》等相关法律的基础上对青少年公民权利、青少年体育参与权利进行进一步的确认,要针对学校体育意外伤害、公共体育场馆开放、青少年体育基本权益等目前青少年体育素养提升过程中的一些重点性问题进行针对性的立法。同时加强目前及后续立法的可操作性和针对性,不仅要在总体设计、语言选择上体现出明确性和强制性,同时要针对不同的违法和违规行为作出明确的处罚办法[11]。

5.2 各方明确责任,构建长效机制保障责任清单

虽然我国目前在社会治理方面体现出一种“大政府、小社会”的特点,但是从公共管理理论来看,政府的治理作用是具有一定边界的,一旦超出治理边界,政府管理必然会带来整个社会治理的低效性与模糊性。就青少年体育素养而言,起不仅仅是一项简单的体育参与问题,而是涉及到青少年成长发展的社会性问题。从长效机制运作的角度来看,家庭、社会与学校三方是资源整合和协同配合的主体,但是咋这样一个系统和过程中,不同政府职能部门的权利运作形成了诸多的交叉点,这就决定了整个长效机制运作不仅需要上述三方相关组织和部门的运作,同时也需要其他相关组织和部门的配合。因此以教育和体育两大职能部门牵头,多方机构和组织共同保障长效机制的运行,理应成为青少年体育素养提升系统工程运作的必然方向。“家庭—学校—社会”三方联动长效机制的运作是一项复杂的系统性工程。三方联动从根本上来说是人员机构和物质资源的优化配置与协同发展,其实现的路径主要有两个方面:(1)机构人员的整合与调整;(2)机制的创新与完善[12]。

5.3 实现人员互通,引导社会性青少年体育指导员参与机制运作

从现阶段的情况来看,青少年体育素养提升的关键阻碍就在于基本的体育参与水平不足。从目前国家不断强化学校体育改革、提升学生学校体育参与水平和质量的背景下来看,青少年体育参与不足的关键因素就在于非在校时间内的体育参与还难以达到一个理想的水平,也就是说社会性青少年体育参与还需要进一步加强,这也是本研究对“家庭—学校—社会”三方联动长效机制进行分析的一个核心出发点。青少年的社会性体育参与设计层面众多,其中人员保障是一个核心要素,即充分发挥社会性青少年体育指导员的对于青少年体育参与的指导和带动作用至关重要。要通过政策鼓励吸引更多的体育教师加入到青少年社会体育指导员队伍中来,实现学校体育与社会体育之间的人员互通。也可以根据实际情况将青少年社会体育指导工作纳入到教师绩效考核指标体系之中,或者参照吉林、辽宁等省份的经验,对参与社会体育指导工作的体育教师给予一定的补贴(刘国永等,2016)。

5.4 政府逐步放权,强化长效机制运作的市场主体作用

长效机制的关键在于家庭、学校和社会的协同治理,从创新社会治理体系的角度而言,积极吸收社会组织进入到整个治理体系中,充分发挥出社会市场主体在长效机制运作中的作用,是保证长效机制有效运行的关键保障。首先,体育职能部门和教育职能部门应该相应国家现阶段的治理体系创新趋势,逐步放宽政策审批条件、简化行政审批环节,凡是法律法规和正则制度没有明令禁止涉及的领域,都应该进一步向社会市场主体开放,鼓励社会性组织积极参与学校体育、家庭体育和社会体育,从制度层面为社会组织进入到长效机制运作过程创造良好的条件;其次,要通过财税补贴、土地使用权倾斜、场地建造审批简化等方式吸引社会组织投入到体育设施建造维护、社会青少年体育组织搭建、社区青少年体育场地修建等领域,减少政府机构的财政负担,活跃青少年体育参与市场发展水平;第三,要逐步实现青少年体育教育、青少年体育赛事、青少年体育培训、青少年体育休闲等于青少年体育素养提升相关领域的产业化推进,引导上述领域逐步实现产业化、规模化,形成服务产品的行业检验标准,提升整体服务质量。同时要完善相应的行业监管制度,避免形成行业过快发展造成的质量下降和非合理竞争现象。

5.5以项目为抓手,搭建三方联动长效机制的实体运作平台

项目制是目前我国较为常规的一种治理方式,通过科研项目、惠民项目、基础建设项目等实现多方联动与资源共享。在具体的项目带动下,不同参与方具有相对统一的治理目标,因此在人力资源和物质资源方面能够较为快速的实现整合。就青少年体育素养提升这一复杂性工程而言,家庭、学校和社会都是重要的参与方,但是三者如何能够在活动空间存在差异的情况下实现有效的联动,是推进长效机制运作的一个基础前提,而项目制就是能够推动联动机制运作的一个有效途径。首先,以政府作为牵头方,通过专项财政资金建立一定数量的三方体育俱乐部,同时要求这些俱乐部在领取政府资金补贴的前提下能够按计划开展一些具体的活动,通过活动举办实现家庭、学校和社会三方的协调运作;其次,同样以政府作为牵头方,可以举办一些具有联动性质的青少年体育活动,例如“学校亲子运动会”、“青少年体育俱乐部联赛”等,通过上述活动的举办,打破之前“学校体育活动学生参与”、“家庭体育活动家长参与”、“社会体育活动培训机构参与”等相对分离的青少年体育参与瓶颈,实现同一活动、多方参与的良好态势。

6 结语

家庭、学校、社会三位一体共同提升我国青少年体育素养不仅仅是健康中国战略落实于青少年群体的重要举措,同时也是现阶段体育治理体系现代化建设的内在要求。青少年群体的生活场域是多方面的,在各方体育教育资源十分有限的情况下,有效实现家庭、学校、社会三方体育教育资源整合与优势互补,必然实现青少年体育素养的全方位、多角度干预。家庭、学校、社会三方联动共同实现对青少年体育素养提升的干预,根本点就在于形成一种基于法律与制度保护的长效机制,三方在责任明确的基础上实现资源互通、人员互通、政策互通与保障互通,以具体的项目为抓手,将三方联动具体于教育实践之中,保障青少年能够在成长的整个过程中接收到丰富的体育参与资源,实现自身体育素养的提升。但是不可否认的是,家庭、学校、社会三方联动提升青少年体育素养长效机制的构建是一个相对持久和漫长的过程,尤其是在现阶段以学校体育参与为主要内容的青少年体育素养干预策略还难以在短时间内形成转型,因此政府为主导应该承担起三方联通的有效协调与沟通责任,通过法制建设为三方联动提供制度保障、简政放权为三方联通创设外部环境、加强资金扶持审批为三方联通奠定有效资金物质保障,总而言之,在三方协同干预青少年体育素养提升的初级阶段,政府要切实发挥好协调者与监督者的作用,为三方共育基础上的青少年体育素养提升长效机制构建创造出更为理想的环境。

参考文献

[1]于永晖,高荣.体育素养的概念与内容构成辨析[J].山东体育学院学报,2019,35(4):111-118.

[2] WHITEHEAD M. The concept of physical literacy[J]. Eucryphias Educ, 2001, 6(2):127-138

[3]陈思同,刘阳,唐炎.对我国体育素养概念的理解——基于对Physical Literacy的解读[J].体育科学,2017,37(6):41-51.

[4] 赵雅萍,孙晋海,石振国.加拿大3种青少 年体育素养评价体系比较研究[J].首都体育学院学报,2019,33(3):248-254.

[5]孙玉金.校园足球对促进青少年体育素养形成的研究——以天津市中小学为例[J].成都体育学院学报,2019,45(3):119-126.

[6]马德浩.从割裂走向融合——论我国学校、社区、家庭体育的协同治理[J].中国体育科技,2020,56(3):46-54.

[7]王先茂,王健,鲁长芬等.学校、社区、家庭体育一体化发展困局、域外经验与发展对策研究[J].成都体育学院学报,2019,45(3):112-117.

[8] Kao G,Rutherford L T. Does Social Capital Still Matter? Immigrant Minority Disadvantage in School-Specific Social CapitaLand its Effects on Academic Achievement[J]. Sociological Perspectives, 2007,35(50):165-179.

[9] David Kirk, Ann Macphail. Social Positioning and the Construction of a Youth Sports Club[J]. International Review for the Sociology of Sport, 2003, 38(1):23-44.

[10] Rodney Benson, Erik Neveu. Bourdieu and the Journalistic Field[M]. London: polity press, 2005:125.

[11]于善旭,《中华人民共和国体育法》的颁行成效与完善方策[J].体育科学,2015,35(9):3-10.

[12]马德浩.从割裂走向融合--论我国学校、社区、家庭体育的协同治理[J].中国体育科技,2020,56(3):46-54.

[作者简介:1.纵 宇(1998-),男,博士,研究方向:体育教学。

2.李洪波(1974-),男,博士,研究方向:体育人文社会学。

3.刘知言(1994-),男,博士,研究方向:体育教学。]

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号