- 收藏

- 加入书签

基于生命教育视域下中小学体育研学旅行课程设置的研究

[基金项目:珠海市小学研学旅行课程开发研究,课题立项编号: 2021YBC161

作者简介:白志坚(1982.12-),男,博士,研究方向:民族传统体育、体育旅游。]

摘要:中小学研学旅行作为一种特殊的校外教育补充,得到广泛的社会认可,特别在新冠疫情下,加入生命教育就更显的尤为重要,本文尝试以体育研学旅行课程为载体来进行探讨融入生命教育的课程设置。首先阐述了生命教育的内涵与概念,然后分别从国家政策的支持,当今社会发展的需求以及体育研学课程是理想的实践平台三个方面来分析生命教育融入到体育研学旅行课程的可行性。最后对生命教育视野下中小学体育研学旅行课程的设置提出了相关方案,认为在遵循自然性、独特性和兴趣性三种基本原则下,中小学体育研学旅行课程的设置包括课程设计的主体、课程目标、课程内容三个方面。

关键词:生命教育,体育研学旅行,课程设置

文献识别码:A 文章编号:2790—9913(2022)04-0091-097

DOI:10.12397/tyjypl-.2022.10.013

Abstract :As a special after-school education supplement, primary and secondary school research travel has been widely recognized by the society, especially in the context of COVID-19, adding life education is particularly important. This paper tries to explore the curriculum setting of life education by taking the sports research travel course as the carrier. This paper first expounds the connotation and concept of life education. And then analyzes the feasibility of integrating life education into sports research travel from three aspects: the support of national policy, the demand of social development and the ideal practice platform of sports research curriculum. Finally, this paper puts forward relevant plans for the curriculum setting of primary and secondary physical education research travel in the view of life education, and holds that the curriculum setting of primary and secondary physical education research travel includes the subject of curriculum design, curriculum objectives and curriculum content under the three basic principles of nature, uniqueness and interest.

Key words: life education, sports study tour, curriculum

突如其来的新冠疫情,席卷全球,给人们的生活、生存带来了巨大的挑战,疫情持续近两年的时间,但并没有好转,还在持续发酵。截至2022年1月18日,全球累计新冠确诊感染病例为3.285亿人,死亡人数为554万人。这也对我们的教育产生了深远的影响,教育的本质是人的教育,人的生命是人的根本,重视生命教育才是最根本的教育。同时作为学校教育的补充,研学旅行起着关键的作用,将生命教育与研学旅行进行结合,可以起到事半功倍的作用,体育研学旅行恰恰是两者的结合点。利用体育研学旅行中的自然环境来进行情景设置,对学生进行生命教育,以达到珍惜生命、提升生命质量、创造生命价值的生命教育理念。本文对生命教育与体育研学旅行两者结合的课程设置进行探讨,以期为中小学生的教育贡献微薄之力。

1.生命教育起源与发展

1968年,美国学者杰·唐纳·华特士在《生命教育:与孩子一同迎向人生挑战》中首次提出生命教育,作为解决青少年面临心理危机和社会问题,要让学生们重视生命,敬畏生命,燃起对生命的热爱。生命教育得到美国各界的广泛认同,中小学校陆续开展相关课程与活动,形成一套完整的生命教育理论,很快也扩散到世界各地[1]。澳大利亚学者特德.诺夫斯1979年,在澳洲新南威尔士州成立了生命教育中心,主要用于教育青少年远离毒品、艾滋病以及不使用暴力。通过学校、社区等政府机构来开展相关课程与活动。在英国, 1986年以来,以泰德.诺夫斯为代表的学者针对青少年吸毒、滥用药物等问题开展了生命教育,逐步形成了以学校与社区、社区与家庭的联系模式,成立了社区生命教育中心。在1988年,英国政府通过了《教育改革法》,将生命教育成为国家意识形态的一部分,各个学科都渗透了生命教育,也使得生命教育得到极大的发展和扩展[2]。

我国生命教育理念在20世纪90年代出现,台湾地区在2001 年制定了《国民中小学九年一贯课程暂行纲要》,将生命教育确定为“从观察与分享对生、老、病、死之感受的过程中,体会生命的意义及存在的价值,进而培养尊重和珍惜自己与他人生命的情愫”。 后来又把人际关系、伦理、生死学、宗教、殡葬礼仪五大项纳入生命教育议题[3]。在大陆学者的研究中,叶澜最先提出“生命-实践教育”理论,把生命教育定义为个体从出生到死亡的过程,通过教育机构专门进行的对其生存意识、生存能力和生命价值的培养,达到珍惜生命、提升生命质量、体现生命价值的目的。

通过以上分析可以看出生命教育经过半个多世纪的发展,其内涵及外延不断扩大,从解决社会问题,帮助青少年脱离生命危机到现在的培养生命意识,提升生命质量,创造生命价值等,以促进个体在身体、心理、道德等方面多元发展的教育理念。但本文着重强调在体育研学中生命教育的开展,我们知道体育研学旅行是进行与体育相关的研究性学习旅行,借鉴体育旅游的内涵可以包括观看体育赛事、参与体育活动、参观或调研体育相关企业或场所[4]。体育研学旅行相比于其它形式的研学旅行更加强调身体的主体性,更关注对身体本身的感受,因此本文讨论的生命教育更强调是对个体自然属性的生命关注以及对自然环境中他者的生命关注。让学生认识理解个人与他者生命,达到尊重、爱惜生命;同时理解与自然共处之道,以此来展现生命的价值与意义。

2.中小学体育研学课程开展生命教育的可行性

2.1国家对开展生命教育的政策支持

早在2004年,国务院印发了《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》中就要求关注学生的安全教育、生命教育等。各省市也陆续出台生命教育相关指导意见,相继颁布了《辽宁省中小学生命教育专项工作方案》,《上海市中小学生生命教育指导纲要(试行)》,《湖北中小学生命教育实验教学指导意见》,《云南关于实施生命教育、生存教育、生活教育的决定》,《黑龙江生命教育课程标准》等。同时在2005年第一套生命教育的教材由人民教育出版社出版了,也标志着系统的生命教育培训体系形成。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》中明确提出“重视安全教育、生命教育、国防教育、可持续发展教育”,这也是首次把生命教育写入国家政策文件中。持续不断的新冠疫情,让国家更加重视生命教育,2020年国家教育部与工业和信息化部联合发布《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》,明确要求加强学生的生命教育。相信在疫情危机面前,生命教育的开展将更加有必要,也将得到更多的政策支持。

2.2社会发展对生命教育的需要

新冠疫情的传播范围广,持续时间长,相信对世界各地的人们都产生着深远的影响,在后疫情时代如何对青少年进行教育成为国家新的思考方向。人们切实的感受到危机生命的过程,更有人感受到生离死别的痛苦。人们开始尝试讨论如何可以正确面对生命,提升生命质量,产生生命的价值等生命教育话题。疫情面前我们看到无数的“逆行者”,他们有求死扶伤的医生,维持秩序的警察,确保城市运转的工人,还有各行各业的志愿者,他们不顾自己生命的安危,毅然而然人的投入到抗击疫情的战斗中去。我们现在还可以清晰回忆出武汉疫情保卫战的惊心动魄的场面,无数抗击疫情的工作者们前仆后继,无数个感人泪下的场面,我想这是对生命教育最好的诠释,他们让自己的生命价值发挥到最大。同时我们也看到不遵守疫情防控条例的人们,随意出入疫情管控区,隐瞒出行轨迹,对疫情防控人员进行辱骂乃至殴打等恶劣事件,他们为了一己之私而消耗国家大量人力物力资源。这也迫切我们需要开展生命教育,特别是对青少年进行相关教育,他们是国家的未来,社会主义事业的接班人,要让他们知道在危机时刻如何生存,同时懂得如何尊重生命、爱惜生命,以及如何实现自己的生命价值。

2.3体育研学旅行课程是生命教育理想的实践平台

研学旅行作为学校教育的延伸,更加关注实践,让学生能够通过身体体验而形成对事物的认知。也更加强调学习环境,表现出客体因素的重要性。体育研学主要是分为两种,一是体验体育运动项目,特别是一些新颖的运动项目,比如滑冰,滑雪,独木舟,桨板,骑行等。二是参加户外体育活动,登山,徒步,露营。三是参观与调研一些体育相关场所与企业,比如参观奥运会场馆,亚运会场馆,体育名人故居等。因此作为体育研学的场地基本为自然环境和场馆设施,特别是在户外进行体育活动,都在山川河流中,完全融入大自然,为生命教育提供了良好的实践平台。在自然环境进行活动,可以通过情景模拟来真实的感受到落入水中、身体受到外伤、迷路,被困荒岛等等。让学生切实感受的生命的可贵,并通过真实的需求来学会生存技能;也能让学生感受到困难与无助时,学生互帮互助的,尊重他人生命的切实感受;观察自然界的一草一木,飞禽走肉,山川河流,让学生明白人与自然的关系,提高生命质量[5]。通过这种完全不同于学校的环境,让学生通过模拟情景的体验,来达到生命教育的目的。

3. 融入生命教育的中小学体育研学旅行课程设计原则

3.1 自然性

真实的自然环境有山川、河流、湖泊、树林、沙漠等,对于习惯于校园环境的学生来说,本身就充满了好奇和期待[6]。能够更好的诱惑学生加入到课程的教学中来,好奇是打开学习大门的钥匙,会产生事半功倍的效果。同时自然的山川、河流、湖泊、树林等,对于生命教育的开展提供了真实的场景,让学生有机会真正的体验花草树木的生命。特别体育研学旅游课程中户外运动课程,比如登山、桨板、沙漠徒步、防溺水训练等,我们不能通过学生真实的溺水来学习防溺水技巧,不能用真实的沙漠走失来锻炼学生对方向的辨别,只能尽可能给到真实的自然场景加上模拟的情景,来达到触动学生内心的目的,以此产生更好的生命教育效果,让学生有短暂窒息的体验,有在山坡滑落的感受,但这些都只能发生在自然的环境中,而不是发生在人造的假山上。

3.2独特性

关于研学旅行课程的设置,多数省市会有自己的研学旅行规划细则,这样就导致了有些学校比较不负责任,完全照搬省市要求去开展研学旅行。会产生所在地区的课程设置具有较大的雷同性,多数学生都去相同的景点路线,在同样时间开展相同的课程,这就带来两点隐患。一是给研学旅行基地、研学旅行课程执行老师产生较大的负担,甚至超过其承载量,对课程效果的开展产生极大的影响。二是开展生命教育的课程对环境有着很高的要求,同时要求课程执行老师要认真负责,善于观察等。因此就要各个学校因地制宜,结合自己的需求,寻找当地适合的地点和场所进行课程教学。所以融入生命教育的体育研学课程需要有独特性,来满足生命教育所需要的环境和情景要求。

3.3趣味性

生命教育得以高效呈现的主要原因是学生的身体参与,如果没有充分的参与到所设计的体育研学旅行课程当中,就不会有深刻的感悟,比如在做桨板课程体验时,有防溺水的环节,但如何让学生积极参与到这样的“危险”情境体验呢?那无疑最重要的是趣味性,不能让学生有抗拒心理,害怕心理,否则就没有办法进行课程教学。因此在课程设置时,要充分考虑到不同年级的学生的兴趣点,利用比赛,游戏,奖励,积分等多种手段来增加课程的趣味性。同时趣味性也会给学生留下深刻印象,对未来的研学旅行充满期待,形成良性循环[7]。

4. 融入生命教育的中小学体育研学旅行课程的设置

4.1融入生命教育的中小学体育研学旅行课程设计的主体

2016年11月30日,教育部牵头制定的《关于推进中小学生研学旅行的意见》中明确给出了中小学生研学旅行的主要责任部门,研学旅行是由当地教育部门和学校进行有组织,有计划的集体旅行、集中食宿的方式开展的研究性学习。但由于要融入生命教育,因此在体育研学旅行课程设置时,就会增加相应的难度,一是在一些还没有接触到生命教育的学校,比如经济落后的山区中小学,他们虽然有良好的自然资源,山川河流丰富,但没有相关的科研人员,因此很难完成相应的课程设置。二是防止课程设置单一,多方主体参与到课程设置中来,可以满足各方的开课需要,有利于课程的开展[8]。比如课程设置需要听取旅行社的意见,这样可以确定是否可以安排好交通,食宿。需要研学基地的参与,了解是否有足够多的场地和师资配备,需要听取家长的意见,是否对安全教育,或是模拟情景接受等。因此在融合生命教育的体育研学旅行课程设计的主体就要进行多元化的整合,形成以当地教育部门为指导,学校教师、生命教育专家为主导,研学旅行基地和旅行社为配合,家长、学生参与的多元课程开发主体模式。

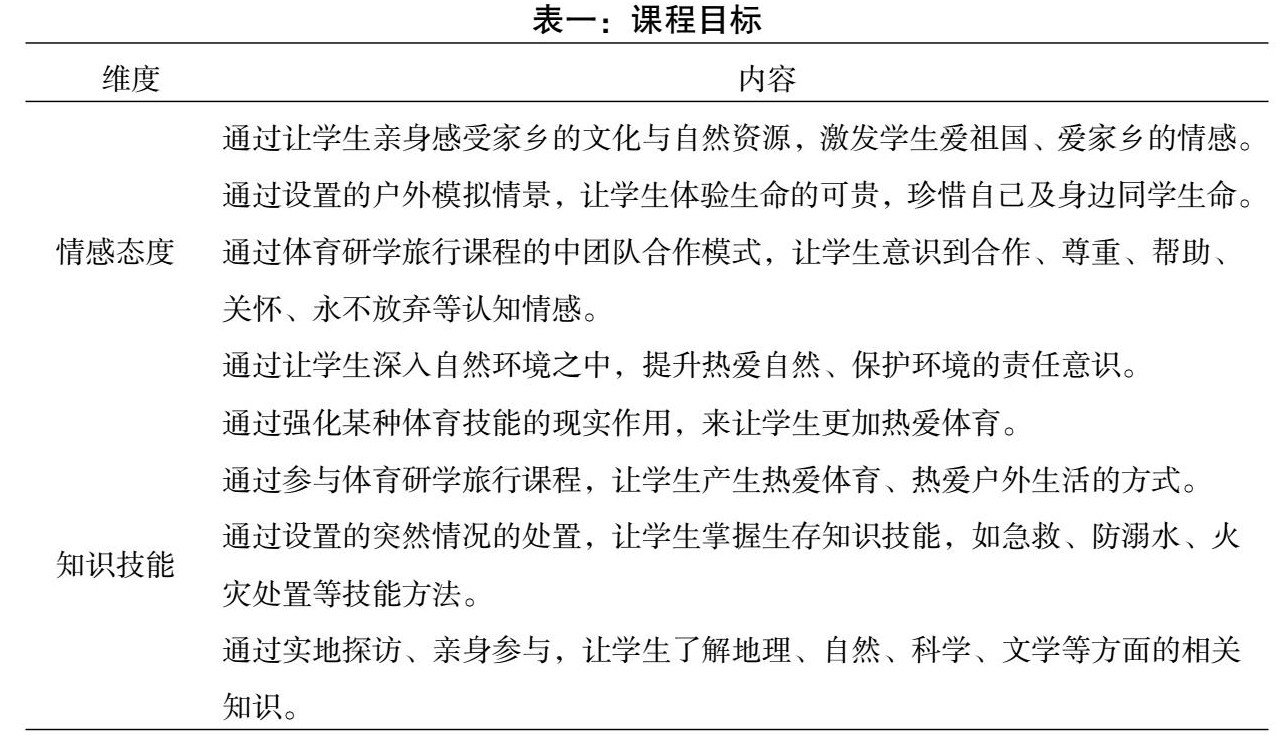

4.2融入生命教育的中小学体育研学旅行课程目标

课程的目标对整个课程起着指导性作用。研学旅行最早是在2013年由国务院办公厅发布的《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》指出要逐步推行中小学生研学旅行。2014年8月21日国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》把研学旅行的地位提升到中小学生日常教育之中,指出研学旅行是国情教育,爱国主义教育,传统教育的载体,要纳入德育、美育和体育教育的范畴。形成不同年龄段的课程设计要求,提出高中生主要开展省、国情研学旅行;初中生主要开展县、市情研学旅行;小学生主要开展乡土乡情研学旅行。

由此可以看出,研学旅行的课程设置更重要的是强化实践性与知识性的结合,通过学生亲身的体验来感知知识的过程,特别是体育研学旅行课程,更加强调身体的实践性。体育研学旅行的课程目标应该是学校课程目标的有益补充或是强化,促进学生获得直接经验,弥补课本知识学习的间接经验的不足,以达到学生的全面发展[9]。同时结合生命教育理论,归纳出本文的课程目标包括情感态度和知识技能两个维度。

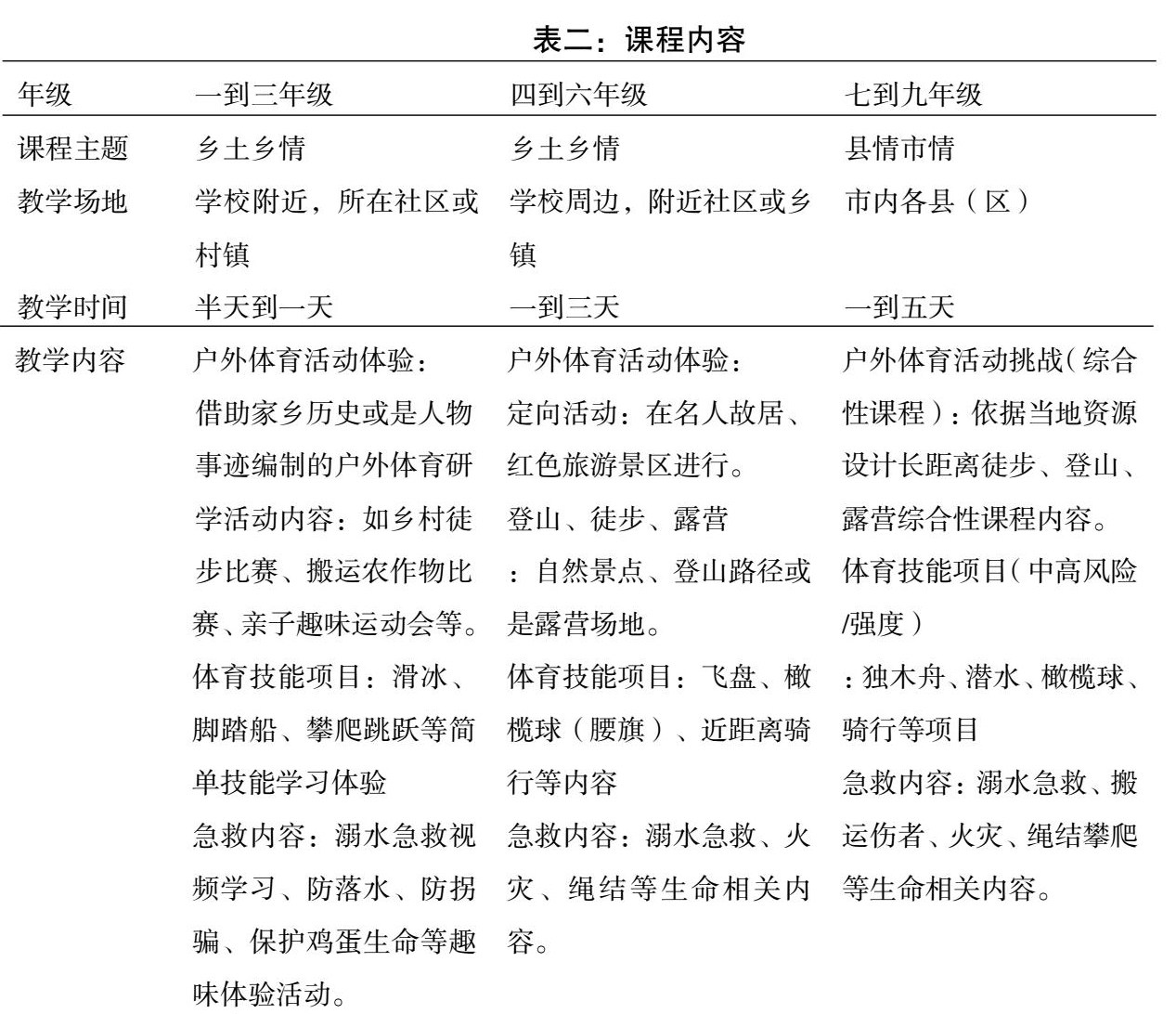

4.3融入生命教育的中小学体育研学旅行课程内容

课程内容是课程教学的核心的板块,作为学校教育的补充,体育研学旅行课程的内容与学校课堂教学内容存在很大的不同,不是以国家编排的教材为主要教学内容。是根据各个省市,不同区域的特点,设计出不同的课程内容,具有很强的地域特点和民族特色,是对家乡的地理环境、人文历史、名人事迹等进行全面了解渠道[10]。另外研学旅行课程也可以对学校课程内容进行强化巩固。基于生命教育的体育研学旅行课程内容应该是包括关于自然环境、社会历史和人的发展成长相关的知识技能和情感态度的内容,是一种复合型的课程内容,是通过与外界的互动而形成的知识构建的过程,更加偏重实践和体验式学习。因此本文的课程内容包括户外体育活动体验、体育项目技能学习和急救相关知识三个部分。

5.结论

生命教育在新冠疫情之后显得尤为重要,特别是对中小学生,进行早期的生命教育,让他们懂得生存技能,了解生命本质。而体育研学旅行作为很好的媒介,可以提供充分的活动场景来实现生命教育的理念,通过分析生命教育融入体育研学旅行课程的可行性,来进一部探讨课程设置要遵循自然性、独特性和兴趣性三种基本原则。同时进一步阐述了中小学体育研学旅行课程的设置,包括中小学体育研学旅行课程设计的主体、课程目标、课程内容三个方面。课程设计的主体为多重主体相配合,包括教育主管部门、学校、生命教育专家、研学基地(旅行社)、家长、学生等。课程目标主要包括情感态度维度和知识技能维度两个方面。 课程内容主要按不同年级进行划分,分别为一到三年级、四到六年级、七到九年级三个类别,按课程主题、活动区域、课程时间等进行分别设置。内容主要包括体育项目技能、户外体育活动体验、生命教育相关知识三个方面。希望通过本文为设计出高质量的体育研学旅行与生命教育相互融合的课程贡献微薄之力,为中小学生的教育发展添砖加瓦。

参考文献:

[1] Cocks, J.(2020). Children Australia Article Family Inclusive practice in child welfare: report of a Churchill Fellowship study tour.

[2]曲晓萍. 当代大学生生命教育问题研究[D].长春工业大学,2018.

[3]张卫民,王兵.从生命教育视角审视和建构幼儿园教育[J].学前教育研究,2019(04):57-65.

[4]白志坚,张杨.“古丝绸之路”的体育旅游发展现状及对策研究[J].山西大同大学学报(自然科学版),2020,36(04):98-101.

[5]王桂忠.通过野外生存教育开展生命教育的探索[J].体育学刊,2013,20(04):93-96.

[6] Hains-Wesson, R. L. , & Ji, K. . (2019). Students' perceptions of an interdisciplinary global study tour: uncovering inexplicit employability skills. Higher Education Research and Development.

[7]袁长林.研学旅行课程资源设计:原则、向度与路径[J].课程.教材.教法,2021,41(02):32-36.

[8]吴颖惠,宋世云,刘晓宇.中小学研学旅行课程设计与实施策略[J].上海教育科研,2021(03):67-71.

[9]邓纯考,李子涵,孙芙蓉.衔接学校课程的研学旅行课程开发策略[J].教育科学研究,2020(12):58-64.

[10]吴颖惠,宋世云,刘晓宇.中小学研学旅行课程设计与实施策略[J].上海教育科研,2021(03):67-71.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号