- 收藏

- 加入书签

基于能量阶梯利用的干化系统支撑低热值污泥焚烧系统热能量自平衡设计

摘 要:污泥焚烧是目前对应污泥处置的四化——“减量化”“稳定化”“资源化”“无害化”要求中最佳的处置路径,采用焚烧工艺,减量化率可达到90%,焚烧后产生的排放产物主要为固废和废气,其中固废主要为一般固废的炉渣和飞灰,两种分别占比99和1%,而废气经过高效的处理系统,可达到生活垃圾焚烧排放的相关规范,甚至可达到更低的排放指标。产生的炉渣稳定化程度较高,后续可作为建筑材料的辅助材料来使用,一定程度的实现污泥的资源化。飞灰经过螯合后也能达到稳定化要求,最终进入填埋场进行填埋处理。所以,经过焚烧处理后的污泥最终的污染物极少,是最佳的污泥处置路线。

关键词:减量化;稳定化;资源化 ;无害化

在众多我污泥焚烧工艺中,有两大技术路线,分别为协同焚烧和自持焚烧。协同焚烧技术路线有以下几种方式:与燃煤电厂的煤粉炉协同燃煤焚烧、与垃圾发电厂的炉排炉协同垃圾焚烧、与水泥窑的回转窑协同水泥原料协同焚烧。自持焚烧技术路线主要是结合污泥干化预脱水,将污泥的入炉含水率达到满足850℃以上的烟气温度后进行独立焚烧,不同的项目根据情况加以不等量的辅助燃料或者不添加,焚烧后的高温烟气再经过余热锅炉提取热量制取蒸汽,用蒸汽再回到前端干化系统进行干化制程,从而实现污泥的热值再利用和自持焚烧的平稳运行。

协同焚烧,受制于掺烧比(一般控制在10%以下)、生产季节性和稳定性、炉膛结焦影响等因素,难以作为长期的处置方式来消纳污泥。而自持焚烧路线的全套系统均是为污泥量身定制的,是目前各城市中最稳定的处置污泥的终端。

污泥自持焚烧系统中的焚烧炉一般采用的是鼓泡流化床,这种炉型的热平衡计算均采用绝热炉膛的热平衡计算方式。干化系统采用间接式圆盘干化机作为计算模型,干化后的污泥以全干化的35%含水率作为设计值。我们设定一系列设计原始条件来建立一套动态的数学模型对整套系统进行分析计算:

焚烧炉系统条件:

其中M-arh=81C+246H-26(O-S)-6W

相应于1kg物料带入炉膛的热量成为入炉热量,考虑空气、热损、不完全燃烧损失等各种因素的物料和热量平衡产生的总热量为计算热量。烟气温度采用绝热炉的计算方法,燃料在绝热条件下燃烧所能达到的温度成为绝热燃烧温度,此时烟气的焓等于入炉热量。

基于以上计算原理并设定各项计算系数,按以下计算方法可得出焚烧炉的结算结果:

根据以上结算结果可知,在污泥干基低位热值低于3535kcal/kg的时候,系统自产蒸汽无法满足干化的需求。

然而干化系统本身可实施的节能措施有限,将单位污泥的蒸汽能耗通过精细化管理达到最佳水平也不能弥补系统蒸汽的不足,所以需要通过综合性的热能阶梯利用工艺来降低蒸汽能耗进而达到全系统的能量平衡。

进一步分析可知干化系统中主要的废热排放载体为蒸发废气和蒸汽凝结水,两者携带的废热中可回收利用部分占总输入热量的90%,能量进行阶梯利用的热量全部从这两者中进行提取并使用。

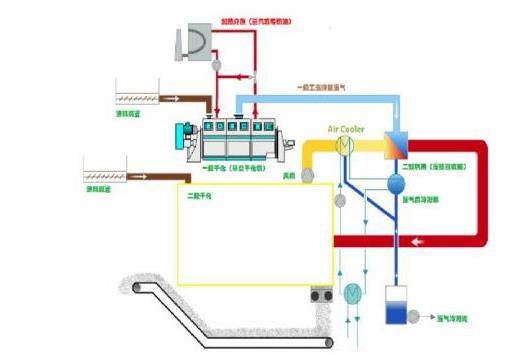

污泥干化系统中热量按其品位高低形成逐级阶梯利用的总体方案为:

将圆盘干化机作为热量梯级利用的第一梯级高品位利用系统,其通过蒸汽间接加热污泥而蒸发排放出来的废气和蒸汽凝结水温度为100℃,采用间接或直接接触式换热的形式将这些废气中的部分冷凝潜热提取出来送到第二梯级干化系统中,再次通过间接换热的方式将提取出来的热量释放出来作为二级干化系统的热量来源。通过这种中间热媒的传递作用,可使用低品位热源的干化系统即可作为能量阶梯利用的第二梯级低品位利用系统。

工艺流程示意图如下:

基于以上的工艺优化,我们将原先单级间接式圆盘干化工艺设计成“一级圆盘干化机+二级带式干化机”的能量阶梯利用组合式工艺,两组干化机的热量进行阶梯利用连接,而物料部分选择分别进入的方式,以达到最灵活的工艺控制方案。

经过优化后的能量阶梯利用工艺,在能量回收率达到98%时,可将单位污泥从含水率80%干化至35%的综合蒸汽能耗降低至0.48t蒸汽/t湿污泥。按本系统的参数,每小时的污泥蒸汽消耗量为4.0t/h,与余热锅炉的产气量相同。也就是说本套系统可不需要补充外来蒸汽即可完成全系统的稳定运行。

结论

对于污泥“干化+焚烧”这种独立的处置路线,达到完整意义的自持焚烧往往需要外来蒸汽或者燃料补充以完成系统的运行,这样即提高了运行成本,又没有达到真正意义上的“资源化”。无论是补充外来蒸汽还是补充燃料,都是间接或直接的消耗燃料,并且在干化过程中造成了能量浪费,属于被动的高碳排放行为。而通过优化后的能量阶梯利用系统,可真正实现污泥处置过程的自身碳利用,达到“煮豆燃豆萁”的效果。

参考文献:

《工业锅炉技术手册-第二册(1)》一九八一年版

王彬全,麻红磊,金余其,池涌,严建华,岑可法。污泥干化焚烧过程中的能量平衡及经济性分析

鼓泡流化床污泥焚烧炉焚烧控制技术研究

污泥干化焚烧过程中的能量平衡及经济性分析

污水处理厂污泥独立焚烧的热力计算方法解析

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-4-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-5-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-5-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-6-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/sqwe/sqwe202204/sqwe202204148-6-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号