- 收藏

- 加入书签

基于输电智能管控模式的工程车辆近电感应防外力破坏装置的研究

摘 要:随着电力工业的发展,输电线路周围经常会有工程车辆基建施工,在输电架空导线周围,工程车辆操作的规范性和合规性对输电线路的安全性和稳定性至关重要。然而,在实际操作中,由于工程车辆在输电线路周围作业过程中,容易发生误操作,导致输电线路遭受到外力破坏,造成设备损坏和安全事故。因此,本文基于输电线路智能管控模式,结合物联网、人工智能、大数据分析、图像传输和三维建模技术,研究了一种工程车辆近电感应防外力破坏装置。

关键词:电力;物联网;人工智能;大数据分析;工程车

引言

随着电力工业的发展,输电线路周围经常会有工程车辆基建施工,在输电架空导线周围,工程车辆操作的规范性和合规性对输电线路的安全性和稳定性至关重要。然而,在实际操作中,由于工程车辆在输电线路周围作业过程中,容易发生误操作,导致输电线路遭受到外力破坏,造成设备损坏和安全事故。为解决这一问题,本研究设计了一种基于输电智能管控模式的工程车辆近电感应防外力破坏装置。该装置可以实时感知工程车辆在作业过程中对输电线路的安全性影响,并通过大数据分析和人工智能识别等技术对工程车辆作业的安全性等级进行评估和预测,从而实现对输电线路的智能管控,保障输电线路的安全和稳定运行。

一、基础理论

(一)输电智能管控模式的概述

输电智能管控模式是基于物联网技术和大数据分析技术的电力系统运行管理模式,它利用智能传感器和智能终端设备,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析,同时将所收集的数据进行大数据分析,以便提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。在输电智能管控模式下,电力系统管理人员可以实时掌握电网负荷、设备状态、故障信息等重要数据,进而进行运行管理、故障处理和预防性维护。

(二)工程车辆近电感应防外力破坏装置的原理

工程车辆在施工现场作业时,常常会接近高压输电线路,由于车体和线路之间存在电场感应,容易造成工程车辆的金属部件和高压线路之间的电击事故,给人身和设备带来极大的危害。因此,研究开发一种工程车辆近电感应防外力破坏装置,对于保障人员和设备的安全具有重要的意义。

该装置主要包括感应线圈、信号处理电路、通信模块(LoRA和4G)、驾驶室端告警模块等组成部分。感应线圈贴附在工程车辆的金属部件上,将感应到的电场感应信号传递给信号处理电路进行处理,经过信号处理和分析,识别出工程车辆吊臂与导线的距离和车辆本身的运动状态,驾驶室告警模块进行声光告警,并向云端发送告警信号,提醒驾驶员和网格管控人员,从而防止电击事故的发生。

(三)物联网、人工智能、大数据分析、图像传输和三维建模技术概述

(1)物联网

物联网是一种通过互联网连接物品的技术,它将传感器、智能设备和网络连接起来,实现设备之间的互联和数据交换。在工程车辆近电感应防外力破坏装置中,物联网技术可以实现感应线圈和控制器之间的数据传输和设备之间的实时通信,提高装置的可靠性和响应速度。

(2)人工智能

人工智能是一种通过机器学习、深度学习和自然语言处理等技术实现智能决策的技术,可以对大量数据进行分析和处理,从而实现对设备的智能监控和管理。在工程车辆近电感应防外力破坏装置中,人工智能可以通过对收集的数据进行分析,识别工程车辆的位置和运动状态,以及判断是否存在电击事故的风险。

(3)大数据分析

大数据分析是一种利用计算机处理海量数据的技术,可以通过对数据的分析和挖掘,发现隐藏在数据中的信息和规律。在工程车辆近电感应防外力破坏装置中,大数据分析可以通过对感应线圈和控制器收集的数据进行分析,从而实现对设备的状态监测和预测。

(4)图像传输

图像传输是一种通过计算机对图像进行分析、压缩、处理和传输的技术,可以将前端采集回来的图像数据实时回传至云端,供云端监管人员进行现场判定。在工程车辆近电感应防外力破坏装置中,图像回传可以对现场的情况进行远程分析判断,识别工程车辆现场输电线路周边作业的安全危险情况。

(5)三维建模技术

三维建模技术是一种利用影像或者点云技术,对架空线路铁塔和工程车辆进行三维虚拟建模的技术。在工程车辆近电感应防外力破坏系统中,通过对车辆和架空线路的实时建模,模拟车辆和架空线路外力破坏的极限条件,动态掌控外破安全风险作业等级及距离,从而有效的管控工程车辆在输电架空导线下的安全合规作业,避免外破事件的发生。

二、系统设计

(一)系统总体设计思路

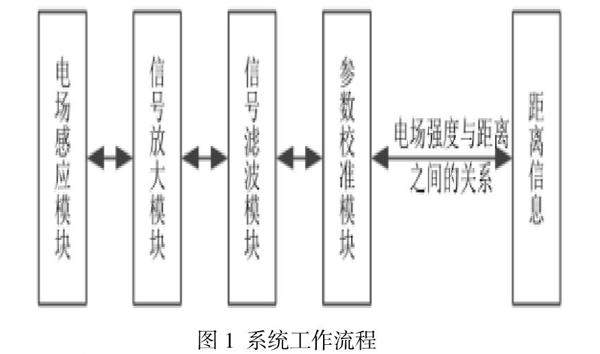

本系统采用物联网、人工智能、大数据分析、图像传输和三维建模技术,结合输电智能管控模式,设计一种工程车辆近电感应防外力破坏装置,系统工作流程如图1所示。该装置可以实时监测工程车辆对输电线路的距离,防止外力对输电线路造成破坏,提高输电线路的安全性和可靠性。

系统总体设计思路如下:

设计一套数据采集系统,通过传感器获取工程车辆距离输电线路的数据,并将数据通过物联网传输到服务器端进行存储和分析。

采用人工智能技术,对采集的电场强度数据进行处理和分析,通过大数据分析,分析工程车辆对于建立工程车辆与输电线路之间的模型,并对模型进行优化,提高模型的准确性和可靠性。

使用图像传输技术,对工程吊车输电线路现场作业情况进行图像分析和判定,根据输电线路的位置和形状,判断工程车辆与输电线路的距离是否安全,如果距离不安全,可立即使用人工发送报警信号。

采用三维建模技术,对车辆和架空线路的实时建模,模拟车辆和架空线路外力破坏的极限条件,动态掌控外破安全风险作业等级及距离,当安全距离不足时,系统判定,声光告警。

(二)系统硬件设计

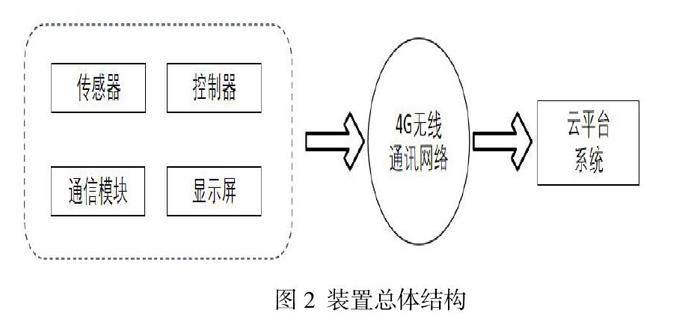

本系统的硬件设计包括传感器、控制器、通信模块、显示屏等组成。装置总体结构如图2所示。

传感器:选择合适的传感器对工程车辆的距离进行检测,并判断车辆此时的运动状态,常用的传感器有电场强度传感器、加速计、超声波传感器和激光传感器等。

控制器:采用单片机或嵌入式处理器作为控制器,负责采集传感器数据、控制通信模块和显示屏的工作。

通信模块:选择合适的通信模块,如Wi-Fi、蓝牙、4G、LoRA等,将采集到的数据通过物联网传输到服务器端。

显示屏:采用高清晰度显示屏,显示装置的工作状态、距离导线的实时距离以及车辆的运动状态。

(三)系统软件设计

本系统的软件设计主要包括数据采集和传输、数据处理和分析、图像回传和三维建模技术的应用以及工程车辆近电感应防外力破坏装置的实现等方面。

数据采集和传输:系统使用传感器对输电线路上的电流、电压、温度等数据进行实时采集,并通过物联网技术将采集到的数据传输到云端服务器进行存储和处理。

数据处理和分析:系统使用大数据分析技术对采集到的数据进行处理和分析,以便实现对输电线路状态的实时监测和预测,并对可能发生的故障进行预警。

图像回传和三维建模技术的应用:系统使用图像回传技术对输电线路周围的环境进行监测,以判断是否有于导线过于接近。同时,使用三维建模技术对输电线路和工程车辆进行建模,以实现对线路和车辆相对位置的三维模拟仿真。

工程车辆近电感应防外力破坏装置的实现:系统通过人工智能技术(电场波形数据库比对识别)对工程车辆与输电架空导线的距离进行识别,并根据其测量的距离数值进行相应的警报和管控。同时,系统通过三维建模技术技术实现对工程车辆和输电架空导线的距离模拟仿真,双重判定原理,保证工程车辆在架空输电线路下的安全作业规范运行。

三、系统实现

(一)数据采集和传输

为了实现工程车辆与架空输电线路状态的实时距离探测以及工程车辆本体的运动状态判定,本系统使用多种传感器对电场强度,位置等数据进行实时采集。传感器的种类包括电场强度传感器、加速度传感器和位置传感器等。采集到的数据经过处理和筛选后,通过物联网技术传输到云端服务器。

(二)数据处理和分析

云端服务器对传输来的数据进行处理和分析,以实现对工程车辆与架空输电线路距离的实时监测和预测,并对可能发生的外破故障进行分析预测预警。数据处理和分析的方法包括数据清洗、数据挖掘、数据分析、数据建模等。其中,数据建模使用机器学习技术,通过对历史数据的分析和学习,建立输电线路电场强度及距离判定模型,以实现对工程车辆近电状态的预测和预警。

(三)图像回传和三维建模技术的应用

系统使用摄像头对输电线路周围的环境进行监测,并通过图像回传技术对可能接近的工程车辆进行远程人工识别和判定。同时,使用三维建模技术对输电线路和工程车辆进行建模,以实现对工程车辆和架空输电线路的三维可视化,距离仿真。这样可以更加直观地判断架空输电线路与工程车辆的危险外破等级,并及时预防可能存在的外破事故发生。

(四)工程车辆近电感应防外力破坏装置的实现

本系统使用近电感应技术实现对工程车辆与架空输电线路的距离感应和安全防护,以保证输电线路的安全运行。通过安装在输电线路上的感应器,可以实时监测工程车辆与架空输电线路的相对位置变化,并对工程车辆进行近电安全感应告警和远程实时防护。同时,系统通过人工智能技术对架空输电线路电压等级和相对距离进行识别和判断,并根据其距离数值进行相应的警报,并利用三维建模技术,仿真工程车辆与架空输电线路的相对位置,多原理判定。通过对本装置的推广和应用,可以在保证输电线路安全运行的前提下,有效避免工程车辆对输电线路的损坏。

四、总结与展望

本文所提出的工程车辆近电感应防外力破坏装置具有一定的应用前景,但还有一些问题需要进一步研究和解决。例如,在实际应用中,如何减少环境对装置电场强度测量的干扰和误测,如何进一步提高图像回传和三维建模仿真技术的精度和速度等。本装置还可以在其它领域进行跨行业应用,如城市轨道交通、道路交通、油气运输管道作业等,实现工程车辆在不同应用场景下的安全智能作业,提高现代化基建工程施工的安全可靠性。

参考文献:

[1]郭圣,曾懿辉,张纪宾,宁小亮.输电线路防外力破坏智能监控系统的应用[J].广东电力,2018:147-151.

[2]王春来,黄勇,李靖宇,等.基于图像处理的输电线路防外力破坏监测研究[J].电力建设,2018,39(10):98-101.

![]()

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号