- 收藏

- 加入书签

应用型本科技能型人才培养课程体系建设探索

摘要:为满足地方应用型本科高校技能型人才培养模式的需求,本文基于应用技术型人才特征、行动导向课程模式的实施现状、学校的师资条件,提出了基于职业能力的课程体系建设策略。基于行业技术内的岗位群整合专业群和专业方向体系,构建课程体系;以理论、实践、素质教育三个系统相互渗透、融合构建课程体系;依据岗位典型工作任务确定课程知识、能力、素质培养目标,重构基于职业能力导向的理实一体化专业课程。

前言

为顺应当前新工科背景下国家职业教育体系整体建构的发展和工业化向信息化时代转型时的人才需求,以及能更好地服务集团公司和贵州地方经济的发展,茅台学院自创建以来就定位为“应用技术型”本科院校,将本科层次的“技能型”人才作为学院人才培养模式的根本目标。

应用技能型人才需有较强的技术思维能力和应用能力,能敏锐地捕获生产、管理一线中的各种潜在问题,并能熟练运用理论知识和技能解决实际问题,将知识转化为现实生产力以及对产品的二次创新,为社会创造直接财富,这和目前绝大多数学术研究型人才有着较大的区别。

基于应用技术型人才的特征,人才的培养不能延循长期固有的学术研究型人才的培养模式和学科型课程体系,必须采用校企合作、工学结合的培养模式,构建能满足其知识、技能、素质教育需要的理实一体化的课程体系,以确保应用创新型人才培养目标的实现。基于茅台集团投资办学背景的茅台学院,“校企合作、工学结合”这个困扰应用型人才培养的桎梏已基本消解,如何有效利用这一优势,构建出具有自身特色的课程体系,成为顺利实现应用型人才培养目标的核心工作,需要我们不断探索和实践。

1.课程体系构建思路

课程体系应根据应用型人才培养目标的要求制定相应规划方案,包括课程目标、结构、内容及培养模式,人才培养计划、教学大纲、教材等各教学要素的总和。课程体系构建需解决两个主要问题:一是实现培养目标所需的课程及其内容的深度与广度,二是各课程的内容、顺序和教学组织实施应如何互相配合和衔接。结合办学层次(本科)、类型(职业教育)和贵州地方经济、酿酒产业、茅台集团发展的实际,课程体系整体构建思路为:(1)基于地方经济发展、尤其是酿酒行业技术领域内的岗位群整合专业群和专业方向框架模式,构建课程体系,实现专业的柔性化设计。(2)按照理论、实践、素质教育三个系统相互渗透、融合的要求构建课程体系,体现“做中学”的教育理念。(3)以就业为导向,课内教学(第一课堂)与课外活动(第二课堂)、社会实践(第三课堂)并举一体化设计课程体系。(4)依据岗位典型工作任务确定知识、能力、素质培养目标,学习任务采用学习情境、学习单元、项目化的结构。(5)根据岗位工作过程和职业活动过程组织教学实施,理实一体,注重教学过程的实践性、开放性和职业性。(6)仿照和再现职业工作环境作为教学场所,学习与工作紧密衔接。(7)实践体系构建以综合实训和创新实训为核心,虚(仿真)实结合。

2.课程体系构建策略

2.1理清专业群体系框架,明确专业整体建设思路

依据贵州区域经济状况,从企业具体岗位和市场需求出发,结合茅台集团特色,加强专业设置的应用性,建立适销对路的专业(群)。以行业职业领域内的岗位群整合设立专业(群),以岗位(群)职业所需知识、素质与关键能力培养构建专业群公共技术平台课;以企业就业岗位需求灵活设立专业方向,以第一就业岗位所需知识、能力、素质构建专业方向课程群及各专业(群)的主干专业(方向)。

专业群中的组成专业(方向)应具有相近的技术领域或专业学科基础,均可在同一个实训体系中完成其基本实践教学,具有较多共同的师资基础和相互支撑的课程内容。如酿酒工程专业群可由白酒酿造(主干专业)、葡萄酒酿造、啤酒酿造等专业(或专业方向)构成,其中白酒酿造又可细分为制酒工艺、制曲工艺、品评与勾兑、质量检验与控制、白酒营销与服务、白酒生产管理等专门化方向。这种专业群建设有利于专业教育资源的集成化,有利于形成实践教学优势,降低实训教学建设成本,是有效解决专业内涵建设长期积累和就业动态需求之间矛盾的一个有效途径。

2.2 依据人才培养模式,确定课程体系结构

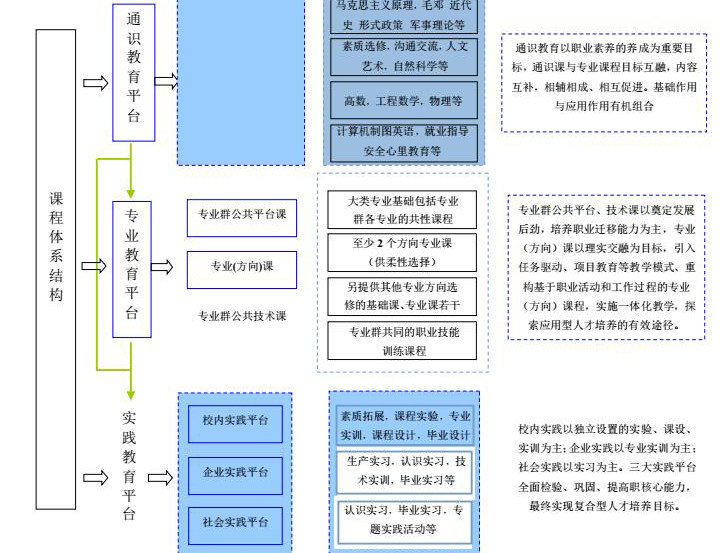

课程体系开发:依据专业群和专业方向,立足职业岗位工作任务,确定课程体系结构和各类课程比例、划分课程门类、排列课程顺序。首先,建立满足国家和人的发展要求的通识课程群;其次,构建以满足一般专业知识和技能的必需要求的各专业公共技术平台课程群;最后,建设满足培养目标岗位要求的各专业方向课程群。同时通识课程群和专业方向课程群均设置选修课,以满足学生的个性化发展和职业性向要求。各课程模块均有理论和实践课程及二者相融的理实一体化课程,课程实施要由课内教学和课外活动两条主线贯穿,辅以社会实践等第三课堂内容。其中课内教学为人才培养主阵地,它由通识基础课、专业群公共平台课、专业(方向)课、实验、实践教学体系构成;课外活动为素质拓展和延伸,主要由各类科技、竞赛、音体美等活动构成,满足人的自主素质提升和社会需求。课程体系框架见下图:

2.3策划通识课程群,促进人的全面发展

通识教育是指通过文学、历史、文化、哲学等知识的传授,扩大知识范围,陶冶情操,增强社会责任感和使命感,使学生获得更加全面和谐的发展。因此,通识课程的构建,除开设一定范围和数量的课程外,还应将通识教育内容纳入到各专业能力和素质的培养过程中。通识课与专业课程目标互融,内容互补,相辅相成、相互促进。通识课程设置中,注重基础知识、综合知识的学习,加强人文素质的培养,突出思维能力的培养。

2.4 构建专业平台课程,奠定职业发展基础

基于职业技术领域典型工作任务分析,形成岗位(群)的知识、能力和素质目标体系。通过设置一组公共技术平台课程,来完成这一目标体系中职业能力必需的基础、共性、全面而扎实的知识和技能培养。公共技术平台课来源于原来的多门课程的重构,侧重于职业素质与综合职业能力的培养,同时进行某一岗位群相关职业技术与技能的教育,着重奠定发展后劲的基础,培养学生职业迁移能力,在专业建设中具有相对稳定的内涵。

2.5基于职业活动和工作过程重构专业(方向)课程,实现理实一体化人才培养

以就业岗位为中心设置专业(方向)课程,以掌握从事第一个职业岗位必需的知识和技能,依据企业一线典型的、真实的生产任务或经过个教学加工的生产任务设计专业(方向)课程。以实践的系统性为主线,构筑富有弹性的可组合的适应市场变化的理实一体化课程。较好的处理教育需要相对稳定和劳动力市场需求动态变化过程之间的矛盾,用必修单元模块组合来保证教育的相对稳定,用选修单元模块组合来保证劳动力市场动态变化和学生的个性化,来满足企业和学生的不同需求。同时适当考虑课程分层,以构建学生职业能力发展的阶梯,满足不同专业、不同个体、不同教育类型层次对同一课程的不同需求。使不同专业和不同需求的学生各得其所,为职业教育不同层次的立交留下课程接口。

2.5.1 建立专业项目化课程体系

基于理实一体化专业课程建构的思路,结合茅台学院实际,以项目化课程的方式构建专业课程体系。即专业课程体系是由一定数目的项目构成,项目即课程,来源于职业岗位的工作任务或经过教学加工的任务,将项目作为课程内容的载体,以系统实践为主线,整合理论与实践,其知识结构来源于职业工作结构。课程门类以项目工作任务之间的区别为边界划分,并按一定的时间和空间合理地排列组合,建立专业项目课程体系。对于知识容量恰当的任务项目直接转换成某一门课程,对于知识容量过大的任务项目进行分解,形成几门课程,对于知识容量较小的任务项目进行合并,形成一门课程。但在合并时要遵循相关性原则和同级性原则。课程学时分配以工作任务项目的重要性和难度为依据,而不是以知识的难易程度为依据。

2.5.2 开发项目化课程内容

课程内容开发是以一系列行动化学习项目为载体,组织、联接课程内容的过程,即把课程的知识、技能分配到不同的项目中去,实现理论知识与实践知识的综合,职业能力与职业态度、情感的综合。为便于教学实施,在项目下设置若干模块,对项目进行细化或分解,明确其学习目标和具体任务,确定课程教学内容,制定课程标准。课程内容中实践知识相对系统完整,理论知识围绕实践知识确定,统筹安排理论知识在各项目和模块之间的方式递进,尽量减少交叉重复。

2.6 打造丰富多彩的选修课程活动模块,满足人的个性化发展需求

课程体系中设定一部分显著变化的强调广泛性、方向性、基础性和通识性的选修课,体现个性化发展需求、职业性向和适应就业市场的灵活性。这部分课程在第一课堂和第二课堂统筹考虑和设计,尤其需关注 “第二课堂”系列课程的探索。“第二课堂”系列课程以学生社团或者个人自主实践为基础,主要包括:产品设计大赛、创业设计大赛、科技制作大赛、专业技术应用大赛等学生课外科技创新和各类竞赛活动形式、以及党团活动、社会活动、道德讲堂、中华传统文化、校园文化等。这是学生自主学习、激发思想的平台,是培育创新能力的基础,既完成了技能训练任务,又可以客观展示学生的知识转化能力和相应的操作技术成果。

2.7 设计综合实训为核心的实践教学体系,强化技术应用和创新能力

实践教学体系由课程实验、单项(单元)能力训练、课程设计、一体化课程的单项(单元)能力训练、综合实训、各类企业实习、毕业(设计、论文)项目、社会实践等主要环节构成。综合实训以“典型工作任务和完整工作过程”的思路精心设置,体现典型工作任务的完整清晰的技术路径和教学实施途径,综合实训的教学环境为真实或仿真的职场环境。通过一组相互关联的综合实训项目将单项、单元能力的实践融入具有完整工作过程的典型工作任务的完整过程中,其训练过程就是企业员工在企业完成工作任务的过程,按照企业的管理模式进行“项目”教学管理。使学生通过综合实训项目的训练,形成职业领域应具备的综合职业能力。

3. 课程体系建设的保障

3.1 建设“双师型”教师队伍,支撑行动导向课程开发和实施

开发出富有应用技能教育特色的课程,就必须使教师成为“双师型”教师,构建来源于企业、行业技术专家参与的双师结构团队。采取请进来和走出去的方式建设“双师型”教师和双师结构团队。

3.2 构建企业主体参与的课程开发团队,保证职业活动课程开发质量

基于职业活动课程的内涵决定必须采取校企合作开发课程的方式,因此,课程开发应该是由职业教育的课程专家领衔的,由学校教师和行业技术专家共同组成的课程开发团队,将企业人才的实践知识、工作经验等重要内容融入到课程教学内容中去,实现课程内容和企业岗位的零距离衔接。

3.3 持续完善教学条件和资源,奠定有效教学实施的基础

建设实践教学体系完成的实验、实训室,营造具有真实职业情境特点的教学、实训环境。其中,教学资源的开发是一项重要而艰巨繁重的任务。如开发特色教材、课件、录像与照片等用于呈现教学内容的资源;开发案例、优秀作品、企业资料等支持教学内容呈现的资源;开发教学过程设计案例、项目任务书等用于引导教学过程的资源;开发仿真操作软件、设备、实训工具等用于学生操作训练的资源。

3.4 打造新型的教学管理模式,适应行动导向课程需要

高校现行的学科性教学管理模式在一定程度上制约了行动导向项目化课程的实施。项目化课程开发团队不易汇集分属各专业学科人才和归属不同的教学资源,并且项目化课程教学的工作量远大于传统学科性教学工作量,按课时付酬的分配制度也难以调动教师进行项目教学的积极性。因此,打造新型的教学管理模式,按项目整合教师团队和实训资源,合理计算教学工作量,才能有效推动行动导向项目课程的实施,培养应用型技能人才。

4.结束语

课程体系建设是一项需要坚持不懈、不断完善的长期工作,不会一蹴而就,需要全体教职员工在教育教学实践中努力思索,不断探究,真正探索出富有茅台学院特色的应用型技能人才培养的课程体系,成为应用技术教育的示范院校,成为酿酒产业人才培养高地。

参考文献:

[1] 严丽纯, 陈循军, 黄云超, 等. 校企产学研合作促进应用型本科人才培养的探索与实践[J].高教学刊,2022(9):139-142.

[2] 曾永卫,林志刚,杨晓彪.应用型本科院校课程体系顶层设计的探讨.湖南工程学院学报,2007年9月第17卷第3期,65-67.

[3] 张泳. 应用型本科院校师资队伍特色发展的内涵、意义与途径[J].教育评论,2017(1):115-118.

[4] 夏青. 新工科背景下应用型本科人才培养质量保障机制的构建探析[J]. 创新创业理论研究与实践,2022(9):155-157.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号