- 收藏

- 加入书签

山海经地理方位考证之三十

摘要:根据存世的中山经方位及距离的描述,分析考证未经更改的山经-中次二经地理方位的原始位置。

所幸,存世的中次二经并未对原始山岳的数量、排列、方位、走向,以及各山川的间距、累积距离进行更改,只替换了山峰的名称,这给复原的分析工作创造了许多便利。

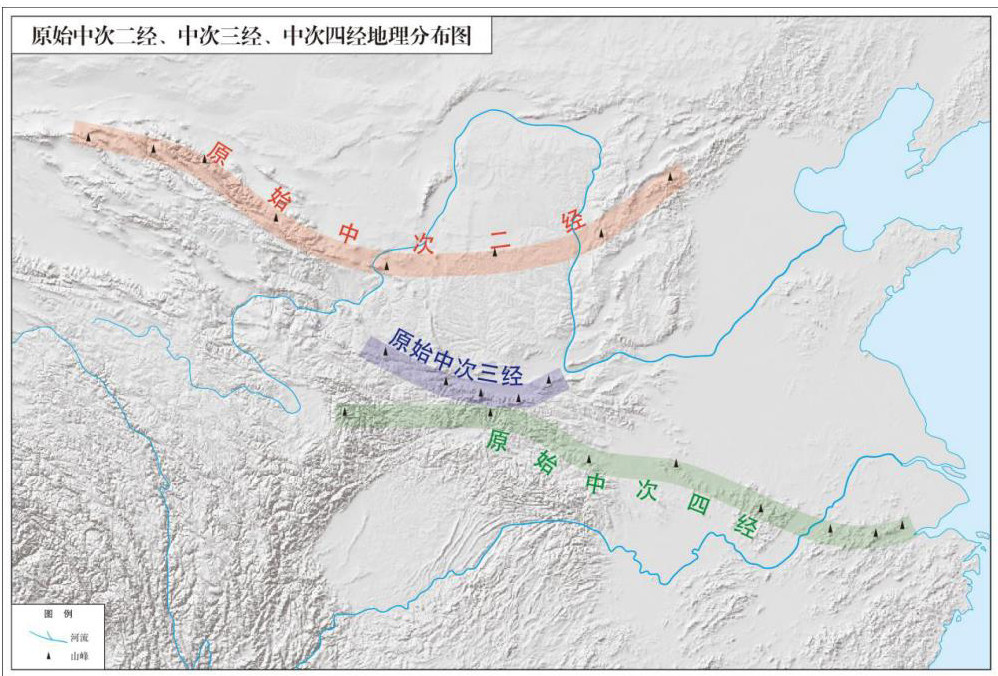

根据山经其他篇章的叙述风格及山川经脉的分布规律,以及山海经-山经原始勘探、编撰者追求完美的执着理念,可以推演出原始记录中次二经的地理方位。还原后,原始的中次二经分布图如下。

中次二经原著起始山岳是中国山西省忻州市五台县,太行山脉五台山北麓的万年冰。

“又西南二百里”,向西南约二百二十公里,是中国山西省吕梁市方山县与交城县交界的吕梁山主峰,北武当西的关帝山。

“又西三百里”,又向西约三百四十公里,位于陕西省榆林市定边县新安边镇宋山北部,白于山脉中部的龙头山。

“又西三百里”,又向西约三百二十公里,是宁夏回族自治区 白银市靖远县,屈吴山与乌鞘岭交汇处的松山。

“又西三百里”,又向西三百一十公里,是甘肃省张掖市山丹县,祁连山脉冷龙岭西麓的茶条沟岭。

“又西二百里”,又往西约二百三十公里,是青海省海北藏族自治州祁连县央隆乡北部,祁连山脉走廊南山的陇孔山。

“又西百二十里”,又往西一百三十余公里,是甘肃肃北蒙古族自治县,祁连山脉托来南山的野牛台。

“又西一百五十里”,又向西一百六十余公里,是甘肃省肃北蒙古族自治县西部,阿尔金山脉、祁连山脉党河南山交汇处的野马山。

此处已是青藏高原的西北边缘,作为山川经脉的尽头,符合古人对山川排列的理想构思。

“凡九山,一千六百七十里”。按算术累积,应该是一千五百七十里。在中次三经原始记录的考证中,将分析为什么记录的各山川间距累积会与最终表述的数值不一致。

记录的间距折合成方圆里,与推测地理方位的实际长度一千七百多公里接近。

现在存世流传的中山首经采用了长度单位的“里”,即华里,约是公里长度的一半,与山海经-山经的其他篇章不一致。其他山经,东、西、南、北山经,以及原始记录的中山首经至中次四经,均采用作者命名的“方圆里”作为长度单位,而一“方圆里”约等于1.1公里。

既然山海经-山经-中次二经原稿的山川经脉从当今中国山西的太行山脉起始,那就展开探讨一下《列子》“愚公移山”这个寓言故事的真实含义。

宣扬道教精神,诠释玄天上帝对于教众的终极关怀。告诫世人,精诚所至金石为开。也即专心诚意去做事,能感动苍天。这是其一。

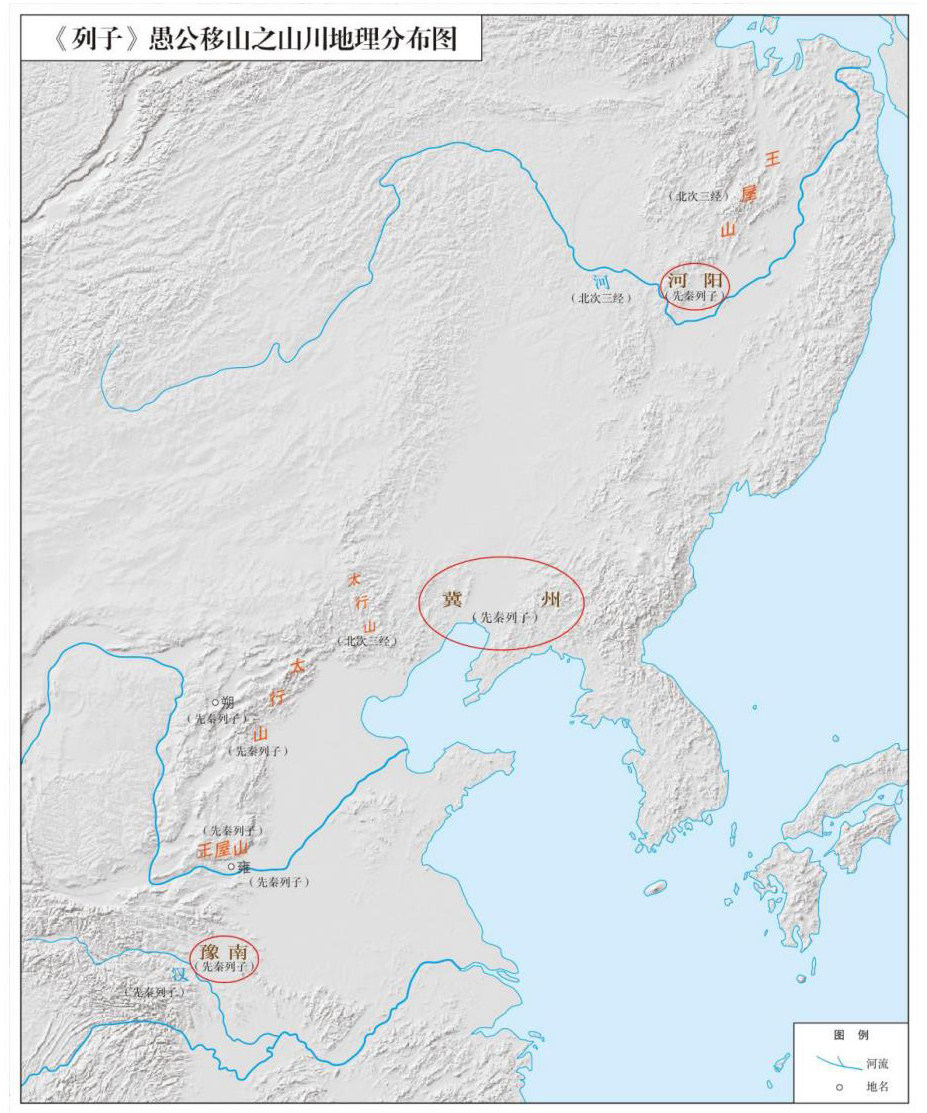

又其二,王屋、太行二山并非原始存在,只是别处迁移而至。为了更直观分析,可以参考《列子》愚公移山的山川地理分布图。

愚公感动上帝以后,上帝就命令夸娥氏二子将这两座山“一厝朔东,一厝雍南”。从地理方位上看,移动以后恰恰是现今的位置。北太行山在山西省朔县,即“朔”的东边。周朝雍伯被封于雍国,故列子所在的先秦时期,雍国在河南省沁阳县,王屋山是中条山的分支山脉,位于山西晋城市阳城县,即“雍”的南面。其实,我们祖先不能搬运大山,但是将当时聚居区域中相当重要的两座山脉和地理分界线进行重新命名,倒是很有必要。对于那个时期的古人来说,最神圣的名字当然是来自山海经这部神授天书。山海经-山经-北次三经载有“北次三经之首,曰太行之山”, “又北百里,曰王屋之山”。经考证,北次三经记录的“太行山”即大兴安岭西南端的七老图山,在中国辽宁南部。“愚公移山”中说“太行、王屋二山,方七百里,高万仞。本在冀州之南,河阳之北”,而先秦时期《尚书·禹贡》中记载的内容,冀州包括辽宁省的大连、丹东、葫芦岛、锦州与内蒙的赤峰。有可能更早的西周,冀州只涵盖了辽宁地区,因为当时山海关内到中原地带还是狄的势力范围。而此正好与“太行山”原来位置在“冀州之南”对应。北次三经描述的“王屋山”乃俄罗斯的布列亚山, 同时将中国的黑龙江,也即俄罗斯的阿穆尔河称为“河”。列子所谓的原始“王屋山”在“河阳之北”,其中的“河阳”指俄罗斯的犹太自治州,对应黑龙江以北、布列亚山以南地区。山之南或河之北为“阳”。 秦汉始置的河阳,在今孟州一带,该地名也是借用了山海经中的古地名。如果列子所指的“河阳”是黄河以北的孟州,那么其北边就是现今的王屋山,根本无须搬动!

古人编一个寓言故事,只是想让借用山川名称这个并不光彩的事实,变得名正言顺而已。如果搬移了原来的太行、王屋二山,则从愚公所住的布列亚山北边的“北山”,经三江平原、东北平原、华北平原至豫州南部的南阳盆地,就没有高山阻隔,一路通达,符合《列子》“愚公移山”指明的结果:“指通豫南,达于汉阴”。南阳盆地位于汉江(汉水)北岸。南阳历史文化厚重,是楚汉文化的重要发祥地。东周早期,境内有申、吕、楚、鄀、蓼、邓等国,是当时中原的经济文化中心,世人向往的繁盛之域。《列子》成书在先秦,“愚公移山”寓言故事的流传时间必然于更早的东周。寓言故事编写日期,应该与流传下来的太行山、王屋山、河阳等命名同期。

九州的概念,最早出现在《周礼·夏官·职方氏》: “河内曰冀州”,此处提及的“河”显然不是指黄河,而是山经-北次三经记录的黑龙江,在俄罗斯称阿穆尔河。此时,“冀州”偏隅于中土东北一角的辽宁。往后有《吕氏春秋·有始览·有始》曰:“两河之间为冀州,晋也”。其中的两条河分别为黄河和黑龙江。这时候冀州的范围扩大到河北。到了汉代《尚书·禹贡》曰:“冀州”,“济、河惟兖州”,…. “黑水、西河惟雍州”。唯一“冀州”没有确切定位。历代史学家都认为是为了突出“冀州”的重要性,因为位居正中。其实恰恰相反。从历代对山海经文献性质定位就不难发现形成此种现象的原因。周朝将山海经视为具有实用价值的地理书,到了汉代,山海经逐渐被归类为巫卜星相之书,明清称它为专讲神怪的奇谈怪论。在这种意识的指导下,汉代《尚书·禹贡》的编写者当然会认为黑龙江这条“河”不知所云,自然也就无法确切定义“冀州”的方位。

参考文献

1、中国分省系列地图册,中国地图出版社,杜秀荣,2016.3

2、山西省地图,中国地图出版社,芦仲进,2021.01

3、中国地理全图,中国地图出版社,吉小梅,2020.01

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号