- 收藏

- 加入书签

探索音乐可视化在初中美术教学中的实践方法

摘要:从画面节奏感入手,利用不同的策略探索音乐可视化再美术教学中的实施渠道。以“手绘学习笔记”一课中的“手绘线条”教学片段为实例,尝试通过类比理解、观乐听画、实践活动、评价互动等教学环节,实现音乐可视化和初中美术课堂教学的有机结合,培养学生的思维可视化转变能力,促进美术学科核心素养的发展和提升。

关键词:音乐可视化;初中美术;线条

引言:

在新修订的艺术课程标准中对中学生艺术课程核心素养提出了一定的要求,对中学生的审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解都提出了要求。本文在实践过程中利用《大鱼》作为音乐可视化课程的依托完全满足新课标对中学生艺术核心素养提出的要求。作为用来表达人们的思想情感和反映现实生活的另一种意识形态——音乐,音乐与美术之间是可以进行相互联系的。

一、音乐可视化教学研究

苏珊朗格认为人类的情感会在艺术的创作中表现出完整的知觉形式。故而,音乐与美术同为艺术学科且有着许多相通之处。对于我们的学生来说感知乐曲和感受绘画两者之间其实是可以互通的。人们以五官感受世界,感官信息汇聚大脑认知世界,在这一过程中,两种感觉同时发生互相影响被称为“通感”。在人类的通感过程中,听觉和视觉的相互之间作用往往是最为方便快速地,如果我们在赏析音乐和创作画作时把听觉与视觉相互交融,那么我们就可以感受到音乐中蕴含的画意,绘画作品中蕴含的韵味。

是以,在教学过程中,本文记录了课堂过程中将音乐与美术结合的想法实施的一节课程。首先想到的就是——可视化,可视化的过程与美术创作的过程其实是如出一辙的,均是将思维、情感等抽象的内容以二维或三维的方式展现出来,这是一个心智处理的过程。曾有实验表明,视觉的刺激比听觉的刺激更为强烈,有时候当音乐的意境比较高深之时,如果用影像的方式辅助表达,会将更加形象刻画的更加容易理解。音乐可视化就是视听结合并呈现出来,在这个过程中,一般会运用计算机、多媒体等信息技术手段对音乐表达进行一种非主观的解释和判断。

目前可视化这一领域主要是在计算机图像处理技术上的发展(图一),属于理性的数据处理,而在本次的实践中则不同。同学们的大脑不是电脑,同学们是一个个独立的个体,他们在对音乐进行可视化的心智处理过程,就是构造性意象的创造过程,这个过程中会因为每个人的思维想法不同而存在差异。本次实践的基本原则就是尊重学生个体差异,主张培养学生对艺术创作的积极动力,运用感性观察世界,探索自我。将音乐可视化运用进初中美术课堂教学中,就是鼓励学生在接受听觉信息之后内化为自身的主观意识,再通过抽象的表现手法将自己的体会进行可以用视觉看到的方式进行表达。

二、音乐可视化在美术教学中的实施框架

音乐可视化在本次美术教学中的实施框架:首先是结合音乐课程内容,加强音乐与美术学科之间的融合,寻找音乐与美术学科、视觉与听觉之间的共通之处。其后,利用艺术作品作为辅助理解,观乐听画,培养听觉与视觉的通感。之后教师引导学生进行造型表现的操作实践,学生进行完音乐可视化操作后,紧接着实施实践活动中重要的一环——评价与互动,教师对学生音乐可视化的作品进行积极的点评,并鼓励学生以音乐视觉化的方式进行艺术创作。

三、音乐可视化在美术教学中的实践方法

(一)寻求共同点,培养共鸣

伟大哲学家黑格尔曾也留下过一些关于艺术的只言片语,他认为音乐与绘画时密切关系、音乐与绘画是密不可分的。本文认为音乐和美术的共同点尤其体现在专业词汇的互通上。比如,在色彩与音乐的关系中,以前有音乐家感慨:色彩是看得到的声音。色彩是存在于绘画中的基本属性,但放在音乐里来看也未尝不可,在音乐的专业术语中也出现了“和声色彩”一词。也有画家说:“所有色彩像和弦般共鸣合唱。”而本文中相关的这节课结合课程内容会将音乐与艺术两者的共同点、共鸣重心放在线条上。音乐是一种时间艺术,有音乐教师在课堂中如是说。音乐的旋律可以体现在纵向的音程距离的关系与在横向的时间变化关系上,就像是在不同位置上、在不同的时间节点来进行线条的勾画,最为直观音乐旋律的表现就是音乐五线谱。因此,本文从音乐的强弱递进表现出的不同音轨与绘画中会出现的最基础的线条进行类比的教学,可以使学生更易掌握和理解线条的魅力。

实践一:类比理解

类比可以理解为是一种通过我们已经知道的事物与它有着某些相同特点的事物放在一起进行比较类推的方法。基于新修订的艺术课标,初中教学七年级美术与音乐都处于刚入门的学情,要加深中学生对音乐感性特征和审美特质的感知、体验与理解,提高音乐欣赏和评述能力让中学生对音乐有较浓厚的兴趣。能运用传统与现代的工具、材料和媒介,以及习得的美术知识、技能和思维方式,创作平面、立体或动态等表现形式的美术作品,提升创意表达能力。故在学习过音乐的音程高低内容之后进行安排了“手绘线条”的美术课程,学生可以基于已知的音乐“线条”知识对美术“线条”进行类推。

五线谱上的线条——音高与音低,音符的变化从弱渐渐向强变化(图二),再从声音的高点转向低点,形成了一条像绘画过程中出现的弧线一样的音乐线条。不过这只是我们对音乐线条的一个初步的认识,真正难以绘画的并不是利用音乐的强弱高低变化做出音乐的线条,而是如何利用音乐的变化随之变化绘出和谐的可视化线条。如果我们把每个音乐小句子的可视化线条都做得过于浮夸,会对绘画线条所绘制成的图案总体的结构感造成不利影响。音乐类比绘画就是要根据音乐的强弱高低绘出有粗与细的对比的线条,而且一条线条中就可以呈现出有粗细的变化,每一个点元素就是音符连接构成就像从弱渐强的线条;也可以是粗细线条的搭配,形成减弱或渐强地效果。

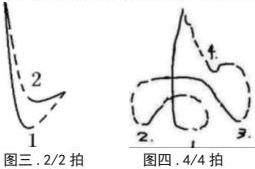

节奏的线条——律动,在这里的讲解可以结合同学们之前在课上学习过的学过的音乐指挥的手势进行理解。在音乐的合唱或合奏时,本场音乐的指挥者常用指挥棒或徒手打拍的方式,来展现音乐的节奏。同时以适当的速度在空间中画出图形,暗示强弱缓急。指挥的动作要富有弹性,刚柔并济。同学们都学过的2/2拍(图三)与4/4拍(图四),手中拿笔将其画在纸上可以发现,两者的线条波动弧度的差别。从而,同学们能够理解到节奏越快,线条波动弧度越大;反之,节奏缓慢,线条则平稳。除此之外,也可以用线条的疏密表示节奏。这里可以用鼓点节奏去进行类比理解。打鼓者挥动一下鼓棒会在空间中形成一条线(残影),以此为纵向表达,以时间关系为横向表达,那么鼓点越快,画出的线越密,鼓点越慢,挥动鼓棒相隔时间越长,则线条越疏。

(二)听觉与视觉的通感

当同学们能够理解音乐与美术之间的共同点之后,就相当于在两个学科之间开了一扇门。而现在要做的就是打开这扇门,让同学们可以透过打开的门看到门地另一边。新艺术课程标准中提到要培养中学生热爱中国音乐文化,能从中汲取民族文化智慧,坚定文化自信,领略世界音乐文化的多样性,包容不同音乐的表达方式,尊重文化差异。培养或者说启发学生的通感,可以采用欣赏启发的方式。在美术教学过程中,艺术作品可以作为辅助手段帮助我们引导学生直观感受一些无法理解地问题。就像品王维的画,可以感受到“画中有诗,诗中有画”,体会到美术与文学的互通性一样,在课堂中听音观画,欣赏名家乐曲与画作,从而体会到两者之间互通的“意境”。北大的知名教授赵鑫珊先生曾评价《E大调钢琴三重奏》,莫扎特先生的这首曲子可以让人感受到水彩画做中的画面感。在本次观乐听画之旅中,教师也希望同学们能从音乐的变化中寻找画面感,也能从画面中体会韵律。

实践二:观乐听画

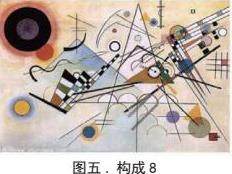

提到音乐与绘画的通感,必不可少地要提到康定斯基。画家康定斯基就具有听到声音就会看到色彩、看到色彩就会听到音乐的通感能力,对于他来说,这不是想象而是现实。这种通感能力并非每个人都具备,但我们每个人都有想象的翅膀,帮助我们遨游在艺术海洋。基于艺术课程标准新修订版本要求中学生热爱中国音乐文化,能从中汲取民族文化智慧,坚定文化自信;领略世界音乐文化的多样性,包容不同音乐的表达方式,尊重文化差异所以在课堂中我们先欣赏康定斯基的《构成8》(图五),据说康定斯基在关怀是那个瓦格纳的歌剧《罗恩格林》时初次体验到音乐与色彩的通感,此后他致力于将音乐的观念嫁接到美术上。他认为如果把色彩比作是键盘,那么一直注视着它的眼睛就是音乐的和声,而灵魂是具有许多琴弦的钢琴,艺术家的存在则是为了使灵魂鸣响而弹奏着它的手。康定斯基的作品命名也会选择美术与音乐为一体的名称,他还有《时髦女低音》、《粉色的音调》等音乐性极强的绘画代表作。

在课堂中了解了最具代表性的画家及艺术作品后,教师可以请同学们尝试着将音乐与画面结合感受。比如,播放大自然的声音音效,风声、闷雷声为其选择教材中对应的天空。再比如教材中的两幅树——梵高的用扭曲的线条表现的树、伊莱思·布鲁斯特用单纯的竖线表现的树林,听音乐《桑巴》与《寂静的森林》,请同学们为这两首音乐选择适合的画面,将前一部分中对线条的理解运用在对画面与音乐的感知中。

(三)动笔创作是实践的唯一途径

实践永远具有艺术性。实践本身就是通过线条、形状等元素来直观表现存在亲爱的一种有意义的形式,并是以艺术为目的的。在艺术新课标还要求初中学生要理解美术对个人发展、社会进步及构建人类命运共同体具有独特的作用,进一步提升综合探索与学习迁移的能力。在同学进行音乐可视化实践操作之前,教师应明确目标要求,讲明本课中前面举出的音乐可视化的艺术创作案例——康定斯基的作品,属于纯抽象创作,强调主体意识,完全不受客观自然物象的局限于约束,他追求的是对物品进行极端的抽象概括,是一种纯形式化,是把具体的事物进行几何化概括,是对物品的极端的简化。这种抽象方式在课标中是被鼓励并提倡的。但是鉴于同学们处于初中阶段,对于抽象概念的比较陌生,教师可以提倡同学在音乐可视化绘画中进行半抽象的尝试,这样既可以保留就是规定的物象的本质特征,又可以在学生的脑中经过大胆的想象进行夸张和其他的变化。

实践三:手绘线条实践

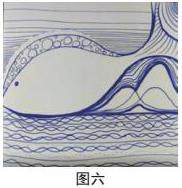

本次手绘实践以线条为主要创作元素,根据同学需要可以进行色彩等方面的叠加运用。播放同学们熟知且喜爱的流行音乐,激发学生创作热情。本课选用周深的《大鱼》为创作音乐,请同学们用手绘线条尝试用不同的线条将这你听到的这首歌中的韵律或场景描绘在纸上,为《大鱼》这首歌绘画一幅单曲封面。简单概括本次课程线条画的画面要求,对音乐进行可视化创作,在画面中的线条要有课堂过程中讲到的几点——粗细变化表现歌曲强弱、波动弧度表现律动(即直线与曲线对比)、疏密变化表现节奏。实践过程中,第一遍音乐同学们就开始用铅笔创作,同时播放老师跟随音乐创作手绘线条画的场景,结束后简单讲解教师对这首歌的感受与理解:听着歌就会回忆起《大鱼海棠》电影中鲲的形象,不由自主地将它的形态画了下来;在歌曲中,就像看到大鱼飞跃过山山水水,所以简单地用线条表现了山的形象;用横直线排布表现了安静的天空,用波动较小的波浪线表现了海面;这首歌的音乐律动舒缓,所以整幅画面没有采用非常激情的线条……这就是我看到的《大鱼》这首歌(图六)。关闭视频,强调每个人都有自己的主观想法并基于今日所学,结合听觉感受,脑海中的想象,创作属于你的《大鱼》歌曲封面。

实践四:评价互动

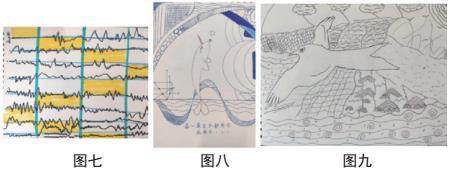

最终的评价互动中强调尊重学生个体差异。艺术创作面前没有标准答案,鼓励学生进行想象创新。一方面,请个别同学像老师一样讲一讲创作的线条与听到的音乐的联系,是自评,是讲述音乐可视化的正向信息表达方式;另一方面,请同学点评“哪一幅画能让你也产生《大鱼》这首歌的画面?”,这一种方式则是同学互评,是对音乐可视化的逆向通感的评价,看看画面是否能引起观者共鸣。而在教师评价环节,除了要注重差异的原则以外,更应注重对创意的评价。手绘线条画面的构图以及线条的运用固然是本课的学习重点,但对于青少年美术教育的创新意识培养与鼓励不可忽略。比如课程中,同学们在互评阶段对于A同学的作品(图七)抱以不理解态度,但A同学在创作过程中全程投入,创新地使用心电图式的线条去表现自己听到的音乐律动,值得肯定与表扬的。不经如此,他还采用了浅蓝色与浅黄色同样用线、面的方式表达了他感受到的情绪——平淡而静谧。还有B同学的画面(图八)线条还创意地采用了数学的数轴线条,纤细而有规律,这也体现了B同学理性的性格特征。C同学的作品(图九)在物象的选择上完全区别于其他同学的大鱼,而是选择了鹏的形象,因为他说听到了自由飞翔的感觉。他的画面大量着墨于画面背景的连绵不绝的山脉,线条丰富装饰性强。

结束语

在初中美术教学中探索音乐可视化的实践是很有必要的,音乐可视化教学可以锻炼学生的对音乐抽象思维和进行不断进行新的绘画表达方式的创新,符合新课标对美术教学的需要。希望本文对音乐可视化的探索可以对其他的教育工作者提供一定的帮助。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育艺术课程标准[S]. 北京:北京师范大学出版社, 2022.

[2]诺莉亚(李大可译).观乐听画的瞬间:音乐与美术的交响[S]. 济南:山东画报出版社, 2011.11

[3]鲁道夫·阿恩海姆(郭小平等译).对美术教学的意见[S]. 长沙:湖南美术出版社, 1993.7

[4]武宇璇.中国古典音乐可视化设计研究[C].北京交通大学,2020.

[5]屈子吟.浅谈音乐可视化在现代的应用可能性[J].大众文艺,2021,(01):41-42.

[6]在音乐可视化教学中发展美育自觉——访佛山市顺德区容桂泰安小学陈燕校长[J].教育信息技术,2021,(11):7-8.

[7]曹奔.音乐可视化在互动艺术领域的应用研究[J].艺术品鉴,2022,(24):157-160.

[8]罗玉树.音乐可视化的文化性表达研究——以《Goombay》音乐可视化为例[C].南京艺术学院,2022.

[9]李鹏程.从结构聆听到音乐可视化[J].北方音乐,2022,(03):121-130.

[10]在音乐可视化教学中发展美育自觉——访佛山市顺德区容桂泰安小学陈燕校长[J].教育信息技术,2021,(11):7-8.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-4-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-5-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-5-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-6-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c8d9/c8d9202331/c8d9202331569-6-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号