- 收藏

- 加入书签

初中生物实验探究专题的高效复习策略

摘 要:本文通过分析初中生物会考中实验探究题,通过重视实验探究题考查的基本概念和基本技能掌握,找准会考实验探究专题中的重点,突破会考实验探究题难点,完成高效复习目的。

关键词:实验探究题;高效复习;科学探究;变量

实验探究题是初中生物会考的一种重要题型,也是试卷的压轴题,其鲜明特点是分值高,内容开放。这类题目考查学生在实际问题情境中运用相应的生物学知识解决实际问题能力。虽然解决问题用到的知识很基础,但由于题目的情景对学生而言往往比较陌生,考查学生对确保实验数据或结果可靠性的实验操作方法及其操作蕴含原理的理解、利用数学方法科学地处理数据以及使用图表等数学形式形象地表达实验结果的能力,答题的科学素养要求较高,所以实验探究题是学生在答题中最难把握的一类试题。

生物会考实验探究专题高效复习要如何开展呢?教师在复习当中应有针对性做好以下两点:

一、高效复习要重视实验探究题考查的基本概念和基本技能

实验探究题考查的基本概念和基本技能是考试的主要考查内容,学生对实验探究题的解答最终来自于双基的掌握情况,通过对近年来各地市会考试卷和质检卷的学生答题质量分析,发现学生答题失分与复习策略存在误区有关,如不注重双基、侧重练习;不注重过程与方法、侧重结果;不注重归纳、侧重传授等现象。

(一)高效复习应让学生熟记掌握科学探究基本方法、过程以及基本要求。

1.科学探究有3种基本方法:

(1)观察法。(2)调查法。(3)实验法。

2.如何区分3种方法:

(1)观察法:客观观察、记录,不加入任何主观的想法,不对观察对象造成任何干扰。

(2)调查法:调查其种类、分布、数量等,对调查对象进行某一方面的数据收集并进行分析。

(3)实验法:为了探究某个未知问题,设置单一变量,并探究单一变量对实验结果有何影响。

3.实验探究的过程以及基本要求:

(1)提出问题:尝试从日常生活、生产实际或学习中发现与生物学相关的问题。尝试书面或口头表述这些问题。描述已知科学知识与所发现问题的冲突所在。

(2)作出假设:应用已有知识,对问题的答案提出可能的设想。估计假设的可检验性。

(3)制订计划:拟订探究计划。列出所需要的材料与用具。选出控制变量。设计对照实验。

(4)实施计划:进行观察、调查和实验。收集证据、数据。尝试评价证据、数据的可靠性。

(5)得出结论:描述现象。分析和判断证据、数据。得出结论。

(6)表达、交流:写出探究报告。交流探究过程和结论。

(二)高效复习应着眼于“双基”的要求,找准会考实验探究专题中的重点,以此指导学生精准答题。

1.重点考查学生对控制单一变量原则的理解。即一组对照实验中,只能以研究的条件为唯一变量,其他条件应相同,这样才能排除其他条件对实验的干扰。例如:在鼠妇实验中,除了光照变量外,鼠妇的种类、大小、发育程度、活泼程度等条件都应该尽可能相同。

2.考查学生对设计对照实验中对照性原则的理解。对照实验的设计是消除无关变量影响的有效方法。因此,科学探究实验的设计必须要有对照性原则。例如,鼠妇自然状态下多分布阴暗环境中,所以在实验中,光照组为实验组(即改变了自然状态下的某一条件的组别),黑暗组为对照组。

3.考查学生对探究实验中重复性原则的理解:例如,在鼠妇实验中,如果只用1只鼠妇做实验,实验结果偶然性大,没有说服力。应该用多只鼠妇(如20只),避免偶然性。例如,一个组的数据可能误差较大,可以把全班各组的数据收集起来进行统计,减小误差。

例如(2019·厦门质检)利用入侵植物防控入侵动物,以害制害,是一种有良好应用前景的生物防治措施。某兴趣小组研究入侵植物薇甘菊对入侵动物非洲大蜗牛的触杀作用。具体做法如下:①将长势相近的非洲大蜗牛均分成A、B、C三组,每组60只;②A、B组分别喷等量浓度为1.0g/mL、2.0g/mL的薇甘菊提取液,C组喷等量化学药剂;③各组均每6小时喷1次,每次2mL,30分钟后观察;④各组保持相同的温度、湿度;⑤每组设三个重复组;⑥连续观察6天,记录触杀非洲大蜗牛的数量。

(1)该实验中,与控制无关变量有关的步骤有___(填序号)。

(2)用于绘制曲线的蜗牛触杀数量,应为三个重复组测得数据的_____。

(3)设置C组的目的是比较_______的触杀效果。

解析:(1)(2)(3)题考查的就是科学探究的控制单一变量、重复性和对照性原则。

因此复习教学时要引导学生仔细审题、分析实验设计方案、根据实验探究的“三大原则”重点,把握题目规律并准确表达以提高解答实验探究题的效率。

二、高效复习要重视突破会考实验探究题难点,培养有效解题方法,快速提升解题能力

科学探究是学生积极主动地获取生物科学知识、领悟科学研究方法而进行的各项活动。其中实验探究涉及到形式逻辑、辨证逻辑、批判性逻辑和发散逻辑等高阶思维方式和思维习惯。

高效复习必须解决实验探究题的难点内容,有效地指导学生解答实验探究类试题,将抽象的科学探究方法转化为学生解决探究问题的有效工具,从而提升解答探究题的水平。

(一)会考难点考查学生利用数学方法科学地处理数据,以及使用图表等数学形式形象地表达实验结果的能力。近年来,会考实验探究题基本上以大段文字表述结合直观性强的图表考查学生应用相关知识的能力及信息提取能力。复习教学中如何让学生能简单明了知道图表的传递信息,能快速准确地利用图表传递信息解题十分重要。

下面是实验探究题中图表复习教学实例:

1.读图步骤:

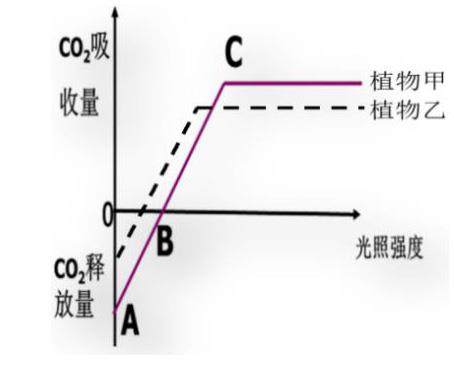

(1)先理解横纵坐标的含义。例如,右图中横坐标表示光照强度,纵坐标表示二氧化碳的释放量/吸收量。

(2)要理解曲线的代表含义。例如图中的实线和虚线分别表示植物甲和乙。

(3)看曲线的变化趋势,明确特殊点的含义。如果是多条曲线的坐标图,还要找出彼此的联系,分析曲线之间产生差异的原因。右图中,植物甲在一定范围内,随着光照强度增强,二氧化碳由释放变为吸收,且吸收量随着光照强度的增强而增大。到达一定光照强度后,光照强度继续增强,二氧化碳吸收量不变。

(4)分析曲线变化的原因。右图中,植物甲在A点时光照强度为0,光合作用为0,有呼吸作用,二氧化碳为释放。AB段光照强度增强,光合作用逐渐增强,但是光合速率<呼吸速率,整体上仍为释放,但释放量减小。B点时,光合速率=呼吸速率。BC段光照强度增强,光合作用逐渐增强,光合速率>呼吸速率,整体上为吸收,且吸收量增大。C点时,二氧化碳吸收量最大。C点后,由于二氧化碳浓度有限,光照强度增强,二氧化碳吸收量不变。

2.读表步骤:

(1)看各行和各列的含义,切入了答题的范围。例如,右表中,行表示试管编号,列表示处理条件。

(2)找出对照组。例如,右表中,1号试管的条件与自然状态下口腔对馒头的消化情况一致,所以1号试管为对照组。

(3)找出实验组中的变量。例如,右表中,2号试管加清水,变量为没有唾液的作用;3号试管的变量为没有牙齿和舌的搅拌作用。

(4)将对照组和各个实验组分别比较,观察现象,得出结论。例如,右表中,1和2号试管可以探究出唾液的作用;1和3号试管可以探究出牙齿和舌的作用。看表格要特别重视数据的变化,对图表中的数据进行横向与纵向的比较,找出其中隐含条件,获取回答问题所需的材料,根据题目要求提供的信息。

(二)会考难点考查学生尝试评价的结论与作出的假设的契合度。

复习中首先要引导学生完善表格内容;接着结合表格、曲线、柱状图等描述实验规律或变化;最后分析、处理数据,并得出结论。

下面以(2020·福建省)34题为例进行分析:

例如:(2020·福建省)蚜虫是一种常见的农业害虫。为有效防治蚜虫,科研人员对扁豆的抗虫性进行了研究。在种植两个品种的扁豆时发现,大量的蚜虫寄生在绿色扁豆上,而在相邻的紫色扁豆上仅有少量。蚜虫为什么不选择紫色扁豆呢?

假设一:蚜虫对扁豆的选择与颜色的刺激有关。

实验一:①取两个相同的透光玻璃装置,分别编号为甲、乙。②每个装置内放入生长状态相同的绿色、紫色扁豆各一棵。③将甲、乙装置分别放在两种实验环境中,分别引入20只发育阶段相同的蚜虫。④一段时间后,观察记录蚜虫的分布情况。⑤实验重复3次。

(1)略。(2)若观察到装置甲中大多数蚜虫出现在绿色扁豆上,装置乙中大多数蚜虫出现在____色扁豆上,则假设不成立。而实际结果确实如此。

进一步探究:是不是扁豆的某种成分影响了蚜虫的选择呢?经分析发现紫色扁豆中含有物质A,而绿色扁豆中没有,据此设计了以下实验:

假设二:蚜虫对扁豆的选择与物质A有关。

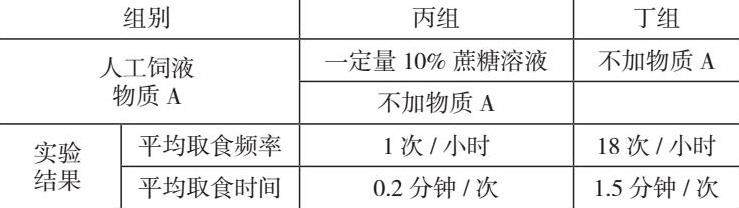

实验二:取丙、丁两个相同装置分别引入20只发育阶段相同的蚜虫。将配制好的人工饲液固定在装置中,一段时间后,观察记录蚜虫的取食情况。实验重复3次。结果如下:

(3)略。

(4)实验结论:大多数蚜虫不选择紫色扁豆是因其含有物质A。比较丙、丁两组数据,支持该结论的实验结果是:①丙组的平均取食频率比丁组________:②____________

解析:(2)题干已假设“蚜虫对扁豆的选择与颜色的刺激有关”不成立,那么实验的结果应该是颜色不影响蚜虫的选择,又因为题干已给出“观察到装置甲中大多数蚜虫出现在绿色扁豆上”,则装置乙中蚜虫应该也都大多数在绿色扁豆植株上,才能符合“假设不成立”这一条件。

通过本题分析,复习教学时可以引导学生找出无关变量、因变量、自变量,引导学生把握实验过程是否与探究目的相符进行探究从而找到解题的突破口。

(4)从表格中可以看出,丙组的取食频率为每小时1次,而丁组为每小时18次,取食频率明显比丙组高,说明丙组的平均取食频率比丁组低(或“少”)。同时丁组每次取食时间为1.5分钟,而丙组只有0.2分钟,说明丁组的平均取食时间明显比于丙组长。综合以上得出,说明蚜虫更喜欢不加物质A的扁豆植株。

通过本题分析,复习教学时要引导学生找出因变量与自变量之间的关系,对照组与实验组之间的关系,一定要根据实验现象、证据和数据等结果,分析概括,得出结论。

针对实验探究专题的高效复习,教学中教师应当点出思路,指导学生掌握基本解题方法,加强科学探究题的解题方法、技能的训练,通过练习不断积累经验,加强前后知识的联系进行总结概括,最终形成相应知识点的自动迁移,是完全可以做到的。

在平时要积极开展研究性学习,要以生活中、社会现象中、实验中遇到的实际问题为研究对象,拓展学生的生物学习视野,拓宽学生思维面,才能真正有效地提高学生解决探究题中实际问题的能力,提高会考复习的有效性。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012,1.

[2]刘恩山.中学生物学教学论[M].北京:高等教育出版社,2009,7.

[3]王愉鑫,石建.初中生物学教学关键问题指导[M].北京:高等教育出版社,2015,7.

[4]吴成军.生物学学科核心素养的教学与评价[M].上海:华东师范大学出版社,2020,9.

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/56b1/56b1202308/56b120230832-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/56b1/56b1202308/56b120230832-3-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号