- 收藏

- 加入书签

大学生社交回避与对手机成瘾的关系研究基于孤独感的中介作用

摘要:本文以云南工商学院521名本专科学生为样本,通过分层抽样和随机抽样的方法,使用 SPSS24.0 进行数据统计和分析,得出以下结果:1、大学生日平均使用手机时长在6小时以上,57.56%的大学生使用手机的年限超过了5年,说明手机是大学生生活中不可缺少的重要工具。2、不同大学层次、年级、生源地、家庭结构变量下,大学生在社会焦虑、孤独感、手机成瘾指数在均不存在显著差异,但女生在手机成瘾指数上得分高于男生。3、社交回避、孤独感、手机成瘾三者具有较强的正相关性4、社交回避会直接影响手机成瘾,社交回避还可以通过孤独感间接影响导致大学生沉迷手机。最终孤独感在大学生社交回避与手机成瘾的关系中起到中介作用。因此,社会、家庭和学校应采取针对性干预措施,关注大学生的社交回避和孤独感问题,降低手机成瘾率。

关键词:大学生;社交回避与苦恼;孤独感;手机成瘾

1 研究背景

近年来,大学生手机依赖和社交回避成为社会热点问题。据第48次中国互联网络发展状况统计报告显示,20-29岁群体心中互联网应用的价值最高,在数字消费能力和意识方面均较强,其生活类需求(如网络购物)、精神类需求(如网络社交)、发展类需求(如在线教育)均在互联网上得到满足。但过度依赖手机也对原本朝气蓬勃的大学生群体产生了很多负面效应,除手机成瘾外还可能导致焦虑,社交回避和孤独等消极情绪。因此,研究社交回避和孤独感对手机依赖间的内部影响机制,对改善大学生的社交问题,降低其由于社交问题产生的心理方面的疾病,从而促进大学生身心健康具有重要意义。

2 相关文献综述

国内外关于社交回避、孤独感和手机成瘾问题的研究成果较多,主要从以下几个方面进行分析:1、社交回避对手机成瘾的影响基于不同的中介因素:梁利苹, 吴利辉(2013)社交回避及苦恼表现为社交焦虑,极有可能是导致手机成瘾的重要因素。Hong等人(2012)探讨了269名台湾女大学生的心理特征、手机成瘾和手机使用之间的关系。结果表明,社交外向和焦虑对手机成瘾有正向影响,自尊对手机成瘾有负向影响。2、社交回避与孤独感的关系:金鑫等人(2000)个体社交回避倾向越严重,越无法融入群体或越易被群体排斥在外而产生痛苦体验,孤独感越强烈;李丽(2016)强烈的孤独感更容易导致手机成瘾。Lapierre,Zhao和Custer(2017)的研究结果也发现孤独和手机成瘾之间存在显著正相关。3、孤独感、社交回避与问题手机使用三者间的关系:张雪凤(2018)个体社交回避与苦恼水平越高,孤独感越强,越容易缺乏安全感并体验到更强的沉浸感,导致个体更容易手机成瘾。张玲玲,邱蕾(2019),孤独感可预测手机成瘾,社会支持间接影响大学生手机成瘾。

综上所述,可见大学生社交回避、孤独感和手机成瘾两两存在关联。本次研究目的在于探讨民办高校大学生手机成瘾、社交回避和孤独感的现状。研究社交回避和手机成瘾中,孤独感是否有中介作用,从而了解并改善大学生的社交问题,降低其由于社交问题产生的心理方面的疾病,为防治手机成瘾提出针对性建议。

3 研究对象与方法

3.1 研究对象与方法

本研究主要针对的是云南工商学院在校大学生。云南工商学院是一所经教育部批准设立的全日制本科高校。截至 2022 年 7 月,现有在校生 31000 余人,留学生 700 余人。本次调研主要通过分层抽样和随机抽样的方法,针对经济与管理学院和会计学院两个专业大三、大四学生进行了调查。其中共收回问卷 549份,剔除无效问卷28份,得到有效问卷 521份,有效率为 94.90%。并使用 SPSS24.0 进行描述统计、独立样本t检验、相关分析、单因素/多因素方差分析、回归分析和中介效应检验。

3.2 研究工具

本研究所用量表均为经典量表,信度和效度较好,在前人的相关研究中应用广泛。为保证相关表格的可靠性,在正式发放问卷前,进行了预调查,并根据相关结果对问卷量表进行了简化。

3.2.1社交回避与苦恼量表

本研究对于社交回避的测量采用的是Watson和Friend(1969)编制、汪向东等人(1999)修订的社交回避及苦恼量表。该量表包含社交回避分量表和社交苦恼分量表,本研究将两个维度的题项缩从28个简化为14个。

3.2.2孤独感量表

本研究主要采用的是UCLA 孤独量表(UCLA Loneliness Scale,Univesity of California at Los Angels)首版于1978年,Russell等人编制而成。该量表为自评量表,主要评价由对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。全量表共有20个条目,根据本研究删减为10个题项,并改为李克特五级量表。

3.2.3手机成瘾指数量表

手机成瘾指数(Mobile Phone Addiction Index, MPAI)是由香港大学梁永炽教授基于临床通用的美国精神障碍诊断与统计手册(第4版)中有关成瘾的诊断标准编制的,该量表由17个项目组成,包括4个因子:失控性(指使用者在手机上花费大量时间而不能自控)、戒断性(指无法正常使用手机时出现挫败的情绪反应)、逃避性(指利用手机逃避孤独、焦虑等现实问题)和低效性(指过度使用手机影响到日常生活学习的效率)。

3.3 信度与效度分析

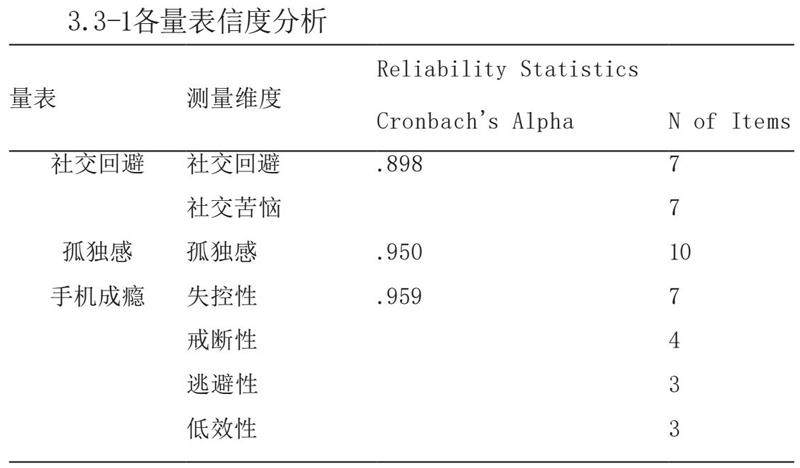

信度分析:本研究总体量表 Cronbach α 系数值为 0.967,表明该问卷具有较好的可信度,且各分量表信度均大于 0.89,表明问卷设计合理,各维度信度统计见下表。

3.3-1各量表信度分析

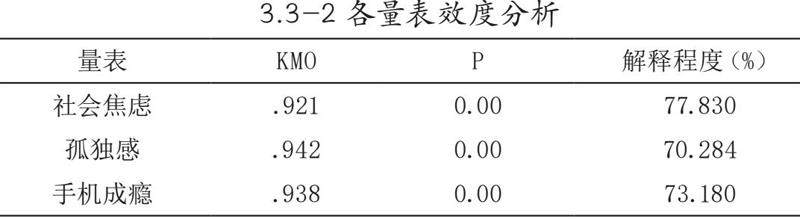

效度分析:总测量维度KMO值为0.951,各测量维度的KMO值均大于0.9,累计方差解释百分比均大于70%,说明本项目各测量维度的设计较为合理。

3.3-2 各量表效度分析

4 研究结果

4.1 样本基本情况的描述性统计及人口学差异检验

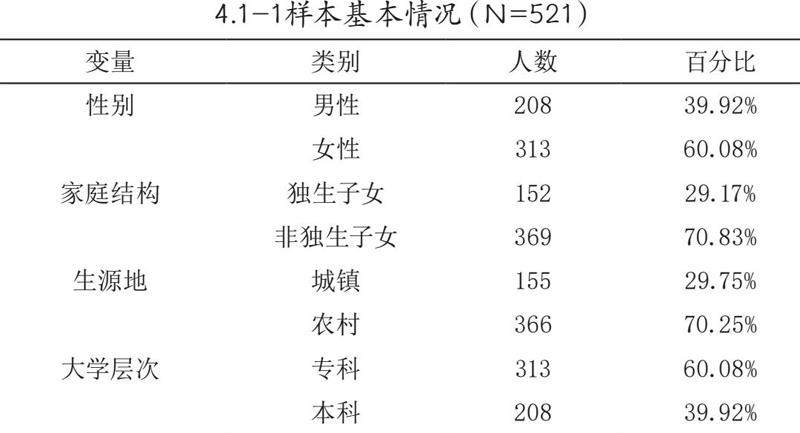

参与此次研究的在校大学生平均每天使用时长在(包含)6小时以上的占比均超过了85%(男生87.98%,女生91.05%),因此可见手机已经成为大学生生活中非常重要的一部分。大学生月生活费情况:有245人(占比44.63%)超过了1400元,是学生月生活费的主流人群。151人(占比27.5%)月生活费在1000—1400以内。关于手机使用年限,57.56%的大学生使用手机的年限超过了5年,24.77%的大学生使用手机的年限在3—5年左右,因此大学生对于手机使用并不陌生。对于使用手机的目的主要是:人际交往需求(占比34.06%),打发时间、消遣娱乐(占比28.32%),学习和工作需要(25.87%),不存在明显的性别和生源地区别。此外,研究结果显示大学生性别与生源地、家庭结构、大学层次和年纪对大学生在手机使用时长的影响均无较大差异,这与何思学、丁维、阿茹娜等人研究结果相同。其他基本信息如下表。

4.1-1样本基本情况(N=521)

通过独立样本t检验,发现不同性别的大学生在手机成瘾这一问题上存在显著差异,其中女生得分要高于男生(t=-3.073,p<0.05),说明女生更容易出现手机成瘾问题。除此之外,不同性别在社会焦虑、孤独感上均无显著差异(t=0.038,P>0.05;t=-0.829,P>0.05)。进一步运用独立样本t检验和多因素方差检验对大学生社会焦虑和孤独感进行分析,结果显示:在大学层次、生源地、独生子女变量下,大学生在社会焦虑、孤独感上均不存在显著性差异。不同年级大学生在社会焦虑、孤独感、手机成瘾指数也均不存在显著差异。

4.2 社交回避、孤独感和手机成瘾现状分析

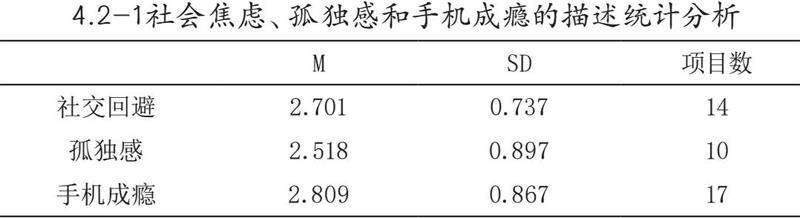

根据统计结果可知,大学生社交回避的中间值为3,均值为2.701;孤独感中间值为2.6,均值为2.518,手机成瘾中间值为3,均值为2.809,说明云南工商学院在校大学生在三个方面处于中等偏下水平,但三分量表的众数均大于等于了均值和中位数,说明仍有大部分学生存在社会回避、孤独感和手机成瘾问题。

4.2-1社会焦虑、孤独感和手机成瘾的描述统计分析

4.3 社会回避、孤独感和手机成瘾的三者关系分析

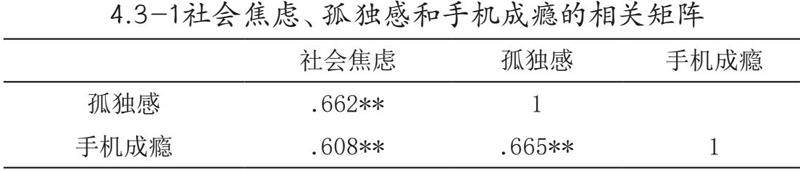

通过Pearson相关分析研究发现,社交回避、孤独感、手机成瘾三者具有较高的相关性,在99%的置信区间内有明显的正相关关系。说明社交回避和孤独感越强烈,越容易产生手机依赖的问题,具体关系如图所示。

4.3-1社会焦虑、孤独感和手机成瘾的相关矩阵

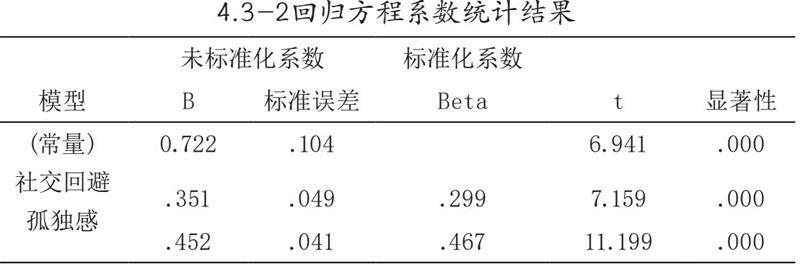

回归分析:将各维度变量采用多线性回归方程进行分析之后,通多元线性回归方程分析可知,大学生群体的社会焦虑和孤独感问题可以显著正向影响大学生产生社会焦虑心理(F=251.596,p<0.01)。两者可以解释大学生手机成瘾变异的49.3%。标准回归方程为:手机成瘾=0.722+0.351*社交回避+0.256*孤独感。

4.3-2回归方程系数统计结果

4.4孤独感在社交回避与手机成瘾中的中介效应分析

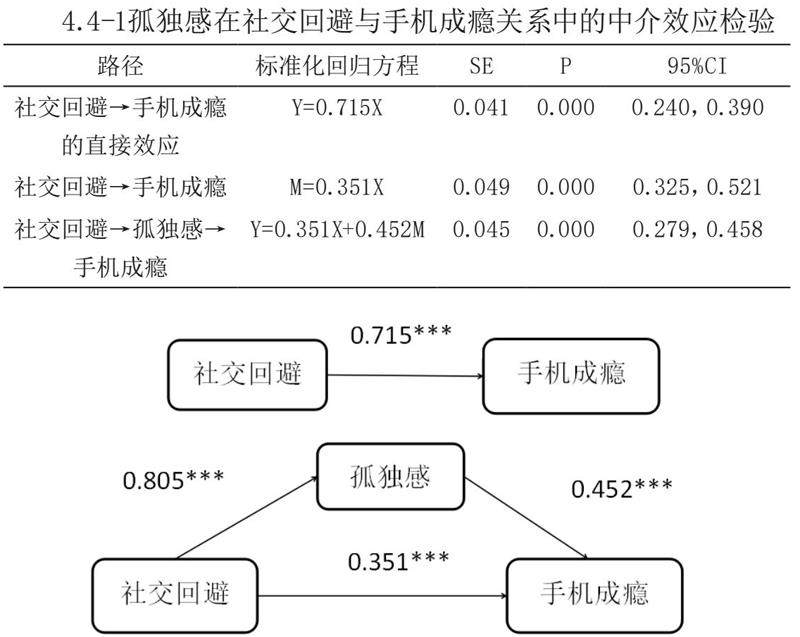

孤独感与手机成瘾呈显著正相关,孤独感与社交回避和手机成瘾呈显著正相关,因此满足中介作用的前提。通过中介效应研究得到以下影响路径:(1)社交回避→手机成瘾的直接效应(2)社交回避→孤独感→手机成瘾,具体中介效应如图:

5 讨论

本次研究结果显示,相较于国内外研究成果,云南工商学院大学生手机成瘾处于中等偏下水平。分析原因,可能是大部分受访者都是专本科大三、大四的学生,面临的升学和就业压力较大,对自己的未来有更为明确的认知,因此手机成瘾者低于其他研究项目。此外,手机成瘾问题在性别上有一定差异,女生成瘾倾向要更加明显。随着城乡差异的缩小以及大学环境受同学和校园氛围影响较大,大学生在手机成瘾方面不存在较大的城乡差异和非独生之女差异,该研究成果与张玲玲,邱蕾(2019)研究结论不同。

从相关性分析可以看出,手机成瘾与孤独感和社交回避呈显著正相关,说明孤独感越高手机成瘾也就越严重,也更容易对手机成瘾,这与前人研究结果一致。这一研究成果再次提醒高校教师和大学生家长关注大学生群体的思想活动和精神状况。特别是疫情防控以来,大学生群体普遍居家网课,社会交往活动较少,容易对正常的社交活动产生回避和恐惧心理,进而产生孤独感,于是选择在虚拟世界中寻求自我认同和心理依赖。而大学生一旦沉迷在互联网的虚拟世界里,如法控制自己使用手机的频率,会进一步加速其与社会脱离,加深其在现实生活中产生的孤独感,导致其产生人际交往的困扰和社会活动的焦虑,形成恶性循环。

中介作用研究表明,一方面,社交回避直接影响手机成瘾,这说明必要社会交往活动对缓解大学生对手机的依赖。另一方面,社交回避还可以通过孤独感间接影响导致大学生沉迷于手机的虚拟世界中。因此,社交回避问题值得引发社会关注。

综上所述,尽管大学生群体已经是步入社会的成年人,但对于大学生沉迷于手机网络,还是应该引起社会、家庭和学校的关注。从整个社会的角度,大学生群体不应该仅仅留在象牙塔中学习理论知识,应当鼓励学生走到社会中去,了解真实的职场生活和行业动态。要学会带着问题去思考,并利用所学知识解决现实

参考文献:

[1] 中国互联网络信息中心.第48次中国互联网络发展状况统计报告[R]http://www.cnnic.net.cn/

[2] 王冰,李莎,王文婕,王旭梅.大学生自我认同感对社交回避及苦恼的影响:负面评价恐惧的中介效应[J].中国医科大学学报,2021,50(12):1107-1111.

[3] 梁利苹,吴利辉.社交回避及苦恼心理的研究综述[J].重庆城市管理职业学院学报,2013,2:26-29

[4] Hong ,F.-Y., Chiu , S.-I. , & Huang,D.-H.. A model of the relationship between psychological characteristics,mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students,Computers in Human Behavior,2012,28(6),2152-2159.

bcx

[5] 李丽,梅松丽,牛志民,等.大学生孤独感和睡眠质量的关系:智能手机成瘾的中介作用及性别的调节作用[J].中国临床心理学杂志,2016,24(2):345-348

[6] Shapira NA, Goldsmith TD, Jr KP, et al. Psychiatric Features of Individuals with Problematic Internet Use[J]. Journal of Affective Disorders, 2000, 57(1-3): 267-272

[7] 罗鑫森,熊思成,张斌,毛新志.大学生手机成瘾与抑郁的关系:孤独感的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2019,27(06):915-918.DOI:10.13342/j.cnki.cjhp.2019.06.031.

[8] 芦旭蓉,刘拓,廉宇煊.独处行为与问题性手机使用的关系:一项元分析[J].中国临床心理学杂志,2021,29(04):725-733+772.DOI:10.16128/j.cnki.1005-3611.2021.04.013.

[9] 张玲玲,邱蕾.基于结构方程模型的海南大学生手机成瘾与孤独感、社会支持的关系研究[J].江苏预防医学,2019,30(02):143-146.DOI:10.13668/j.issn.1006-9070.2019.02.010.

[10] 彭纯子,范晓玲,李罗初.社交回避与苦恼量表在学生群体中的信效度研究[J].中国临床心理学杂志,2003,11(4):279-281

[11] 王登峰. Russell孤独量表的信度与效度研究[J].中国临床心理学杂志,1995,3(1):23-25

[12] 刘平.UCLA孤独量表[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):284-287.

[13] 何思学.大学生压力、社交焦虑、社会支持与手机成瘾的关系[D].广州大学,2019.

[14] 贾玮.高职生手机成瘾性使用现状及心理成因研究[J].天津职业院校联合学报,2017,19(11):119-124.

基金项目:云南工商学院校本研究课题[YGSXBKT2021055]:大学生社交回避与对手机依赖的关系研究基于孤独感的中介作用。

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-3-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-3-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-4-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-4-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-5-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-5-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-6-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-6-l.jpg"> < a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-7-l.jpg">

< a rel="example_group" title="Custom title" href="http://img.resource.qikan.cn/qkimages/c237/c237202301/c237202301331-7-l.jpg">

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号