- 收藏

- 加入书签

近代工业遗珠——“大生纱厂”的建设与变迁

摘 要:大生纱厂是张謇创办的首个工厂,也是南通“一城三镇”城市格局中工业镇唐闸形成的重要基础之一,目前仍在运营中。可以说大生纱厂是唐闸工业的灵魂,大生纱厂的建成与运营,带动了一大批衍生企业,形成近代唐闸一条科学的工业体系,张謇在工业基础上完善城镇各项配套设施,从而造就了唐闸这个体系完整的近代工业小镇。大生纱厂对于唐闸、乃至近代南通都是举足轻重的,本文研究了其发展脉络及不同时期厂区的布局与流线,旨在通过大生纱厂的发展,了解张謇营厂、营城的理念与实践,并对南通的工业遗产更深入地理解与挖掘,为工业遗产的保护利用提供坚实基础。

关键词:大生纱厂;张謇;唐闸;工业遗产;工业城镇

1、厂区功能布局与流线

1.1四个时期发展时期

大生纱厂的厂区发展可划分成四个时期:早期(1898-1914)、扩张期(1914-1925)、停滞期(1926-1948)、新发展期(1949-2021)。各时期厂区功能和流线随厂区发展与扩张有变化和不断完善,但总体上均基于张謇初期建厂时的营建思想指导,深受西方建筑设计思想影响,按功能分区布局,兼有考虑消防、环境噪音、管理、安防等需求。按生产运输组织流线,互相干扰较少,管理方便。

1.2各时期厂区功能布局与流线

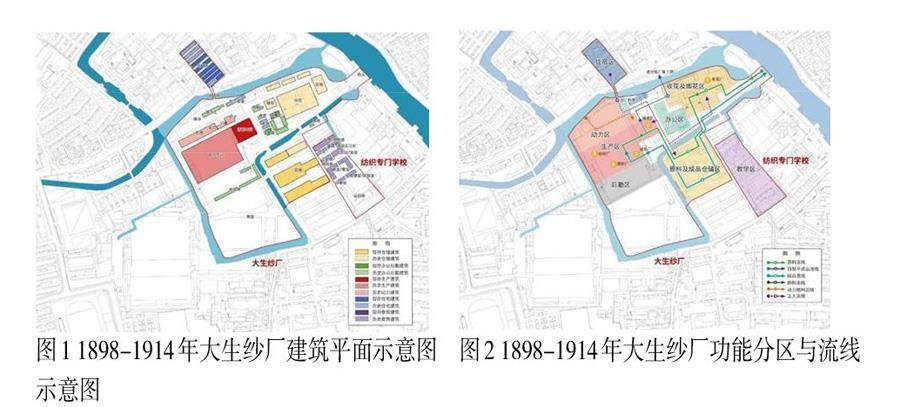

1.2.1初创期(1898-1914)

该时期是大生纱厂的初创期,最能体现张謇营厂特色。厂区内建筑密度较低,仅有生产建筑一组,动力建筑一组,主要花栈三排。在营厂方面更多是以西方近代工厂为蓝本,布局吸收了西方建筑设计理念,着重考虑功能和流线。同时融入了张謇的不同理念如“土产土销”、“以实业与教育迭相为用之思”等进行设计摸索,形成生产、生活一体化工业城镇的雏形。

厂区内按功能分区布局,按生产运输组织流线。以收花-仓储-清花-纺纱-仓储的生产流程为基本布局原则,功能相关区域需紧邻为次要原则,流线互相干扰较少,管理方便。因贯彻张謇“土产土销”的经营方针,原料源自本地,直接对外从花农手中的收花区紧邻大门。货物流线为东大门入,经收花区再至仓储区暂存, 进入生产区转为成品后再至仓储区暂存,最后出厂。利用桥形成货物回路式流线,进出互不干扰。动力区紧邻生产区和河道,动力原料由河道直接运至煤场堆放,再运至动力区内引擎间,不干扰其他区域。

总体布局兼有考虑消防、环境噪音、管理、安防等需求。厂区内易燃区域如仓储区、动力区等尽量多面临河,既提供消防水源,又能防止火灾蔓延。厂区外教育、住宿等生活配套设施在厂区外独立运作,工人统一由放工桥北门进出,放工桥前设置出厂检查处,便于管理和安防。同时厂区外生活配套设施与生产区距离较远可提供更安静的居住学习环境。

厂区周边“自觉”规划,关注职工生活和职业教育培养。设置有教育、住宿等生活配套,职工和学生的增多带动了周边商业配套设施的兴起。该时期的主要职工住宿配套是老工房, 主要提供技术人员住宿,位于纱厂厂区北侧,正对放工桥。教育配套源于张謇“以实业与教育迭相为用之思”的思想和民族自强的思想。由于纱厂建厂初期对技术人员缺乏,非常依靠外国专家,甚至还为一个月仅到访一次的外国专家在厂区内特别设有办公住宿建筑。于是张謇决心培养本国技术人才,重视职业教育,专门设立配套的职业培养设施——纺织专门学校,位于大生纱厂厂区外东南角。除培养技术人员外,在此期间还关注了普通工人的教育技术培养,1905 年在河东成立的“唐闸实业公立艺徒预教学校”。厂区的教育设施的完善,形成专业技术人员、技术工人两套不同的培养体系,为大生纱厂的扩张期奠定了基础。同时周边的其他配套的完善使工厂从一个工作场所延伸成了一个 24 小时生活区。

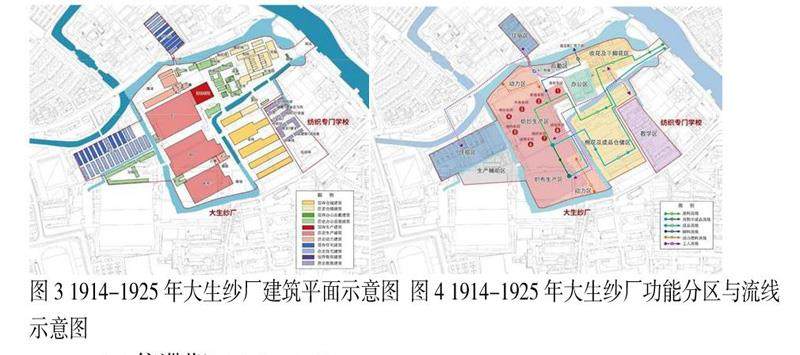

1.2.2扩张期(1914- 1925)

该时期因一战关系,西方列强陷入战争无暇生产,给民族工业带来了发展的机遇,出口需求增加,纺织工业蓬勃发展。张謇借此机会扩张发展大生纱厂,整个厂区的生产能力和范围大幅度提升,建筑密度增高,从原本的纺纱厂演变为纺纱织布一体化的厂区。功能布局和 流线基于早期的厂区设计上进一步完善。同时对厂区配套和工人生活更加重视,增设了厂区西侧的南工房住宿区,河东增设了为厂内职工服务的以西医为主的大生职工医院。该时期主要体现了张謇对其“以工业为主导”和“棉铁主义”的成功实践和其对于生产以外的职工生活的关注。

主要变化:生产区细化为纺纱生产区和织布生产区,生产建筑增多,从原来一组纺纱建筑, 增至两组纺纱和一组织布生产建筑,整个生产区域大幅度南推。仓储区增加两排花栈, 向南扩大。厂区向西延伸过河, 河西侧增设生产辅助区。厂区的扩大带来了工人的增多, 厂区周边的配套需求也随之增加,在厂区西侧增加南工房职工住宿区满足职工住宿需求。

1.2.3停滞期(1926-1948)

该时期大生纱厂因战争关系生产不断停滞再重启。该时期建筑密度减低,规模略有调整,河西区向南拓展,无新增厂区外配套。

因一战之后帝国主义对中国经济侵略变本加厉,日本帝国主义在中国大量开设纺织厂, 日货倾轧南通关庄布。加之张謇去世,南通地方自治局面被打破。大生纱厂被金融资本控制, 改变经营策略,大批裁减工人。之后进入了抗日战争时期,日本侵略军侵占了大生纱厂,同时厂内建筑被日本人破坏拆除,生产停滞。抗战结束后,由于美棉倾销压低了棉花价格,国民党统治区通货膨胀,棉纱作为保持币值的手段。大生纱厂开始复工,经营有了短暂的起色,但终因建立在不稳定的基础上,各种生产拓展计划如1946年筹的漂染整理厂最终未能实施。

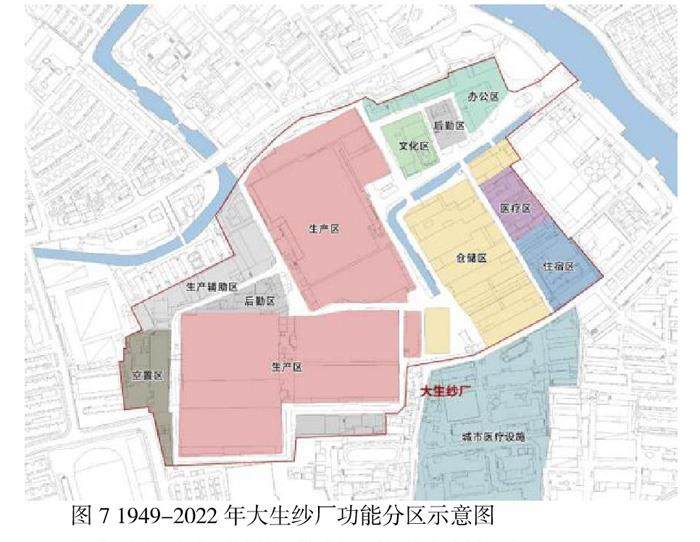

1.2.4新发展期(1949-2021)

该时期大生纱厂随建国后工业大力发展,设备与技术工艺不断进步,厂区生产不断扩大,最终形成如今的格局。

主要变化:厂区大幅度向西扩大,生产区建筑增多,拥有多个纺纱车间。总体功能布局延续原有功能分区原则,生产流线维持原有回路式流线, 部分区域如生产辅助区、办公区、后勤区等进行位置调整。厂区外配套设施功能置换,教学区置换为医疗和职工住宿区。同时周边城市配套替代了原有的厂区配套,例如厂区南侧的医疗设施不止服务厂区,而服务整个城镇。

2、生产建筑内部流线与纺纱工艺流程的结合

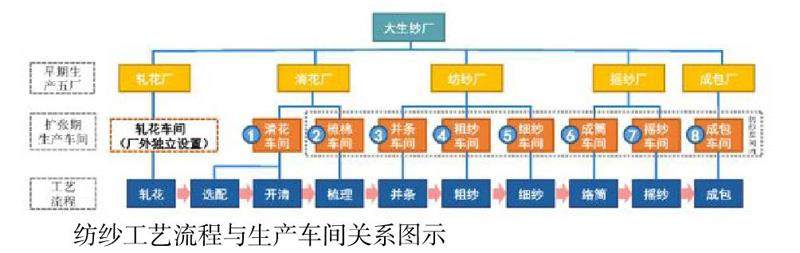

2.1纺纱的工艺流程

纺纱工艺流程主要为轧花、选配、开清、梳理、并条、粗纱、细纱、络筒、摇纱、成包等工序。轧花是棉花初加工步骤,大生初创厂时设置在纱厂内,后在厂外(大多位于棉产地) 单独设置轧花厂,进行轧花工序。

轧花:初加工,将棉纤维(皮棉)与棉籽分离,并清除部分杂质和短绒。

选配:将不同原棉按比例搭配混合,多种搭配,取长补短,保证生产和成纱质量的稳定,节约用棉,降低成本。

开清:将压紧的块状纤维开松成小棉块或小棉束,同时除杂,制成棉卷。

梳理:将棉卷中的棉块、棉束分梳成单纤维状态,并进一步清除杂质,制成生条。

并条:将生条经多道并合、牵伸,达到纤维充分混合,改进棉条结构,提高纤维的伸直与平行,制成熟条。

粗纱:将熟条牵伸、加捻使其具有一定强力,最后卷绕成粗纱。

细纱:将粗纱通过细纱机的牵伸机构拉长拉细,达并给予要求的回捻,达到一定的强力,卷绕成管纱。

络筒:清除管纱上的有害疵点、杂质,将管纱逐个连接起来, 卷绕成合乎质量标准的筒子纱。增加纱线卷装容纱量,提高后续工序生产率。

摇纱:将筒子纱摇成一定圈长、圈数的绞纱,易于染色或漂白。

成包:将绞纱线经墩纱打成一定重量的小包,在打成中包、打包,便于运输和贮存。

2.2生产车间与纺纱工艺流程的融合

大生纱厂早期创办时设轧花、清花、纺纱、摇纱、成包五厂。盛期时在厂外单独设置轧花厂,各厂演变成生产车间。根据《大生系统企业史》记载,建厂时大生纱厂拥有头道清花机3部,二道、三道清花机各5部,钢丝梳棉机54部,头道粗纱机7部,二道粗纱机9部,三道粗纱机19部,细纱机68部,摇纱车80部,打包车10部。现南通纺织博物馆尚保存有建厂时部分机器。

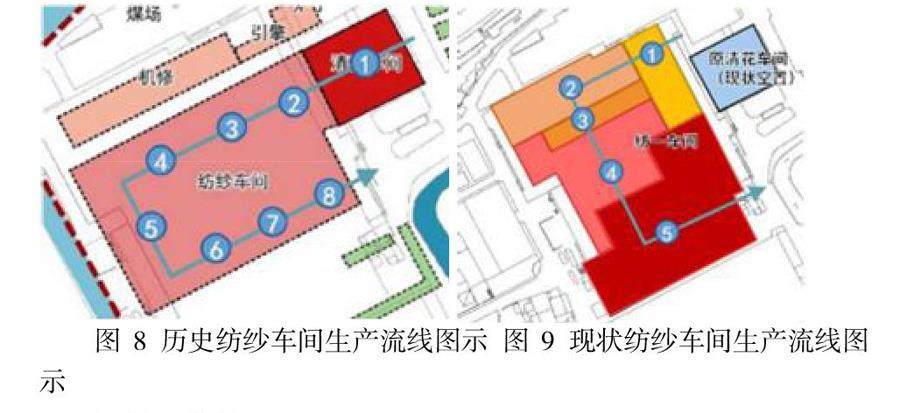

建筑内生产流线:根据机器种类与数量和纺纱工艺流程推测,历史纺纱车间内部流线由清花车间开始向西再回转向东由纺纱车间东南角出,以绞纱成包出车间。纺户可直接绞纱进行织布、染布等下一生产环节。现状原清花车间空置,纺一车间内部流线方向与原历史流线大致相同,现有清花车间- 梳棉车间-并条车间-粗纱车间-细纱车间,现状以半成品管纱出车间。因现状生产规模扩大,成筒至成包流程移至其他生产建筑中。

3、思考与总结

张謇根据“通海为产棉最盛之区”且“通海乡人素以纺织为生计”的优势,以“招股集资”的办法创办大生纱厂。并依托大生纱厂,建立了以大生纱厂为基础核心的大生系统,张謇创建的大生系统也是中国近代史上建立最早、规模最大、具有深远意义的中国民族资本民营企业。

张謇以大生系统为轴心,相继创办了一大批衍生企业,初步形成一条科学的工业体系。自1895年开始,兴建大生纱厂;为了利用棉籽榨油,兴建广生油厂;为大生纱厂机件修补,兴建资生冶厂、资生铁厂;利用纱厂剩余动力,兴办大生面粉厂;此外还兴办阜生蚕桑染织公司、大达内河轮船公司、泽生水利公司、懋生房地产公司、大隆皂厂、大昌纸厂等,形成唐闸工业基地雏形。并且还围绕工人的生活配套,建设了工房、澡堂等公共设施,以及学校和慈善设施,并且开辟了唐闸公园,表明对人民素质和精神需求的重视。唐闸最终成为一个全面建设的工业城镇和城市社会。

大生纱厂是实业救国民营企业的代表,更是时代的见证者和张謇营城理念实践的开始,具有重大历史意义。

参考文献:

[1]陆邵明. 关于城市工业遗产的保护和利用[J]. 规划师, 2006, 22(10):3.

[2]王晶, 王辉. 工业遗产坦佩雷——2010国际工业遗产联合会议及坦佩雷城市工业遗产简述[J]. 建筑学报, 2010(12):4.

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号