- 收藏

- 加入书签

人工智能之于舞蹈的编创与表演问题探讨

摘要:2023年初,ChatGPT的发布使得人工智能问题再次引发人们的高度关注。紧随其后的是人工智能艺术的发展,其速度之快出乎意料。人工智能不仅可以作画、作诗,还可以作曲、编舞,元宇宙的超现实数字人舞蹈更是引发舞者们的担忧,数字人筱竹的《端“舞安康”》、数字人苏小妹与青年歌手刘宇合作的《星河入梦》,引发网友们的热议。人工智能可以替代人类舞蹈吗?只有人类才可以跳舞吗?笔者从舞蹈编创与舞蹈表演两个角度探讨人工智能与舞蹈的关系,以期人们重新审视人工智能舞蹈,重新思考人工智能舞蹈、人工智能艺术以及人类与人工智能的关系问题。

关键词:人工智能;舞蹈编创;舞蹈表演

一、人工智能编舞

1956年,“人工智能”这个词首次出现在达特茅斯会议上,是由年轻的计算机科学家约翰·麦卡锡(John McCarthy)在创造的。人工智能可以说是与计算机一起发展起来的,人工智能的萌芽出现于与计算机诞生相同的时代。人工智能的发展经历了“人工智能的起源─开拓期─摇篮期─发展期─开花期”五个阶段。 人工智能(Artificial Intelligence,简称AI),是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。随着各类数字媒体艺术及新媒体艺术不断发展,出现了“人工智能艺术”。人工智能艺术的脚步已经踏进绘画、作曲、写诗、甚至是舞蹈领域。

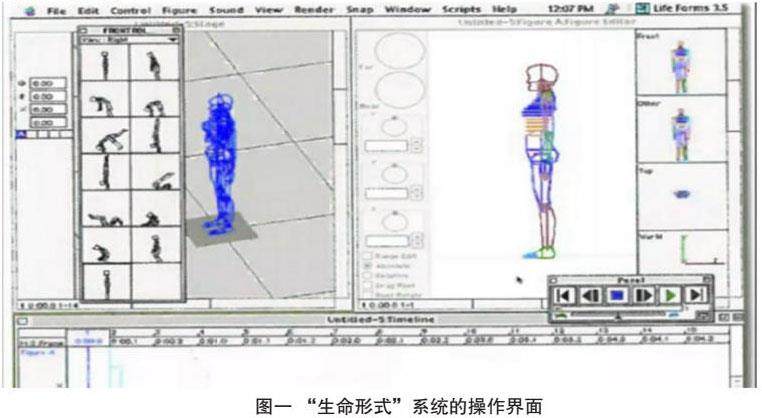

借助人工智能艺术编舞早已不是新鲜事。美国著名现代舞蹈家,新先锋派的代表人物——默斯·坎宁汉,早在1989年就借助“生命形式”(Life forms,一种计算机软件)编舞了,该软件的主要工作是:首先利用摄影技术记录下坎宁汉已经预先生成的动作,同时对录入的人体形态进行三维建模和动画处理,通过将这些动作存入到动作序列编辑库当中去,使得在屏幕上能得到一些列可视化的身体动作序列和短语,软件三维的人体演示界面能360度的检查身体动作,从各个角度立体地审视动作的状态和形式。这一软件为坎宁汉提供了一个数字化的肉身、一个被记录下来的身体动作库、身体运动的时间线以及可以从任何角度观看的数字身体展示界面。

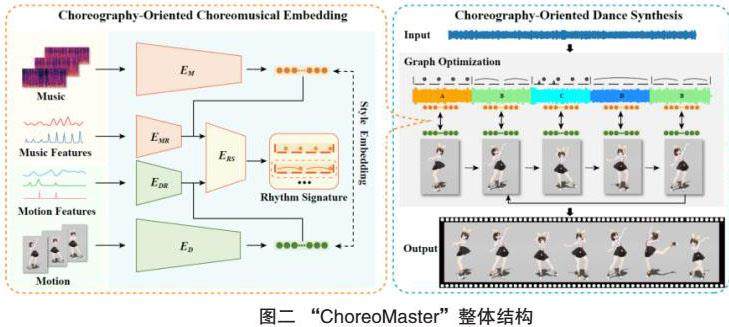

2021年网易互娱 AI Lab 在 SIGGRAPH 2021 官方精选预告片上展现了其首个符合实际生产环境应用要求的舞蹈动画合成系统 ChoreoMaster。此系统包含两个模块:面向编舞的音乐舞蹈 Embedding和面向编舞的舞蹈动作合成。其中,音乐舞蹈 Embedding 模块利用深度学习技术,从高质量音乐 / 舞蹈数据库中构建音乐—舞蹈在风格、节奏契合度方面的度量,用于定量描述音乐片段和舞蹈片段之间的风格匹配度和节奏匹配度;而舞蹈动作合成模块则对传统的图优化框架进行扩展,在动作图构建和优化目标函数中融入风格、节奏和结构方面的编舞学规律。 ChoreoMaster主要是强调音乐与舞蹈风格的一致性以及节奏的协调性。

从1989年坎宁汉用“Life forms”编舞,到2021年“ChoreoMaster” 舞蹈动画合成系统,人工智能使得舞蹈创作多样化,打破了几百年来舞蹈编创的传统,从“主题编舞”“音乐编舞”“机遇编舞”到“计算机编舞”,如“Life forms”和“ChoreoMaster”等软件。同时,借助人工智能编舞,也打破人们固化的舞蹈编创思维,人们可以从人工智能生成的舞蹈中反向学习,从而赋予舞蹈新形式,启发舞蹈的教学、编创与表演。

二、人工智能跳“舞”

之所以在舞字上加双引号,是因为此话题正是笔者文章中思考与探讨的核心,人工智能跳的是舞吗?

舞蹈艺术的独特之处在于其媒介是人的肢体。舞蹈艺术不借助其他任何东西的帮助,而只依靠人自身肢体——包括肉体与精神,创造一种独特的艺术。所以英国哲学家科林伍德说舞蹈“是一切语言与艺术之母”。这种艺术之所以产生最早,的确是因为只有它不必依赖于其他媒介。如果说在山洞的岩石上作画,还需要画笔和颜料;如果说音乐还需要有石头或木头来敲击,而舞蹈只要人在一切都齐了。它的产生不需要做任何准备,甚至连最简单的遮羞布都还没有,就诞生了,它只跟随着生命。生命的需要诞生了最原始的舞蹈。

那么只有人类可以跳舞吗?笔者欲从舞蹈的本体论和认识论来思考与探讨此问题。首先,从本体论上讲,如果暂且撇开“舞蹈的媒介是人的身体”,那么舞蹈的本质特征还是什么?在《舞蹈学基础》中,将舞蹈的主要艺术特性分为三点:一、动作性,舞蹈是由舞姿(相对静止的动作)和连结动作构成的。二、情感性,舞蹈是在情感的驱动之下才发生的,舞蹈是用人体动作来表现其他语言无法传达的情感的。三、节奏性,舞蹈的运动是有序的,是有规律、有章法的。以上三点,“动作性”与“节奏性”对于人工智能来说,不管是早期的机器人还是现在的数字人,都是容易实现,而且已经在一定程度上实现了,如数字人筱竹的《端“舞”安康》、数字人苏小妹与青年歌手刘宇的《星河入梦》,唯有情感性存在争议。我国新舞蹈的开拓者,中国舞蹈先驱——吴晓邦,在《新舞蹈艺术概论》中对舞蹈作如下定义:“舞蹈是一种人体动作的艺术。凡是借着人体有组织有规律的动作,通过作者对自然或社会生活的观察、体验和分析,然后用精炼的形式和技巧,集中地反应了某种形象鲜明的人物和故事,表现个人或者多数人的生活、思想和感情的都可称为舞蹈。”“有组织有规律的动作”“表现生活、思想和感情”是该定义的核心,同上,争议点在“思想和感情”上。如果我们从认识论来研究舞蹈,舞蹈是可以被人所感知的艺术活动,舞蹈具有审美属性,人们可以在观看舞蹈时获得审美体验。那么舞蹈美是什么?舞蹈美是一种依附于人体的表现性的运动,这种舞蹈的动态,不是随意之做,而是以情感思想为导向,具有理性内涵的动态,是意趣旨归的动态。舞蹈美从本质意义上来讲,就是创造人体动态意象美。由此看出,人们欣赏舞蹈时,看的是由人体动作所创造的一种具有情感思想内涵的意象的动态,重点亦是“情感思想”。

综上,不论是从本体论层面还是从认识论上讲,要想使非人的肢体具有舞蹈的本质属性,要点和难点在于此媒介如何具有情感性以及如何表现出情感性。那么,人工智能可以实现具有情感和表达情感吗?

三、人工智能舞蹈的情感性探讨

情感是什么?古希腊词 παθῶν(pathōn)代表“情感”,翻译成拉丁文中的 passio(即古拉丁语中的 pati)和 affectus:前者包含表示被动的词根,表示对于环境刺激的被动应激;而后者在 17 世纪荷兰哲学家斯宾诺莎的思想体系中具有了完全不同的意义,代表的是个体生命力强度的变化,这种变化被感知,就形成了概念化情感(如爱与恨)。由此可见“情感”从古希腊词源上来讲包含着对外界环境的反应以及个体生命变化被感知所形成的概念化情感。古希腊时期柏拉图将灵魂区分为理智、激情和欲望三个部分。亚里士多德在《修辞学》中将情感定义为:情感包括所有诗人改变看法另做判断的情绪,伴之而来的是苦恼或快感,例如愤怒、怜悯、恐惧和诸如此类的情绪以及和这些情绪相反的情绪。在现当代的哲学和心理学领域,关于情感的理论被划分为两大阵营:非认知主义情感理论与认知主义情感理论。非认知主义(也即新詹姆斯主义)情感理论认为,情感并不包含任何关于外部情境的认知或思想,它要么是身体各种典型的外部感受或内部感受,要么是人在特定情境下的行为反应或倾向。认知主义情感理论认为,典型的情感包含着对外部情境的认知,这种认知具有意向性特征。因此情感是“关于”或“指向”某个对象的,当一个人悲伤时,他是在对某个人或者某件事表示悲伤,这个“某人”、“某事”就是情感的意向性对象。由此可见,情感的定义并无盖棺定论。如果我们将一些常见理论综合在一起,可以这样大致概括:情感是一种主观感受,但它与被动的感官知觉不同,代表着我们对观察或经历的情境的反应,能为我们的行动提供动力和指引,是海德格尔所说的“在世”(being-in-the-world)与环境发生关联的方式;不同种类的情感都伴随着特定生理变化,也受到语言和文化因素的制约,很多可以被意识认知并转化为概念,但有些不能。总之,要理解情感是什么,必须要将它与包括认知在内的整个精神世界的所有机能联系在一起,也要兼顾可认知的情感与不可认知的情感。

人工智能有情感吗?在1956年,麦卡锡召集的学术研讨会上,其中很重要的一个议题就涉及到“机器与情感”的问题。英国伯明翰大学(University of Birmingham)计算机学院荣誉教授斯洛曼(Aaron Sloman)是以情感与认知为研究对象的人工智能 、认知科学专家,他认为“自然心灵是由演化产生的虚拟信息处理机”。他提出了“情感机器何以可能 ?”这一问题,进而研究了情感的生成语法和基于设计的情感叙事分析。在实践的基础上,他提出了一种情感与认知的结构模型。麻省理工学院媒体实验室教授罗莎琳德·皮卡德(Rosalind Picard)于1997年出版了专著《情感计算》(Affective Computing),并首次为情感计算下了定义,即“关于情感、由情感引发以及意图影响情感方面的计算”。人工智能研究的核心人物马文·明斯基(Marvin Minsky)著有《情感机器》,来试图为机器具有情感进行全面的辩护。他认为情感是人们用以增强智能的思维方式,情感是什么类型的事物并不重要,每种情感涉及人类思维到底如何?机器究竟如何来执行这些程度才是关键。斯洛曼、皮卡德和明斯基都属于认知主义一派,认为“情感意识”是可以被计算的,情感过程可以被计算化并被模拟出来。

从以上梳理中可以明确,计算机的情感并不等同于人类的情感,而是一种对人类情感的模拟。情感计算好比是一面镜子,通过计算的技术手段反射人类情感的数字化特征。情感研究的困难在于无法穷尽情感的种类,且由于社会、文化、地理因素对人的影响,每个个体的人都有其独特的情感表现方式,共性容易模拟,个性的捕捉却不易。例如,不管是机器人还是数字人,可以模仿人类做出愉悦、悲伤、恐惧、惊奇等面部表情,以表达人类的基本情感。然而,我们很容易由此否定机器人具有“情感”,因为这只是对人类面部的低级模拟,自然界很多动物也具有这种低级的“情感”,或者称之为情绪,人类的情感要高级、复杂的多。好比人类具有“登山则情满于山,观海则意溢于海”的情感,但是动物或人工智能却不可能有这样的内心体验,当然更不可能通过舞蹈来外化这种内心的体验。

人工智能没有情感,只能通过异性同构产生虚幻情感。这种虚幻的情感可以被人类感知吗?观众可以把数字人的舞蹈当作审美对象吗?在欣赏数字人舞蹈时是否会和欣赏人类舞蹈一样产生审美体验呢?2012年在国际舞蹈博览会上,《机器天鹅》重新演绎了人类表演的《天鹅湖》。它的编舞是把舞蹈的形式输入机器身体。当《机器天鹅》表演的时候,观众产生了一种强烈的情感认同。2022年的大年初一北京台春晚,国风节目《星河入梦》再度带给观众绚烂震撼。《星河入梦》独创新科技与国风融合的全新风格——以诗为灵,虚拟人物“苏小妹”执剑而来,与现实中的青年歌手刘宇斗诗比舞。总导演郭妍说:“苏小妹是在元宇宙生活千年的少女。元宇宙,我们觉得就是谁的元宇宙谁做主,所以在开头设计了一个超比例的苏小妹。刘宇起舞点亮苏小妹的元宇宙,苏小妹抚手点亮刘宇的元宇宙,落于刘宇扇间,苏小妹幻化成正常比例。”舞台上刘宇与苏小妹的双人舞不仅有动作上的互动,且彼此有情感交流,虚实结合,让人真假难辨,甚至有网友评论说舞台上化妆后的刘宇“仙气飘飘”,倒是像活在元宇宙空间里的虚拟人。以上两个例子表明,人工智能或机器人的舞蹈是可以让人产生审美体验的,观众在观看机器人舞蹈时似乎感受到它对重力的抗争和屈服,这也成为一种内在生命——一种心灵、意图和情感的标志。苏小妹和刘宇的舞台表演也让观众忽视了虚实结合的时空,完全沉浸在两“人”的舞蹈中。

通过以上对于人工智能舞蹈的分析,人工智能的舞蹈除了媒介与人类的舞蹈不同,其舞蹈本体与舞蹈审美均与人类的舞蹈高度契合,“情感性”是判定人工智能舞蹈属性的要点与难点,但是在以上分析中发现,虽然人工智能目前无法真正拥有或具有人类的情感,但是它可以表现出与人类一样的情绪,而且随着科技的发展,其模拟程度会更高,在一定氛围的塑造下会给他者以“情感”的幻觉。观众在欣赏人工智能的舞蹈时亦产生了审美体验。有些人认为人工智能是人类发明的工具,人工智能永远无法代替人类跳舞。笔者不禁深思:难道仅因为人工智能的肢体不是人的肢体,它就不能被判定为在跳“舞”吗?“舞蹈”是人类的专属吗?这难道不是人类中心主义的体现吗?

四、总结

笔者从人工智能与舞蹈编创、人工智能与舞蹈表演两个层面探讨人工智能与舞蹈的关系。人工智能的发展给舞蹈创作带来了新思路、新方法。犹如默斯·坎宁汉用计算机软件“Life forms”创作的作品瓦解了舞蹈的概念,他把艰苦、复杂、人性几千年文明形成的舞蹈艺术创作的概念,变为输入数字,按动计算机按钮般简单。而人工智能跳的是不是“舞”,人工智能的舞蹈可否替代人类的舞蹈,笔者认为答案没有那么绝对的否定。其一,目前某些人工智能的舞蹈产生了与人类舞蹈同样的功能和作用;其二,随着科技的发展,未来不排除情感真的可以被计算,使人工智能与人一样可以拥有情感。笔者关注的是:在人工智能时代,人类如何与人工智能共处,如何处理人与人工智能的关系,如何看待人工智能?是拒绝?接受?或是怀疑?信任?笔者亦想通过此篇文章使我们从新审视人工智能舞蹈、人工智能艺术以及人工智能。

作者简介:李云(1992-),女,汉族,籍贯:山东,上海戏剧学院硕士在读,研究方向:音乐与舞蹈学。

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号